くもんはテーマごとに大量の計算問題を解かせることで生徒の計算スピードを上げ、「達成感」を通した学力の向上させるメリットのある教材です。そういった点では、一定以上の計算力のあるがくもんに通っても「ちょっと物足りない」と感じるかもしれません。一歩先に進んだ「応用的な学力」を育ててくれる教材の方が適しているでしょう。

1.くもんで伸びる生徒とは?

くもんは主に小学校低学年のうちに算数対策として通っている生徒が多いと言われています。

そのため、「算数は苦手だけど基礎的な計算力を身につけたい!」というお子様にはくもんは適していると言えます。

ここでくもんの長所をいくつか挙げて見ましょう。

1.先取り学習が可能

くもんの学習の速度は、学校のように横並びではありません。

自由なペースで問題を解くことができます。

一年生で四年生の問題を解いたり、六年生で中学校の数学を先取りできたり、中学校のうちから高校の問題を解き進めることもできます。

「とにかくはやく先に進みたい」というお子様にとっては、自由度が高いくもん式は向いているのかもしれません。

2.わからない箇所があるときに、すぐに質問が出来る

くもんでは教室にそれぞれスタッフがついていて、教え手と子どもとの距離が近いことも長所のひとつです。

集団指導型の塾に通っていると、環境として先生に質問しづらいですよね。

その点くもんではわからない問題があるときすぐ聞けるので、基礎的な学力をつけるための勉強にはぴったりだと思います。

2.くもんの短所って?

1.飽きやすい

くもんは計算問題がとにかく大量に出題されます。

教室での学習だけではなく多くの宿題が課されるので、自宅でもたくさんの計算問題を解くことになります。

計算力をとにかく高めるためには効果的とも言えますが、お子様が大量の計算問題を「単純作業」と感じてしまうと、せっかく算数を好きになりかけていても、算数自体が「ニガテ」になってしまいます。

難易度に関係なく、作業としての宿題は飽きやすいものですしお子様のためにもなりません。

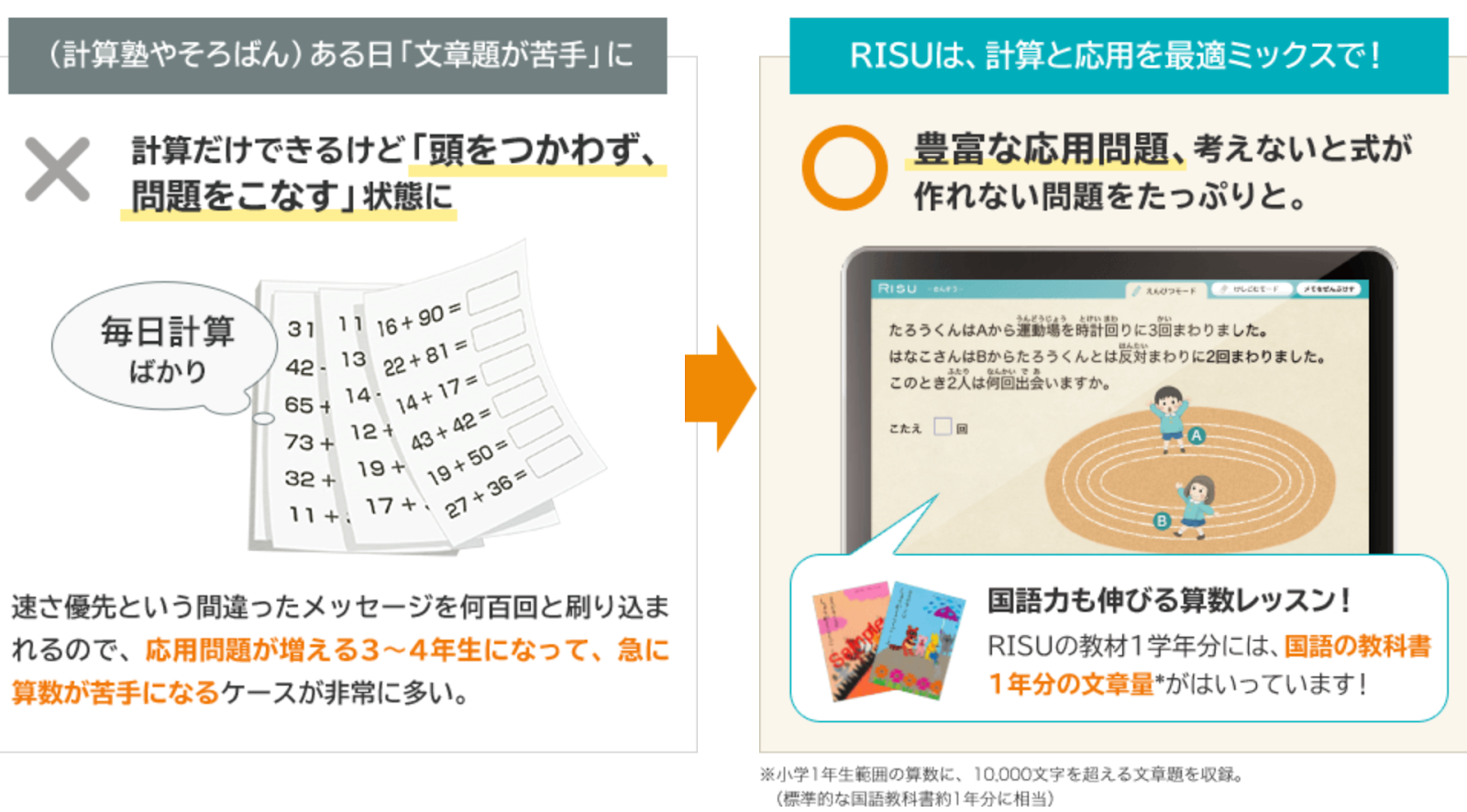

2.計算問題への偏り

くもんの問題は、計算問題に偏りがちです。

小学校低学年の間はそれでも良いかもしれません。

しかし、小学校高学年、そして中学校以上へと進んで文章題や図形、グラフの問題が増えるので、対応しきれません。

計算力をただ鍛えるだけでは、さらに上のステップへは進めないのです。

ある程度の計算力を持っているお子様がくもんに通うとなると、この点は大きなネックとなります。

3.教室スタッフの学力が不明

くもんの教室で勉強を教えるスタッフは、その学力が不透明で、かつ個人差があります。

問題を解説する難易度は、お子様の学年が上がるにつれて高くなります。

教え手には本来、できうる限り高い学力と、生徒の学習ペースを管理する能力が求められるのです。

しかしくもんの教室に勤めるスタッフが、お子様の疑問にちゃんと答えられるか、またお子様の学力を把握できる能力があるかどうかは、言ってしまえば運の要素が高いのです。

計算が得意なお子様には、応用力を鍛える教材を与えてあげましょう。その一例としてRISU算数をご紹介します。

算数を得意にするなら「RISU算数」がおすすめ

算数を得意科目にするなら、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、

難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため学習習慣が自然に身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

特長2:文章問題・図形問題で思考力が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

RISU算数には他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

まとめ

実績と信頼のあるくもんですが、「計算力よりもさらに先の学力を身につけたい!」というお子様には、RISU算数のようなひとりひとりのニーズに合わせた、思考力を鍛える教材をおススメします。

RISU算数を活用した中学受験の体験談こちらの記事で多数ご紹介しています。

「RISU算数は中学受験に効果あり?受験準備から合格までRISU算数の効果的な活用法が知りたい」

またRISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

お子さんの勉強の参考になる記事がきっと見つかるかと思いますので、ぜひ一度覗いてみてくださいね。