子どもの自己肯定感が低い原因がわかりません。すぐに「どうせ」というような否定的な言葉が出てきてしまいます。

自己肯定感が低い、高いというのは幼少期の生活や教育環境の影響が大きいと言われています。しかし一度自己否定することが癖になってしまっても、大きくなってから自己肯定感を育むことは可能です。

自己肯定感とは

自己肯定感とは、「自分は大切な存在だ」、「自分はかけがえのない存在だ」と思える心の状態であり、自分を肯定する感覚や感情のことです。

この感覚は物事への意欲や幸福度に大きな影響を与え、勉強にも大きく関係してきます。

自己肯定感は勉強でいうところの「やればできる」という感覚につながっていくことが多いのです。

「やればできる」に根拠はある

一般的に、「やればできる」は根拠のない自信だと捉えられています。

しかし勉強に限って言えば、これは根拠のある言葉です。

学校の勉強は多くの場合、「やればできる」内容だからです。

「自分はやればできる」と思っていれば、新たな学習分野にも躊躇な取り組むことができ、吸収することができます。

「自分はどうせできない」と思ってしまうと勉強に取り組むことに前向きにはなれないので、どうしても学習の習得スピードは遅くなります。

勉強の時間が嫌な記憶、思い出したくない記憶として印象づけられ、勉強を筆頭に全ての行為が嫌になってしまいます。

「やればできる」、つまり正確にはやり続けていればできるようになる内容なので、本来できる、できないの問題ではありません。

「どのくらいやればできるようになるのか」その幅により、得意と苦手が決まるのです。

苦手な範囲は、決して「できない」のではなく「できるようになるまでたくさん取り組む必要があるだけ、やり続ければそのうちできる」範囲であるということです。

大体の勉強は、本当に「やればできる」のです。

自己肯定感を育てるには

自己肯定感が低いお子様には、「自分はやればできる」と思えるように導いてあげましょう。

1つの方法として、言葉の選び方を変えるということがあげられます。

お子様に声をかける際に、「どうしてできないの?」といった言い方をしていませんか?

足りないところばかりに目がいってしまってお子様のできている部分について触れらていない、というケースはよく見られます。

「どうしてできないの?」という言葉を繰り返し聞いていると、「自分は何もできない」という感覚が身についてしまうことがあります。

また先生や両親から自分の足りない部分にしか触れられないことで、自分が出来たことすら無意味に感じたり、「自分はいつも足りてなくてダメだ」という感情に囚われてしまいます。

得意な範囲と苦手な範囲があるのでなく、どの範囲もまんべんなくできるようにするのが理想です。

いくつか全くできない範囲や問題があった場合、そこばかりが出題されたテストで手も足も出なくなってしまうからです。

しかしここで陥りがちなのが、全てを完璧にできないといけないという考え方です。

試験の平均点は100点ではありませんし、入試の平均点は6~7割です。

足りないところがあっても、大丈夫なのです。

勉強ができるようになるための声かけをしたのに、逆に自己肯定感が低くなり「やればできる」という感覚が持てなくなるのは本末転倒です。

どの範囲も基礎だけはしっかりと固めて、5~6割できるようになることや、お子様の得意不得意と目標を比較して作戦を練ることが重要なのです。

算数を得意にするなら「RISU算数」がおすすめ

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、

難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため学習習慣が自然に身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

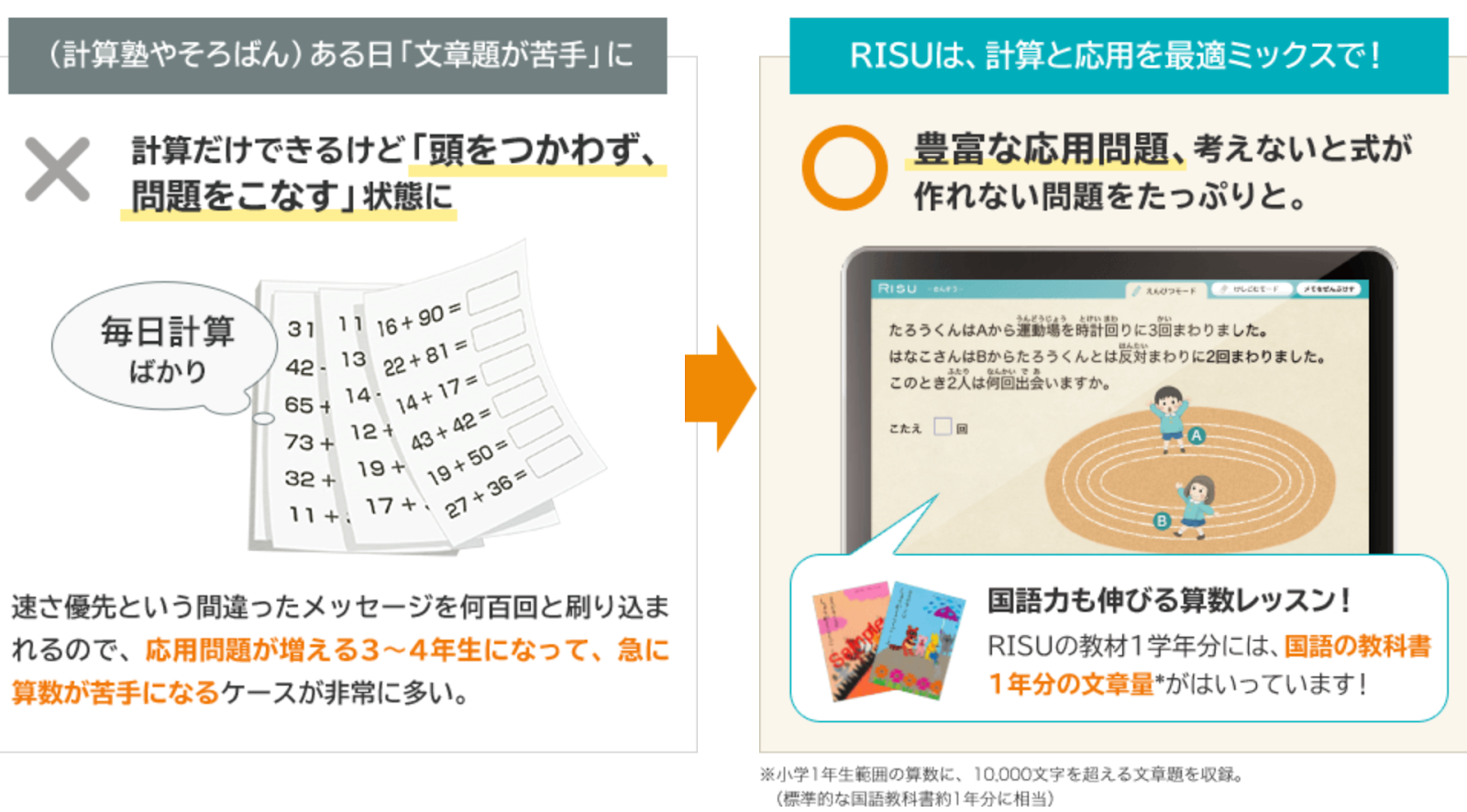

特長2:文章問題・図形問題で思考力が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

RISU算数には他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

まとめ

勉強を通して今後も重要である自己肯定感が育ち、かつ勉強の成果も表れるといった好循環が生まれます。

お子様にかける言葉の選び方、一度注目してみてはいかがでしょうか。