読解力をつけるには、ただ本をたくさん読ませるのではなく、「要約する力」を磨いてあげることが大切です。

読解力とは?

「文章の読解力をつけよう!」「読解力がないから国語が苦手だ」という声をよく耳にしますが、そもそも読解力とはなんなのでしょうか?

読解力を一言でいうと、

「この文章には要するに〜ということが書いてある」ということを理解する力

のことです。

読解力とは、単に「文が読めること」「文章の意味がわかること」ではありません。

ただ書かれている言葉の意味が理解できても、読解力があるとは言えません。

物語や説明文、あるいは2、3行の文章でも、その文を通して何を伝えようとしているのかを読み取れるようにすることが読解力です。

言い換えると、「要約力」とも言えます。

この前提をしっかりと理解することで、効果的に読解力を身につけることができます。

読解力をつける方法

では、読解力をつける方法についてご紹介します。

冒頭部分でも述べた通り、ただ本をひたすら読ませるだけでは意味がありません。

先ほど述べた「要約力」をつけるための対策をいくつかご紹介します。

1.一言で説明させる

2.字数制限をつけて要約させる

1.一言で説明させる

一番簡単な方法として、読んだ文章について一言で説明させるというものがあります。

例えばお子様が本を読んでいたとします。

読み終わったタイミングで、「どんなことが書いてあった?」と口頭で聞いてあげるようにしましょう。

お子様がどのくらいの長さを読んでいたかにもよりますが、「誰が何をした」という形で一言で説明してもらうようにしましょう。

例えば桃太郎を例にあげます。

桃太郎の物語を一言で要約すると、「桃太郎が鬼退治に行った」ということになります。

「桃太郎が猿とキジと犬を仲間にした」というのは物語の内容としてはもちろん正解なのですが、物語の趣旨を説明したものではありません。

「桃太郎は要はどのような話なのか?」という問いに対しては、「桃太郎が鬼退治に行った」という答えが適切です。

このように、読んだ文章に何が書いてあったのかを一言で説明させてあげる方法は比較的簡単にできます。

必ずしも本1冊や一つのまとまった文章を読み終わったタイミングでなくても構いません。

お子様が読み終えたタイミングでその都度聞いてあげるようにしましょう。

2.字数制限をつけて要約させる

これは先ほどの一言で説明させるやり方より少しレベルアップしています。

文章を読んだ後に、「〇〇字以内で要約しよう」というものです。

例えば物語や説明文を読んだあとに、作文用紙などマス目のある紙に50字以内や20字以内など字数制限をつけて要約を書かせるようにしましょう。

「この文章は要は何を言っているのか」「この本の趣旨は何なのか」について適切に要約するには、必要な情報とそうでない情報を区別する必要があります。

要約が苦手なお子様は、文章の趣旨ではない具体例や背景などについても書こうとしてしまうため、なかなかうまく要約することができません。

初めは字数を多めに設定してあげて、慣れてきたら徐々に減らしていくようにすると効果的です。

読解力が必要なのは国語だけではない

読解力と聞くと、国語の勉強に必要な力であると考える方がほとんどだと思われます。

もちろん国語の勉強に読解力は不可欠なのですが、国語以外の教科にも読解力は必要になってきます。

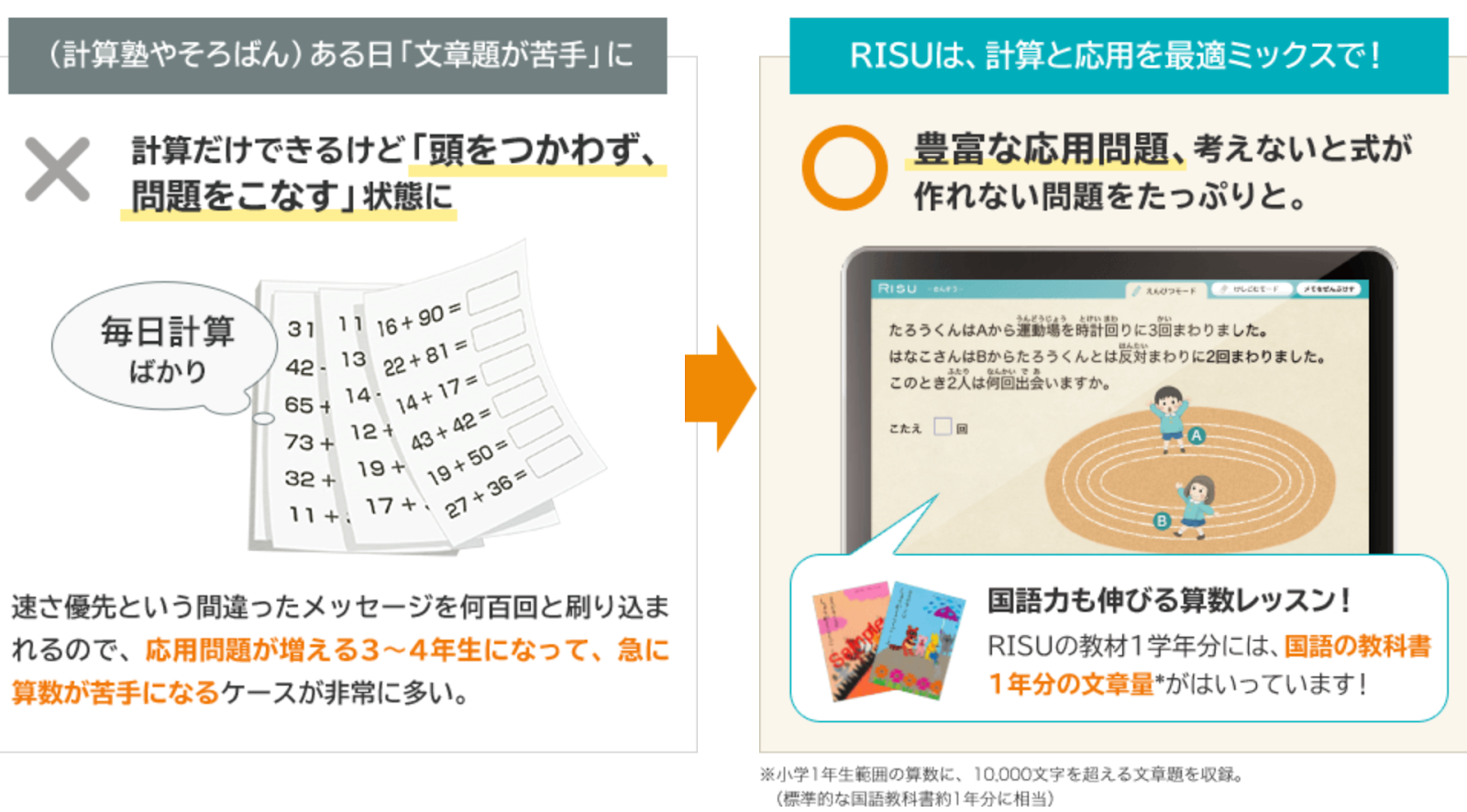

その代表的な例としてあげられるのが、算数です。

算数に必要な力として計算力や応用力はもちろんとても重要です。

しかし、算数が苦手な原因として読解力不足というものもあります。

計算ドリルのように計算式をひたすら解いていく場合には読解力はほとんど必要ないかもしれませんが、文章問題や図形、グラフの問題になると読解力はとても重要です。

なぜなら、「問題文で何が聞かれているのか」を正確に読み取れないと、聞かれたことに対する適切な答えを導き出せないからです。

例えば消しゴムと鉛筆の数の差を聞かれている問題でも、問題文をしっかりと理解しないまま数の合計を求めてしまう、というケースがよく見受けられます。

したがって、読解力はお子様の学力アップに欠かせない力なのです。

例えばRISU算数には算数の勉強をしながら読解力を鍛えられる仕組みがあります。

単純な計算問題だけでなく、文章問題を他の教材に比べて多めに組み込んでおり、問題文をあえて少し長めにすることで、問題文を読み取る力も同時に鍛えることができます。

このように、読解力をつけるにはただ本を読ませるだけではなく様々な方法があります。

お子様の今の力を把握し、適切にサポートしてあげることで効果的に読解力を身につけることができます。

算数を得意にするなら「RISU算数」がおすすめ

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、

難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため学習習慣が自然に身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

特長2:文章問題・図形問題で思考力が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

RISU算数には他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。