原因は、抽象的な一気に学習内容が増えるから。 小1・2の内容は足し算や聞き算など身近な内容が多いですが、小3から学習する分数や小数、割り算などの文章題では、式を立てるためにより高度な読解力やイメージ力が求められます。

今回は、小3の算数でつまずきやすい内容と文章題でつまずく原因をくわしく解説し、小3でできる文章題の対策方法をご紹介します。

お子さんが計算はできるのに文章題が苦手でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

小3の算数でつまずきやすい内容

割り算

小2で学習する掛け算、特に九九は算数の学習にとても重要です。

ご家庭でもたくさん練習をしたことでしょう。

しかし、九九に比べて割り算は意外と軽視されがち。

九九と同じくらい意識的に割り算を教える家庭が少ないのが現状です。

実は、割り算のつまずきが、文章題のつまずきにつながります。

小3ではあまりのある割り算、割り算の筆算を学習しますが、文章題においては「割り算の意味」を理解することが重要です。

割り算を理解できていないために、式を立てられず、文章題で苦戦するお子さんは多いです。

「小3の壁とは?原因・問題点・対処方法、小4の壁との違いを教えてください(学び相談室)」

分数と小数

小3では分数と小数を本格的に学習します。

(簡単な分数は小2の終わりに登場します)

分数は分数の意味や½や1/3など分子が1になる単位分数を主に学習し、小数は小数の意味や小数の足し算・引き算を学習します。

どちらも小3以降の割合や速さ、面積や体積の学習の基礎になります。

分数や小数は1より小さい数を表すのに便利な数です。

ただ、子どもたちにとってはこれまでの数の中心は整数でした。

そのため、端数や割り算のあまりといった概念は理解しにくく、注意が必要です。

文章題でのつまずきを防ぐためにも、分数や小数の基礎は確実に理解しておきましょう。

足し算・引き算・掛け算は桁数が増加

小3になると桁数の多い計算を学習します。

足し算・引き算では、繰り上がりや繰り下がりの数が増え、計算ミスが起こりやすくなります。

掛け算の筆算も桁数が増えると繰り上がりが増え、九九を自由自在に活用しなければいけません。

また、図形や単位の学習でも、作図や実測といった学習活動が本格化します。

このように、小1・小2で学習した内容が応用的・実用的になっていくのが小3の算数です。

小3の算数は高学年の算数への橋のようなもの。

小1・小2で作った土台をしっかり踏み固めながら、次の学年へと繋げる役割があります。

土台がしっかりしていなければ、お子さんの足元はぐらつきます。

「【小学生】算数の計算ミスがなくならない!7つの原因と対策方法を徹底解説(学び相談室)」

小3で文章問題につまずく原因

読解力の不足

文章題でつまずく原因に読解力の不足があげられます。

「問題をよく読みなさい!」「ここに書いてあるじゃない」と、お子さんの読解力に頭を悩ませている親御さんも多いのではないでしょうか。

3年生になると、文章題が長く、複雑になるため、読解力がさらに必要です。

例えば、2年生までの文章題は「8個のリンゴを2人で分けると、1人何個ですか?」と、とてもシンプルです。

しかし、3年生以降の文章題は「8個のリンゴと12個のミカンがあります。リンゴとミカンを合わせて4人で分けると、1人何個ですか?」というように条件が増えます。

文章を読み解き、条件を整理して式を立てる力が求められるのです。

必要な計算の種類が増える

3年生からは割り算が加わります。

これは文章題の立式に、足し算・引き算・掛け算にもう1つ選択肢が加わることを意味します。

文章題から「どの計算を使うか?」という式を立てる判断力がより重要になるのです。

次の文章題は、式を立てる判断力を問う良い例題です。

「1個120円のりんごを3個買いました。500円を出すと、おつりはいくらですか?」

この文章題では掛け算と引き算を使います。

120×3=360(円)

500-360=140円

例題のように、3年生以降は文章題から四則計算を判断する力や計算を組み合わせる力が重要です。

式が立てられない

小3以降、不要な情報や、順番を入れ替えた情報が含まれた文章題が増えます。

例えば、以下のような問題です。

「公園に30本の木があります。そのうち10本は桜です。残りの木を5人で均等に植え替えると、1人何本植えますか?」

条件や順番が複雑になり、苦戦するお子さんが多い問題です。

「文章から何がわかっているのか?」「何を求めるのか?」「どの順番で計算をすると効率的か?」という論理的思考力が求められます。

例題は以下の計算で答えを求めます。

30-10=20

20÷5= 4

このように、小3からは複雑で抽象的な文章題が増えてきます。

小3は「10歳の壁」のはじまり

「10歳の壁」という言葉をご存知でしょうか。

「10歳の壁」とは、子どもの成長過程で見られる変化を指す言葉で、学習面では抽象的な概念を扱う内容が増え、理解が難しくなることがあるのが特徴です。

文章題の増加も伴うことで、これまで算数が得意だった子が算数でつまずき始めることもあります。

小3のお子さんはまさに「10歳の壁」に突入する時期です。

この時期につまずかないためには、抽象的な概念を具体化して解くことが重要。

これからご紹介する勉強方法を参考にしていただければと思います。

「算数の文章問題が苦手な子への教え方は?文章問題でつまずく原因と教え方のコツを知りたい(学び相談室)」

小3算数の文章問題の勉強方法

ここからは小3算数の文章問題の勉強方法を具体的にご紹介します。

ポイントは、文章問題に取り組むハードルをいかに下げ、子どもに「文章問題は難しい」「苦手だ」と感じさせないことです。

①1、2年生の復習をする

まず、小3文章題に対応するにあたり、小1・小2で学習した算数の基礎を復習しましょう。

つまずいたら分かるところまで戻ってみるのが苦手克服の鉄則です。

まずは計算から

せっかく文章題から式を立てられても、計算で間違えれば正解にはなりません。

足し算の繰り上がり、引き算の繰り下がり、掛け算九九はつまずきやすい箇所ですので、よく復習をしましょう。

易しい文章問題の復習

1、2年生の文章問題をやり直すと、実は意味をきちんと理解できていないことがあります。

特に「増える」「減る」「どちらが多い」「残りはいくつ」といった算数の言葉の復習は重要。

算数でよく使う言葉と計算方法が頭の中で結びつくことで、文章問題の解像度はグッとアップします。

②問題文を音読する

黙読で文章を理解するのは、実は簡単ではありません。

そして子どもはわからないとやる気を一気に失ってしまいます。

文章問題を音読するメリットは次の2つです。

- 読み飛ばしを防ぐ

- 文章問題へのやる気を高める

指でなぞり音読することで、読み飛ばしを防ぎます。

さらに声に出すことで耳からも情報が入ると、問題が理解しやすくなります。

③問題文に印をつける

次に、「わかること(条件)」と「聞かれていること(求める答え)」に線や印をつける習慣をつけましょう。

小学校では、「わかることに赤線を、聞かれていることに青線を」と、教えている学校が多いようです。

一度お子さんの学校のルールを確認してみてください。

小1、2では単純な足し引き・かけ算がほとんどでした。

しかし小3以降は問題文が長く複雑になるので、ただ問題を読んだだけでは何を問われているのかわからないことが増えます。

そこで線や印をつけると、問題文の意味がくっきりと見えるようになります。

家庭学習の際にも、「問題をよく読んで」ではなく、

「この文からわかることは何かな?」「この問題は何を答えればいいかな?」

といった具体的な言葉でお子さんにかけてあげましょう。

④文章問題を「図」で表す

次に、文章題の条件を図や絵(イラスト)で表します。

「式」というのは抽象的な表現方法で、問題文から式を立てるは、実はとても高度な思考です。

そこで、問題文と式との間に「図」を入れると、立式の助けになります。

先ほどの例題を図に表すと下の図のようになります。

文章題の条件を整理でき、何算を使うかもわかりやすくなります。

図を描くことは、小5・小6の文章問題でも非常に役に立ちますので、今のうちに身に付けておきましょう。

算数の文章問題対策なら「RISU算数」がおすすめ

算数の文章問題の克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数」がぴったりです。

RISU算数には基礎から応用まで約10000問を収録。

文章問題が得意になるRISU算数の特長をご紹介します。

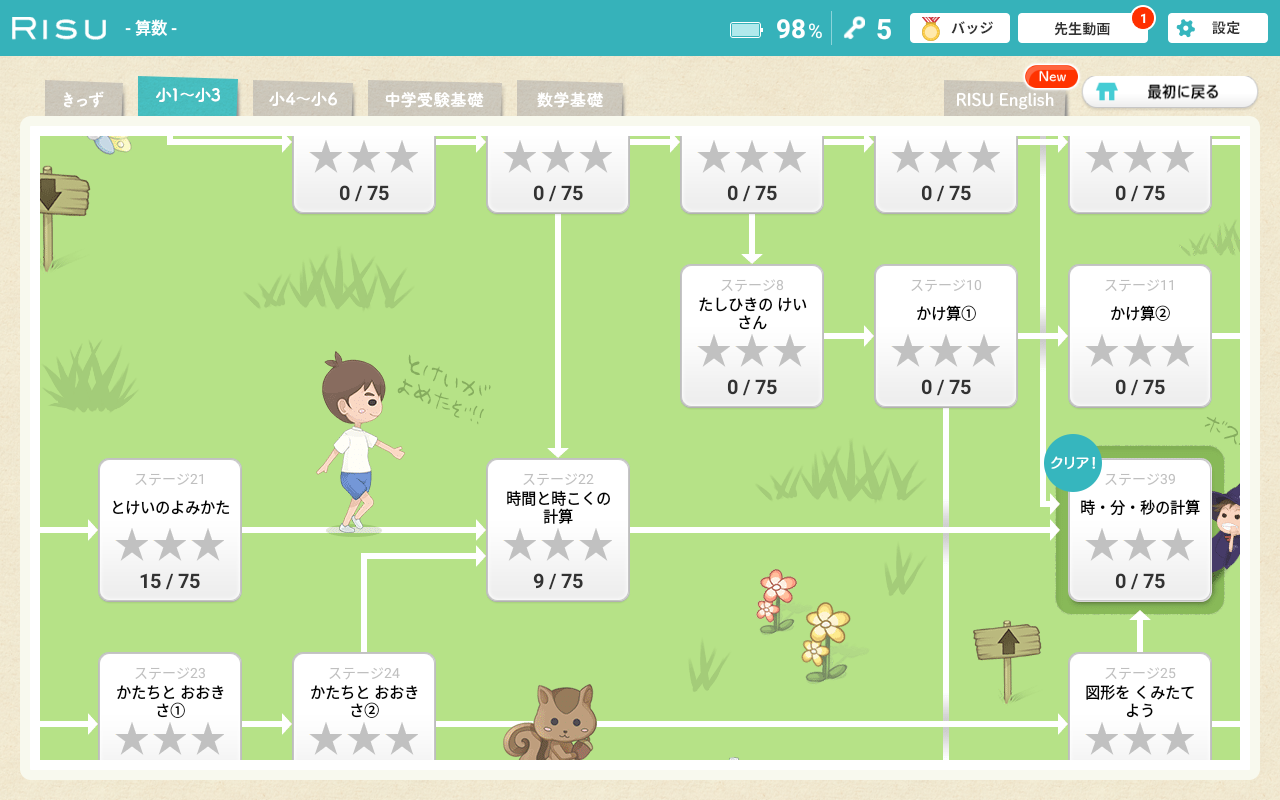

1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えて先取り学習を進めることも、学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

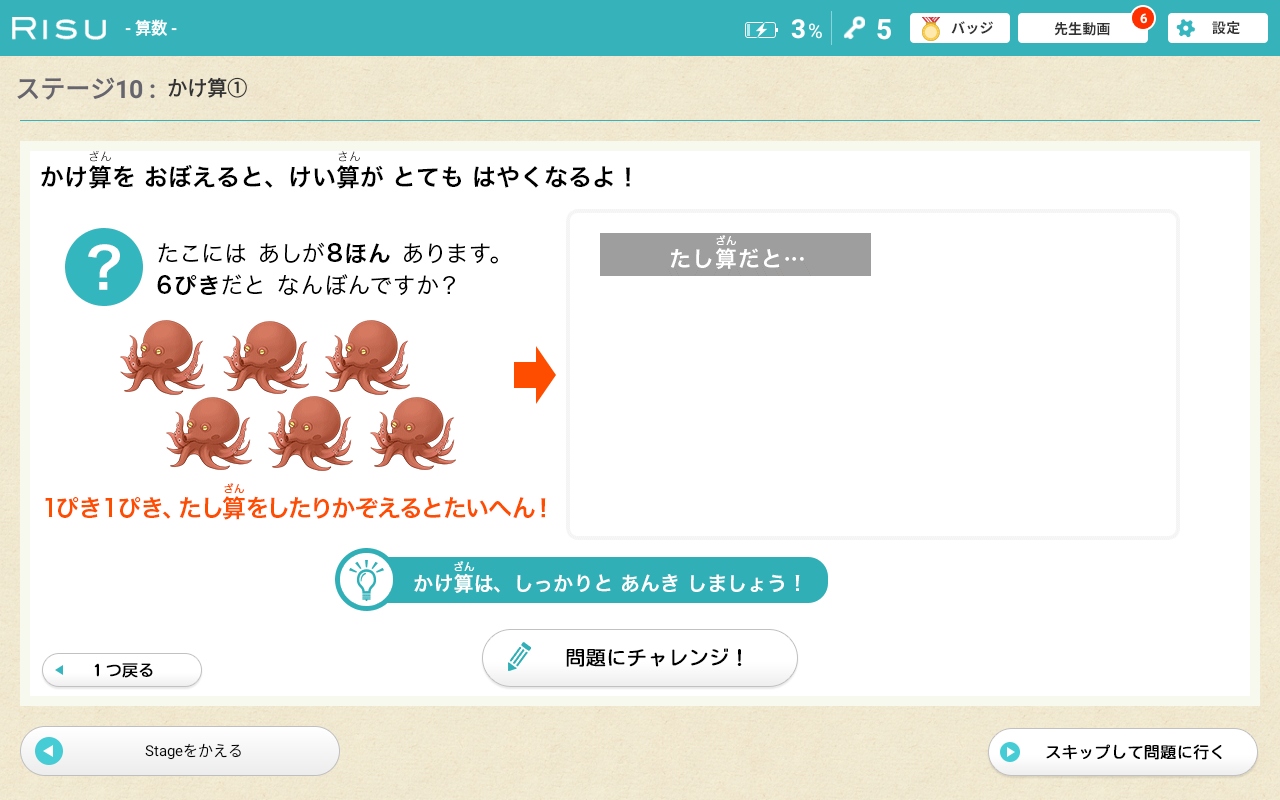

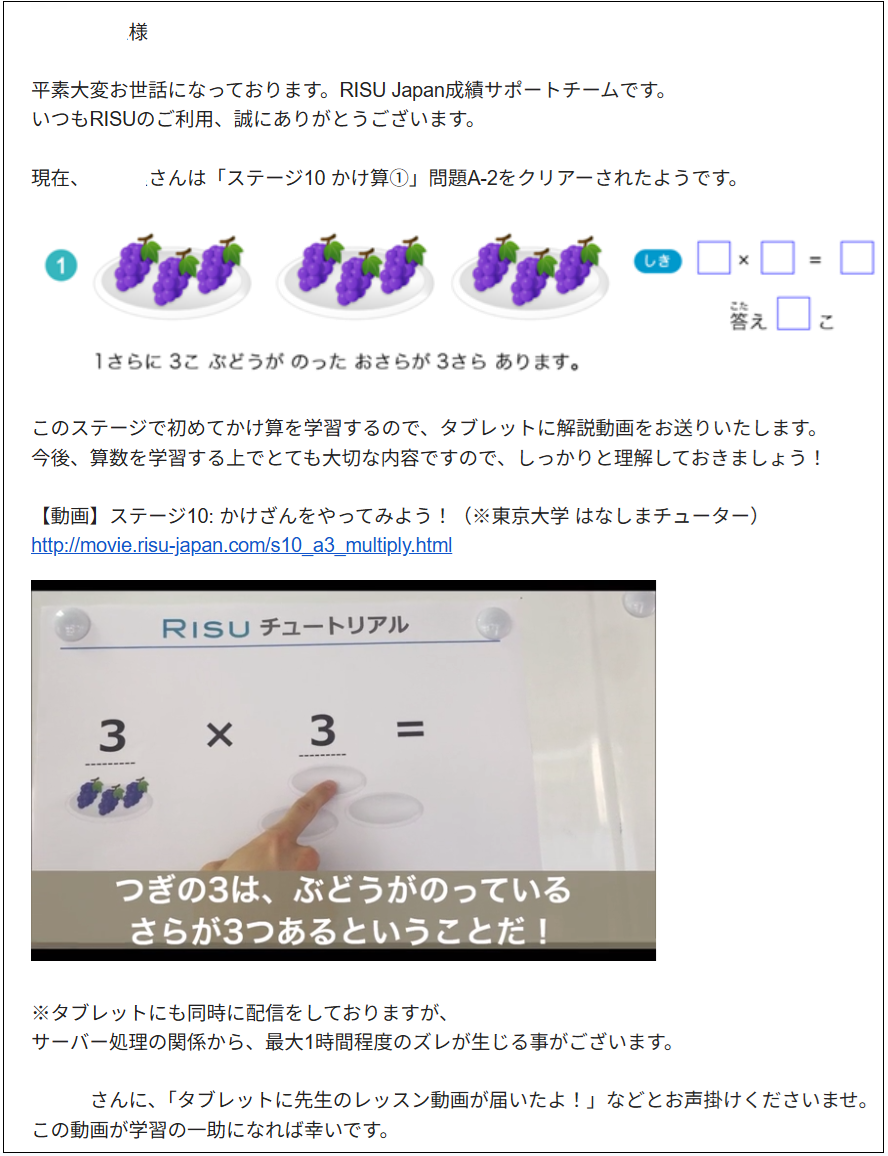

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

新しい学習は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的イメージで理解できるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

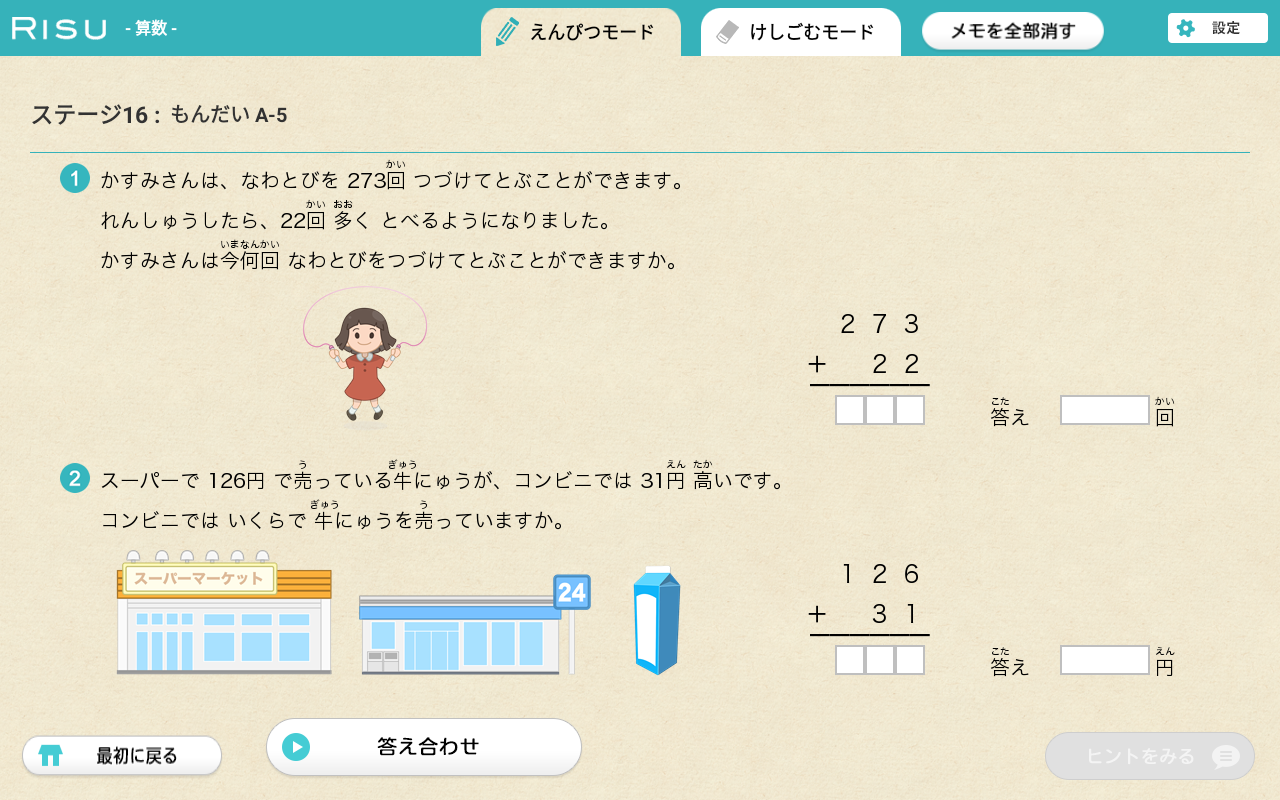

3:文章問題・図形問題が豊富

RISU算数では文章問題や図形問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

計算問題だけでく、段階的にしっかりと考えることで、算数の本質的な理解につなげることができます。

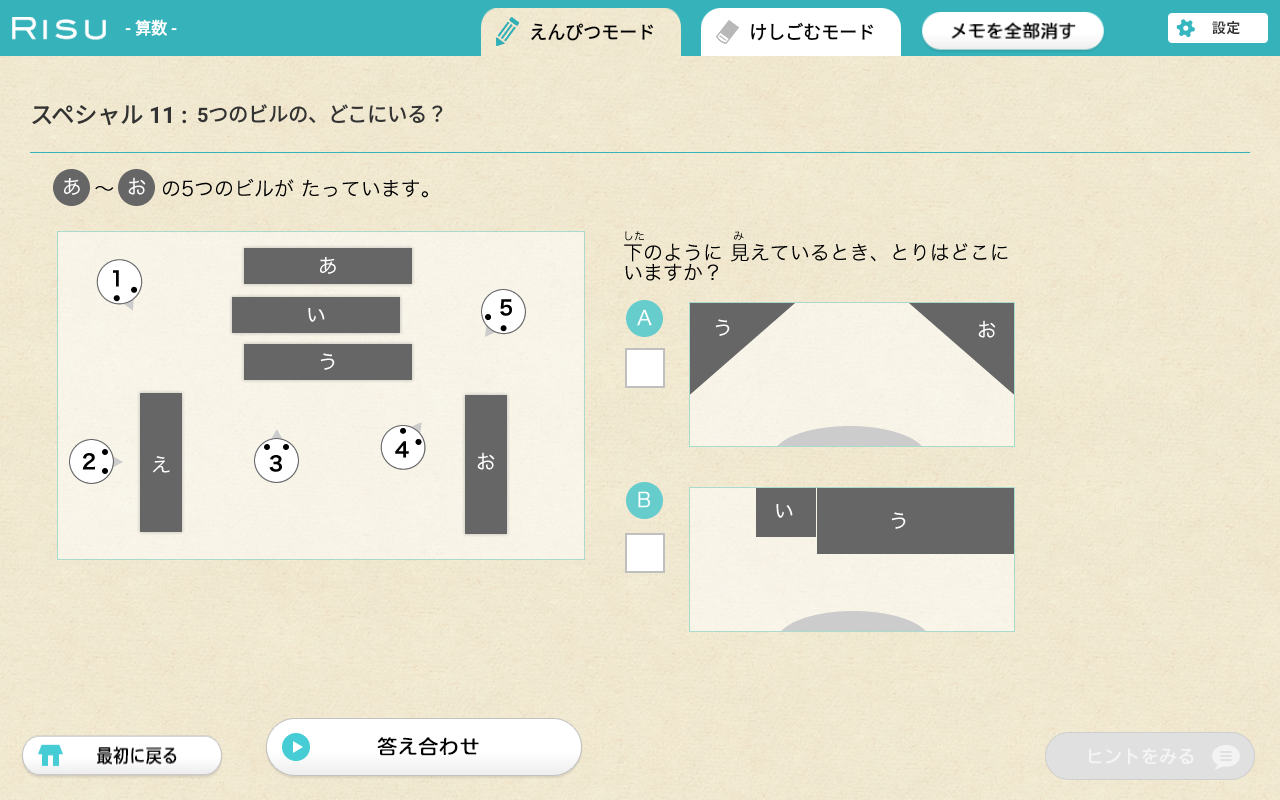

4:「スペシャル問題」で思考力を鍛える

算数オリンピックや中学入試なども「スペシャル問題」として多数収録。

スペシャル問題は通常問題を解き進めるとゲットできる「鍵」を集めることで挑戦できるハイレベルな問題。

「もっと難しい問題を解きたい!」という好奇心旺盛なお子さんはぜひ挑戦してみてください。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールといった、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心して子どもの学習を見守ることができます。

小3算数の文章問題ではしっかり手を動かすことがポイント

文章題のつまずきを防ぐには、基本の復習と手を動かし具体的に考えることが大切です。

音読や図式化で文章を整理し、「わかること」「聞かれていること」を明確にして、式を立てられるように、具体的に何をするべきか声をかけてあげましょう。

小3は算数の大きな分岐点。

高学年にもつながる重要なステップです。

親御さんの具体的な声掛けで苦手意識を克服できます。

一歩ずつ理解を積み重ね、お子さんが自信を持って算数を楽しめるようにしていきましょう。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!