スモールステップ学習で時刻の読み方に慣れていくことが大切です。

本記事では、小1の時計の学習でつまずかないための7ステップについて解説しています。

ぜひ最後までお読みいただき、お子さんが時計学習の理解を深めていけるよう、

おうちの方にも日常の中でできるサポートをしていたければと思います。

「時計」の学習は高学年まで続く

時計の学習は小1から始まり、内容を深めながら高学年の内容へと発展していきます。

算数は積み上げの教科。

階段のように基礎から一段一段積み上げて学んでいきます。

一つの単元でつまずくと、それ以降の単元がさらに分からなくなる、という事態になりかねません。

つまり低学年で「時計」につまずいてしまうと、高学年になったときに「速さ」を使った時計関連の計算問題、文章題、図形問題が全く解けなくなってしまいます。

特に中学受験では時計は入試頻出の重要単元。

中学受験を見据えるなら、低学年のうちからしっかり基礎を固めていく必要があります。

小1に時計を教えるなら「アナログ時計」が必須

まず準備はアナログ時計を用意しましょう。

現代はデジタル時計が多いですよね。

すると、時計の針がチッチッと時を刻む様子を目にする機会が減ってしまい、長針・短針・秒針が時間の進みを表すことを体感できません。

これは算数の「時計」の単元が苦手の大きな要因になります。

・リビングなど生活の中心

・お子さんの目に入る高さ

・お子さんが手に取れる場所

こうした場所にアナログ時計を置き、お子さんが時計に触れられる機会なるべくたくさん作りましょう。

注意:ローマ数字はNG!

表記はローマ数字ではなく、「1,2,3・・・」で表記される算用数字のものを選びましょう。

タイマー機能つきの知育時計もおすすめです。

時間を意識して効率良く勉強するのに、タイマーを使うのは有効ですので、一つ持っておくと家庭学習の助けになるでしょう。

時計や時刻を意識させる会話を増やす

ただ時計を飾るだけでは、お子さんが時計を読めるようにはなりません。

おうちの方は、時計や時刻を意識させる会話を意識的に行いましょう。

例えば、次のようにお子さんの日常生活とからめるのがおすすめです。

「今何時か教えてくれる?」

「15時になったらおやつにしよう」

「今7時50分だよ!あと10分で出発しようね」

毎日の生活の中で時計を見たり時刻を意識する機会を増やすことが大切です。

7つのステップで小1算数の「時計」をマスターしよう

ここまでの準備ができたら、次の7つのステップに沿って時計の学習を進めていきましょう。

- 短針だけに注目する

- 長針だけに注目する

- 5とびで60までの数で言えるようにする

- 60進法を理解する

- 午前と午後の概念を理解する

- 短針長針の複合的な時刻の読み方を勉強する

- 半端な時刻を読めるようにする

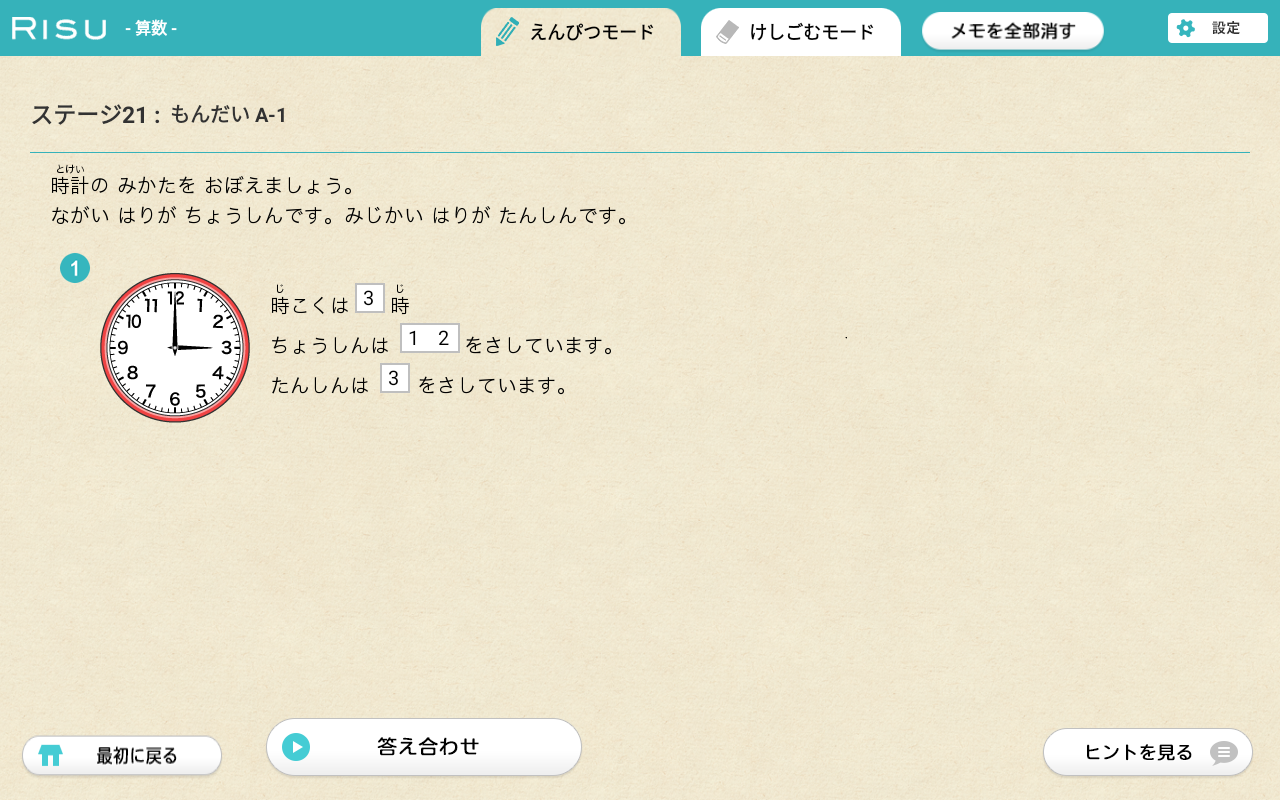

1.短針だけに注目する

1時、2時といったちょうど0分になる時刻を覚えます。

この際24進法でも、午前・午後の12進法でも時刻を正しく言えるようにします。

「12時以降の13~24時は午後で、午後1~12時に相当する」と理解することが難関です。

上記で午前と午後の概念理解に使った紙のアナログ時計を使い、

1時から24時まで順に数えて行きましょう。

13~24時が2周目であることを実感させてあげて下さい。

そして時間から12時間を引いて午後表記に替えられるようにしましょう。

2.長針だけに注目する

上記のステップが完璧に出来るようになって初めて長針に注目します。

「15分の時、長針はどこにあるかな?」と聞いた時にお子様が長針の位置を指さしできるようにします。

完全に覚えるまでは時間がかかりますが、2のステップのように

「時計の数字を指さして何分かを考えること」を交互に行い、

長針の理解を深めるのが良いでしょう。

3.「5とび」で60までの数で言えるようにする

アナログ時計の1~12の表示を指さしながら、5から60までを5とびで数えられるようになることが目標です。

5とびの数え方を身に着けるには声に出して覚える他ありませんので、根気よくお風呂などで一緒に練習してあげて下さい。

60まで行ったら再び5に戻ることを教えてあげて下さい。

これが次に続く60進法の理解へと繋がります。

4.「60進法」を理解する

10進法に慣れているお子さんが時計の学習で混乱してしまう原因は60進法。

「1時間の半分は0.5時間だから50分」といった考え方をしてしまう子が多くいます。

小学2年の時点で「60進法」という言葉は敢えて使う必要はありません。

「60分経つと1時間。120分経つと2時間。1時間は何分のまとまりになっているかな?

とお子さん自身に60のまとまりに注目して考えるよう促してみましょう。

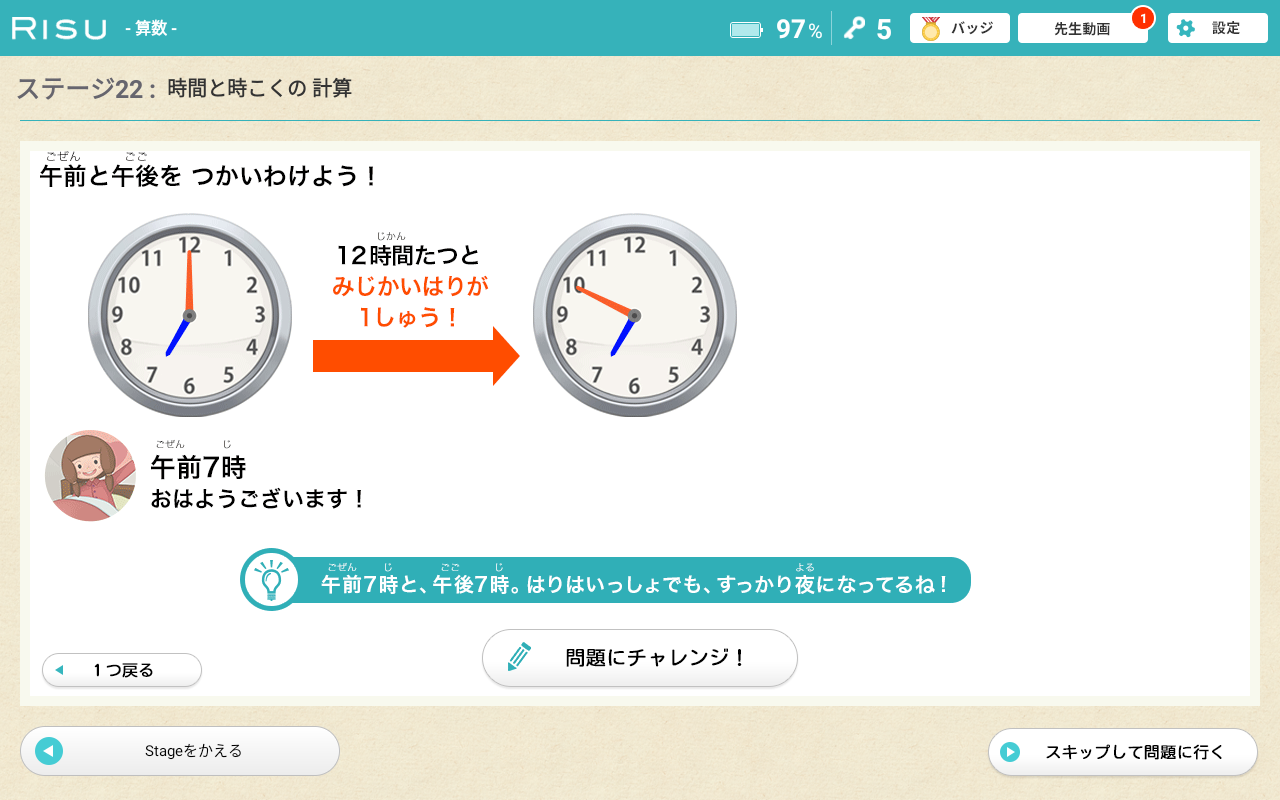

5.午前と午後の概念を理解する

「12時まで行くと、13時=午後1時になる」と理解するのは難しいかもしれません。

1日が24時間で出来ていることを教え、ちょうど半分の正午で午前と午後が別れ、1日で時計を2周していることを覚えます。

正午という言葉も文章題に出てくるので、覚えましょう。

この際アナログ時計を紙に書き、一緒にお子様の一日の流れを書き記していくと、

時計が2周することを実感できると思います。

「午前は朝、午後は夜」と覚えてしまうと、正午過ぎのお昼や深夜の時間帯が午前か午後かわからなくなってしまうため、おすすめしません。

6.短針長針の複合的な時刻の読み方を勉強する

ここで初めて短針と長針を合わせて時刻を考えます。

しかし、5進法以外の半端な「48分」などはまだ触れないでおきましょう。

まずは簡単な「3時5分」や「6時55分」などから始めます。

短針がぴったりと数字を指さなくなるので、時刻が分かりにくくなるかもしれません。

「数字と数字の間に短針があったら、近い方の数字ではなく、すべて小さい方の数字の時刻である」ということを教えてあげましょう。

例えば「12時55分」の時の短針は1に近いですが時刻は12時台である、ということです。

7.半端な時刻を読めるようにする

以上のステップを完全に理解できていたとしても、半端な時刻を読むことはまだ難しいです。

これまでに頭の中にアナログ時計を描き、時間を進めたり遡ったりする訓練ができていることが大事です。

特に長針は、一番近い「5とびの数え方でした時刻」に1~3分足したり引いたりして考えます。

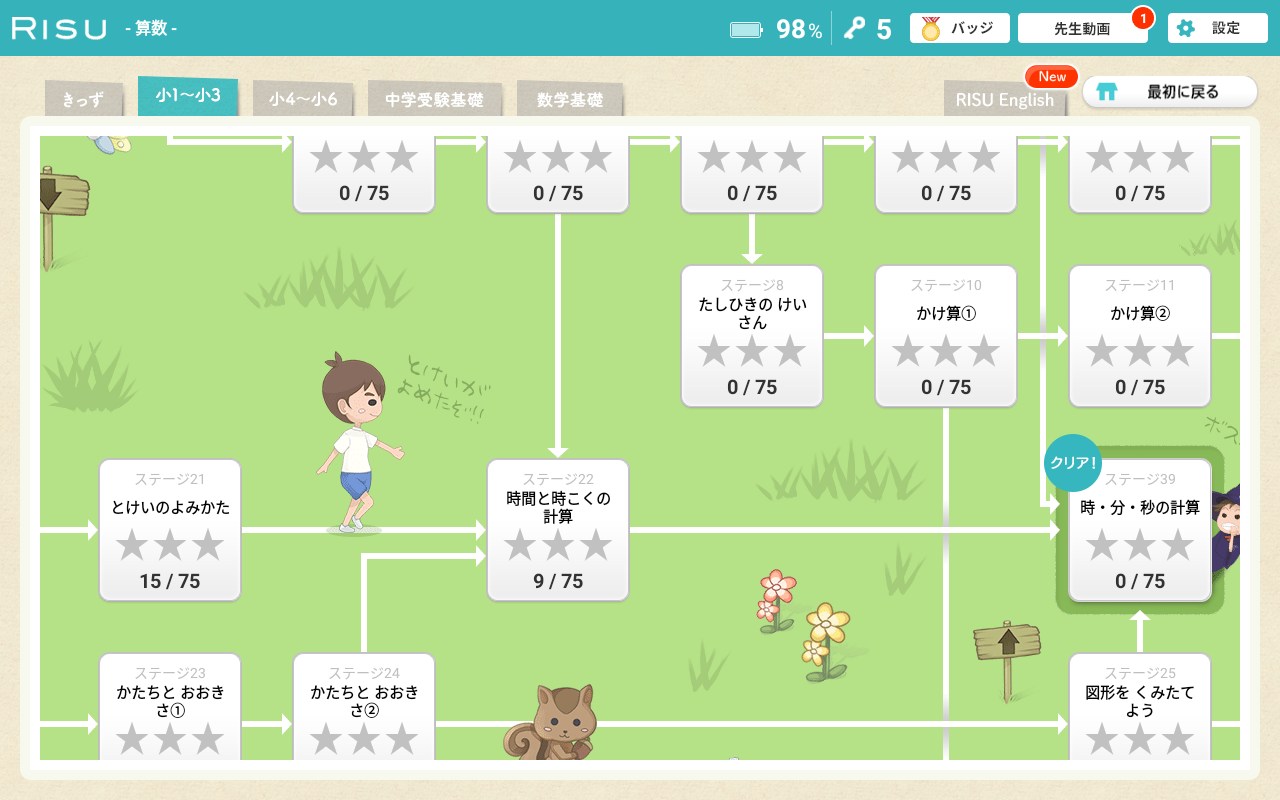

「RISU算数」は「時計」の問題も多数収録!

時計の学習には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、

難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため学習習慣が自然に身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

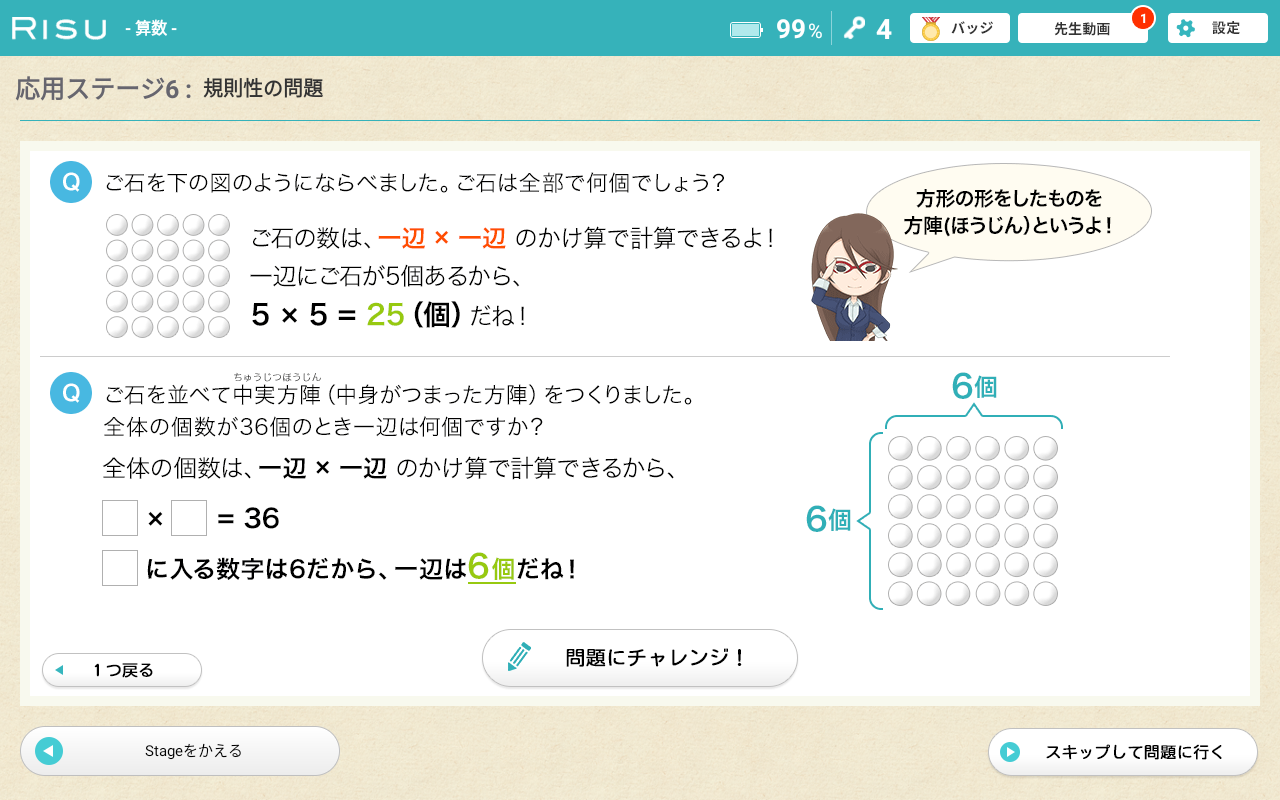

特長2:文章問題・図形問題で思考力が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

RISU算数には他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

RISU算数では、お子様のタブレット学習でのつまずき方を自動検知して、そのタイミングでこのような解説の動画をお送りしています。

また現役の東大生や早稲田生がデータ管理されたお子様の学習状況を把握し適切なアドバイスを送ることで、分からない部分を分からないままにせずに即座に理解してもらうためのフォローを行っています。

小1への時計の教え方まとめ

算数は積み上げの教科。

低学年からの積み重ねで土台はしっかり固めることが重要です。

時計の学習には、時計の動きをイメージすることが大切ですので、お家の方にはお子さんが楽しく学べる教材選びを心がけていただければと思います。

RISU算数を活用した中学受験体験談をこちらの記事で多数ご紹介しています。

「RISU算数は中学受験に効果あり?受験準備から合格までRISU算数の効果的な活用法が知りたい」

またRISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

お子さんの勉強の参考になる記事がきっと見つかるかと思いますので、ぜひ一度覗いてみてくださいね