算数検定のメリットはいくつかありますが、特にお伝えしたいのは「算数力がバランスよく伸びる」という点です。

小学校の教科書レベルの基礎的な内容から、特有問題と言われる教科書では扱われない「思考力」を試す問題まで幅広く出題されます。

そのため、試験対策には基礎をしっかり固めその上に応用を乗せていくことが大切です。

本記事では、お子さんの将来に役立つ算数検定の5つのメリットや対策方法をご紹介しています

実際に、算数検定に合格されたお子様や保護者の方のコメントもご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

算数検定とは

正式名称は「実用数学技能検定」。

公益財団法人 日本数学検定協会(文部科学省後援)が実施しています。

算数・数学の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定です。

問題は記述式で、採点の際には部分点も得点となる場合があります。

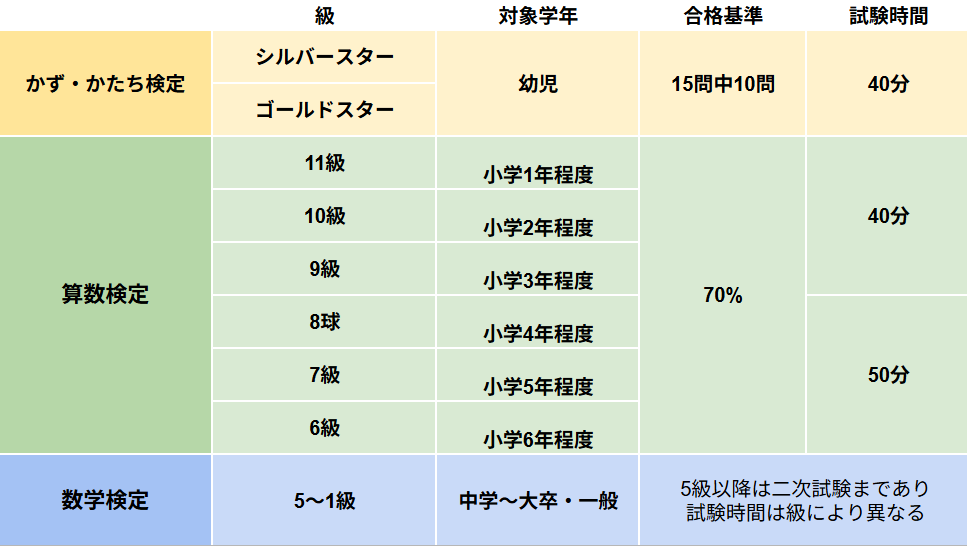

「かず・かたち検定(シルバー、ゴールド)」は幼児を対象とした内容。

11~6級は小学生を対象とした内容で、算数検定と呼ばれます。

5~1級は中学~大学程度を対象とした内容で、数学検定と呼ばれます。

試験日程

個人受験の場合、A日程とB日程の2種類があります。

団体受験の場合は、年17回の中から、学校・団体が指定した日程で行われます。

詳しくは所属される学校・団体へお問い合わせください。

試験概要(公式サイトより):https://www.su-gaku.net/suken/examination/

A日程

- 年3回実施。

- 各都道府県の主要都市に会場が設置される

- 受験する地域は選択できるが、会場は選択できない

- 従来は一部受験できない級あり

B日程

- 随時開催

- 学習塾などの提携会場で実施

- 受験会場を選択できる

算数検定のレベルと合格の目安

算数検定は、基礎から応用まで幅広く出題されます。

問題の構成は、該当学年の内容45%、前学年の内容45%、特有問題10%となっており、特有問題では小学校の教科書では扱わない思考力を試す問題が出題されます。

合格の目安は正答率70%です。

受験資格はとくに定められていないので、誰でもどの級からでも挑戦することができます。

公式ページで実際の過去問例を見ることができます。

かず・かたち検定のレベルと合格の目安

かず・かたち検定は幼児を対象とした検定で、シルバースターとゴールドスターの2種類があります。

繰り上がり繰り下がりの無いたし算・ひき算を含む、数や図形に関する問題が出題されます。

- 絵のレモンと同じ数だけ解答欄に○を書く(数える)

- 横に並んだケーキの右から4番目を答える(順序)

- 絵を見てあといくつで10になるか答える(数の合成)

- 積み木の絵を見て、立方体がいくつ積み重なっているかを答える(図形)

シルバースターでは5までの数を、ゴールドスターでは10までの数を扱います。

検定の公式サイトで実際に出題された問題を見ることができます。

シルバースター過去問

ゴールドスター過去問

算数検定のメリット

算数検定を受検することのメリットは5つあります。

それぞれについて解説していきます。

1.目標が具体的になる

算数検定には「級」があるので、具体的な目標を持つことができます。

たとえば書道や水泳などの習い事には級や段があるので、努力の結果レベルアップしていく実感をお子さんは得られやすいですよね。

しかし学校の授業は、1年生になったら足し算、2年生になったら掛け算と、新しい勉強にどんどん進んでいきます。

単元ごとの理解度を測るテストはありますが、分かりやすく実力を証明する基準が無いため、お子さんは「自分の成長」を実感しにくいのです。

算数検定では、各級に該当学年があり合格基準も明確なので、

「次は〇級に挑戦しよう」

「苦手なこの単元を集中的に頑張ろう」

と具体的に目標を立てることができます。

RISUで一通りクリアしていたので、復習しながら過去問題集などに取り組みました。

本番は緊張することもなく、「楽しかった!全部解けたから大丈夫!」と笑顔で戻ってきました。まわりの上級生からも良い刺激を受けた様です。3年生で6級を受ける人もいると知って、次の級受験にも意欲を見せてくれました。9級合格 東京都 1年生の保護者様

2.自信がつく

算数検定に合格すると立派な「合格証」を受け取ることができます。

小学校でも書写コンクールや絵画コンクールといった表彰される場面はありますが、勉強での頑張りを分かりやすく褒められる機会は意外と少ないです。

「勉強が得意」「勉強を頑張っている」と堂々とは言いにくいと感じる人も多いのではないでしょうか。

算数は積み上げの教科ですから、やるべきことが明確で努力が結果に結びつきやすい教科です。

算数検定でつかんだ合格は、お子さんの自信を大きく育てるでしょう。

努力が報われて、息子は泣いて喜んでいました。あんなに喜んでいたのは初めて見たかもしれないです。

そして、一夜明けた今朝、次の検定を教えたら、4級目指してみようかなとの返答。

「解らないことを勉強し続けるのは悔しいし逃げたかったし絶対理解できっこないと思っていたけど、合格したから、もっと挑戦したくなった」だそうです。

RISU算数に出会うまでヤル気や負けん気なんてなく、毎日つまらなさそうだったので感謝しています。ありがとうございます!5級合格 5年生の保護者様(沖縄県)

3.苦手分野がわかる

算数検定を受けると、個人成績表を受け取ることができます。

- 正答率などのグラフや表

- よくできた問題と理解が不十分な分野の分析

- 問題の詳しい解説やチャレンジ問題

- 今後の学習のアドバイス

などが記載されます。

合格でも不合格でも、具体的にどこを復習すればいいのかが分かりやすく、お子さんの学習にかならず役立つでしょう。

「小学生の算数でつまずきやすいポイントは?家庭学習のサポート方法について教えてください(学び相談室)」

ぼくは4年生で、6級の算数検定を受けました。

RISUから検定を受けてもいいよというメールがきてから、6級の問題集を何回もといて勉強しました。でも、6年生の範囲はさすがに難しかったです。

なので、合格の結果を見た時は、とてもうれしかったです。

結果を確認したら、単純なミスで点数を落としている問題があったので、とき直しが大切だと思いました。

あと、小数計算と比の問題ができなかったので、RISUで復習しようと思います。6級合格 4年生(栃木県)

4.算数力がバランスよく伸びる

算数検定は記述式の試験です。

計算だけでなく文章題や図形も出題され、解答までの思考の道筋も途中点として採点の対象になります。

逆に、答えが合っていても考え方が間違っていると減点される場合があります。

算数検定で正解するためには、論理的に説明する力も必要となるため、計算力だけではなく総合的な算数力を身に付けることができます。

「算数力ってどうやったら伸びるの?おうちでも算数力を伸ばす勉強方法は?(学び相談室)」

5.本番に強くなる

算数検定では、制限時間内に出題範囲の広いテストで実力を発揮する、ということが求められます。

習い事では、試合や発表会などの本番が多くありますよね。

「練習ではできていたのに、本番では緊張してうまく力を発揮できなかった」という経験を重ねながら、子どもたちは精神的に強く成長していきます。

しかし勉強では、中学受験などを目指す場合を除いては、緊張する本番を小学生を経験する場面は多くありません。

コツコツ努力し緊張を乗り越えて結果を出すという、勉強における本番での強さを身に着けられるのも算数検定のメリットです。

「うちは中学受験はしない!だけど本当に大丈夫か不安・・・家庭学習のポイントを教えてください(学び相談室)」

算数検定の対策方法

算数検定を受検する際の、対策方法を解説します。

受験級の出題範囲を学習する

まずは出題範囲を問題集やタブレット教材など学習します。

90%は小学校の教科書で扱う基本的な内容ですので、お子さんにとって使いやすい教材を選ぶといいでしょう。

満点合格を目指すなら、教科書レベルを超える特有問題の対策は必須。

算数パズルなど思考力を鍛える問題にも取り組みましょう。

過去問を解く

出題範囲の学習が完了したら、過去問で学習定着度を確認します。

制限時間内に問題を解ききれるか、見直しの時間はあるか、定着してない内容は無いかを確認します。

特に小学生は、初めての出題形式に混乱してしまうことが多いです。

普段は解ける問題なのに、初めて見るテスト用紙や慣れない解答方法に変わるだけで、解けなくなってしまうことも珍しくありません。

過去問をしっかり解いて慣れるようにしましょう。

計算力をつける

過去問を制限時間内に解ききれない場合は、計算力が不足している可能性があります。

理解はできていても、スピードが遅ければ時間内に正解することはできません。

また計算スピードが上がると、文章問題や特有問題に時間を多く割いたり、見直しを丁寧にすることもできます。

計算力は日々の積み重ねなので、コツコツ頑張りましょう。

「計算が早くなる方法を知りたい!計算が得意な子が自然にしている習慣とは?(学び相談室)」

苦手対策をする

出題範囲を一通り学習したり過去問に取り組むと、お子さんの苦手分野が分かってきます。

苦手の原因は、前の学年でのつまずきに由来する場合もあります。

必要なら思い切って前の学年にさかのぼって基礎から固めるようにしましょう。

「小学二年生の算数でつまずきやすい単元と原因は?復習と先取り学習について知りたい(学び相談室)」

かず・かたち検定の対策方法

幼児を対象としたかず・かたち検定は、日常の遊びと算数学習を自然に結びつけることがポイントです。

かず・かたち検定の対策方法をご紹介します。

かぞえ上げる練習をする

かず・かたち検定にはテスト用紙に描かれたものの数と同じだけ⚪︎を書く、といった問題が出されます。

数字を書く必要はありませんが、1,2,3…とものの数を正しく数えあげる力が必要です。

「お皿にクッキーがいくつあるかな?」「あそこに何羽のハトがとまっているかな?」など、日常の中でお子さんが数に意識が向けられるよう声がけをしましょう。

積み木・ブロック・パズル・折り紙などで遊ぶ

- 積み木のイラストを見て、いくつ積まれているかを答える

- 半分におられた折り紙を開くとどんなかたちになるかを答える

といった問題も出題されます。

実際に本物の積み木や折り紙に手で触れて遊ぶことが、図形感覚をはぐくむことにつながります。

普段の遊びを通して楽しみながら学んでいきましょう。

過去問を解く

幼児にとっても、テストの形式に慣れることが重要です。

ただあまり真剣に取り組んで間違いばかりを指摘してしまうと、お子さんは算数やテストが嫌になってしまうかもしれません。

ゲームのように楽しむ感覚を大切にしつつ、お子さんがテスト形式に慣れられるよう、過去問にも取り組みましょう。

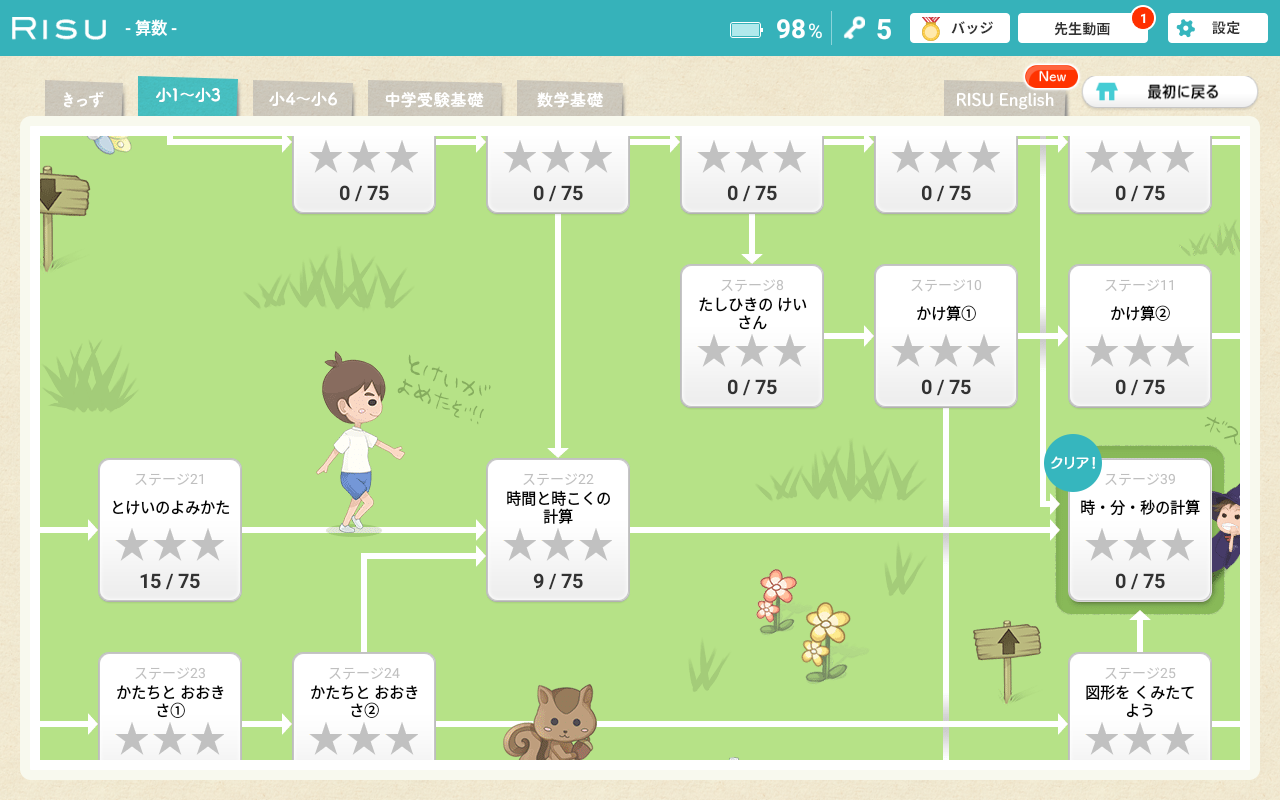

「RISU算数」なら算数検定対策もOK!

算数専用タブレット教材のRISU算数(幼児向けはRISUきっず)では、自立的な算数学習が続く仕組みが充実。

無理ない先取り学習の結果、算数検定で実際の学年より上の級に挑戦するお子さんも多くいらっしゃいます。

算数検定対策にピッタリなRISU算数の特長をご紹介します。

1.「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、どんどん学びを進めることができます。

また「算数検定マスター判定」によって、算数検定の受検可能級になったことをお知らせ。

実学年より上の階級に合格することで、受検費用が実質0円になるおトクなサポート制度もあります。

ユーチューブを見ることが好きなこともあり、タブレット学習があっていたのでしょうか、最初の1か月で2年生の学習範囲くらいまで一人でどんどん進めていました。初めて学ぶことも、先生動画が届くのでそれを見て学んでいるようでした。学習ポイントを貯めるとプレゼントがもらえることも励みになって頑張っていました。

算数検定を受けるとポイントがもらえるため、ポイント欲しさに算数検定11級にチャレンジしたところ、なんと合格。合格したことが嬉しかったようで、また受けたい!と言っていました。

本人の自信にも繋がったようです。

これからもRISUを続けて、算数がもっと好きになって欲しいなと思います。

11級合格 年長さんのお母様

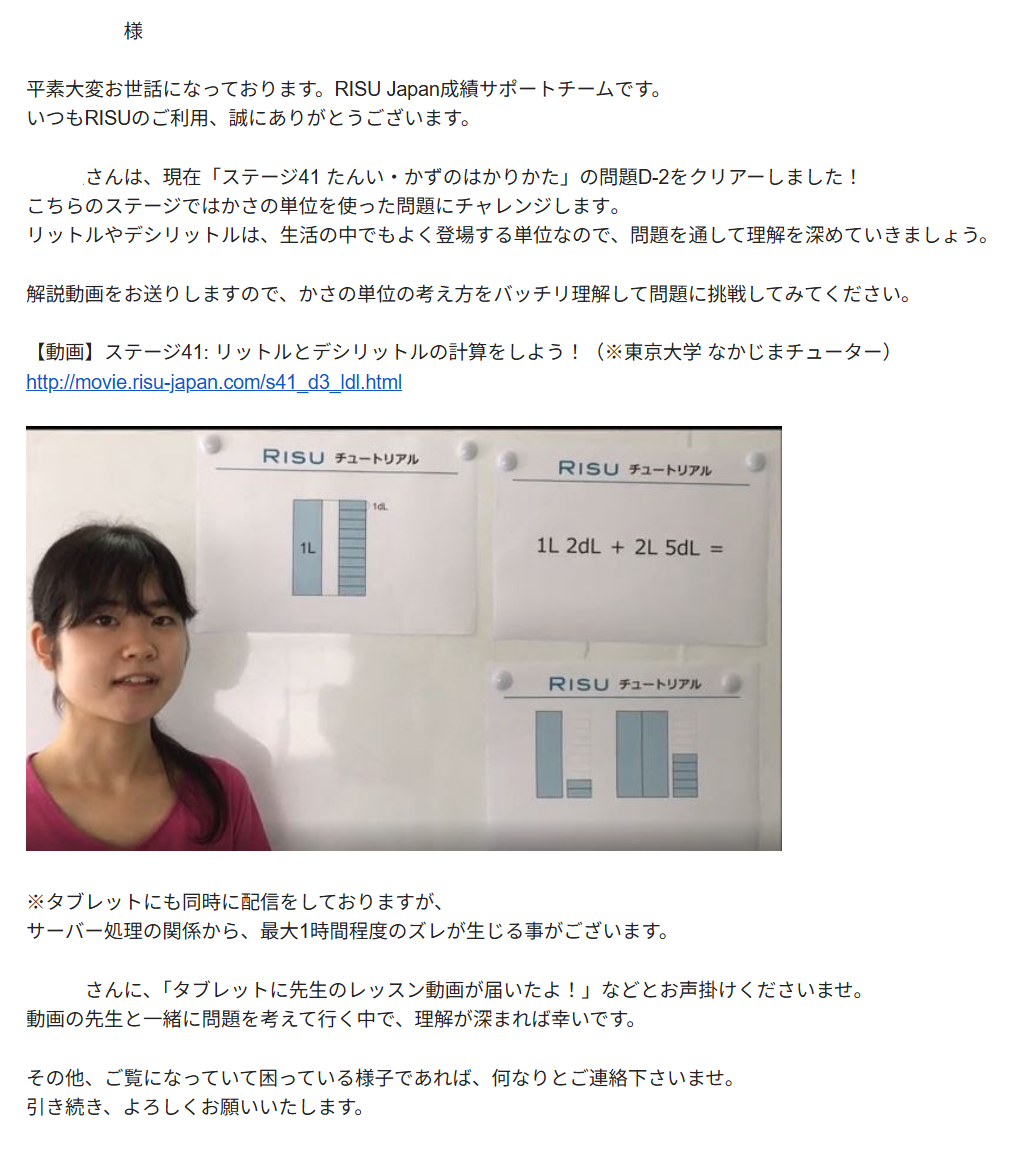

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

3.図形問題や文章問題が豊富

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につながります。

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

RISU算数には、自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

算数検定・かずかたち検定のメリットまとめ

この記事では、算数検定・かずかたち検定のメリットや対策方法についてくわしく解説しました。

その他のメリットとして、数学検定・算数検定は、実際に、全国の高等専門学校・高等学校・中学校1090校以上で入学試験の優遇制度にも活用されています。

算数や数学に自信を持つことは、お子さんの将来の可能性を大きく拓くことになります。

勉強の頑張りを目に見える「合格」という形で残せる算数検定にぜひお子さんと挑戦してみてはいかがでしょうか。

RISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

お子さんの勉強の参考になる記事がきっと見つかるかと思いますので、ぜひ一度覗いてみてくださいね。

中学受験でのRISU算数の活用例についてはこちらの記事をご覧ください。「RISU算数は中学受験に効果あり?受験準備から合格までRISU算数の効果的な活用法が知りたい」