つまずきやすいポイントを予め押さえ、お子さんの学習定度を丁寧に確認することが重要です。

しかし共働きであったり、兄弟が多かったりなど、忙しい中でお子さんの勉強に付きっきりでサポートするというのはなかなか難しいのが現実ですよね。

そこで本記事では、学年別のつまずきポイントを始めとして、つまずきの原因や具体的なサポート方法について紹介しています。

「子供がの算数でつまずかないか不安」

「もしつまずいてしまったらどんなサポートをすればいいのだろう」

そんな不安や疑問をお持ちの親御さまは、ぜひ記事内容をご確認ください。

目次

算数のつまずきは「早期発見・早期対処」が鉄則

小学生の算数では、つまずきやすいポイントがいくつかあります。

算数は積み上げの教科。

1年生から「分かる」「できる」を一つ一つ積み上げながら、複雑な高学年の算数へと進んでいきます。

もしつまずきを放置すると「分からない」もどんどん積み重なってしまいます。

するといつしか、

「自分は算数が苦手なんだ・・・」とお子さんが自信をなくしてしまうことにもなりかねません。

どんなところでつまずきやすいのか、何が原因なのか、というポイントをおうちの方が予め押さえておくことで、早期発見・早期対処が可能になります。

学年別に算数の勉強でつまずきやすいポイントをまとめしたので、まずはお子さんの該当学年ではどのようなつまずきポイントがあるのか確認してみてください。

【1年生〜3年生】想定されるつまずきポイントと勉強方法

小学1年生~3年生は、高学年での本格的な算数学習の土台となる非常に重要な時期です。

具体的には、基本的な足し算や引き算、九九や割り算などの四則演算を学びます。

その他、小学3年生では長さやかさ、重さなど、日常生活でもよく使う単位を学びます。

小学生低学年の算数でつまずいてしまうと、この先の算数・数学に全くついて行けなくなりますので、わからないところはその都度解消するようにしましょう。

高学年でつまずきが見つかった場合にも、実は低学年でのつまずきが大元の原因であるケースは珍しくありません。

重要なポイントを一つ一つ確認してみましょう。

1年生:繰り上がりと繰り下がりの計算

1年生でのつまずきポイントは、繰り上がり繰り下がりの計算です。

1年生の時点では一桁の計算にすぎませんが、確実に理解しておかないと2年生で習う二桁の計算でついていけなくなってしまいます。

スムーズに繰り上がり、繰り下がりの計算ができるようになるためには、

1と9、2と8、3と7、4と6、5と5 といった、10のまとまりを瞬時に意識できるようにすることが大切です。

おはじきやブロックを使いながら、いくつといくつをたすと10になるのか、また10からいくつ引いた結果、いくつになるのかなど、それぞれをすぐに答えられるようにすると良いですね。

未就学児や低学年のうちに、できるようになるまで何度も繰り返しましょう。

2年生:九九

2年生の算数の重要ポイントは「九九(くく)」です。重要であると同時にポイントでもあります。

3年生で習う割り算の基礎のみならず、この先習う算数、数学の基礎ともなるべき最重要単元です。

九九は算数の「道具」ですから、理屈ではなく暗記することが重要。

完全に覚えるまで何度も繰り返して学習しましょう。

九九を「×(かける)1」から順番に言えるようになったら、

逆から(「×9」「×8」・・・)も言えるようにしましょう。

おうちの方がお子さんにランダムに問いかけてみるのも良い訓練です。

順番で覚えてしまっては意味がありません。

速く正確に、自由自在に使いこなせるように定着させましょう。

九九を書いて覚える場合、2×3の答えを求めるのではなく、2×?=6のように穴うめ式の問題の方が、割り算に発展させやすいです。

3年生①:割り算

3年生のつまずきポイントは、「割り算」、「小数と分数」、「長さ、かさ、重さ(単位換算)」の3つ。

特に3年生になると1・2年生で習った算数を理解している前提で進められます。

低学年よりも複雑さと抽象度が上がり、一気に難しくなる印象ですね。

割り算は、小2で習った九九を暗記していないと即座についていけなくなります。

(既に積み上げが始まっていますね)

割り算のつまずきには、まずは「九九(くく)」に戻ることが必須。

お子さんが九九を完璧にマスターできているか、注意深く確認しましょう。

少しひねった質問として、

「かけたら15になる九九」や「答えが42になる九九」など、

多角的な質問を試してみると、お子さんの定着度がはっきりとわかってきます。

おはじきなどをうまく使って割り算を視覚的に表現すると、

「あ、割り算は、掛け算の仲間なんだな!」と、すんなり理解できる子供もいます。

3年生②:小数・分数

小数や分数は抽象的で日常生活で馴染みが薄いため、子供にとってイメージしにくく理解が難しい単元です。

小数も分数も、1よりも小さい値を表すことができます。

定規などの数直線などは学習の定番ですが、できればただ教科書だけで学ぶのではなく、日常の中体感できると理解がスムーズになります。

30分=1/2時間=0.5時間

15分=1/4時間=0.25時間

など、時計を使うと分数と小数の関係性が視覚的に理解しやすいでしょう。。

果物やケーキを切り分ける際に分数や少数で表現してみるのもおすすめです。

こちらの記事では小3のお子さんへの分数の教え方や詳しい学習方法についてご紹介していますので、ぜひお読みください。

3年生③:長さ・かさ・重さ(単位換算)

長さやかさ、重さも分数や小数と同じく、子供にとってイメージしづらく、理解に苦労する単元です。

具体的なイメージを把握するために、実際のものの大きさを測定してみる、100グラムの重りを持って重さを実感するなど、実体験を積み重ねましょう。

単位は暗記が必要です。

1㎏=1000g

1L=10dL=1000mL

など、ある程度の規則性はあるものの、まずは素直に暗記するのが近道。

一覧表をトイレやお風呂など目につく場所へ貼っておくと暗記の助けになるのでおすすめです。。

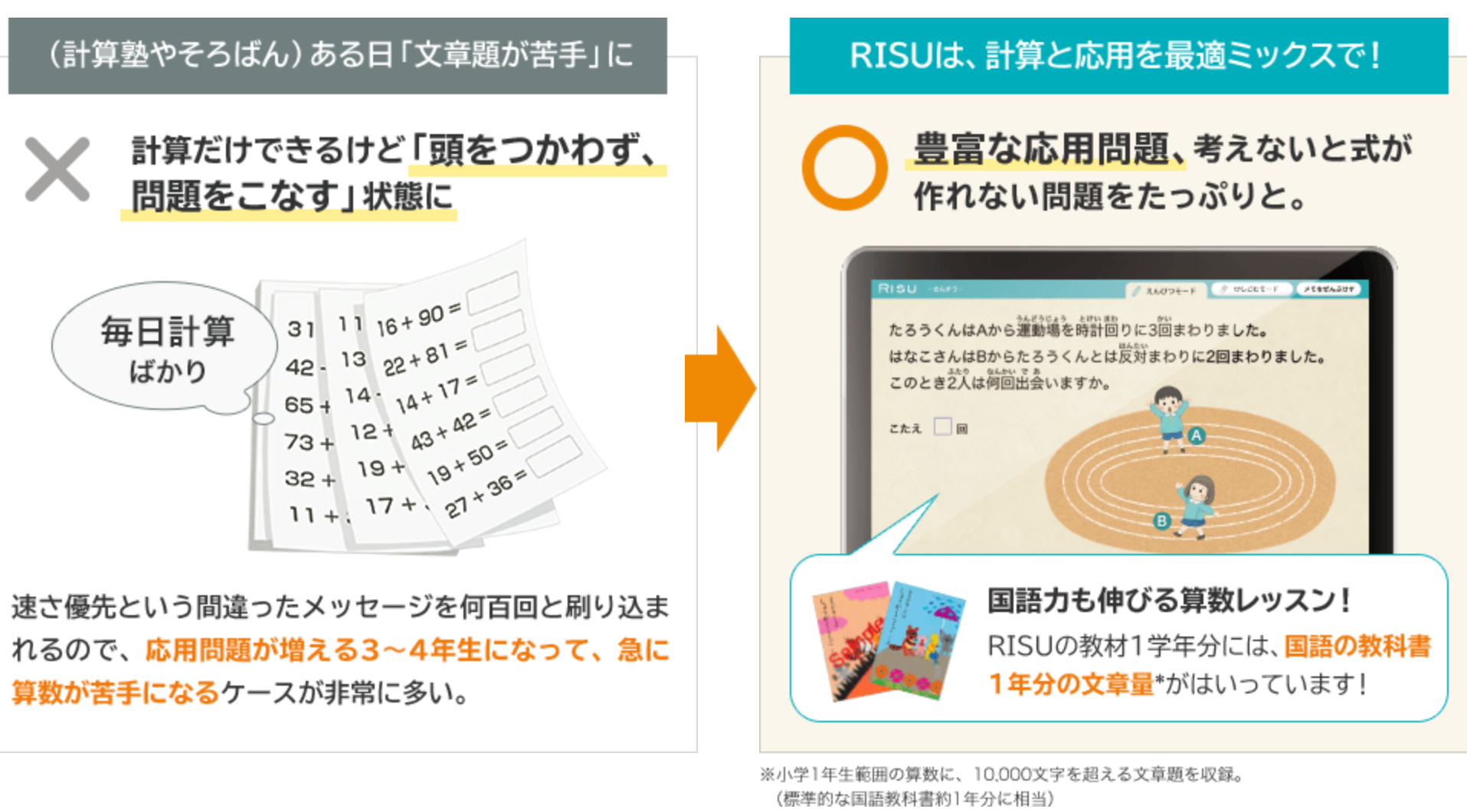

文章問題と応用問題

学年を問わず、文章問題が苦手な子は多いです。

計算問題はクリアできるにもかかわらず、文章問題になると手が止まってしまう子供は、算数の理解不足と同時に、国語力の不足も疑われます。

いまいち問題文の意味が理解できない時は、声に出して2回以上読み上げてみることをおすすめします。

その上で、大事なポイントに線を引きながら読みつつ、問題文の内容を図に表してみる、など試行錯誤を凝らしてみましょう。

問題文に登場する人物や物体を子供が好きなものに変換するのも良い方法です。イメージの喚起に役立ちます。

算数の文章問題については、こちらの記事で詳しく解説をしています。。

【4年生〜6年生】想定されるつまずきポイントと勉強方法

高学年になると、算数は抽象度が高まっていきます。

具体的には、割り算の筆算や分数、小数の四則演算、割合や比、早さの概念などです。

小学生低学年で習った算数の基礎を元にした複雑な計算式が次々に登場します。

わからないところが増えてくる時期でもあり、わからないままにしておくと、本格的に算数が苦手となってしまい、取り返しがつかなくなってしまいます。

低学年での内容理解や定着が不十分な場合、テストの点数という形で一気に顕在化するため、「小4の壁」「算数の壁」などと呼ばれます。

つまずきやすいポイントを確認していきましょう。

小数の掛け算と割り算

小数の掛け算と割り算でポイントは小数の概念の理解です。

特に割り算は、概念が掴みにくいです。

これまでの整数のわり算では、例えば

「2mで600円のリボン、1mの値段」これを式にすると600÷2、600円の2等分と考えることができます。

しかし、「2.5m600円のリボン、1mの値段」600÷2.5は、2.5等分 という説明では意味が通じません。

この場合、600を2.5に見立てた上での1あたりの大きさを求める計算という意味に置き換える必要があります。

その他、「120÷0.8」といったように割る数が1より小さい計算の場合、割り算を等分する計算と認識している子供は高確率でつまずきます。

深く考えずに、こういうものだと理解して先に進む方法もありますが、根本的に理解するためには、実感がしやすい図や模型の活用が効果的です。

また、分かりやすい言葉に言い換えられる「国語力」もより重要となってきます。

分数の計算

分数の計算でつまずきやすいポイントは、約分と通分です。

約分はつい忘れてしまいがちなので、2、3、5、7の素数で約分できないか、いつも確認する習慣をつけておきましょう。

約分と通分には「約数・公約数」「倍数・公倍数」が密接に関わってくるため、公約数や公倍数の単元もしっかり理解しておく必要があります。

約数、倍数の問題をできるだけ多く解いて数に関する感覚を養っておきましょう。

割合・比・速さ

割合・比・速さも、小数と同じく、イメージに結びつけることが大切なポイントです。

イメージをうまく掴めないと苦手科目になりやすい傾向があります。

割合・比・速さはそれぞれの日常生活に結びつけると理解しやすいです。

例えば割合は野球の打率やスーパーの割引率になぞらえて学習できます。

比は、希釈タイプのめんつゆを使って「つゆ:水=1:2」など、指定された割合でつゆを作って見ると、よりイメージがしやすいです。

速さの理解は、速度が計測できるアプリを使うとイメージが掴みやすいです。

「家から学校まで800m、歩いて10分かかるとしたら、分速何m?」という問いを立てて、実際に歩いてみます。

分速がわかったら、距離と時間、分速、時速との関係性を改めて学ぶとより理解は深まるでしょう。

なぜ算数でつまずくの?つまずきの原因と注意すべきポイントを紹介

子供が算数でつまずくのには、理由があります。

理由がわかればあらかじめ対策も立てやすいです。

子供が算数で原因と気をつけたいポイントを3つの項目にて説明します。

・間違えた問題をそのままにしている

・文章問題がわからない

・わからないところがわからなくなる

間違えた問題をそのままにしている

間違えた問題をそのままにすると、高確率でつまずいてしまいます。

やり直しをせずに次に進むのはつまずきの大きな原因の一つです。

子供はなぜか、速く問題を解くことに意識がいってしまいがちです。速さを意識して多くの問題に取り組むのは良いことですが、習ったばかりで知識が定着していない時に速さを意識しても意味がありません。

間違えた問題を通して「なぜ間違えたのか」や「どうすれば次回正しく解けるのか」を考え抜く力を養いたいところです。

文章問題がわからない

文章問題を解くためには、公式の暗記だけでなく、基本的な考え方を理解しておく必要があります。

自力で問題文の中から必要な情報を探して答えの求め方を考えつつ、最初から式を立てなければいけません。

その他、文章の読解力やイメージする力も必要です。

子供たちの中には、問題文の数字をどう組み合わせて式を立てれば良いのか全くわからず、完全に手が止まってしまう子供も少なくありません。

文章問題は多くの子供にとって、代表的なつまずきポイントと言っても良いでしょう。

一旦苦手意識を持ってしまうと、克服するのが大変です。

わからないところがわからなくなる

細かいつまずきが積み重なると、最終的にはわからないところが分からなくなります。

わからないところが自分で分からないと、質問のしようがありません。

授業はお構いなしにどんどん進み、分からないところはそのまま、さらに分からなくなります。

最終的には、基本的なところまで立ち返ってやり直すしかなくなります。

しかし、分からないところがわからないと、どこまで立ち返って良いのかの判断も難しいです。

算数の勉強が迷宮に迷い込む前に、早めに手を打ちましょう。

家庭でできる算数につまずかないためのサポート

家庭でもできる算数の学習サポートについて、抑えておきたい3つのポイントを紹介します。

・算数の勉強という空気感を無くす

・できたら褒める(できないことを責めない)

・目標クリアの喜びを味わえる仕組みを作る

算数の勉強という空気感を無くす

子供によっては、ただ静かに机に向かって勉強をするという時間は苦痛そのものです。

低学年の間は、算数の勉強という空気感をできるだけ出さないような工夫も必要です。

机に向かう時間だけでなく、実際に体験して学ぶ算数の勉強を考えてみましょう。

例えば、日々のスーパーでのお買い物やお手伝いの中で、算数が役立つことを認識してもらいます。

算数を使ってお手伝いができれば、自分が家族の一員として役に立てる喜びを感じて、積極的に学ぶ姿勢を見せてくれるかもしれません。

実体験を通して分かることが増えれば、机に向かう勉強も自然と楽しく感じられるようになります。

できたら褒める(できないことを責めない)

問題が解けたらしっかり褒めるのは、家庭学習サポートの基本です。

褒めることで人間が本能として持つ承認欲求に働きかけて、次も褒められるための努力をする良い好循環が生まれます。

小さな子供には特に効果的なので、小さな成長を見逃さずにしっかり褒めながらサポートしていきましょう。

一方で、勉強しなさい、という言い方は逆効果です。

せっかくやる気になっているのに、頭ごなしに勉強を強制されると逆にやる気がなくなってしまいます。

もちろん「分からない」「できない」と落ち込む子どもを責めるのは言語道断。

おうちの方は、どうすれば我が子が楽しく学べるかを一番に考えてあげましょう。

目標クリアの喜びを積み上げる

できる喜びを感じてもらうために「目標」を設定しましょう。

達成感で感じる喜びは、成長したあとでも頑張る力に大きな影響を及ぼします。

目標を立てる時のポイントは、大きな目標に至る過程に、小さな目標を設定することです。

大きな目標をいきなり設定してしまうと「とてもじゃないけど無理!」という感情が先立ってしまい、やる気を無くしてしまいます。

・毎日決まった時間に宿題をする

・宿題+アルファで取り組む内容を決める

・小テストで満点を取る

などできることから具体的に目標を設定しましょう。

「目標を達成出来たらカレンダーにシールを張る」など、お子さんの頑張りを見える化するのも、モチベーションアップや学習の継続に有効です。

すでにつまずいてしまった場合の対応

もしかしたら、すでに算数がわからなくなってつまずいているのでは?

とおうちの方が感じた場合の対処法を3つ紹介します。

・ポジティブなフィードバック

・学習環境を整える

・つまずいたポイントまで戻って確認する

ポジティブなフィードバック

できなかった箇所には、ポジティブなフィードバックを返しましょう。

どうしてこんな問題も解けないの?

など、ネガティブなフィードバックは禁物です。

根本的なやる気を削いでしまう可能性が高く、算数が嫌いになってしまいます。

今までの子供の取り組みを褒めて、失敗や間違いを恐れずに挑戦するよう、自信を持たせます。

また、楽しみを取り入れて理解を促進する方法も有効です。

無理にプレッシャーをかけることなく、ゲームやアクティビティを通じて、算数の学習を身近で楽しいものにしましょう。

学習環境を整える

子供の家庭学習を一生懸命サポートしても、学習環境が整っていなければ良い成果は得られません。

勉強のための環境はできるだけ、静かで余計なものが目に入らないようにする工夫が必要です。

勉強を始める時はスマホやゲーム、テレビは目に入らないように配慮して、勉強への気持ちの切り替えを試みましょう。

学習に適した環境が整っていることで、算数への理解が深まる可能性もあります。

つまずいたポイントまで戻って確認する

つまずいてしまったら、躊躇せずにつまずいたポイントまで戻って確認し、勉強のやり直しをしなければいけません。

学校での勉強は次々に進む一方で、自分だけ理解できていないと、子供心に事実を認めたくないものです。

子供に聞いても、わからないポイントを教えてくれない可能性もあります。

しかしつまずきを放置すると、どんどん大きな壁となってしまうのが算数という教科。

お子さんがどこでつまずいたのか、おうちの方は過去に遡って分析する視点が必要です。

子供が算数でつまずきそうな予兆

算数が苦手になり始めているのでは?という様子を確認できれば早めの対策ができます。

自宅での確認が難しい場合、学校との連携によって状況を把握してみましょう。

子供が算数でつまずきそうな予兆は次の3つです。

・集中力の低下

・興味や自信の喪失

・新しい概念の理解ができていない

集中力の低下

算数の授業や学習時間中に他のことに気をとられて集中できなくなります。

明らかな集中力の低下は、学習への意欲がなくなっている証拠です。

学習への意欲が低下する原因はいくつか考えられますが、算数の勉強が苦痛になり始めている可能性も高いです。

もしくは、すでにつまずいている可能性もありえるため、集中力低下の兆候が確認できたら、程よいタイミングで理解度チェックをしてみましょう。

早めにつまずきを確認できれば、取り返すのも簡単です。

興味や自信の喪失

お子さんが学習単元に対して自信を喪失していないか、時折チェックしてみましょう。

学習につまずき始めると、どんどん自信が失われていき、やがて算数嫌いへと発展していきます。

「どうせわかんないし」「やっても意味ない」など、

投げやりな言動をする

なかなか宿題にとりかかろうとしない

授業の様子を全く話さない

などは、要注意ポイントです。

自信喪失を回復するためには、子供の取り組みや成果をしっかり褒めてあげるようにしましょう。

「ここはできているね」と具体的にポジティブなメッセージを伝えられるといいですね。

頑張れば自分でもできる、という自信は学習意欲への高まりにも大きく影響します。

新しい概念の理解ができていない

新しい算数の概念を学ぶ単元に差し掛かった時は注意が必要です。

たとえば小数や分数、速さや割合、図形問題など、これまでの算数から抽象度が一段上がる学習単元。

理解できずにつまずいてしまう可能性が高く、うまくサポートできないと、授業についていけなくなってしまいます。

特に小学3年生に差し掛かると、新しい概念を習う単元が多くなり、次第に応用問題や文章問題も増えてくるので、つまずくリスクが大きくなります。

国語力の不足が、算数の概念理解で足を引っ張っているケースも見受けられます。

難しそうな単元に差し掛かるところでは、できる限り理解度チェックにて習熟度を確認しておきたいところです。

算数でつまずかないための家庭学習とは?おすすめは「RISU算数」

算数専用タブレット教材の「RISU算数」には、4歳から小学6年生の中学受験レベルの問題まで約10000問が収められており、計算問題だけではない、算数力全体を伸ばすことができます。

お子さんの算数力を効率よく伸ばせる、RISU算数の4つの特長をご説明します。

1.図形問題や文章問題が豊富

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広い算数の問題が収録されており、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算力だけでは、本当にその単元を理解できているかは分かりません。

実際、中学受験塾に通うお子さんでも、

・計算力は高いのに、文章問題で問われていることを正確に理解できない

・論理的に考えるのが苦手で式を立てられない

といった課題を抱えているケースは多くあります。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

2.データ分析でひとりにベスト問題が届く

RISU算数では、タブレットを通じて利用者ひとりひとりの学習データを常に取っています。

得意分野・苦手分野を把握し、利用者の実力に合った問題となるよう、お子様に合わせて問題が変わっていきます。

つまずいたまま先に先に進むことがないため、一つひとつ着実に積み上げていくことができるのです。

一人ひとりのペースに合わせて、効率よく実力を伸ばすことができるのがRISU算数の大きな特徴です。

3.無学年制カリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野では学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

紙のテキストのように何学年分も用意する必要はありません。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため、自然にどんどんと先へ進めることができてしまうのです。

RISU算数のタブレットの利用者の平均学習速度は、学校の1.7倍の速度になっています。

4.自動採点機能や豊富な解説動画

タブレット教材のRISU算数なら問題を解いたら自動採点機能でその場ですぐに採点。

おうちの方が丸つけする必要がないので、お子さんだけでどんどん学習をすすめることができます。

解説動画も豊富ですので、分からない問題も動画を見てお子さん一人で解決することができます。

またチューターによる応援メッセージも、お子さんの学習のモチベーションアップに役立っているとのお声をたくさんいただいています。

共働きであったり、下に小さいお子さんがいるご家庭では、お子さんの隣でじっくりと勉強を見てあげるのは難しいでしょう。

そんな場合にはお子さんが一人でも学習を進めやすいタブレット学習がおすすめです。

RISU算数には、おうちの方にメールで学習進捗をお知らせする機能がありますので、おうちの方は安心してお子さんの学習を見守ることができます。

RISU会員の保護者様の体験談

毎朝RISUをする習慣がつき、2学年上の学習をどんどん進めています。

(東京都 小学2年生 女の子のお母様)

わかりにくいところは動画をみて、自分で進めるところがすごいと思います。

ちょうどいい量の演習量なので、飽きずに単元を理解しながら定着させていけます。

RISUは苦手分野の克服に使っています。

(東京都 小学5年生 男の子のお母様)

分野ごとに問題が選択できるので、苦手な分野に特化して、効率的に勉強できるような気がします。

何題も同じような問題が出て反復練習にもなるようなので、忘れてしまった単元の復習にも使っています。

すぐに採点してくれるところが、息子の性格にも合っているようです。

RISU算数を活用した中学受験のリアルな体験談はこちらの記事で詳しくご紹介しています。

RISU算数を中学受験に徹底活用!入塾準備から志望校合格までリアルな体験談をご紹介

まとめ:算数のつまずき防止には、こまめな理解度チェックと十分な復習がポイント

算数は積み上げの教科です。

積み重ねは小学生低学年からスタートして、小学生高学年から中学、高校と延々と続いていきます。

先の長い将来のことを考えても、小学生での算数のつまずきはなんとしても避けたいところ。

RISU算数では、家庭学習をサポートするためのアプリを提供しています。

忙しいおうちの方も安心してお子さんの学習を見守れる機能が充実していますので、ぜひ一度手に取ってお試しください。

RISU公式ブログでは、成績優秀者へのインタビュー、算数検定合格者、中学受験合格の声を多数ご紹介しています。RISU利用者のリアルな体験談をぜひお読みください!