①じっくりお子さんの話を聞いて一緒に解決策を考える

②「成績」「結果」よりも「学びの過程」「頑張り」に目を向ける

カンニングしてしまう理由の多くは、お子さんなりにあるものですから、一方的に叱るのは逆効果です。

カンニングに拍車がかかる場合が考えられます。

そして普段からテストの点数や成績といった結果だけに注目するのではなく、お子さんの学びの過程に注目することが大切です。

「努力することはかっこいい」「ズルはかっこ悪い」に気付けるよう、お子さんの日々の頑張りを認めていきましょう。

小学生がカンニングをする理由は?

カンニングをする理由はさまざまです。

ここではカンニングをする理由について解説します。

周囲に流される

「〇〇くんもやってた」「みんなでこっそり答えを見せ合った」など、友達同士の軽いノリに流されてしまうケースです。

とくにまだ小さい低学年のお子さんの場合、「みんなやってるから私もやろう」となりがちです。

カンニングがバレないことをゲームにしたり、カンニングのコツを教え合ったりするケースも見られます。

善悪の判断ができない

小学生の倫理観は発展途上で、善悪の判断がうまくできないケースもあります。

「バレなければカンニングしてもいい」という思考のお子さんや、「カンニング=ズルいこと、悪いこと」とわかっていても自分にストップをかけられずにやってしまうお子さんもいます。

学習につまずいている

学習した内容がわからない状況でテストを受けることは、お子さんにとってストレスが大きいです。

わからない状況は不安を搔き立てられます。

親御さんも経験したことがあるのではないでしょうか?

授業や家庭学習では「調べる」「人に聞く」でわからない状況に対応できますが、テストではそれらができません。

勉強につまずいてしまってもどうすればいいのか分からず、短絡的にカンニングに走ってしまうというケースは多くあります。

「小学生のカラーテストの点数が悪い。100点を取るための対策を教えてください(学び相談室)」

テストにプレッシャーがある

基本的に子どもはズルしてでも失敗を嫌がります。

「テストで良い点を取らなければ」「間違えたら怒られる」といったテストのプレッシャーを受けているお子さんもカンニングをしやすい傾向にあります。

勉強につまずきが少なく、学力が高いお子さんであっても、テストへのプレッシャーからカンニングしてしまうことは珍しくありません。

また、真面目なお子さんほど失敗を恐れる傾向がは強く、カンニングをする可能性は0ではありません。

「SAPIXでクラス落ち…算数を立て直してクラスアップするにはどうすればいい?(学び相談室)」

親や学校からの期待が大きい

親御さんや先生から「あなたならできるよ」「100点取って当然」と期待を寄せられている場合もカンニングしやすい状況を生みだします。

お子さんは「できない自分を見せられない」と感じ、無理をしてカンニングするケースです。

カンニングはお子さん自身の問題だけではなく、周囲の環境が問題になっている場合もあるので、お子さんの話をていねいに聞く必要があります。

子どもがカンニングをしたときの対応

お子さんがカンニングをしたらどのように対応すればよいでしょうか?

ここでは、カンニングをしたときの対応を紹介します。

一方的に叱るのではなく、「理解・対話・支援」でお子さんを立て直す意識で対応しましょう。

感情的に叱らない

お子さんのカンニングを知った直後、おうちの方には「がっかり」「怒り」「不信感」などのさまざまな感情が出ると思います。

しかし、感情的にお子さんを叱ると、お子さんがが本音を話さなくなったり、おうちの方が伝えたいことがブレたりする可能性があります。

まずは、湧き出る感情を抑え、冷静に子どもと向き合うようにします。

「子どもの自己肯定感が低い原因とは?自己肯定感を高める方法を解説(学び相談室)」

子どもの話をじっくり聞く

お子さんにはカンニングをした理由が必ずあります。

「なぜカンニングをしたのか?」をていねいに聞いていきましょう。

聞くポイントは、「どうしてそんなことをしたの?」と問い詰める聞き方ではなく、「何か不安なことがあったのかな?」「話せることがあったら聞かせて」とお子さんの言葉を優しく促すことです。

すると、

「テストで良い点数を取りたかった」

「間違えたら叱られると思った」

「○○くんにカンニングをやれって言われた」

「勉強がわからなくて不安だった」

というように、お子さんが内に秘めていた思いをポツポツと話します。

「カンニングをしたこと」ではなく、「カンニングをしなければならなかった理由」に親御さんはしっかりと目を向けましょう。

一方通行ではなく、ていねいな対話でお子さんの話を聞く姿勢を見せ、安心感を与えることが大切です。

なぜカンニングをやってはいけないかを考える

「カンニングは悪いことです」「カンニングをやってはいけません」

と伝えるだけでは根本的な解決につながりにくいのも事実です。

それはカンニングをやってはいけない理由がお子さんの中ではっきりしていないから。

再発防止には、対話を通じてお子さんとお子さんと一緒に深く考え、カンニングをしてはいけない理由をお子さん自身がはっきりと理解する必要があります。

カンニングは「人の「頑張り」の泥棒」

カンニングは、他の人が時間と労力をかけて手にした結果(正解や成績)を盗む行為。

お金や物を盗む行為と変わりません。

だからこそ、入試や検定試験などでカンニングをすると即失格となり重いペナルティが課されます。

失った信頼を取り戻すのは難しい

そして一度失った信頼はなかなか取り戻せません。

信頼の重要性は、大人である保護者の方たちはよくお分かりのはずです。

嘘つきは泥棒の始まり、と昔からよく言いますが、不正行為は他者からの信頼だけでなく、自分自信を信じる力も奪ってしまいます。

こうした不正行為が及ぼす影響やリスクをはっきりと伝えることで、自分事としてカンニングを捉えるように促しましょう。

「算数が将来役に立つ理由は?子どもが納得できる説明をしたい(学び相談室)」

カンニングをしないための対策

お子さんがカンニングをしないための対策は、「成績」「結果」よりも「学びの過程」「頑張り」に注目することがポイントです。

失敗しても大丈夫と思える雰囲気づくり

失敗を責めてばかりいると、「また叱られてしまう」という焦りや不安からカンニングにつながることも。

人生は長く続いていくのですから、間違いや失敗から学ぶことこそが大切です。

「80点も取れた理由は何だろう?」

「次のテストでさらに良くなるために、何をすればいいかな?」

こうした声かけを心がけ、お子さんが次に向けて前向きに行動する後押しをしましょう。

「算数が将来役に立つ理由は?子どもが納得できる説明をしたい(学び相談室)」

努力のプロセスを認める言葉かけ

カニングを防ぐには、お子さんが「頑張る過程にこそ価値がある」と実感することが大切です。

親御さんは結果だけを誉めているつもりがなくても、実はお子さんにうまく伝わっていないことが多いです。

「前より計算が速くなったね」「コツコツ練習してたね」

と、お子さんの努力のプロセスを認めていく言葉かけをしていきましょう。

「計算が早くなる方法を知りたい!計算が得意な子が自然にしている習慣とは?(学び相談室)」

苦手を早期にフォロー

お子さんのつまずきに気づいたら絶対に放置せず、早期にフォローすることが大切です。

特に小学生は、勉強のやり方や頑張り方自体をよく分からないことも多いです。

勉強につまずいてしまっても、何から手をつければいいのか分からずテスト本番を迎えてしまい、つい隣の人の答案を見てしまった、というのはよくあることです。

特に学習習慣が定着していない場合は、

- 学習習慣をつける

- 勉強内容の優先順位を整理して苦手対策をする

という二つのアプローチが同時に必要になります。

小さな「できた!」を積み重ね、ズルをしないで学ぶ力を育てていきましょう。

「小学2年生で勉強についていけない原因と家庭学習方法は?子どもが落ちこぼれてしまわないか心配(学び相談室)」

テストの目的は「自分の力を知ること」

テストの目的は「どこを理解できていて、どこがまだ難しいのかを知ること」。

「良い点数を取ること」が一番の目的ではありません。

このことをはっきりと伝え、お子さんの心理的負担を少しでも軽減することでカンニングをする可能性はグッと減ります。

もしテストで70点を取ったら、残りの30点は成長の伸び代。

テスト結果を前向きに捉える親御さんの姿を見せ、親子で次の目標に向かって進んでいきましょう。

「SAPIXで成績が上がらない…小4・小5の「算数の壁」を乗り越えるヒントを教えて(学び相談室)」

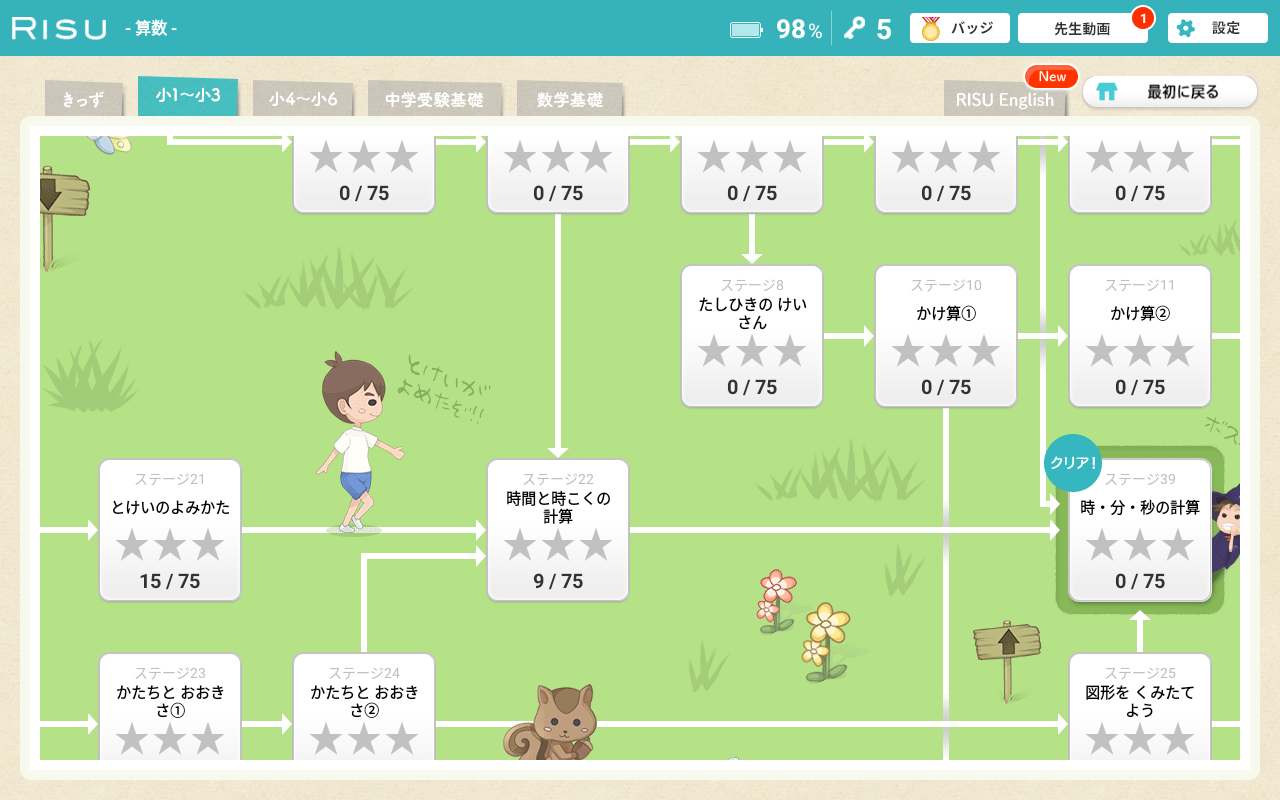

苦手を得意に変えるなら「RISU算数」がおすすめ

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、学校の勉強にも意欲的に取り組めるようになります。

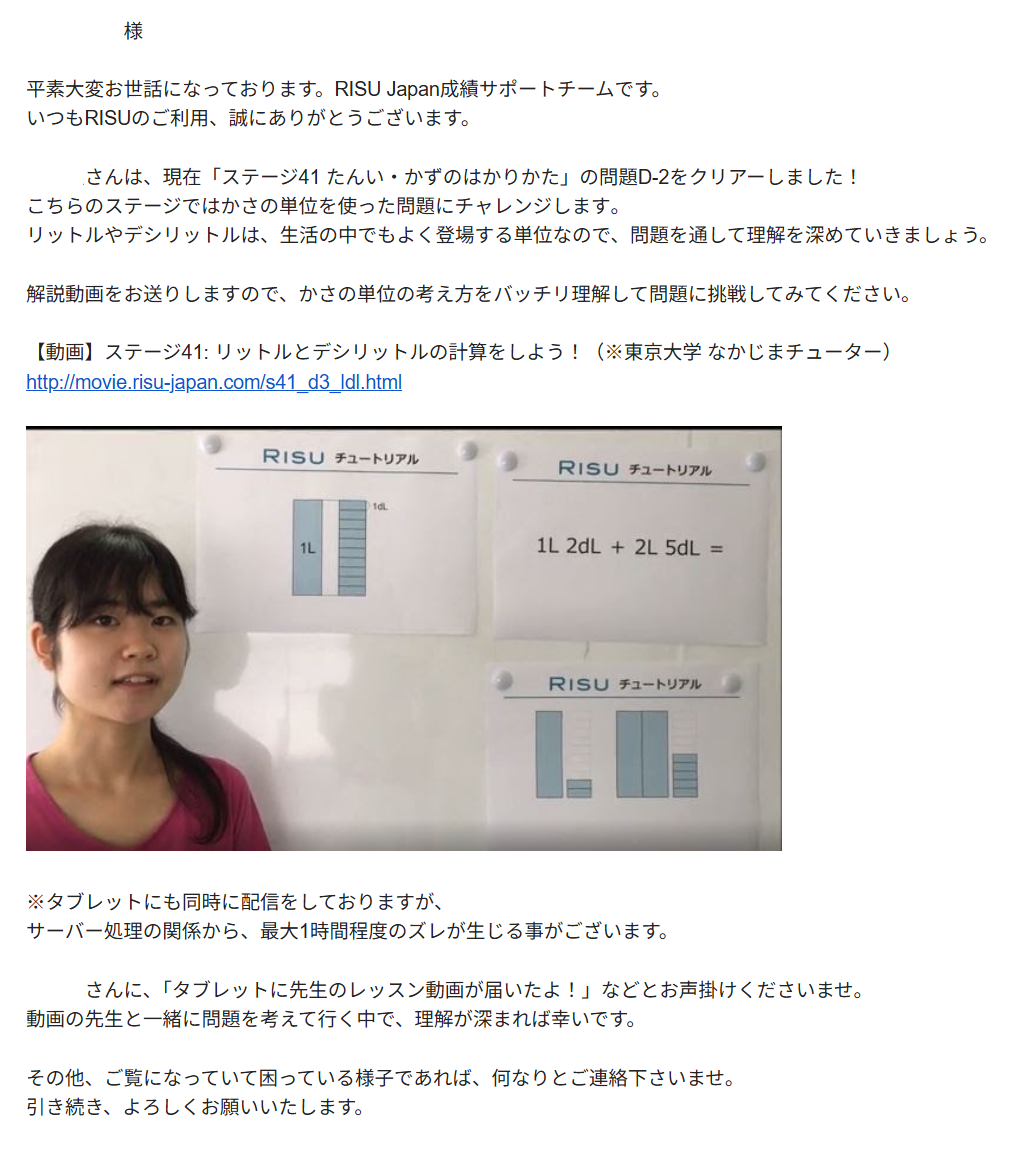

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

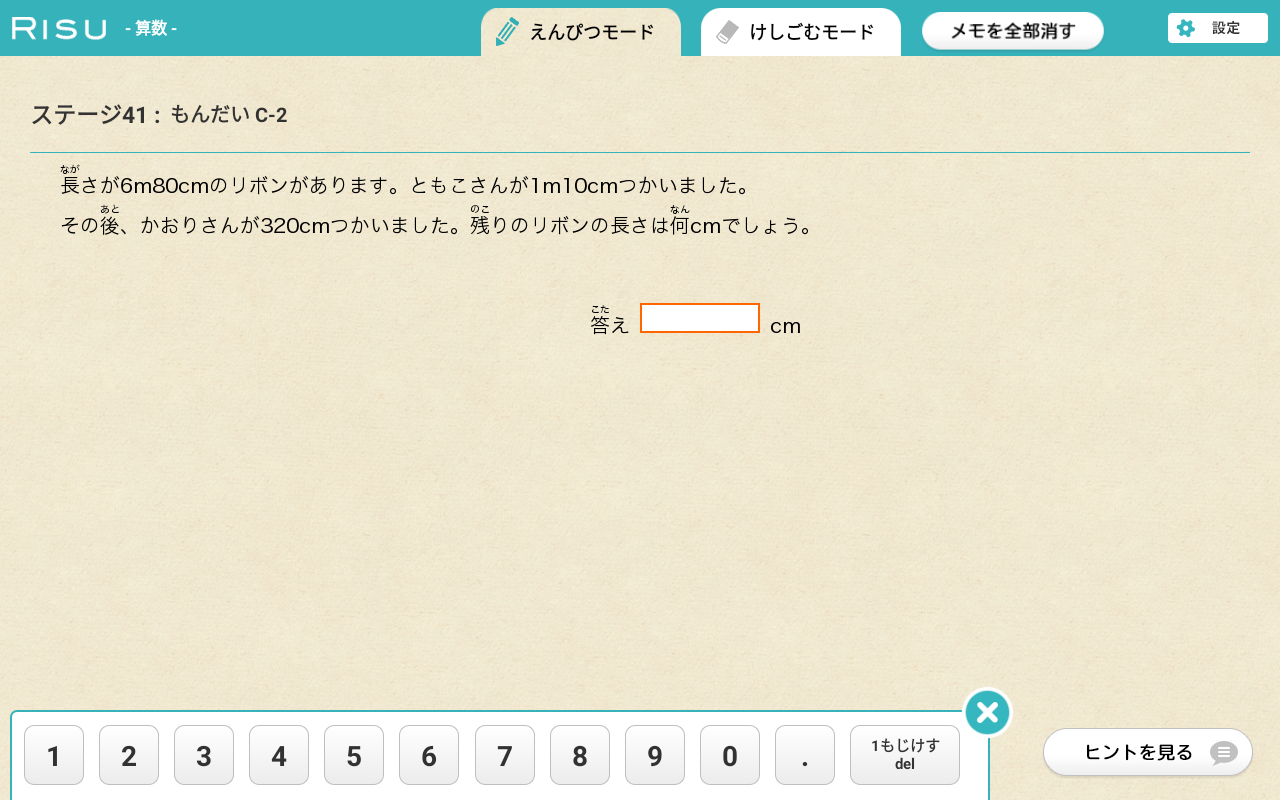

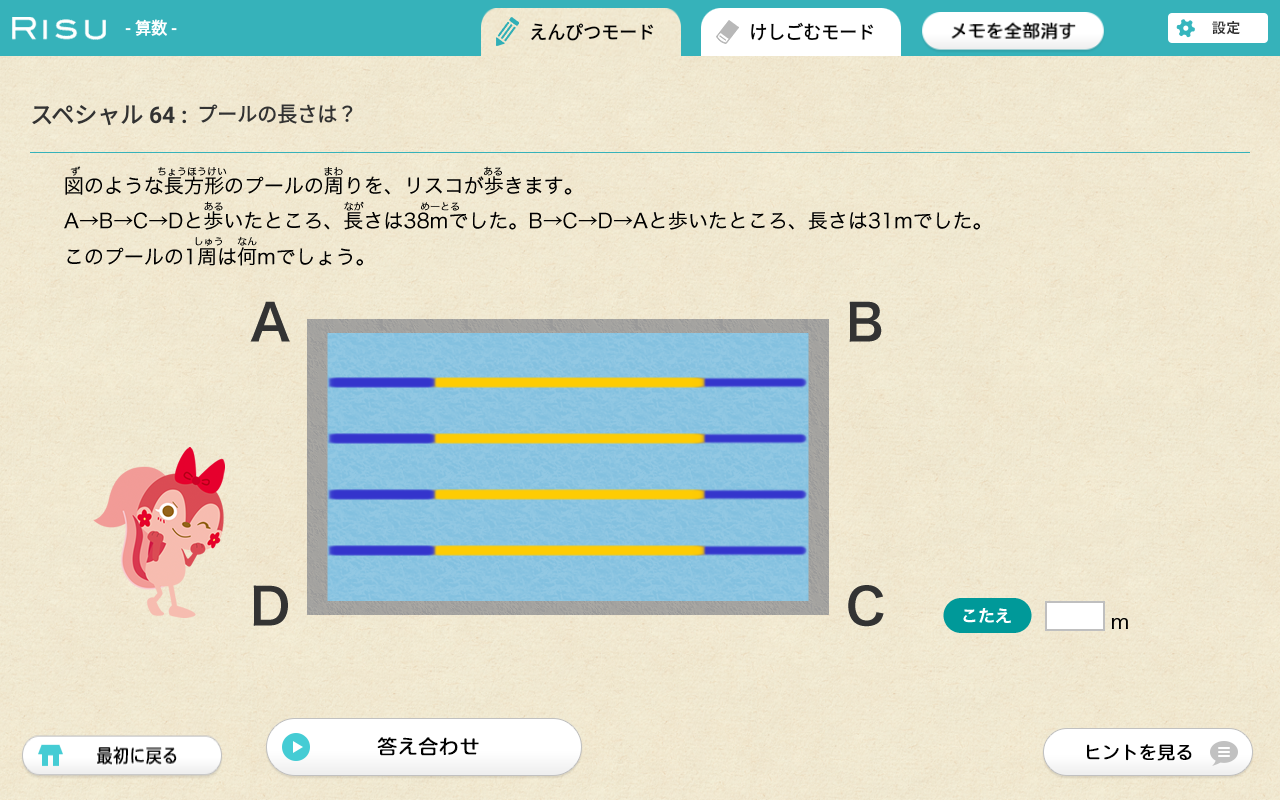

3.文章問題・図形問題が応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

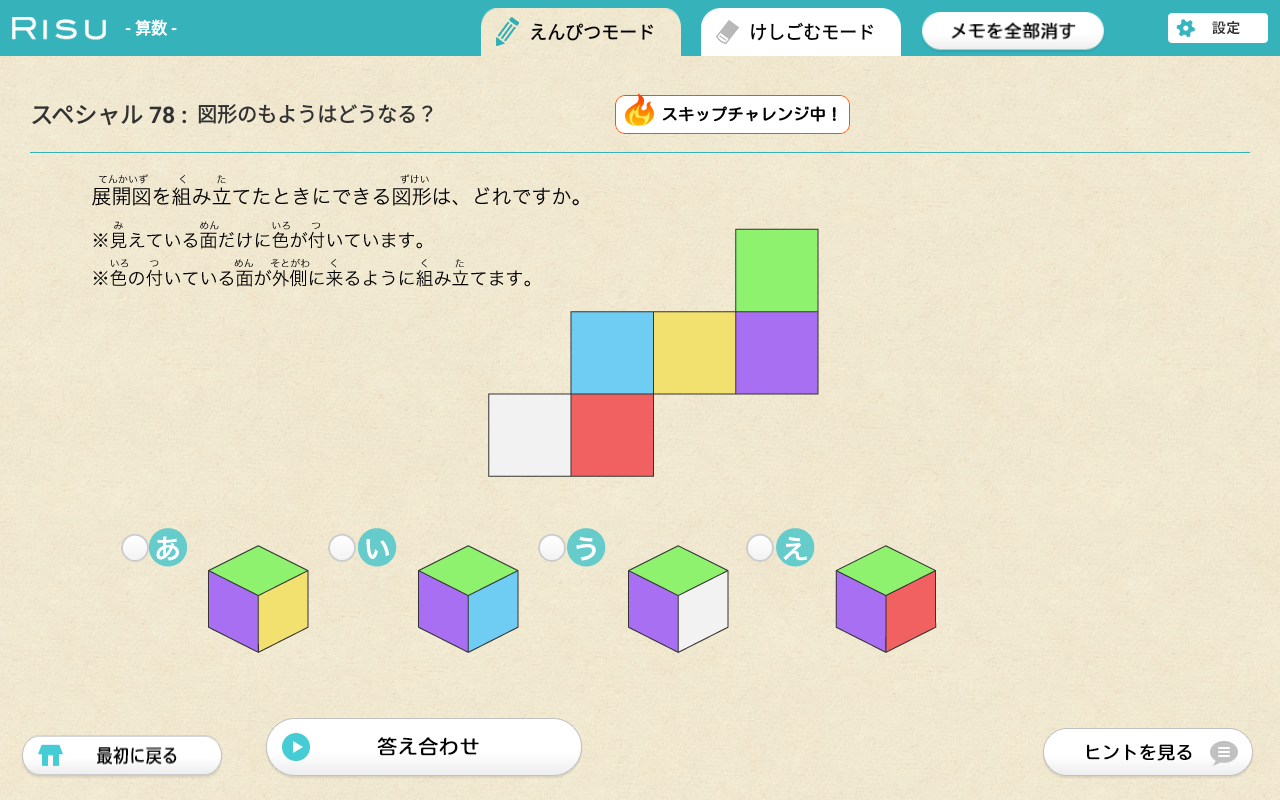

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

まとめ

今回はカンニングをする理由と対策について解説してきました。

お子さんがカンニングをする理由はさまざまです。

じっくりお子さんの話を聞き、お子さんが学習を楽しいと思える言葉かけ・環境づくりを意識していきましょう。

「失敗しても大丈夫」「一緒に考えよう」

といったおうちの方の寄り添う姿勢が、お子さんに安心感を与えます。

お子さんの「学びの過程」「頑張り」に目を向けた対話を重ねていきましょう。

RISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験をご検討の方はぜひこちらもお読みください。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

お子さんの勉強の参考に、ぜひ一度のぞいてみてくださいね。