ただこの単元は他の分野との関連性があまり強くありません。

成長とともに時計に慣れることで克服できることも多いですし、今はできなくても他の単元でつまずかなければあまり深刻になる必要はないのです。

でも中学受験を予定している場合は注意が必要。

「時刻と時間」は、「速さ」や「時計算」など入試頻出問題の土台となるため、低学年から基本の理解を深めスムーズに問題を解けなくてはいけません。

本記事では、小2の「時刻と時間」のつまずきの原因と、家庭学習のポイントを詳しく解説しています。

ぜひ最後までお読みください。

小2の「時刻と時間」の学習でつまずく理由

この章では、小2の「時刻と時間」の学習でつまずく原因・理由を解説します。

アナログ時計が読めない

1つ目の理由は、アナログ時計が読めないことです。

最近はデジタル時計が多いため、お子さんがアナログ時計の「目盛りが読めない」「長針と短針の違いがわからない」といったケースも増えています。

また、時計には、60進法、24進法、12進法が混在しています。

十進法が基本の算数とは違うため、60分が1時間であることや24時間が1日であること、時刻の表記方法が午前と午後で2種類あることにでまずきやすくなります。

「小学1年の「時計」の分かりやすい教え方は?子どもが時計を読めなくて心配です(学び相談室)」

「時刻と時間」の違いがわからない

2つ目の理由は、「時刻と時間」の違いがわからないことです。

例えば、「2時30分と2時間30分」といった違いです。

2時30分は時刻、2時間30分は時間ということの理解が、小2の「時刻と時間」の最も大きなポイントです。

時刻は「点」で表し、「いつ?」という問いに対して「2時30分」と答えます。

一方、時間は「長さ」を表し、「どのくらい?」という問いに対して「2時間30分」と答えます。

時刻は点、時間は長さであることを理解し、混同しないように教える必要があります。

時間の計算ができない

3つ目の理由は、時間の計算ができないことです。

小2では「時刻と時間」を区別する学習をした後、「6時から9時までは何時間?」といった時間を計算する学習があります。

時間の計算は次のような理由でつまずきやすいです。

- 足し算や引き算ができない

- 〇時〇分前や〇分後といった表現に弱い

- 時刻と時間の関係がわからない

とくに、時計の動きとともに正しくイメージできるか、が時間の計算では大切です。

正しくイメージできないと、たとえば「6時から9時までは何時間?」という問題で、「6時・7時・8時・9時で4時間」と6時を含めて数えてしまう場合があります。

「小学2年生で勉強についていけない原因と家庭学習方法は?子どもが落ちこぼれてしまわないか心配(学び相談室)」

小2の「時刻と時間」の計算問題のポイント

小2では、「何時から何時までの間にどれだけ時間がたったのか?」という時間の計算を学びます。

時間の計算は、アナログ時計を読め、時刻の時間の区別ができることを前提に学習します。

もしこの2つの学習がまだ曖昧な場合は復習をしつつ、簡単な計算問題から取り組みましょう。

「時刻と時間」の計算には、次の3つのパターンがあります。

①「時間+時間」「時間-時間」

例:「行きは40分かかり、帰りは50分かかりました。全部で何分かかりましたか」

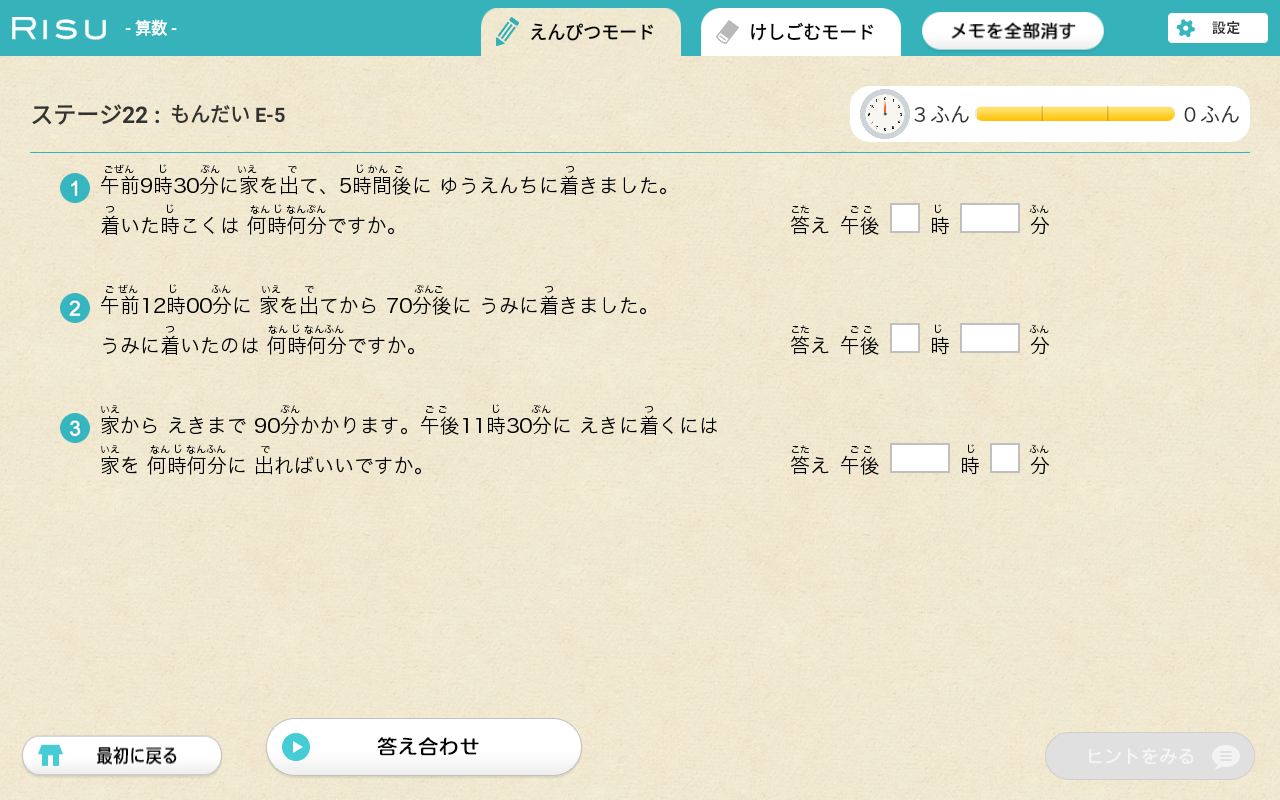

②「時刻+時間」「時刻-時間」

例:「7時10分に出発して30分後に学校に着きました。学校に着いたのは何時ですか?」

③「時刻-時刻」

例:「3時から4時15分までゲームをしました。どれくらいゲームをしていましたか?」

文章題を読んだとき、どのパターンの計算かを最初に確認すると計算しやすくなります。

「小3『時間と時刻』のわかりやすい教え方は?秒の計算のポイントを教えてください(学び相談室)」

①時計の長針を使って5分ずつカウントする

ます、時計の長針がどれだけ進んだかを読み取るために、5分ずつカウントする習慣を身につけましょう。

アナログ時計を使って、「1目盛り=5分」というルールを確認し、繰り返し練習します。

小1の復習も兼ねながら、時計の長針の動きを意識し、「5分」「10分」と5分刻みで時計に書き込みます。

その際、九九の5の段を活用すると、九九の学習も同時にできるのでおすすめです。

いきなり計算はできなくても、時計を使って5分ずつ数える練習を繰り返すと、「ちょうど反対側に数字に長針が移動すると30分」といった形で視覚的に覚えるので、計算問題へスムーズに移行することができます。

②数直線を使って時間の流れを整理する

「時刻と時間」の計算では、時間の経過(長さ)をイメージすることが大切です。

そこでおすすめの方法が、数直線を使うこと。

数直線は、アナログ時計(具体)から計算式(抽象)への思考の飛躍をサポートしてくれます。

「3時10分から40分後は何時?」という問題では、上の図のように数直線上に3時10分という時刻と「40分後」と書き込みます。

「3時から4時15分までゲームをしました。どれくらいゲームをしていましたか?」という問題では、ゲームの開始時刻と終了時刻を数直線に書き込みます。

求める時間や時間の流れを視覚的に整理でき、計算のイメージが湧いてきます。

数直線は、時計の針が進んだり戻ったりする感覚を線で表現できるので、「時間が経つ」「時間が戻る」とはどういうことかを直感的に理解できるのがポイントです。

数直線の活用は比例や速さの学習にも関連し、今後の算数や中学受験にも役立つ考え方ですので、ぜひ積極的に活用しましょう。

「小4の「算数の壁」をクリアできるか不安。小4で算数が苦手にならないための対策はありますか?(学び相談室)」

③ひっ算を使って計算する

次に時間をひっ算で計算しましょう。

足し算や引き算のひっ算では、「位をそろえる」と「繰り上がり・繰り下がり」がポイントですが、時間のひっ算でも同じです。

- 「時」と「分」を縦にそろえて足し算・引き算をする

- 「分」は60で繰り上がり・繰り下がりがある

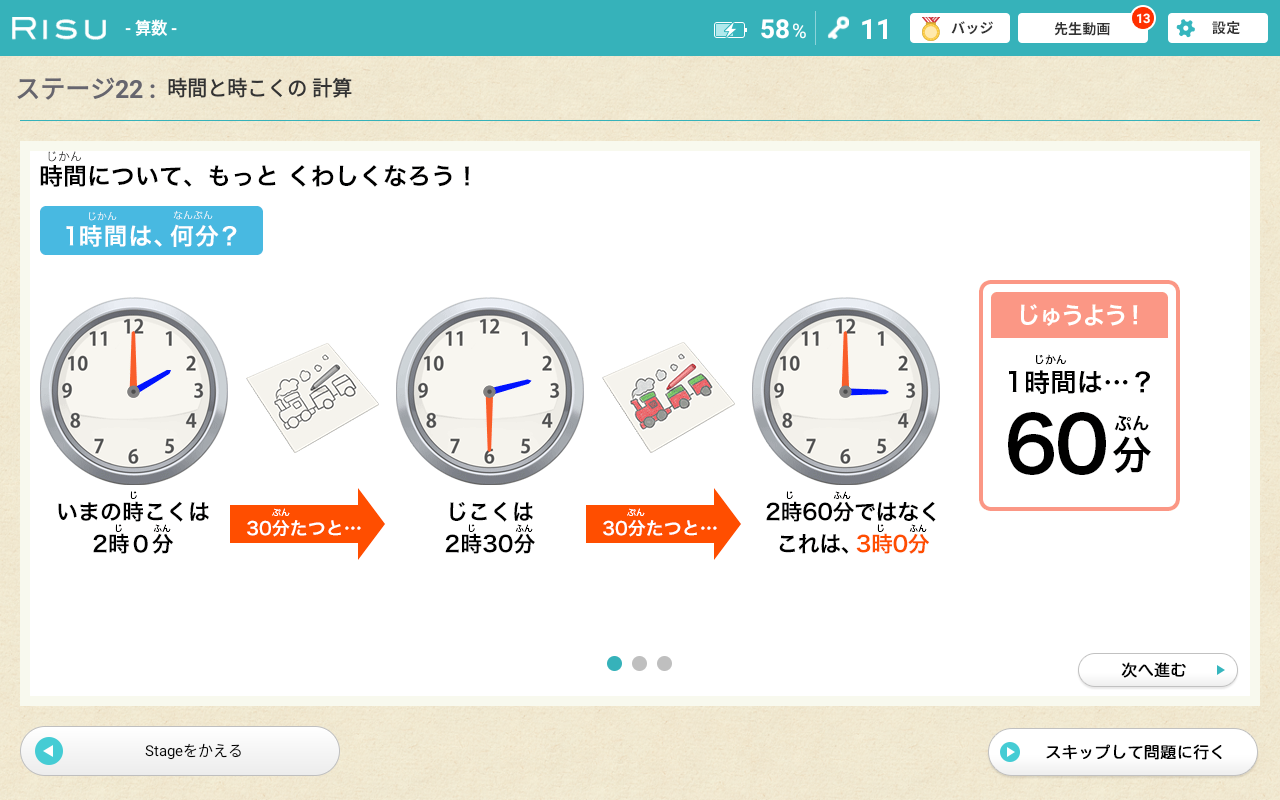

「7時45分から2時間30分後は?」といった問題では、「45+30=75分」となり、60分を超えます。

このときに大切なのが「60分で1時間になる」という時間の計算特有の繰り上がりです。

「1時間=60分」をしっかり定着させたうえで、ひっ算で計算する習慣をつけると、正確に時間を求められるようになります。

「小学生の単位変換を得意にす5つのポイント【長さ・重さ・量・面積など】について知りたい(学び相談室)」

小2の「時刻と時間」を家庭で教えるポイント

小2「時刻と時間」は算数の他の単元との関連が薄独立性が高い単元。

復習をする機会が少ないことも、お子さんが苦手意識をもちやすい原因です。

そのため日常生活の中で「時刻と時間」を意識して過ごすことが大切です。

ここでは、家庭で実践しやすい教え方のポイントを3つ紹介します。

時計を動かしたり見たりする

家庭でもできる限りアナログ時計(時計教材)を使い、時刻や時間の変化を体感的に理解できるようにします。

例えば次のように日常生活で時計を取り入れてみましょう。

「午後4時10分から午後4時40分までは宿題の時間です。何分間?」

「7時5分に起きて35分後に出発です。何時に出発する?」

「ゲームの時間は今から30分間です。何時まで?」

日常生活の中で時計を意識する機会を増やすことで、無理なく「時刻と時間」の学習に親しむことができます。

大人が「時刻」と「時間」を正確に使い分けて話す

お子さんが「時刻と時間」の学習につまずく理由に、「時刻と時間の違いがわからない」がありました。

実は大人でも「時刻」と「時間」を正確に使い分けていないケースが多いです。

そこでまずは普段からおうちの方が「時刻と時間の違い」を正しく使い、お子さんにも意識づけましょう。

「時刻」には「7時に」「10時15分に」というように「に」をつけます。

点を表すイメージです。

「時間」には「20分間」というように「間(かん)」をつけます。

長さ(範囲)を表すイメージです。

また、時間は「7時15分から8時まで」のように「から」と「まで」でも表せます。

「30分後に家を出発します。出発時刻は?」は時刻

「15分間お風呂に入ります。何時から何時まで入る?」は時間

といった感じで、「時刻と時間」を大人が表す言葉を正確に使い分け、「時刻と時間」の違いをお子さんにも意識させましょう。

生活の中で「時刻と時間」を意識する

親子で一緒に「時刻と時間」を共有して生活する方法もおすすめです。

- 「今、何時何分?」と一緒に時計を見る習慣をつける

- 「出かけるまでにあと何分あるか数えてみよう」と声をかける

- 料理中に「このカレーを煮込むのに20分間。今4時だから、できあがりは何時?」と一緒に考える

こうした親子で時間を共有するやりとりを通じて、お子さんは生活の中にある時刻と時間を実感できるようになります。

「小2の壁の乗り越え方は?学童や勉強がうまくいくか不安です(学び相談室)」

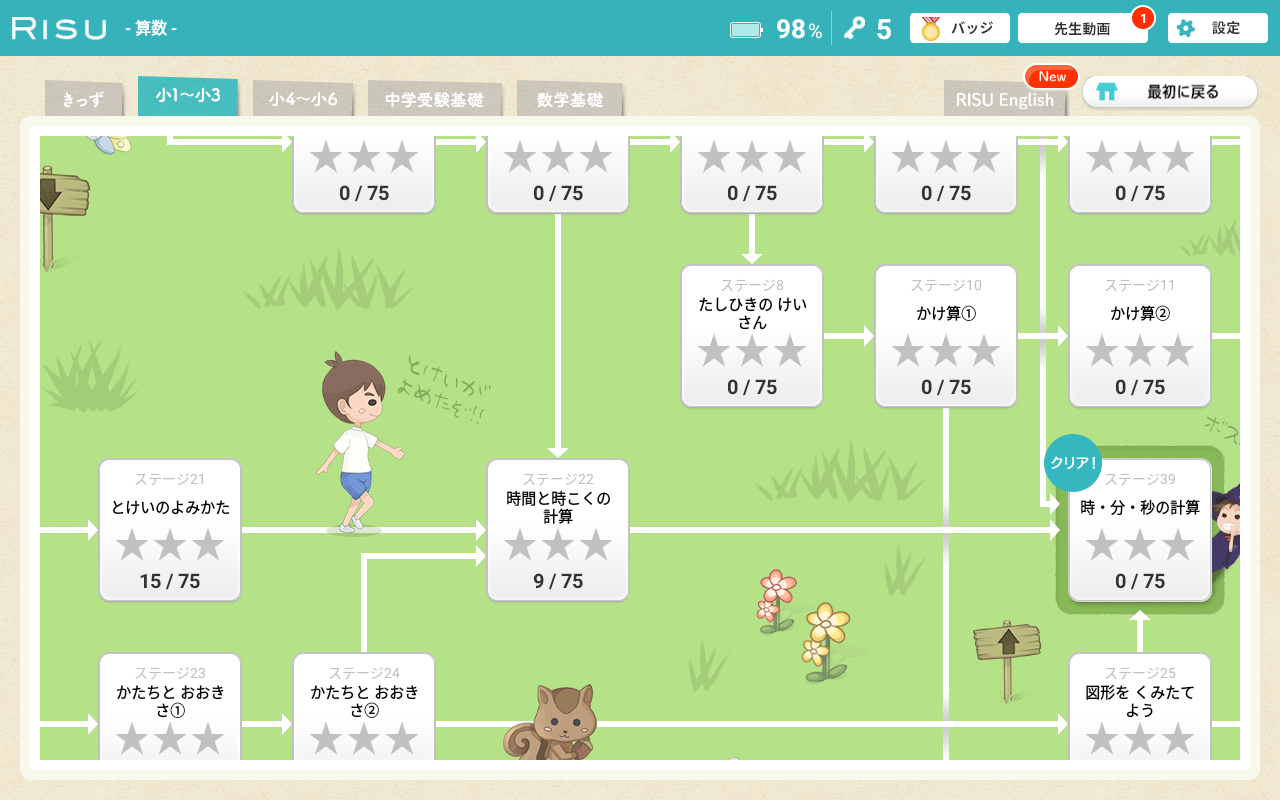

小学2年の算数対策なら「RISU算数」がおすすめ

算数の家庭学習なら、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

RISU算数には基礎から応用まで約10000問を収録。

小2のつまずきを克服し、算数がどんどん得意になるRISU算数の特長をご紹介します。

1.「無学年制カリキュラム」で一人ひとりにマッチ

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

新しい学習は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的イメージで理解できるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

3:文章問題・図形問題が豊富

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

計算問題だけでく、段階的にしっかりと考えることで、算数の本質的な理解につなげることができます。

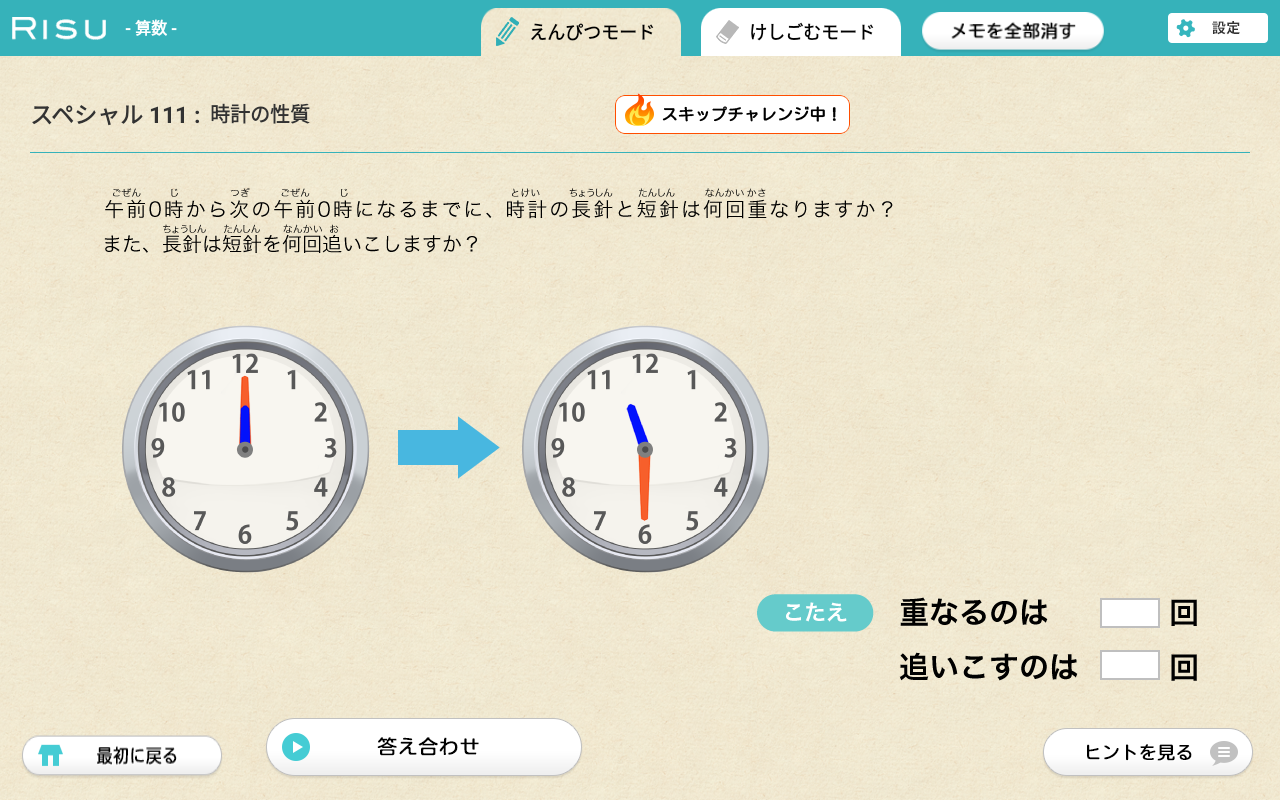

4:「スペシャル問題」で思考力を鍛える

算数オリンピックや中学入試なども「スペシャル問題」として多数収録。

スペシャル問題は通常問題を解き進めるとゲットできる「鍵」を集めることで挑戦できるハイレベルな問題。

「もっと難しい問題を解きたい!」という好奇心旺盛なお子さんはぜひ挑戦してみてください。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールといった、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心して子どもの学習を見守ることができます。

まとめ

「時刻と時間」の学習は小2以降回数は少ないです。

しかし小3では「秒」が加わり、時間の計算に複雑さが増します。

小4以降は時間を小数や分数で表す場面が登場し、速さや時間を求める単元では当たり前のように時間が分数で表されていきます。

とくに中学受験を考えているお子さんは、早めの対策が必要です。

ぜひ本記事の内容を参考に、「時刻と時間」の内容を完璧に理解していきましょう。

RISU算数を活用した中学受験のリアルな体験談はこちらの記事でご紹介しています。

RISU算数の機能をうまく活用して志望校合格を果たしたエピソードを参考にしてくださいね。

RISU算数を中学受験に徹底活用!入塾準備から志望校合格までリアルな体験談をご紹介

またRISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!