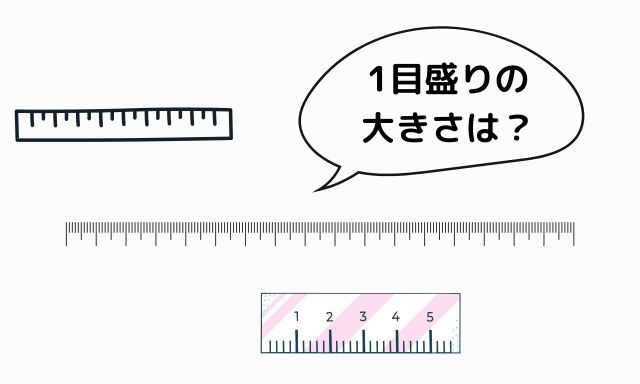

・1目盛りがいくつを指すか確認する

・単位を確認する

目盛りを読むための基本は、1目盛りがいくつかを把握することです。

目盛りが苦手なお子さんは「1目盛り=1」と思い込んでしまっていることが多いです。

また、目盛りは「単位」とも密接につながり、長さや量、角度、グラフの読み取りなど

算数全般に関わってくる学習です。

そのため目盛りの学習につまずくことで、次第に算数全般が苦手になってしまうケースは珍しくありません。

本記事では小2算数で学習する「目盛り」について詳しく解説していますので、家庭学習の参考になさってください。

目次

目盛りの読み方につまずく原因

6年間でさまざまな単元を学習する算数ですが、算数でつまずく原因は次の3つにまとめられます。

- 位

- 目盛り(めもり)

- 図形

ここでは目盛りの読み取りにつまずく原因について解説します。

「算数の「位」の教え方は?【家庭でわかりやすく教えるポイント】(学び相談室)」

「図形が苦手な子の特徴は?算数の図形問題が得意になる方法を教えてください(学び相談室)」

1目盛りがいくつを指すかわからない

目盛りの読み取りでつまずきやすい原因の一つが、「1目盛りがいくつを表しているかがわからない」ということです。

物差しや温度計、グラフの縦軸・横軸などには小さな目盛りが刻まれていますが、その「間隔の大きさ」が分からないと目盛りの数値を正確に読むことができません。

また、目盛りの1つ分の単位が「1」ではない場合もあります。

たとえば、0から10までを5等分してある場合、1目盛りは「2」を表し、数直線の区切りを「何等分しているのか」に着目する必要があります。

目盛りの読み取りにつまずくお子さんは「線がある=1ずつ」と思い込んだり、「丸暗記」や「数字をそのまま読む」だけで解こうとしたりするため、正しく読み取れない傾向があります。

また、1目盛りの大きさがわかっても、「1目盛りがいくつずつ増えているか」を数えたり、掛け算したりして値を求める過程が複雑だと感じるお子さんもいます。

単位換算ができない

もう一つの大きなつまずきの原因は、単位換算がスムーズにできないことです。

算数では、長さ(cmとmm)、重さ(kgとg)、容積(LとmL)など、異なる単位を行き来しながら数値を読み取る場面が多くあります。

「1cmの中には1mmが10個ある」ということを理解していないと、物差しの細かい目盛りを正しく読めません。

同じように、1L=1000mLの関係を曖昧にしていると、量りやメスシリンダーの数値を誤ってしまいます。

単位の仕組みを整理できていないお子さんは、数字と単位を結び付けられず、目盛りの読み方でもミスをしやすくなります。

目盛りの学習でつまずく影響とは?

あまり注目されない目盛りの学習ですが、実は目盛りを読み取る力はさまざまな学習に大きく影響します。

ここでは目盛りの読み取る力が不十分な場合に起こる問題を解説していきます。

算数全体の学習でつまずきやすくなる

目盛りの読み取りにつまずくことは、一見すると小さなミスに思えるかもしれません。

しかし、実際には算数全体の理解に大きく影響します。

算数では、数直線やグラフ、長さや角度など、多くの場面で「目盛りを正確に読む力」が必要になります。

分数や小数の学習では、数の大きさを直感的にとらえるために数直線を使って学習します。

1目盛りの値が理解できないと、分数や小数の大小比較や計算結果の確認検証が難しくなり、苦手が増えてしまいます。

またグラフや資料を多く扱う理科や社会の学習にも影響が及びます。

「小4の「算数の壁」をクリアできるか不安。小4で算数が苦手にならないための対策はありますか?(学び相談室)」

文章題の読み間違いやケアレスミスが増える

目盛りの理解不足は、文章題にも影響します。

たとえば、「温度が〇℃上がりました」「500mLのペットボトルにあとどれくらい入るか」といった場面では、単位と目盛りを正しく対応させなければ正しい答えにたどり着けません。

ところが、1目盛りの大きさを勘違いしたり、単位換算を誤ったりすると、計算は合っていても答えを間違ってしまうケースが増えます。

読み間違いやケアレスミスによる失点が重なると、お子さんは「自分は算数が苦手なんだ」と感じ自信を失ってしまいます。

算数だけでなく、実験や料理での計量、時計の読み取りなどでも苦手意識を持つようになる可能性があります。

「分数が理解できない原因は?つまずくポイントと対策を詳しく知りたい(学び相談室)」

家庭でできる「目盛り」の教え方6つのポイント

ここからは家庭ででもできる目盛りの教え方を紹介します。

①1目盛りの大きさを確認する

1目盛りの大きさを確認するのは、目盛りを読む基本です。

ポイントは、「1目盛りは1である」と思わず、計算して確認できるようにすることです。

1目盛りの大きさの求め方は次のとおりです。

1 どこからどこまでの目盛りかを確認する

例:0から10

2 目盛りの本数を数える

例:0と10の間に小さい目盛りが5本 → 間は5等分されている

- 数字と数字の間に入っている細かい線(目盛り)を数える

- 線の数ではなく「区切られた間の数」を数える

3 間の数で割る

例:10÷5=2 1目盛りの大きさは2

以上のように、「1目盛りは1」といった暗記に頼らず、目盛りの大きさの求め方を理解することが大切です。

②0(基準点)から数える習慣をつける

目盛りには0が必ずあるので、0がどこにあるかを見る習慣をつけましょう。

長さ、角度などを計測するときも、スタートの位置を0の目盛りに当てることが大切です。

まずは、「0からいくつ?」を読み取れるようにします。

※0がスタートの位置にない問題には要注意

「身長が134.3㎝から141.7㎝になりました。差はいくつですか?」「午前8時10分から午前10時45分は何時間何分ですか?」といった問題には注意が必要です。

計算で答えを求める問題ですが、「0から数える」という意識が強すぎるとつまずきやすくなります。

基準となる目盛りは0ではない場合があること、問題に応じて基準点を見つけることも教えていきましょう。

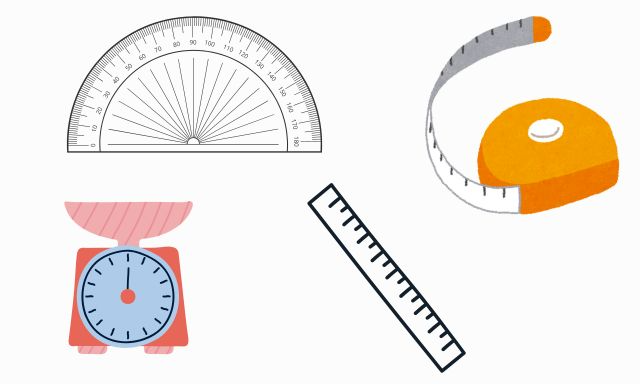

③単位を確認する

目盛りを正確に理解するには単位の理解が不可欠です。

小学校では、㎜、㎝、m、kmといった長さの単位を学習します。

目盛りを理解するために、それぞれの単位の関係性を確認しましょう。

1㎝=10㎜、1m=100㎝などの関係性を理解しておくと、物差しやメジャーにある目盛りがわかりやすくなります。

1㎝、1mの正確な長さもわかるので、単位の大きさや関係性をしっかりと確認しましょう。

「小学生の単位変換を得意にす5つのポイント【長さ・重さ・量・面積など】について知りたい(学び相談室)」

④実際にはかってみる

基本的な目盛りの知識を教えたら、実践的に目盛りに触れてみましょう。

大きさや重さを体感することは、イメージ力を高め、文章題を読み取る力につながります。

家庭にある身近な道具で実際に測ってみると、お子さんはもっと目盛りに注目するようになります。

家庭にある身近な道具としては、定規・物差し・メジャー、分度器、温度計、キッチンタイマー、時計、キッチンスケールなどがあります。

好きなキャラクターのぬいぐるみや育てている植物、ソファの幅や冷蔵庫の高さなど、物差しやメジャーを使って長さを測るチャンスは意外にも多くあります。

お子さんの興味関心に合わせて実際に測ると体験を積み重ねていきましょう。

⑤目盛りを使ったゲームで遊ぶ

身近な道具で測るのが難しい場合は、ゲーム形式で目盛りに親しむ方法があります。

ここでは2つのゲームを紹介します。

目盛りビンゴ

【用意するもの】

- ビンゴカード(マスに「2cm」「6cm」「8cm」などランダムに書く)

- 定規

- 物差し

【やり方】

- 親御さんが「○cmを探せ」と指示

- 子どもは定規でその長さであろうものを測り、合っていたら該当マスに〇をつける

※「誤差2㎜までOK」としてもよい - 一列揃ったら「ビンゴ!」

最初は30㎝物差しで測れる長さに限定し、簡単に測れるようにしましょう。

慣れてきたら30㎝以上の長さを取り入れたり(足し算や掛け算の復習にもなる)、小数を学習したら「3.7㎝」といった数字を取り入れるなどして、難易度を高めていきます。

「ものを測る→目盛りを読む」の流れが自然にできるだけでなく、総合的な算数力の向上も期待できます。

目盛りすごろく

【用意するもの】

- 目盛りが印刷された紙の「すごろくボード」

【やり方】

- サイコロを振り、出た数の目盛り分だけ進む

- マスによって「1㎝進む」「3mm戻る」などの指示を入れる

この目盛りすごろくのメリットは「1目盛りの大きさを変えられること」です。

たとえば、オーソドックスに1目盛り1㎜にしても良いですし、1目盛り0.2や1/3などの小数や分数にしても楽しめます。

数直線の1目盛りを理解するのに効果的です。

⑥間違いやすい目盛りを練習する

目盛りの読み方で間違いやすいのは、1目盛りが1や10ではない場合です。

問題によっては、1目盛りが5㎜刻みや2℃刻みのように、お子さんのケアレスミスを誘う問題もあります。

1目盛りの大きさが小数や分数の場合もあります。

中学・高校で学習する座標は1目盛りが0.1や0.2といった小数で表されることがほとんどです。

こうした間違いやすい目盛りの問題に対しても、1目盛りの大きさや単位を確認するといった基本的な対策で対応できるようにしましょう。

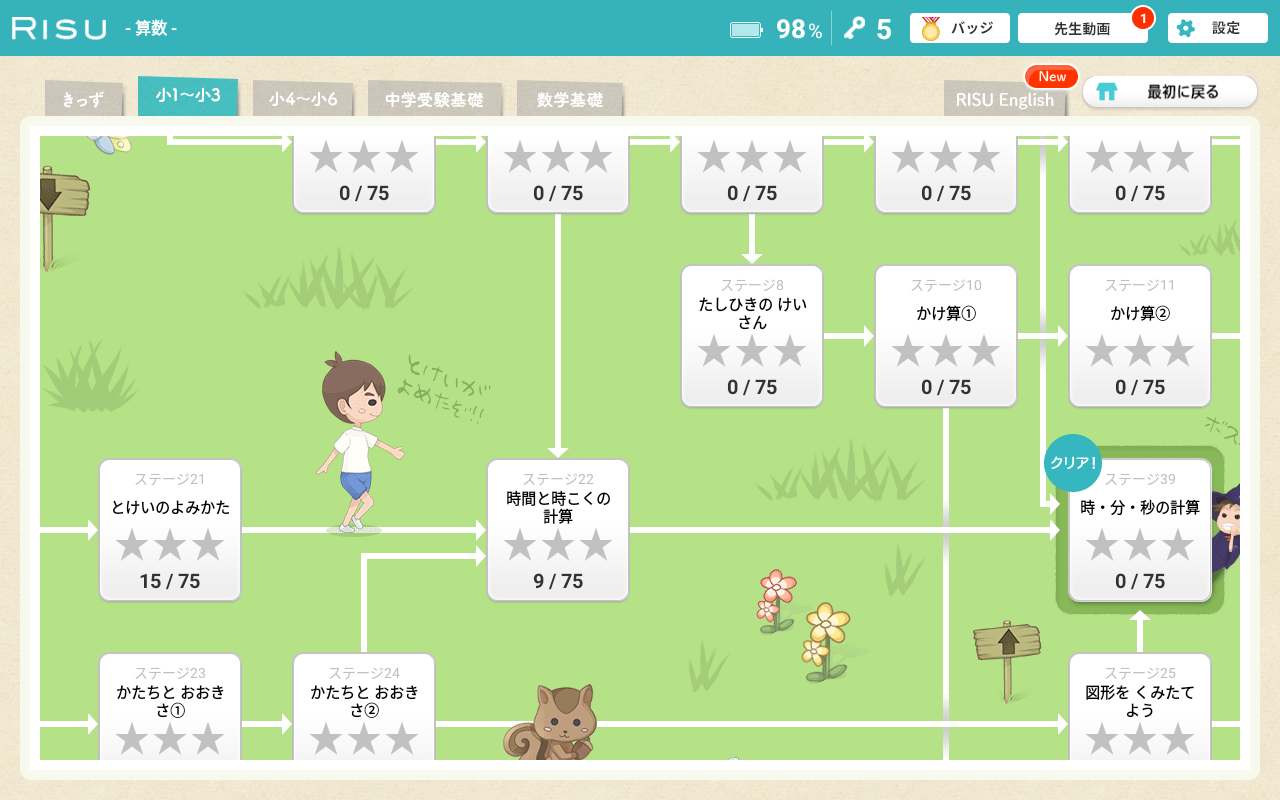

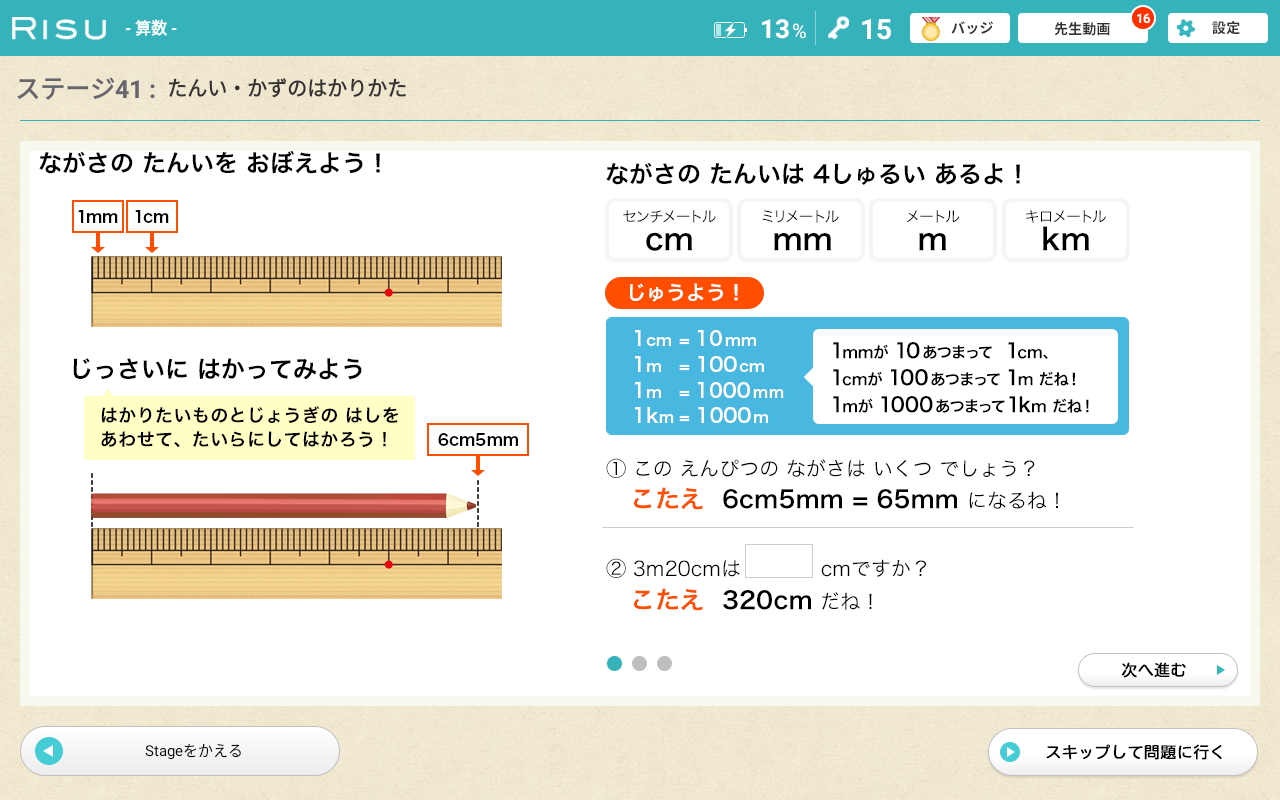

「RISU算数」ならタブレットで視覚的に目盛りがわかる!

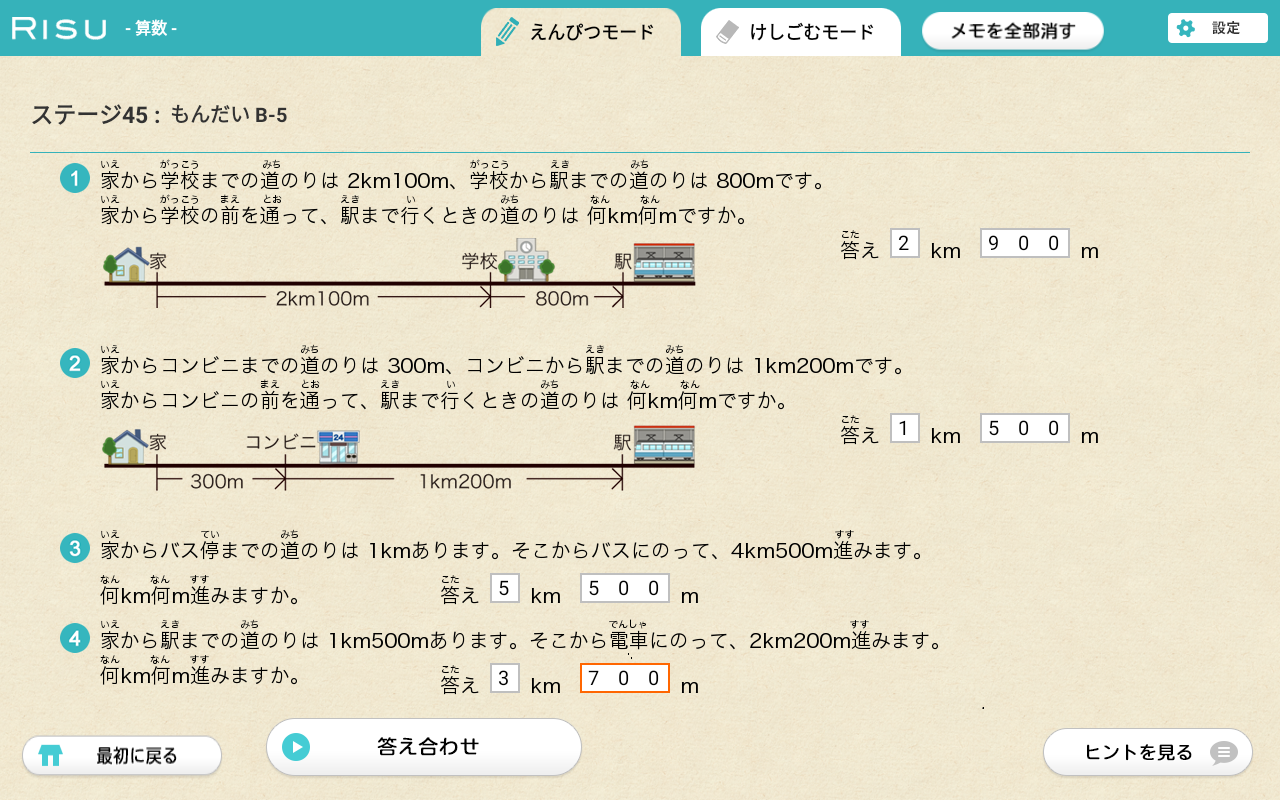

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、学校の勉強にも意欲的に取り組めるようになります。

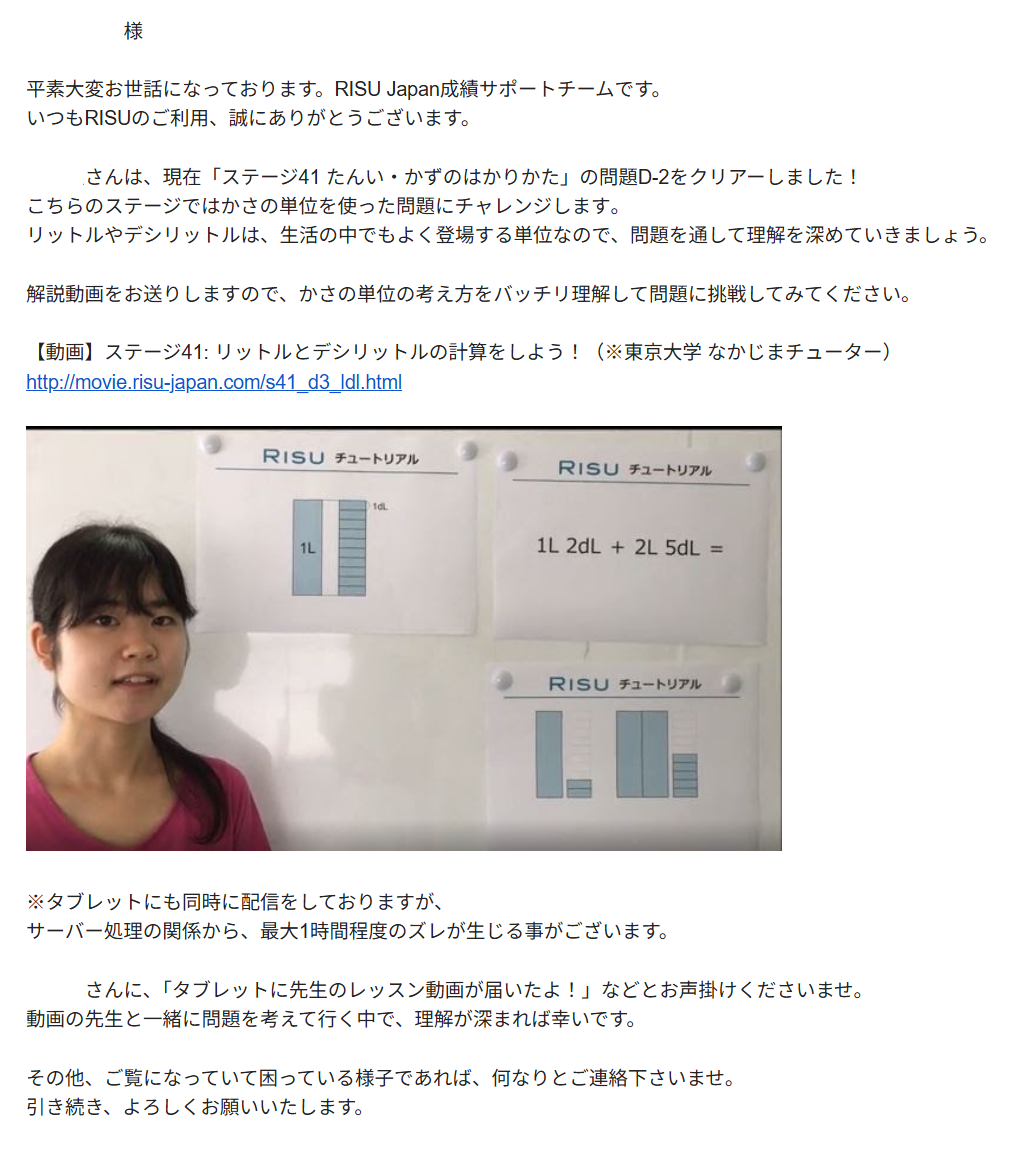

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

3.文章問題で応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

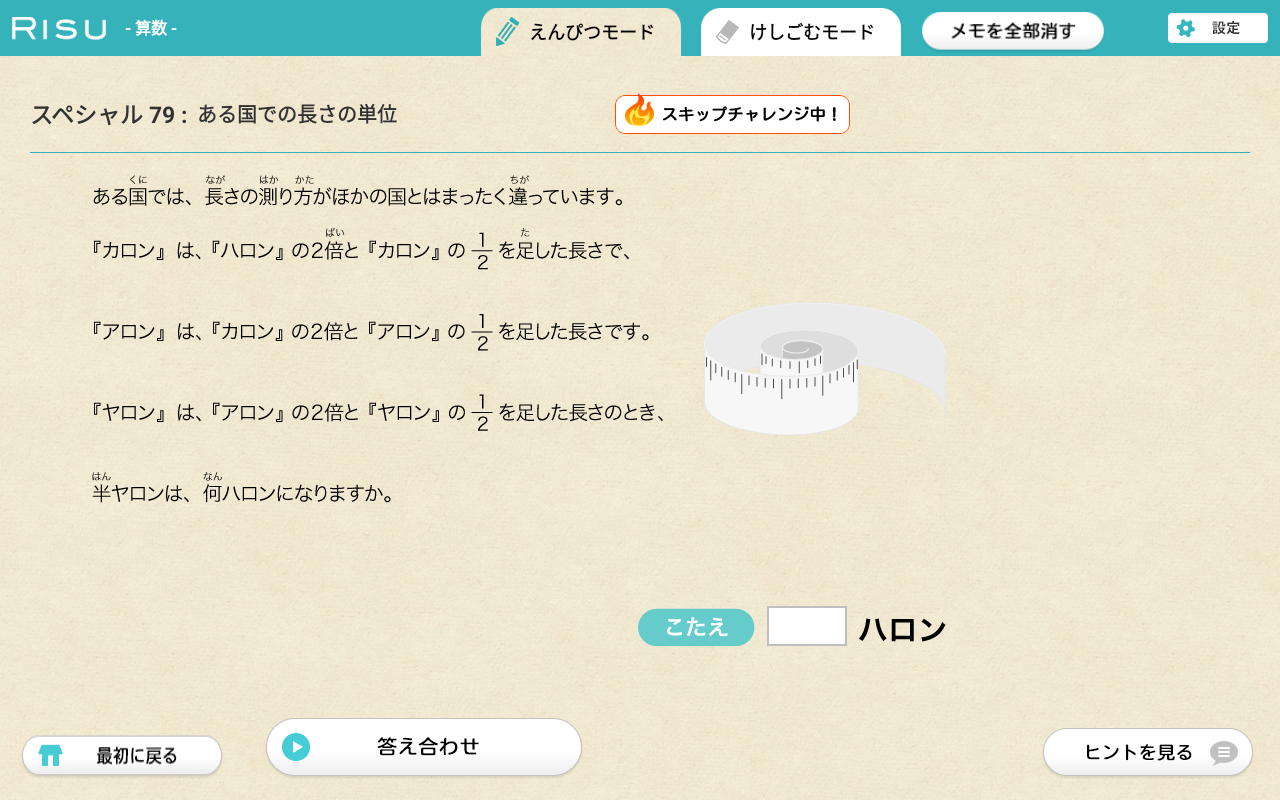

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

「目盛り」は算数学習の土台。苦手はすぐに克服を!

算数が苦手になる原因は、大きく次の3つに集約されます。

- 位(くらい)

- 目盛り(めもり)

- 図形

いずれも低学年から取り組む学習内容ですが、理解不足が積み重なることによって小4前後から一気に算数全般が苦手になってしまいます。

目盛りの読み取りは、とくに算数の重要な基礎力の一つ。

ぜひ本記事を参考に、早いうちに目盛りを正確に読み取り、算数全般の理解を深めてほしいと思います。

RISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験をご検討の方はぜひこちらもお読みください。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

お子さんの勉強の参考に、ぜひ一度のぞいてみてくださいね。