例えば、「自習している最中に、解答をチラッと見る」程度のカンニングであれば、誰しも一度は覚えがあるのではないでしょうか。

しかし、もしテストや受験の場でカンニングをすれば、不正行為とみなされ、テスト結果を無効にされてしまいます。 それまでの努力が水の泡になる事態を防ぐためにも、「なぜカンニングをしてはいけないのか」を、早いうちから理解させる必要があります。

本記事では、子どもがカンニングをしてしまう5つの理由と、カンニングを防ぐ3つの方法をお伝えいたします。

子どもがカンニングをしてしまう理由5つ

試験の最中に、隠し持ったメモや他の人の答案を見るなどして答案を作る「カンニング」。

カンニングはれっきとした不正行為です。

しかしながら、善悪の区別がしっかりしていない小さな子どもの中には、「なぜいけないのか」を理解しないままカンニングをしている子どもも少なくありません。

まずは、子どもがカンニングをしてしまう理由を5つ紹介します。

理由①悪い点数をとって親を悲しませたくない

一つ目は、「親の期待を裏切りたくない」「親を悲しませたくない」という気持ちから、カンニングをしてでも良い点数を取ろうとしてしまうケースです。

カンニングというと、「勉強の苦手な子がすること」というイメージをお持ちかもしれませんね。

しかし実は、成績優秀な子どもが「期待に応えなければいけない」というプレッシャーからカンニングに走ってしまう、というケースも少なくないのです。

こうしたケースは、教育熱心なご家庭で起こりやすいと言えるでしょう。

子どもが良い点数を取れば喜び、悪い点数を取れば悲しむ。親としては当たり前の反応をとっているつもりでも、子どもにとっては、そんな反応がプレッシャーになっているかもしれません。

成績優秀な子どもは、親を悲しませたり怒らせることを極端に恐れる傾向があります。

子どもに過度なプレッシャーを与えないよう、もし悪い点数を取ってきても、極端に落胆したり怒ったりせず、いつも通りに接することが大切です。

理由②先生に怒られたくない

「先生に怒られたくない」という気持ちから、カンニングを行ってしまう子どももいます。

塾に通っている子どもの場合、「学校のテストでいい成績を取らないと、塾の講師に怒られる」と考えて、学校のテストでカンニングをしてしまうのです。

こうしたケースは、親に原因があるわけではありませんから、どう対応すれば良いのか分からないという方も多いでしょう。

塾講師の反応を気にして、子どもが学校でカンニングをしてしまうことが続くようであれば、一度、塾と話し合う必要があります。

成績が上がらないからと言って、頭ごなしに怒っても根本的な解決にはなりません。

「怒られたくない」一心でのカンニングが常習化する前に、塾での指導方法を見直してもらいましょう。

理由③塾の組分けテストでクラス落ちしたくない

集団塾の多くは、子どもの学力に合わせた指導を行うために、定期的に組分けテストを行い、成績ごとにクラスを分けて授業を行っています。

この組分けテストの際に、「クラス落ちしたくない」という気持ちからカンニングをする子どもは少なくありません。

負けず嫌いな子どもにとって、クラスが下がるということはプライドが許さないのでしょう。

しかしながら、カンニングをしてクラスを保ったとしても、そのせいで重大なつまずきを見逃したり、授業についていけなくなってしまっては元も子もありません。

「カンニングをするくらいであれば、下のクラスで丁寧な指導を受け、着実につまずきを克服した方が自分のためになる」ということを伝えましょう。

塾の組分けテストは、テストの点数次第でその先数ヶ月間のクラスが決まる、非常にシビアな仕組みです。

クラス落ちをして悔しい思いをすることもあるかもしれませんが、その悔しさを次に生かす前向きな気持ちが何より大切なのです。

理由④良い点数をとって褒められたい

子どもがカンニングを行う背景にあるのは、「親の期待を裏切りたくない」「先生に怒られたくない」といったマイナスな理由だけではありません。

「良い点数を取って褒められたい」という理由で、カンニングをしてしまう子どももいます。

きっと、以前にテストで良い点数をとった際に、おうちの方や周りの大人からたくさん褒められたのでしょう。

「また良い点数をとれば褒めてもらえる」と考えて、カンニングをしてしまうのです。

しかし、テストの本来の目的は「理解度の確認」です。

ただ良い点数をとることではなく、わからないところやつまずいているところを明らかにして、次に繋げることが何より大切なのです。

褒められたくてカンニングをしてしまう子どもに対しては、「カンニングをして高得点をとっても、自分のためにならない」ということを、よく言い聞かせる必要があります。

理由⑤再テストを受けたくない

学校や塾によっては、テストの点数が一定ラインに達さなかった場合に、再テストを行うことがあります。

再テストは、放課後など授業外の時間で行われることが多く、自分の時間を奪われることになります。

また、一度勉強した範囲をもう一度見直して対策しなければなりませんから、子どもにとっては気が進まないでしょう。それが苦手教科であれば尚更です。

こうした背景から、子どもは再テストを回避しようとカンニングをしてしまうのです。

しかし、再テストは自分のつまずきを把握し、解消して次に進むために行われるもの。

その場しのぎのカンニングで再テストを回避しても、つまずきを見過ごしたまま次の単元に進むことになるだけです。

「何がわかっていないかわからない」状態で学習を進めても、後で困ることになるのは自分なのです。

再テストを避けようとカンニングをしてしまう子どもには、再テストを行う意義を改めて説明すると良いでしょう。

子どもをカンニングに走らせる親のNG行動

おうちの方のちょっとした言動や行動がもとで、子どもがカンニングをしているケースもあります。

ここからは、子どもをカンニングに走らせてしまう、親のNG行動について解説します。

①テストの点数だけを見て評価する

子どもが学校や塾からテストを持ち帰ってきた時、点数だけを見て子どもを褒めたり叱ったりしていませんか?

確かに、テストの点数は子どもの学習状況を量る一つの指標です。

しかしながら、おうちの方がいつも点数ばかり気にしていると、子どもに「テストは点数が全て」という誤った先入観を植え付けてしまいます。

本記事で解説してきた通り、テストの本来の目的は「高得点をとること」ではなく「理解度の確認」です。

ここを履き違えてしまった子どもが、「高得点さえとれればよい」と勘違いを起こして、カンニングをしてしまうのです。

親の態度がもとでカンニングに走ってしまうのは、そうでもしないと高得点をとることができない、勉強が苦手な子どもだけではありません。

点数だけを見て褒める行為は、勉強が得意で、いつも高得点をとっている子どもに対しても悪影響を及ぼします。

テストで高得点をとるためには、日々の地道な努力が必要不可欠です。

そうした努力の過程を評価せず、結果だけを見て「すごいね!」と褒められると、子どもは「こんなに頑張ったのに、親は点数にしか興味がないんだ」と感じてしまうでしょう。

そのうちに、「頑張っても仕方ない」と考え、ただ得点を取るためにカンニングをするようになるかもしれません。

努力の過程を評価し、子どものモチベーションを高めてあげることが大切です。

②テストの点数に関してプレッシャーを与える

テスト中にカンニングをしてしまう子どもの多くは、「常に良い点数を取らなければならない」というプレッシャーを感じています。

特に、中学受験を考えているようなご家庭では、おうちの方が子どもの成績を気にするあまり、過度にプレッシャーをかけてしまっているケースがたびたび見られます。

たとえば、「次のテストでは絶対に◯点以上取らなくちゃダメよ!」と目標点数だけを掲げてプレッシャーを与えたり、点数が悪かった時に「どうしてこんな点数を取るの!」と頭ごなしに叱ったりすることは、望ましくありません。

おうちの方のこうした態度が子どもを萎縮させ、焦る気持ちからカンニングへと走らせるからです。

繰り返しになりますが、本当に点数を獲得しなければいけないのは受験本番であって、それまでのテストは理解の抜け漏れ、ミスやつまずきの傾向を確認することが目的です。

点数がふるわなかった時に、間違えた問題をしっかり復習して、受験本番で同じ間違いを繰り返さないようにすることが重要なのです。

「常に高得点を取らなくては」という思い込みからカンニングをして、正確な学力が分からなくなってしまっては、テストの意味がありませんから、注意しましょう。

③「勉強=大変」というイメージを植え付ける

遊びたい盛りの子どもたちにとって、コツコツ机に向かって勉強するのはなかなか気が進まないものです。

多くの子どもが、「勉強=大変なこと、面倒なこと」というイメージを持っていることでしょう。

おうちの方自身も、子どもの頃には「勉強するより遊びたい!」と思った経験があるのではないでしょうか。

しかし、おうちの方が「今は苦労する時期だ」「我慢して勉強しなさい」など、勉強に関してネガティブな発言をすることは望ましくありません。

勉強に関するおうちの方のネガティブな発言は、子どもの勉強嫌いを助長します。

勉強の意味や楽しさを見出せない子どもは、「ただ点数を取ればいい」という考えに陥ってしまうでしょう。

例えば、「パパ・ママも勉強が嫌いだったけれど、勉強をすれば大人になってから楽しいことがたくさんあるよ」などと声をかけてあげられると良いですね。

勉強は楽しいこと、自分のためになることだと子どもに伝えるよう心がけましょう。

カンニングを防止するための3つのポイント

子どもがカンニングを行ってしまう主な理由について解説してきました。

「怒られたくない」「塾でクラス落ちしたくない」「褒められたい」など、子どもによって動機は様々です。

では、子どものカンニング行為を防ぐために、親はどんな対策をすればよいのでしょうか。

カンニングを防止するために気をつけたい3つのポイントをお伝えします。

①テストの点数が低くても感情的にならない

おうちの方にとって、子どもが学校や塾から持ち帰ってくるテストの点数は、わが子の学習状況を把握する重要な手がかりです。

良い点数をとってくれば一安心ですし、極端に点数が低いと「ちゃんと授業についていけているのかな?」と不安に思われるでしょう。

ここで大切なのが、「たとえ点数が低くても、感情的に子どもを叱らない」ということ。

テストの点数が低かったからと言って、そのことを叱っても子どもの成績は上がりません。

むしろ、親の反応をプレッシャーに感じて、テストで思うように結果が出せなくなったり、その教科自体に苦手意識を持ってしまいかねません。

さらには、「次は怒られたくない」という気持ちから、カンニングに走ってしまう危険性もあります。

子どもがテストで低い点数をとってきた時には、「どうしてできなかったのか」を一緒に考えましょう。

どんな問題を間違えてしまったのか?テスト対策は十分だったのか?克服するために何をすれば良いのか?

こうした内容を冷静に話し合い、反省して次につなげることが大切なのです。

②「カンニングをして良い点数を取っても、自分のためにならない」ことを伝える

学校や塾で行われるテストは、「良い点数をとること」ではなく「理解度を確認すること」が一番の目的です。

本当にその単元の内容を理解できているか、知識があやふやな箇所がないかを確認するために、テストを行うのですね。

もちろん、各単元をしっかりと理解して良い点数をとるに越したことはありませんが、テストの点数が低かったからと言って、悲観する必要はありません。

むしろ、「取り組むべき課題を明らかにすることができた」と前向きに捉えるべきなのです。

カンニングをして良い点数を取ろうとする子どもは、こうしたテストの本来の意味を理解できていないことがほとんどです。

「高得点さえ取れればそれでよい」と勘違いしてしまっているわけです。

しかしながら、カンニングをして良い点数をとっても、本来見つけられたはずのつまずきや苦手を見逃しているだけに過ぎません。

カンニングを防止するためには、「カンニングをして良い点数を取っても、自分のためにならない」ということを、子どもにしっかりと理解させることが非常に重要なのです。

③カンニングが間違った行為であることを理解させる

カンニングが子ども自身のためにならないのはもちろんのこと、そもそも、カンニングはれっきとした不正行為です。

子どもがカンニングをして良い点数をとってきても、親は全く嬉しくありません。

むしろ、「カンニングは親を悲しませる間違った行為だ」ということを子どもに理解してもらう必要があります。

常習的にカンニングをしてしまう子どもの多くは、過去に「良い点数をとって親に喜んでもらえた」という経験をしています。

そして、「また親に喜んでほしい」という気持ちから、カンニングに走ってしまうのです。

特に、まだ善悪の判断がしっかりしていない小さい子どもの場合、親を喜ばせたい一心で悪気なくカンニングをしているケースが多く見られます。

しかし、カンニングをして良い点数をとっても、親に喜んでもらえないとなれば、子どもも考えを改めてくれるでしょう。

カンニングは間違った行為であって、絶対にしてはいけないのだということを、子どもが理解するまで根気強く説明しましょう。

宿題の丸写しにも注意が必要!

宿題が終わらないからと友達のものを写したり、解答を片手に答えを丸写しすることも、一種のカンニングです。

監視員の目があるテストとは異なり、宿題の不正は誰にも見られていない状況でできるため、罪悪感なく答えを写しているケースが少なくありません。

「宿題を写すくらい…」と思われるかもしれませんが、こうした小さなことからカンニングの習慣がついていきますから、注意が必要です。

「わからなかったら答えを写す」ことが当たり前になり、いずれテストの場面でもカンニングをするようになってしまうかもしれません。

もし、お子さんが宿題を丸写ししている様子が見られたら、宿題は自分の頭を使って解くことが重要だと伝え、カンニングの習慣をやめさせましょう。

算数を得意にするなら「RISU算数」がおすすめ

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、

難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため学習習慣が自然に身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

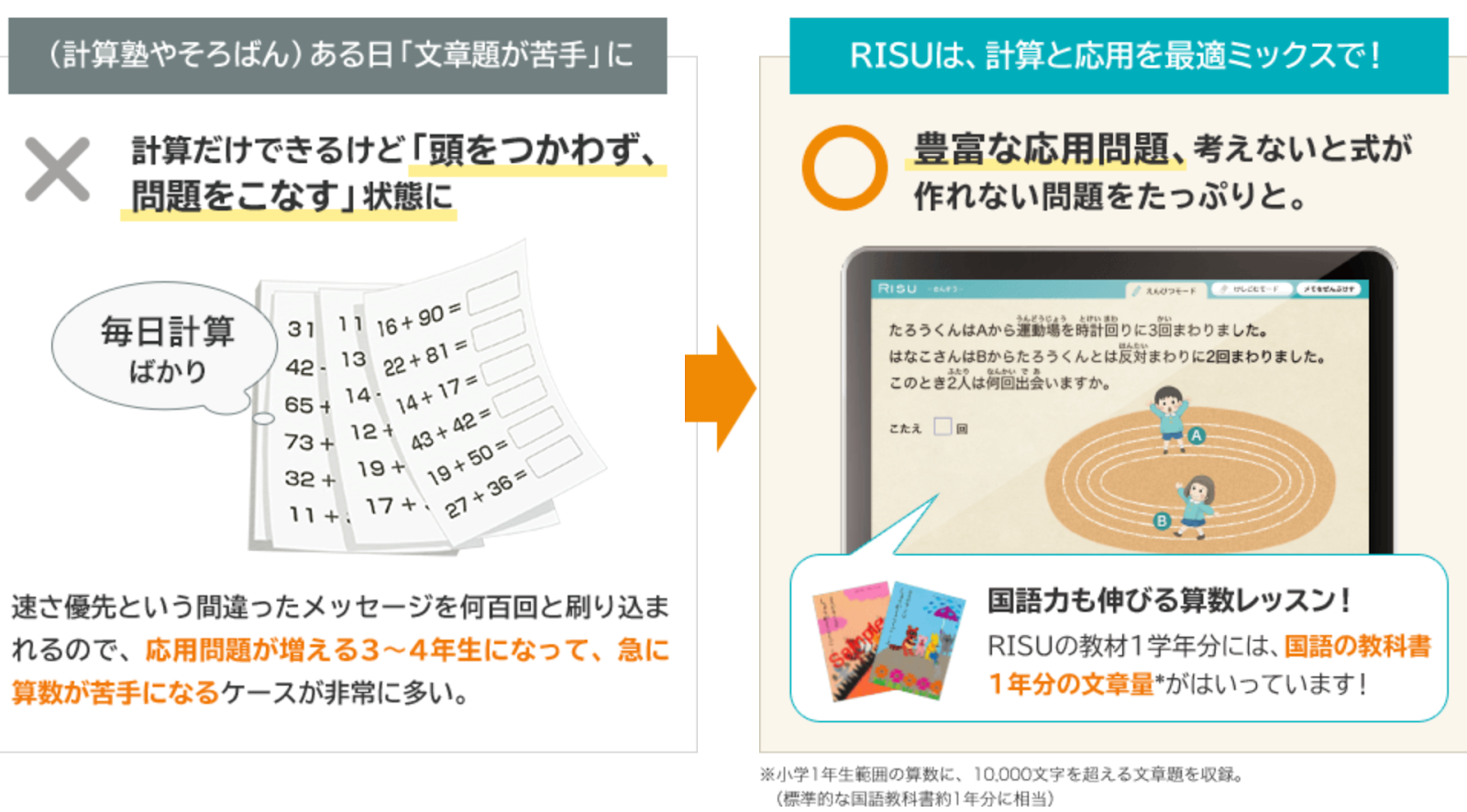

特長2:文章問題・図形問題で思考力が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

まとめ

本記事では、子どもがカンニングをしてしまう理由や、カンニングを防止する方法について徹底解説しました。

「親や先生に怒られたくない」「クラス落ちや再テストを回避したい」「良い点数を取って褒められたい」など、カンニングの動機は子どもによって様々です。

しかし、どのケースにおいても「テストの目的とは、理解度の確認である」という点を理解できていないことに、大元の原因があるように思われます。

子どもがカンニングをしてしまったら、しっかり注意するとともに、テストの意義について親子で確認しましょう。

学校や塾での小テスト程度であれば、カンニングをしても注意を受ける程度で済むかもしれません。

しかし、受験の場面でカンニングをすれば、その場で受験資格を失い、せっかくの努力も水の泡になってしまいます。

たった一度の不正で、それまでの努力が無駄になってしまうことのないよう、本記事を参考にお子さんと向き合ってあげてください。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!