計算ミスをなくす方法は、大きく3つに分けられます。

・理解力、基礎力の強化

・正確性、計算過程の工夫

・確認、見直しの工夫

この記事では、計算ミスの原因と対策方法、ご家庭でできることについてくわしく解説しています。

ぜひ最後までお読みいただき、お子さんの計算ミスをなくしていきましょう。

計算ミスが起こる7つの原因

計算ミスが起こる原因は主に7つあります。

「公文(くもん)式の算数はやらない方がいい?公文算数の本当のメリットとデメリットを詳しく知りたい(学び相談室)」

①計算ルールの理解不足

そもそも計算ルールや手順を理解していないケースは意外と多いです。

例えば、繰り上がり・繰り下がりの理解が曖昧だったり、分数の足し算で通分の意味がわからなかったりすると、正しい答えにたどり着けません。

この場合、計算ミスというより計算のやり方自体が分からない状態です。

お子さんが何度も同じ間違いをする場合、計算のやり方や手順の理解が不十分かもしれません。

②計算ミスをしやすいポイントを押さえていない

計算ミスしやすいポイントをお子さんが押さえていない場合があります。

例えば、足し算や引き算は位をそろえないと正しく計算できません。

小数の掛け算や割り算では小数点の位置を間違えやすいです。

計算ミスしやすいポイントを意識できないと、なんとなくいつも同じ計算ミスを繰り返してしまします。

「あまりのある割り算・割り算の筆算が苦手。割り算を克服する方法を教えてください(学び相談室)」

③計算を解く速さにこだわっている

計算スピードを意識しすぎると、正確性が失われミスが増えます。

子どもたちは計算を速く解きたがる理由は次のようなものでしょう。

・速く解けることがすごいと思っている

・宿題などの雑務から早く解放されたい(早く遊びたい)

・テスト時間内に計算するプレッシャー

早くやらなければと焦ると、注意不足から計算ミスが増えます。

「暗算が苦手な子の特徴とは?暗算が得意になるコツを知りたいです(学び相談室)」

④字が小さい&雑で読めない

字が小さすぎたり雑だったりすると、自分で書いた数字を読み間違えて計算ミスにつながります。

例えば「2」と「3」や「6」と「0」など、似た形の数字は乱雑な字だと見分けにくくなります。

また、桁がずれてしまい、繰り上がりや繰り下がりを間違えることも。

⑤途中計算を書いていない

途中計算を省略してしまうこともよくある計算ミスの原因です。

算数や計算に自信があるお子さんが陥りがちです。

暗算で解こうとして、頭の中だけで計算すると、数字を取り違えたり、計算過程を混同したりしやすくなります。

特に複雑な計算では、小さなミスが積み重なり、大きな間違いにつながることもあります。

⑥見直しや検算をしない

計算ミスを減らすためには、解いた後の見直しや検算が欠かせません。

しかし、解き終わった安心感や時間の余裕がないことで、見直しを省略してしまうことがあります。

見直しや検算の省略は、⑤途中計算を書いていないと同様に、算数に自信があるお子さんによく見られます。

見直しをしないと、うっかりした数字の書き間違いや簡単な計算ミスに気づけず、そのまま間違った答えを提出してしまうことになります。

また、正しい見直しのやり方や検算方法を知らないお子さんもいますので、具体的な見直し・検算のやり方を確認する必要があります。

⑦集中力がない

集中力が切れていると、注意力が散漫になり、計算ミスが増えます。

特に長時間の勉強やテスト終盤は、疲れや飽きから数字を見間違えたり、簡単な足し算を間違えたりすることが起こりやすくなります。

また、お子さんが体調不良や睡眠不足で、集中力を欠いていた場合も考えられます。

「子どもの集中が続かない原因は?集中力を高める方法を知りたい(学び相談室)」

計算ミスをなくす方法

ここからは、計算ミスをなくす方法を大きく3つのポイントに分けて紹介します。

①理解不足には復習

計算ミスをなくすためには、基本的な理解を深めることが最も重要です。

定期的に復習を行い、学習内容を確認していきます。

繰り上がり・繰り下がりや分数の計算など、お子さんが苦手な部分をピックアップして、問題を繰り返し解いていきましょう。

また、教科書やノートに書かれている例題をもう一度確認して基本を振り返ったり、理解を深めたりすることも復習のポイントです。

復習を通じて、計算の土台をしっかり固めましょう。

「小3の子どもへの分数の教え方を知りたい!家庭で簡単にできる方法はありますか?(学び相談室)」

②計算ミスのパターンを知る

どのようなミスが多いのか、計算ミスのパターンをお子さんが自覚することが重要です。

同じパターンの計算ミスをお子さんは繰り返していませんか?

お子さんがどの部分で間違えやすいかを把握することで、計算ミスを予防できます。

お子さんがよく計算ミスするパターンをリスト化し、その部分を意識して復習すると効果的です。

また、「読み飛ばしをする」「集中力がない」「焦りがち」など、計算ミスにつながるお子さんの特性にも気付かせ、注意して計算するようにアドバイスしていきましょう。

③速さより、丁寧さや正確性を心がける

最初は、速さにこだわるのではなく、丁寧に一つ一つ計算を進めることをお子さんに伝えます。

「正解しないと速く解けても意味がない」

「計算の速さは得点にならない」

ということを伝え、正確に解くことに集中させ、慣れてきたら少しずつ速さを意識するようにしましょう。

「はやく、せいかくに」ではなく、「せいかくに、はやく」の合言葉がおすすめです。

④広いスペースで計算をする

広いスペースで計算をすることで、ゆとりをもって数字や式を書け、間違いにも気付きやすくなります。

ノートの余白を使って筆算をするのではなく、マス目のある紙などを広々と使って計算するようにしましょう。

また、テスト・試験の場合も、計算スペースなどを使い、数字を大きく書いたり、途中計算を書いたりできるようにしましょう。

⑤途中計算を書く

途中計算をしっかり書くことで、自分がどこで間違えたかを後で確認できます。

また、計算の手順を一つ一つ書くと、計算の流れが整理され、ミスを防ぎやすくなります。

例えば分数の割り算では、割る数を逆数にして約分をする計算過程を書くようにします。

特に複雑な計算の場合は、途中計算を必ず書くようにしましょう。

⑥見直しや検算をする

計算を終えた後は、見直しや検算をして、途中計算や答えに間違いがないかをチェックしましょう。

「見直しをした」というお子さんでも、式と答えをただ眺めて見直しをしていることがほとんどです。

以下を参考に、具体的な計算の見直し方法を教えましょう。

【正しい見直し方法】

・式や答えを指で示して点検するように見直しをする

・もう一度解いて、途中計算や答えを比べる

・答えを見るだけではなく、途中計算の流れや数字を確認する

【正しい検算方法】

・足し算の答えを引き算で確認する

・掛け算の答えを割り算で確認する方法

・2つのパターンで計算して、答えを比較する

簡単な例を6×7で示します。

6×7=42ですが、6×2 + 6×5と答えが同じになるはずです。

6×2 + 6×5=12+30=42

いろいろな考え方で計算すると、答えの正確性を確かめるだけでなく、計算の理解も深まります。

見直しや検算を習慣化し、計算ミスを減らしていきましょう。

⑦答えを予想する

計算する前におおよその答えを予想することで、計算ミスを減らすことができます。

おおよその答えを考えることで、計算が進んだ際に「あれ?おかしいな」と気づきやすくなります。

大きな数字同士の足し算や掛け算では、結果が予想よりも大きすぎたり小さすぎたりすることがあります。

予想を立てておくと、最終的な答えが予想と大きく異なる場合に、計算ミスに早く気づけます。

「賢い子(小学生)の特徴は?頭のいい子の土日の過ごし方を教えて!(学び相談室)」

計算ミスをなくすためにご家庭でできること

ステップ1:計算ミスを叱らず、改善点を具体的に伝える

お子さんの計算ミスが続くと不安ですよね?

しかし100%ミスをしない人間はいません。

もしかしたら、お子さんは計算ミスの原因に気付いていないかもしれません。

原因がわかっていたとしても、どうしたらよいか改善点がわからないのかもしれません。

つい「何でできないの!」「気を付けなさい!」と言いたくなるかもしれませんが、ぐっとこらえ、まずは計算ミスをした原因をお子さんと一緒に探してみましょう。

お子さん自身の力で原因が見つからなければ、親御さんがteach(教える)することが大切です。

計算ミスをしない方法を具体的かつ簡潔に伝えましょう。

ステップ2:改善点をお子さんに気づかせる

teach(教える)する段階の次は、coach(気付かせる)する段階へ進みましょう。

お子さんが計算ミスをしたら、

「どこで間違ったのかな?」

「何に気をつければいいんだろう?」

とおうちの方はさりげなく問いかけます。

自分で原因を探ったり、次にミスしない方法に気付くことで、自律的な学びにつながります。

ついおうちの方は小言を言いたくなってしまうことがあるでしょう。

しかしお子さん自身の自立的な学びを後押しするには、じっくりと待つことも大切です。

お子さんの頑張りや成功を認めていく

計算ミスをなくすことは、お子さんの成長過程の一つです。

見直しの形跡があったら褒めましょう。

計算過程を書いていたら褒めましょう。

計算ミスをなくすお子さんの努力を認めていく親御さんの姿勢が大切です。

たとえ計算ミスをしても、お子さん自らミスを分析し、対策を考えていればOKです。

ミスが多かった計算をクリアできたときも、褒めることを忘れずに。

小さな成功体験の積み重ねがお子さんの成長につながっていきます。

「小3の壁とは?原因・問題点・対処方法、小4の壁との違いを教えてください(学び相談室)」

「RISU算数」なら計算問題から文章題まで10000問以上収録

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数」がぴったりです。

RISU算数の収録問題は約10000問。

スモールステップで学べるので、基礎から応用(中学受験・算数オリンピック)まで幅広い算数の学習に対応できます。

算数が得意になるRISU算数の特徴3つをご紹介します。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにベストマッチ

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野では学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

紙のテキストのように何学年分も用意する必要はありません。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がされるため、難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということがありません。

特長2:分かりやすい解説動画

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

RISU算数には他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

仕事や家事育児に毎日忙しい親御さんも、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

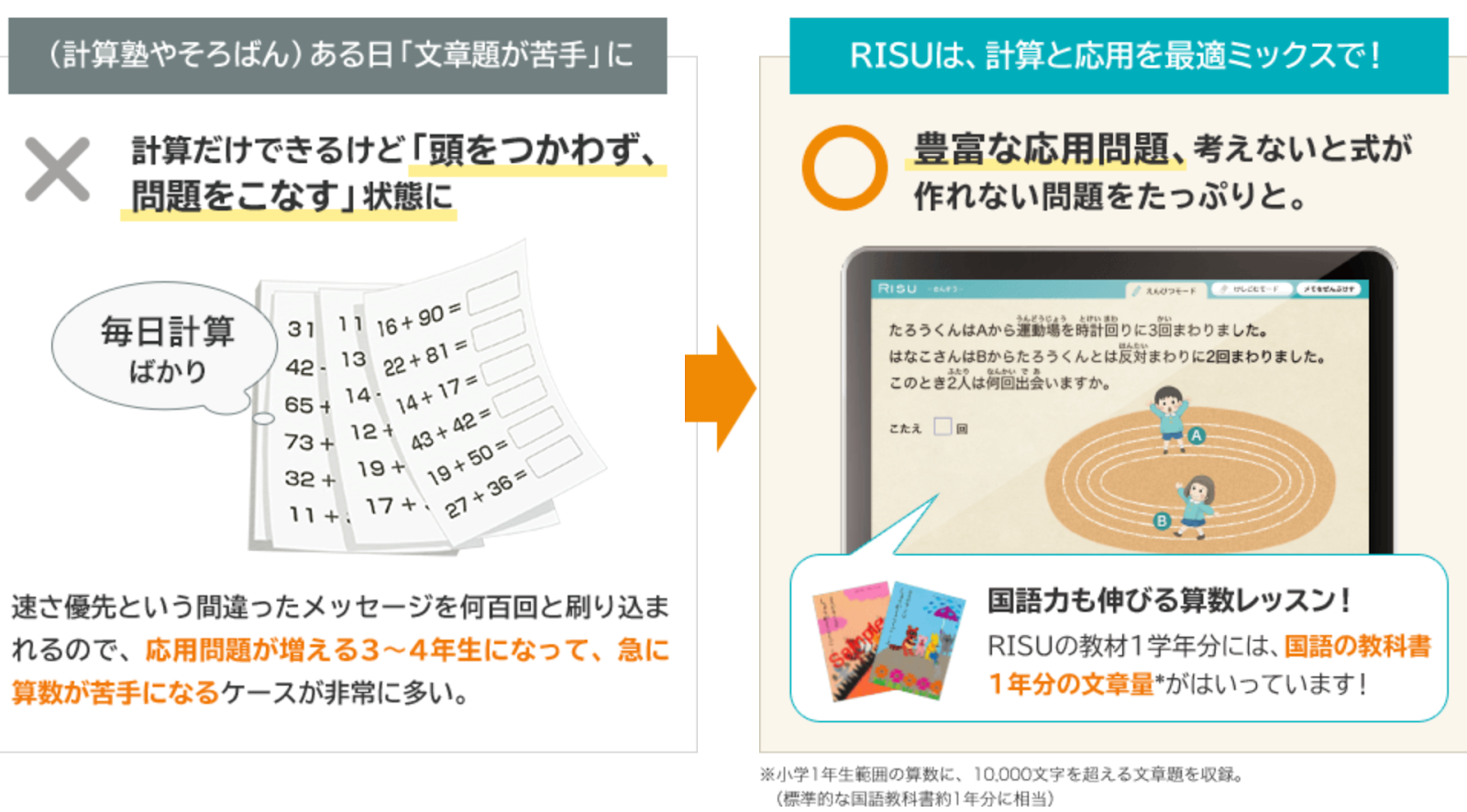

特長3:思考力が身に付く

RISU算数には、文章題や図形問題が豊富に収録されており、さらに中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手だったり、論理的に考えるのをだったりするケースは多いです。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

まとめ

計算ミスをなくすには、ただ問題をたくさん解けば克服できるわけではありません。

計算ミスの原因を明確にし、ミスをなくす方法をお子さんが知ることが大切です。

お子さん自身に気付かせるすること(coach)を目指し、お子さん自身の力で計算ミスを減らしていけるよう見守っていきましょう。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!