小学生のお子さんの保護者の方には、算数検定に興味をお持ちの方も多いと思います。

そこで本記事では、単なる級位の取得だけではない、子供のやる気を大きく伸ばす5つのメリットをご紹介します

実際に、受検して合格したお子様や保護者の方のコメントもご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

算数検定とは

正式名称は、「実用数学技能検定」。

公益財団法人 日本数学検定協会(文部科学省後援)が実施しています。

算数・数学の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定です。

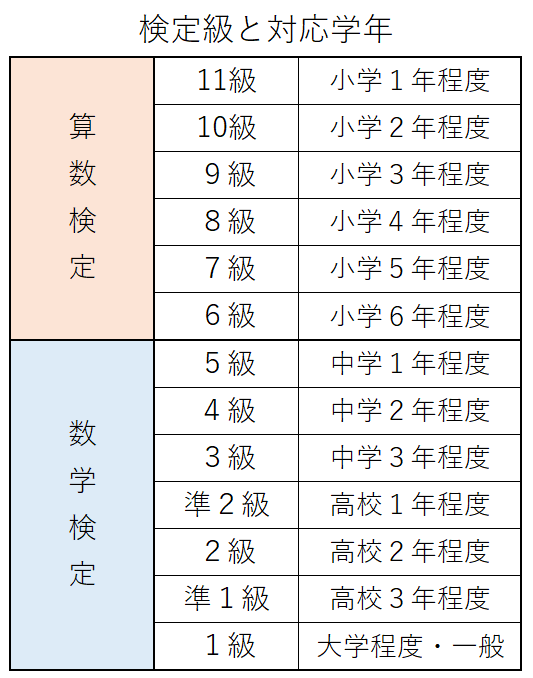

級と該当学年・レベル

11級~1級まであり、11級(小1程度)~6級(小6程度)を算数検定、5級(中1程度)~1級(大学程度・一般)を数学検定といいます。

各学年と出題範囲は下記の表のとおりです。

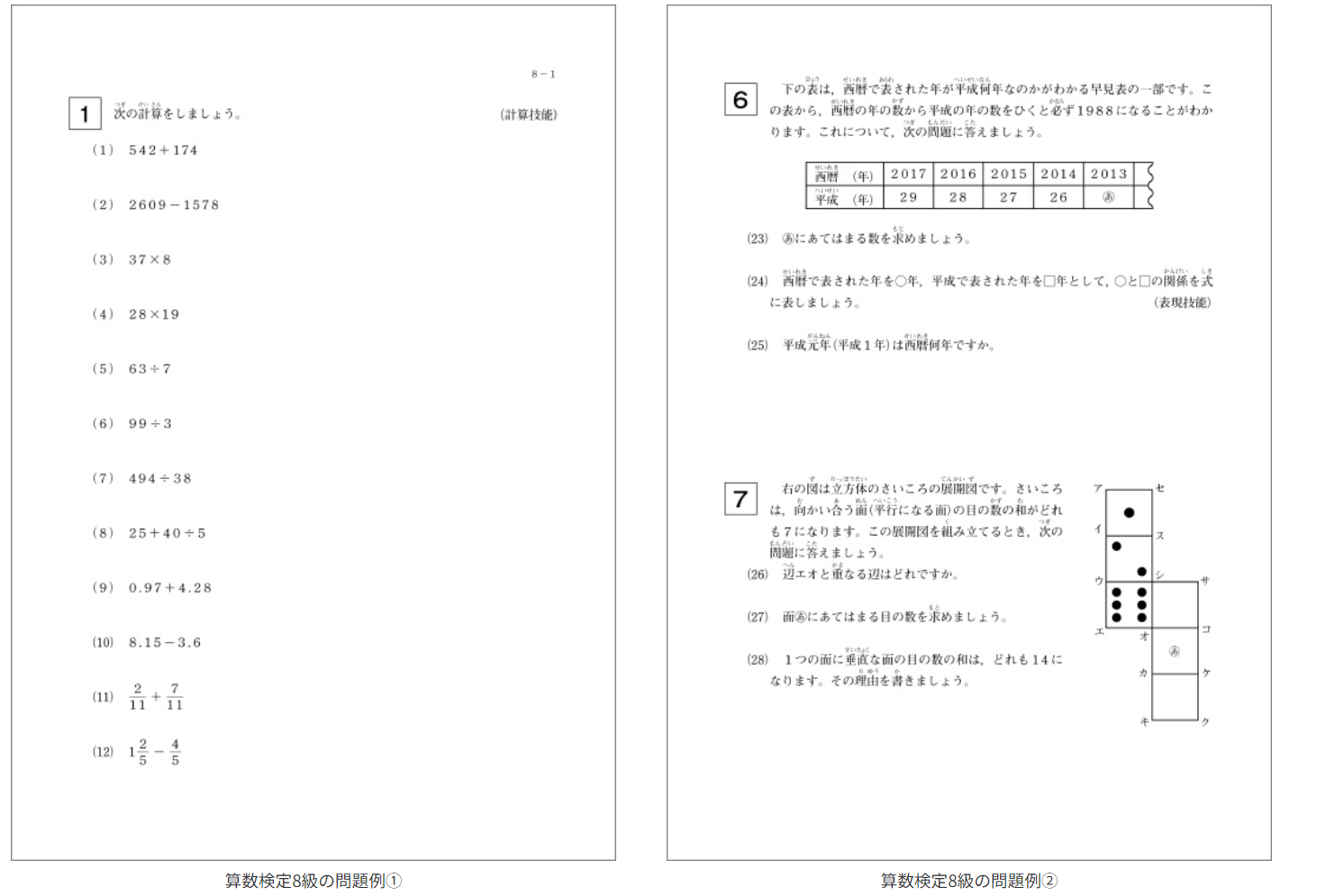

問題は「記述式」

問題は記述式で出題されます。

採点の際には、部分点も得点となる場合があります。

記述式は、ペーパーテストで、「思考力」「判断力」「表現力」などの能力が育っているかを評価するために主として使われています。

全国学力・学習状況調査(文部科学省、平成19年度から実施)では問題形式を、選択式、短答式、記述式の3つに分類し整理しています。

当協会では、上記の短答式と記述式を合わせて「記述式」と捉えています。そして、記述式の問題を、論理読解力を問う問題と論理構成力を問う問題に分け、後者の論理構成力を問う問題をとくに論述式の問題として出題しています。

引用元:算数検定 数学検定「記述式について」より

算数検定のメリット

算数検定を受検することのメリットは5つあります。それぞれについて解説していきます。

メリット①:具体的な目標でモチベーションがアップ

剣道や柔道、習字やそろばんなど、進み具合にあわせて級や段がもらえるものは、自分が階段を登って成長できていることを強く実感できます。

一方で、学校の勉強は1年生になったら足し算、二年生になったら掛け算といったように、新しい単元に進むだけ。

学校の授業だけでは、何かの目標に向かって自主的に取り組む体験はなかなかできません。

しかし算数検定では「〇級合格」と具体的な目標を決めることで、「合格目指して頑張ろう」という気持ちをお子さんは持つことができます。

この級に受かったので次回は更に上の級、会場で上の級を受ける子を見て、自分も受けたいと次の目標ができることで、日々の勉強のさらなるモチベーションアップにつながることでしょう。

以下は、お子様が算数検定に合格した保護者の方から寄せられた喜びの声です。

東京都 1年生男子のお母様 9級(小学校3年目安)に合格RISUで一通りクリアしていたので、復習しながら過去問題集などに取り組みました。

対策をすることでしっかりと定着できたかなと思います。

本番は緊張することもなく、「楽しかった!全部解けたから大丈夫!」と笑顔で戻ってきました。

まわりの上級生からも良い刺激を受けた様です。

3年生で6級を受ける人もいると知って、次の級受験にも意欲を見せてくれました。

本人の感想では会場の高層ビルやご褒美のことばかりでしたが、この調子で頑張って欲しいです。

沖縄県 5年生男子のお母様 5級(中学校1年目安)に合格

努力が報われて、息子は泣いて喜んでいました。あんなに喜んでいたのは初めて見たかもしれないです。

そして、一夜明けた今朝、次の検定を教えたら、4級目指してみようかなとの返答。

「解らないことを勉強し続けるのは悔しいし逃げたかったし絶対理解できっこないと思っていたけど、合格したから、もっと挑戦したくなった」だそうです。

RISU算数に会えるまで、ヤル気や負けん気なんてなく、毎日つまらなさそうだったので、感謝しています。

ありがとうございます!

メリット②:「合格証」で自信がつく

参考サイト:数学検定 算数検定公式ホームページ

学校の日々のテストでも満点を取ったら嬉しく感じて、お子様の自信にもつながるでしょう。

しかし、それは日々の中に埋もれてしまいます。

算数検定を受けて合格すると、立派な「合格証」を受け取ることができます。

目に見える形が残ることで自分自身を誇らしく思うようになり、お子様の自己肯定感につながります。

自己肯定感とは「自分には生きている価値がある」と思う感情です。

自己肯定感が高まるとネガティブな感情に支配されることが少なくなります。

もし失敗に対しても、次は成功できるはずだと前向きに捉え実行できるので、正のスパイラルが回りだすわけです。

以下は、お子様が算数検定に合格した保護者の方から寄せられた喜びの声です。

東京都 1年生女子のお父様 10級(小学校2年目安)に合格

コロナ感染症拡大によって、家にいる時間が長くストレスを抱えがちな状況が続いている中で、娘は、知的好奇心をくすぐる楽しい遊び道具を得たようで、夢中になって取り組み始めました。

+や=の記号も知らなかった娘が、RISUを始めて1ヶ月半で、それ以外に何の対策をすることもなく、算数検定11級に合格し、6か月後には、二年生相当の単元まで終了しました。6の段以上の掛け算に少し苦労した様子もありましたが、10級の検定試験にトライしてみることにしました。

苦労して頑張った甲斐もあり10級合格を得ることができ、娘はとても喜び、合格という目に見える達成感を得たようです。早速、9級の検定も受けたいと、意欲も出てきました。

メリット③:苦手分野を知ることができる

算数検定・数学検定は、合格でも不合格でも個人成績表を受け取ることができます。

問題毎の正答率や、領域別の正答率のグラフ、学年別の正答率などがわかりますので、自分自身の勉強の進度や苦手領域などを視覚的に把握することができます。

参考サイト:「個別成績票について」(数学検定・算数検定の公式ホームページ)

合格できたとしても自分が間違えた箇所で苦手を自覚することで、具体的にどこを復習すればいいのかが明確になり、努力する気持ちが沸きやすくなります。

こちらは合格したお子様の声ですが、自分自身で課題を把握し、復習の必要性を感じたようです。

栃木県 4年生男子 6級(小学校6年目安)に合格

ぼくは4年生で、6級の算数検定を受けました。

RISUから検定を受けてもいいよというメールがきてから、6級の問題集を何回もといて勉強しました。でも、6年生の範囲はさすがに難しかったです。

なので、合格の結果を見た時は、とてもうれしかったです。結果を確認したら、単純なミスで点数を落としている問題があったので、とき直しが大切だと思いました。

あと、小数計算と比の問題ができなかったので、RISUで復習しようと思います。

メリット④:総合的な算数力が身につく

算数検定・数学検定は、計算によって出た答えを書くだけの試験ではありません。

文章題や図形が出題され、解答を導き出すためにどのような考え方をしたかの「途中点」も採点の対象となります。

(逆に、答えが合っていても途中の考え方が間違っていると減点されます)正解するためには、論理的に説明することも必要となるため、計算だけではない総合的な算数力を身に付けることができます。

計算問題に特化した先取りのメリット・デメリットについてはこちらの記事をお読みください。

メリット⑤:試験本番に慣れることができる

「緊張してしまって普段の力が発揮できなかった」ということは、入学試験のみならず、スポーツの試合や発表会や囲碁将棋の世界などでも起こりますね。

考えられる原因の一つとして、試験本番への不慣れが挙げられます。学校や塾のように仲の良い仲間と一緒にいるのとは違い、試験本番は「知らないところ、知らない人の中に一人でいる」状況となるために誰しも不安を感じます。

そのような状況を数多く経験し慣れておくことは、本番で普段の実力を発揮するためにはとても重要です。

算数検定を受検すると決めたら知っておきたいこと

◆受検級について

数学検定・算数検定を受検するに当たって、級ごとに目安となる学年は記載されていますが学年相当なのか、先取りなのか、1級~11級まである階級の中で受検級を決定することは悩ましいでしょう。

RISU算数では、各級の範囲の学習が完了すると、「〇級にチャレンジできるレベルに到達しました」とメールでお知らせする、「算数検定マスター判定」という機能があります。

そのため、「何級を受検すればいいかわからない」と悩むことなく、受検級を決めることができます。

◆受検日・会場

数学検定・算数検定の受検は、全国各県の主要都市(県庁所在地など)に設けられた個人受検会場で年3回ほど実施されています。

その他にも、塾や商工会議所、市の施設など提携している会場でも年に複数回検定が実施されています。

いずれもインターネット上で申し込み手続きを行います。

◆検定料

幼児~小学生の範囲(11級~6級)であれば、2,700円~3,200円です。受検級、個人受験か団体受験科により金額が異なります。

RISU算数には、自分の学年よりも上の級に合格した際の検定料の助成という、保護者の方にも嬉しい優遇制度があります。

◆必要な持ち物

受験する級によって定規、コンパス、分度器、電卓などの持ち物が決まっています。

◆受検対策

数学検定・算数検定のホームページには1回分の過去問が公開されています。

「RISU算数」なら算数検定対策もOK!

算数専用タブレット教材のRISU算数(幼児向けはRISUきっず)では、自立的な算数学習が続く仕組みが充実。

先取り学習の結果、算数検定で実際の学年より上の級に挑戦するお子さんも多くいらっしゃいます。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野では学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

紙のテキストのように何学年分も用意する必要はありません。

解き甲斐があり楽しい問題がつづくため、自然にどんどんと先へ進めることができてしまうのです。

また「算数検定マスター判定」によって、算数検定の受検可能級をお知らせ。

実際より上の算数検定の階級に合格することで、受検費用が0円になるおトクなサポート制度もあります。

参照サイト:RISU算数が算数検定対策になる!助成金で検定料を無料にする方法も解説

ユーチューブを見ることが好きなこともあり、タブレット学習があっていたのでしょうか、最初の1か月で2年生の学習範囲くらいまで一人でどんどん進めていました。初めて学ぶことも、先生動画が届くのでそれを見て学んでいるようでした。また、学習ポイントを貯めるとプレゼントがもらえるのですが、それが励みになって頑張っていました。

算数検定を受けるとポイントがもらえるため、ポイント欲しさに算数検定11級にチャレンジしたところ、なんと合格。合格したことが嬉しかったようで、また受けたい!と言っていました。

本人の自信にも繋がったようです。

これからもRISUを続けて、算数がもっと好きになって欲しいなと思います。年長 男の子のお母様(算数検定11級(小学1年生レベル)に合格)

こちらの他にも、RISUユーザーからの嬉しい声はRISU公式ブログでご紹介しています。

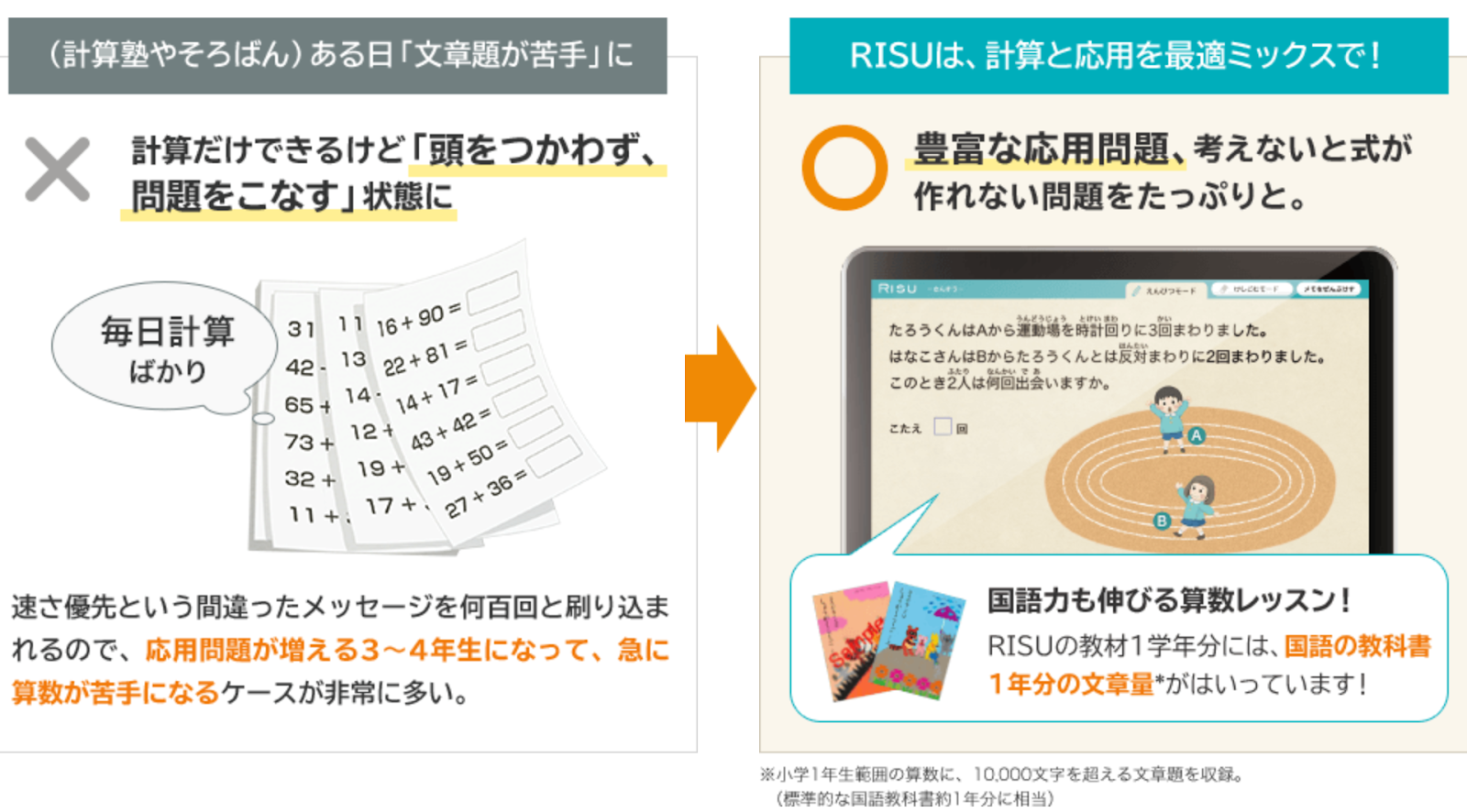

特長2:図形問題や文章問題でじっくり考える

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広い算数の問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、

論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、

算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:豊富な「解説動画」でお子様の理解をしっかりサポート

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

最後に

この記事では、お子さんの学習へのモチベーションや意欲にかかわる算数検定のメリットを5つ紹介しました。

その他のメリットとして、数学検定・算数検定は、実際に、全国の高等専門学校・高等学校・中学校1090校以上で入学試験の優遇制度にも活用されています。

参考サイト:入試優遇制度(数学検定・算数検定の公式ホームページ)

算数や数学に自信を持つことは、お子さんの将来の可能性を大きく拓くことになります。

算数は積み重ねの教科。

ひとつひとつをしっかり理解しながら学習を進めることが重要です。

日々の頑張りを目に見える形の「合格」として残せる算数検定、ぜひお子さんと挑戦してみてはいかがでしょうか?