分数の掛け算・割り算のやり方自体は簡単です。

しかし、九九の理解が不十分であったり、約分ができなかったりすると、正解にはなりません。

そして分数の掛け算・割り算の文章題は、小学生の算数で最難関の分野です。

抽象的な問題が多く、答えの予想がしにくかったり、文章題のイメージができなかったりするので、式を立てられないお子さんも多いのです。

そこで今回は、分数の掛け算・割り算のやり方を、「計算する力」と「式を立てる力」を柱に詳しく解説していきます。

ぜひ本記事を参考に、お子さんのつまずきを解消してくださいね。

目次

分数の掛け算・割り算のやり方

この章では、分数の掛け算と割り算の基本的なやり方を解説します。

「【小学生】算数の計算ミスがなくならない!7つの原因と対策方法を徹底解説(学び相談室)」

分数の掛け算のやり方

分数の掛け算は、下の図のように分子同士、分母同士を掛けて計算します。

計算のやり方だけを見れば、難しいことはありません。

なぜ分数の掛け算は分子同士、分母同士を掛けるのかは以下の図の通りです。

少し難しいかもしれませんが、×4/7は÷7×4(もしくは×4÷7)と同じ意味があります。

「×4/7」は「7等分したうちの4つ分」というイメージが大切ですね。

分数の割り算のやり方

分数の割り算は、割る数の逆数を掛けます。

割る数を逆数にすれば、あとは分子同士、分母同士の掛け算をするだけなので、計算のやり方自体は難しくはありません。

ではなぜ割る数の逆数を掛けるのか?

それはある計算過程を省略しているためです。

小学校では2/3÷4/7の式を初めて計算する時、これまでの学習を生かして解決します。

ここでは、「割られる数と割る数に同じ数を掛けても答えは変わらない」という掛け算の性質を生かして以下のように計算します。

割られる数の2/3にも、割る数の4/7にも7/4を掛けると・・・。

割る数4/7の逆数を掛けた形になります。

答えは7/6になり、割る数の逆数を掛けた計算と同じ結果になります。

このように、分数の割り算で割る数の逆数を掛けるのは、「割られる数と割る数に同じ数を掛けても答えは変わらない」という掛け算の性質を省略した形なのです。

分数の掛け算・割り算で注意すべきこと

分数の掛け算・割り算のやり方は難しくはありません。

しかし、なぜお子さんは苦戦をするのでしょうか?

実は、分数の掛け算・割り算には注意すべきポイントが2つあります。

1つ目は、九九の理解です。

分数の掛け算・割り算には、必ず掛け算が含まれています。

つまり、必然的に九九を使って計算します。

九九の理解が不十分だと、正確な計算ができずにつまずいてしまいます。

高学年だから九九ぐらい大丈夫だろう、と思われるかもしれませんが、意外と九九を完璧に暗記できていないことが算数のつまずき原因になっているお子さんは多いです。

2つ目の注意すべきポイントは、約分や公約数の理解です。

約分とは、分数の分子と分母を共通の約数で割って、分数を簡単な形にすること(分母を小さくすること)です。

例えば6/8は、分子も分母も2で割れます。

この2が分子の6、分母の8の共通の約数である公約数と呼ばれるものです。

約分をスムーズにするには、分子と分母の公約数を早く、正確に見つけることがポイントです。

42/96という分数を約分するとき、どんな公約数が浮かびますか?

「42も96も偶数だから2で割れる」

「3でも割れそうだな」

「12ではどうだろう?」

約分をする際は、このように適切な約数を見つけようとする思考が大切です。

2で約分すると、21/48となり、まだ分数として数が大きく約分ができそうです。

ところが、これを答えとしてしまうお子さんはとても多いです。

約分をした(つもり)なのに間違いになると、お子さんの頭は混乱し、分数の計算に対して苦手意識が強くなります。

約分のポイントは、分子と分母の最も大きな約数、つまり最大公約数で約分すると一度の約分で済みます。

42と96の最大公約数は6です。

6で約分すると7/16という数になり、もう約分できない分数になります。

ここまでできてようやく正答。

分数の掛け算・割り算はやり方は簡単ですが、「やること」が多いのです。

ちなみに、なぜ約分をして簡単な分数にするのでしょうか?

例えば、同じ大きさの35/105と1/3を比べたとき、どちらの大きさがわかりやすい(イメージしやすい)ですか?

おそらく多くの人が1/3を選ぶと思います。

このように、分数は分母が小さいほど数の大きさがわかりやすくなるのです。

4/16より1/4、42/84より5/12の方が大きさがイメージしやすいですね。

分数の掛け算・割り算の文章題でつまずきやすい理由

ここまで、分数の掛け算・割り算のやり方を解説しました。

「計算ができればOK!」と思う方もいるかもしれませんが、分数の掛け算・割り算にはもう一つ大きな壁があります。

それは文章題です。

どの単元でも文章題に苦戦するお子さんは多いです。

しかし、分数の掛け算・割り算の文章題に苦戦するお子さんは特に多いです。

この章では、分数の掛け算・割り算の文章題につまずく理由を解説します。

①問題の意味を理解することが難しい

小学校の算数は、学年が進むにつれて文章題が抽象的になり、難しくなります。

さらに文章題に分数が加わると、かなりややこしい話になり、立式しにくくなります。

次の例題の式をお子さんと一緒に考えてみてください。

【例題】

「1/2のピザを3人で分けるとき、1人あたりどれくらいのピザを食べることになりますか?」

いかがでしょうか?

正しく式を立てられますか?

「1/2のピザを分ける」という部分が少しややこしいですね。

ピザはすでに1/2になっている状態をイメージできるかがポイントです。

式は 1/2÷3 もしくは 1/2×1/3

文章題を正確に解くには、立式のヒントになる「分かっていること」と「求めること」の2つの把握が大切です。

例題の場合、「分かっていること」は「1/2のピザを3人で分ける」、「求めること」は「1人あたりのピザ」です。

②計算の答えを予想しづらい

①の例題では1/2を3人で分ける問題ですので、答えは1/2より小さくなることは想像できます。

しかしお子さんの中には、1/2と答えの1/6がどちらが大きいかが分からず、答えに自信をもてないお子さんもいます。

一方で、文章を理解できずに1/2÷1/3と立式してしまうお子さんもいます。

この式の答えは3/2。

1よりも大きい数になった時点で誤答と気付ければよいのですが、分数のイメージができていないお子さんは3/2を正しい答えだと思ってしまいます。

このように、分数の掛け算・割り算の文章題は、答えのイメージがしにくく、おおよその答えを予想しづらい傾向があります。

反対に、答えのイメージができていれば、「答えは1/2より小さい数になる」「1/2(半分)を3人で分けたのに1より大きい数になるのはおかしい」と誤答に気付くことができます。

以下のように文章題をイメージできると、立式から答えまでの筋道を正しくイメージできます。

③分数の計算に慣れていない

分数の計算は整数や小数の計算に比べて、日常で使う場面が少ないです。

そのため、分数の計算に慣れていないお子さんが多いです。

さらに、文章題に分数が出てきたらお子さんはなおさら混乱します。

先の例題「1/2のピザを3人で分ける」という場面も、お子さんによっては稀な場面です。

整数や小数の計算以上に、分数の計算は解き慣れる必要があります。

分数の掛け算・割り算の文章題の解き方

文章題を解くには一工夫が必要です。

ここでは、分数の掛け算・割り算を中心とした文章題の解き方を解説します。

2本の数直線で式を立てる

小学校5・6年生の文章題では、以下を解決する必要があります。

「掛け算を使うの? 割り算を使うの?」

「掛ける数はどっち?」

「割る数はどっち?」

これらを解決するために、2本の数直線で考えて式を立てると分かりやすいです。

この数直線は分数に限らず、整数や小数でも活用できます。

ここでは割合の問題を例にします。

①28Lの3/7はいくつですか?

②全体の2/5が240円のとき、全体はいくらですか?

③300円は700円の何割ですか?

この3問の式を正しく立式できるお子さんは文章題に関してかなり理解度が高いです。

そして、この3問は「求めること」がどれも異なることに気付けたらさらに素晴らしいです。

割合の文章題の場合、「比較量」「基準量」「割合」のそれぞれを求めるパターンになります。

2本の数直線を使ってその違いを見てみましょう。

文章題にある数字の関係性や立式の手順が見えてきますよ。

①の問題を2本の数直線で表すと下のようになります。

28を基準(もと)にすると3/7にあたるのはいくつか?という「比較量(比べられる量)」を求める問題です。

式は28×3/7で答えは12になります。

②の問題を2本の数直線で表すと下のようになります。

240円が2/5にあたるときの「基準量(もとにする量)」を求める問題です。

この数直線から立式すると、▢×2/5=240という式ができ、240÷2/5と立式できます。

答えは600円です。

②の問題の場合、「240に2/5を掛ければOK」と判断し、96円と解答してしまう可能性が高いです。

ただ2本の数直線を見るとわかりますが、答えは240円より大きいはずで、96円が答えなのはおかしいと気付くはずです。

このように、2本の数直線を使うと、「何を求めるのか?」が分かる上に、答えの正確性も判断できます。

③の問題を2本の数直線で表すと下のようになります。

3の問題は「割合」を求める問題です。

数直線からは700×▢=300という式ができ、▢=300÷700と立式できます。

答えは3/7です。

公式に当てはめて式を立てる

割合の3問は数直線を使わずとも公式に当てはめて解くこともできます。

割合=比較量(比べられる量)÷基準量(もとにする量)

この公式に当てはめれば解けますが、何が基準量で比較量なのかを把握するには、先ほど解説した数直線が有効です。

公式を活用して立式するものには面積や体積、円周、速さなどがあります。

また、「分ける⇒割り算」「合わせて⇒足し算」というようにキーワードを見つけて立式する方法もあります。

公式やキーワードで立式する方法は、実は小1から学習しており読解力とも結びつきが強いです。

もし現学年の文章題が全くわからないという場合には、前の学年や低学年の内容に思い切って戻り復習しましょう。

急がば回れ。

簡単な分数の文章題から丁寧に式の立て方を復習することで、スムーズに今の学習内容が分かるようになります。

分数の掛け算・割り算が苦手なら「RISU算数」で復習からスタート

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数」がぴったりです。

低学年からの積み上げが学力を左右するのが算数。

RISU算数は、苦手を確実に潰しながら、土台のしっかりとした算数力を伸ばす仕組みが充実しています。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えて先取り学習を進めることも、学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということがありません。

飽きることなく次々に問題に取り組むことで、着実に基礎力を固めることができます。

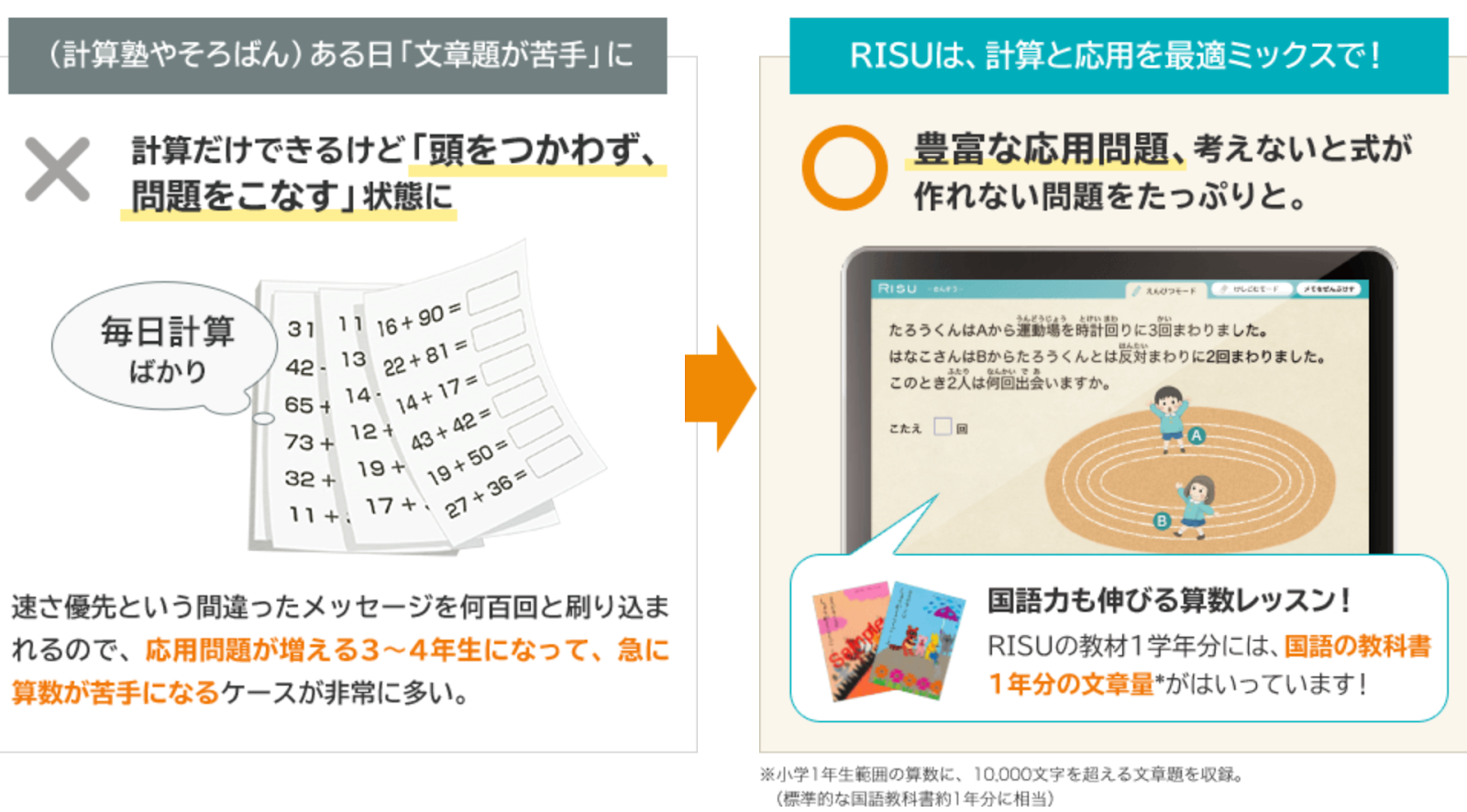

特長2:豊富な文章題で思考力が育つ

RISU算数には、文章題や図形問題が豊富に収録されており、さらに中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

RISU算数には他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

分数の掛け算・割り算は算数の集大成

分数の掛け算・割り算は小学校の算数の集大成です。

分数の掛け算・割り算をスムーズに計算するには、小2で学習する九九、小5で学習する公約数が重要です。

また、分数の掛け算・割り算の文章題は抽象的ですので、これまでに培った分数のイメージや、読解力・問題解決能力を総合的に活用して解いていく必要があります。

どれも下の学年での学習の積み重ねと復習が大切です。

もしどこかにつまづきがある場合は、思い切って学年を遡っての復習をし、分数の掛け算・割り算の計算や文章題に慣れていきましょう。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!