①「秒」を理解する

②時間感覚を身につける

③パターン別に時間計算をする

これまでの「時間」「分」に加えて、小3からは「秒」が加わります。

新しい内容や単位が増えるとお子さんは混乱しがちなので、まずは「秒」に慣れることが大切です。

また時間でも長さや重さと同じように「量感」が大切です。

時間は目で見たり手で持ったりでないので、楽しく時間の量感を学べる簡単なゲームを記事でご紹介しています。

そして最も重要なのが時間計算。

小3では、秒が加わることで一気に時間計算の問題が増えますが、計算パターンは大きく4つに整理できます。

一つ一つ詳しくで解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

小3「時刻と時間」の学習でつまずく原因

ここでは、小3の「時刻と時間」でつまずく原因を解説します。

①「秒」の学習が加わる

小3の「時刻と時間」の学習から、「秒」の学習が加わります。

「秒」の学習が加わると、「80秒は何分何秒?」「2分48秒は何秒?」といった「分と秒の関係(換算)」を表す問題も出題されます。

この「分と秒の関係(換算)」の問題につまずくお子さんが多いです。

足し算や引き算といった基礎学力も必要で、小1・小2の復習が大切です。

②時間計算のパターンが多い

- 小3の「時刻と時間」では、以下のように時間計算のパターンが増えます。

- 「〇分後」「▢時間〇分後」を求める

- 「何分(何時間何分)かかったか」「何分経ったか(時刻間)」を求める

- 「〇分前の時刻」「▢時間〇分前の時刻」を求める

- 「〇分+▢分」「〇時間▢分+▢分」を求める

- 「分」を「秒」にする

- 「〇分▢秒」を「秒」にする

- 正午をはさむ時間を求める

これだけ問題パターンが多いと、お子さんが混乱するのも無理はありません。

とくに小2と小3を比較すると、抽象的な言葉が増え問題文の意味が理解しにくくなります。

数字を並べてただ計算するのではなく、問題文の意味を理解して、どの計算パターンを使うかを考える必要があります。

読解力が重要になるため、小3以降の算数はつまずきが生じやすいのです。

「算数の小数はいつ習う?小3から始まる小数の学習を詳しく解説(学び相談室)」

③12時間制と24時間制の問題が混在する

次に時刻と時間でつまずきやすいのが12時間制と24時間制です。

小2では「午前と午後の区別」に重点を置いて学習をしてきましたが、小3では「12時間制と24時間制の区別」がより重要になります。

「午前11時に出発して2時間が経ちました。時刻は何時ですか?」のように、正午をまたぐ問題が出題されるからです。

その際に、お子さんが「午後1時」や「13時」の両方で答えられるようにすることが重要です。

小3「時刻と時間」の教え方ポイント

ここからは、小3の「時刻と時間」で教えるポイントについて解説します。

①小2「時刻と時間」の復習をする

算数は積み上げの教科ですから、小1・小2の内容が分からなければ小3の内容も理解できません。

お子さんにつまずきが見られる場合、以下のポイントを復習しましょう。

- 時計の読み方

- 時刻と時間の違い

- 簡単な時間計算

- 午前と午後の違い

「時刻と時間」は独立性が高く、学校のカリキュラムだけでは復習する機会が少ない内容です。

そのためご家庭で意図的、計画的に復習する必要があります。

「小学1年の「時計」の分かりやすい教え方は?子どもが時計を読めなくて心配です(学び相談室)」

「小学2年生「時刻と時間」のポイントは?家庭でできる時間計算の教え方を教えてください(学び相談室)」

②時間(時間・分・秒)の感覚をつかむ

小3の「時刻と時間」の学習では、時間の量感を育むことが大切です。

長さや重さなどは見た感じ、持った感じで「これは1mくらいかな」「300gくらいだな」という量感がわかります。

しかし、時間は見たり持ったりできないため、理解に実感を伴いにくいのです。

そこで、簡単なゲームでお子さんが時間感覚をつかめるようにします。

時計やキッチンタイマーがあればすぐにできます。

- 0秒当てゲーム

- 60秒当てゲーム

- 曲を聞かせて何分経ったかを当てる

- これは何時間・何分・何秒ゲーム(お父さんがお風呂に入る時間は20▢。▢に「時間」「分」「秒」を入れる)

ゲームのメリットは、10秒や60秒を通して1秒の長さを理解でき、60秒=1分の理解もできること。

この「秒」の理解(=時間感覚)が、時間計算をする際にも重要となります。

時間感覚が育つと、「このくらいの時間がかかりそうだな」と問題の答えを予想したり、「答えはこんなに数字(時間)にはならない」と間違いに気づけたりできます。

③文章問題で時間計算に慣れる

小3の時間計算では、文章問題に抽象的な言葉が増えます。

そのため、お子さんは「何算を使って計算をするのか?」の判断が難しくなります。

「小3算数の文章問題が苦手。式を立てられない原因と対策法を教えてください(学び相談室)」

次の章では、文章問題のパターンを4つに分け、時間計算の方法を解説します。

【文章問題】「時刻と時間」4つの計算パターン

小3の時間計算は大きく4つに分類できます。

この章では、問題パターン別の解法について解説します。

①足し算型

足し算型は、時間や分を足して求める問題パターンです。

「〇分後の時刻」「▢時間〇分後の時刻」といった未来の時刻を求める場合と、「何分(何時間何分)かかりましたか?」といった経過時間を求める場合とがあります。

また、「〇分+▢分」や「〇時間▢分+△分」のように単純に時間を合わせる場合があります。

足し算型のポイントは、「単位をそろえて計算すること」と、「60になったら繰り上げること」です。

例題で確認してみましょう。

【例題①】未来の時刻を求める

・午後1時20分から2時間15分勉強しました。終わったのは何時何分ですか?

この計算では、単位をそろえて計算するのがポイントです。

「小学生の単位変換を得意にす5つのポイント【長さ・重さ・量・面積など】について知りたい(学び相談室)」

【例題②】「〇時間▢分」+「△分」

・1時間45分の映画を見て、さらに30分テレビを見ました。合計で何時間何分見ましたか?

この問題では、繰り上がりがポイントですです。

45分+30分で75分となり、1時間15分に換算する必要があります。

単位をそろえて計算することも繰り上がりも、1・2年生での足し算が基本になっています。

これらの基本をもとに、時間計算バージョンの筆算・繰り上がりとして教えていきましょう。

「繰り上がりのある足し算が苦手な子。分かりやすい教え方が知りたい(学び相談室)」

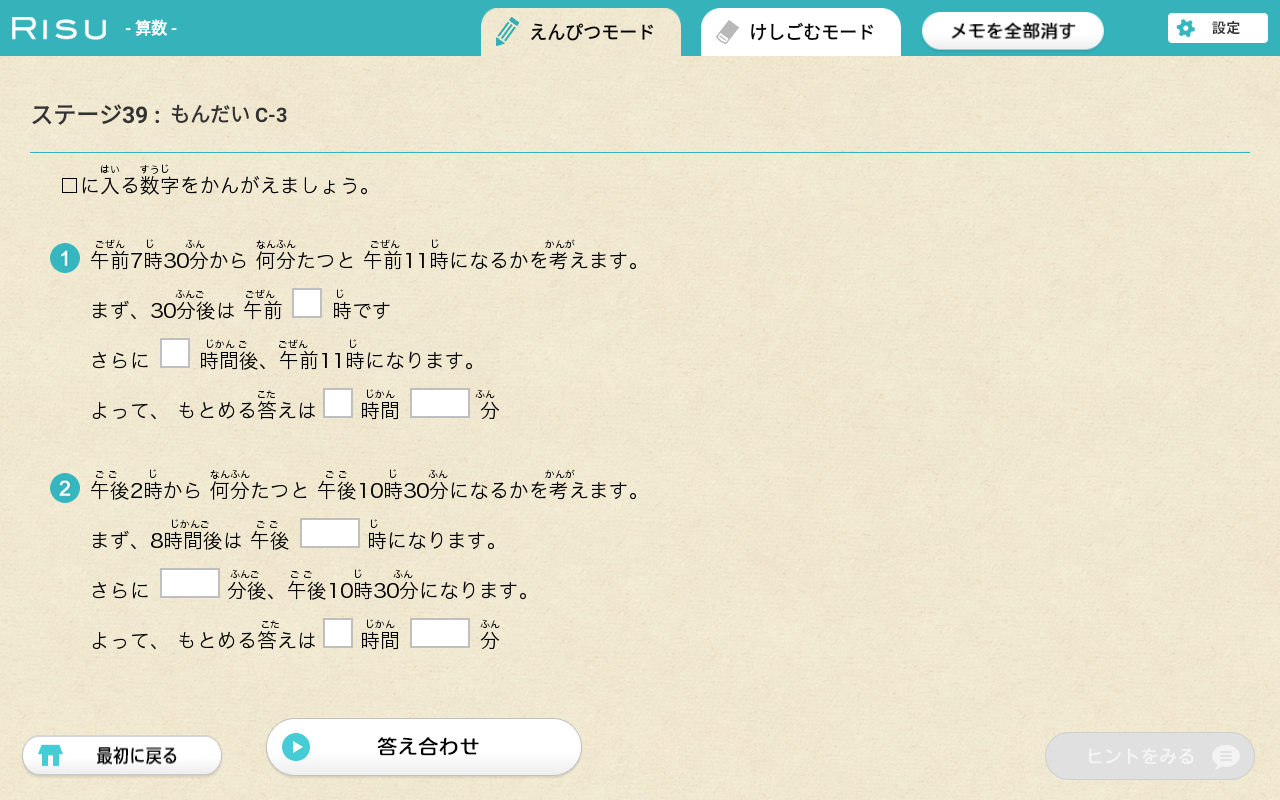

②引き算型

引き算型は、ある時刻や時間から引き算して「過去の時刻や経過時間を求める計算」です。

「〇分前の時刻」「▢時間〇分前の時刻」や「時刻間から何分経ったか」を求める際には、引き算を使います。

時間計算につまずくお子さんのほとんどが、この引き算型につまずいています。

つまずきやすい原因は、お子さんに「時間を引く(戻す)感覚がないこと」「繰り下がりが複雑であること」です。

例題で確認しましょう。

【例題③】経過した時間を求める

・午後3時50分から午後5時10分まで勉強しました。勉強した時間はどれだけですか?

この問題では、1時間を60分に変換して繰り下げるのがポイントです。

また例題③の場合、「午後3時50分から何分経ったら午後5時10分になる?」という求め方の方が考えやすいお子さんもいます。

【例題④】時刻から「分」を引く

・午前8時に家を出るには、40分前に起きる必要があります。何時に起きればよいですか?

この問題でも、1時間を60分に変換して繰り下げるのがポイントです。

日常生活の場面でもよく使う計算です。

算数で学んだことを普段の生活に活用できると、算数を学習する価値が感じられ、お子さんの学習意欲も向上します。

日常生活の中でお子さんが時間計算を活用できる声掛けを意識しましょう。

「繰り下がりのある引き算の教え方は?【1年生の学習から筆算まで】(学び相談室)」

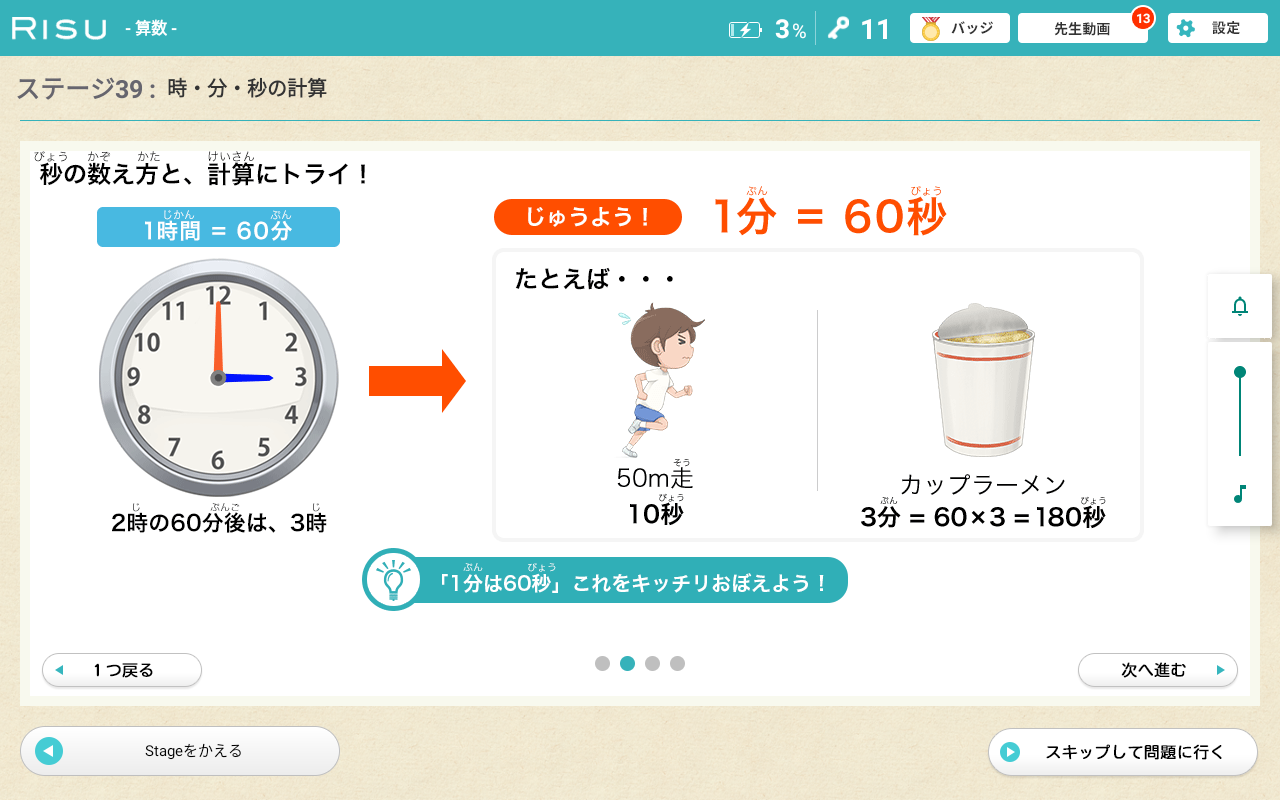

③単位変換型

3つ目の問題パターンは、「分を秒にする」「〇分▢秒を秒にする」などの単位変換型です。

ポイントは、「1分=60秒」「60分=1時間」といった単位変換の基本をしっかり暗記することです。

【例題⑤】「時間」→「分」

・3時間は何分ですか?

「60分×時間」の式で求めます。

60分×3=180(分)

【例題⑥】「分」→「時間」

・150分は何時間何分ですか?

「分÷60」の式で求めます。

「割り切れないあまりの数が分になること」につまずきやすいので要注意です。

150÷60=2あまり30→2時間30分

【例題⑦】合計時間を分に変える

・2時間45分と1時間30分を合計すると何分になりますか?

例題⑦は、足し算型と単位変換型の融合問題です。

問題文をよく読まないと、「4時間15分」と答えてしまいます。

2時間45分+1時間30分=4時間15分→60×4+15=255分

例題⑦の問題は、「時刻と時間」の基本である60進法(60で単位が変わる)の重要性がよく分かる問題です。

④特別パターン

最後の問題パターンは、正午や午前・午後をまたぐ問題です。

時間計算で12時(正午)をまたぐ問題の場合、午前・午後の切り替えに注意です。

【例題⑧】正午(12時)をまたぐ計算

・午前11時40分から2時間30分勉強しました。終わったのは午後何時何分ですか?

この問題では2ステップで解くのがポイントです。

①24時間制で時刻を求める

②12を引いて12時間制に変換する

足し算型の未来の時刻を求める問題ですが、正午をまたいでおり、「午後」の時刻を聞かれています。

11時40分+2時間30分=14時10分→午後2時10分

【例題⑨】24時(午前0時)をまたぐ計算

・午後10時に寝て、翌朝6時半に起きました。何時間何分寝ましたか?

この問題は、次の3ステップがポイントです。

①:10時から12時までは「2時間」あります。

②:12時から6時半までは「6時間30分」あります。

③:①と②を足して、2時間+6時間30分=8時間30分

問題文の数字からは足し算でも、引き算でも答えが導き出せないので注意しましょう。

× 10時+6時30分=16時間30分?

× 10時-6時30分=3時間30分?

特別パターンは一見難しそうですが、基本内容を組み合わせることで解くことができます。

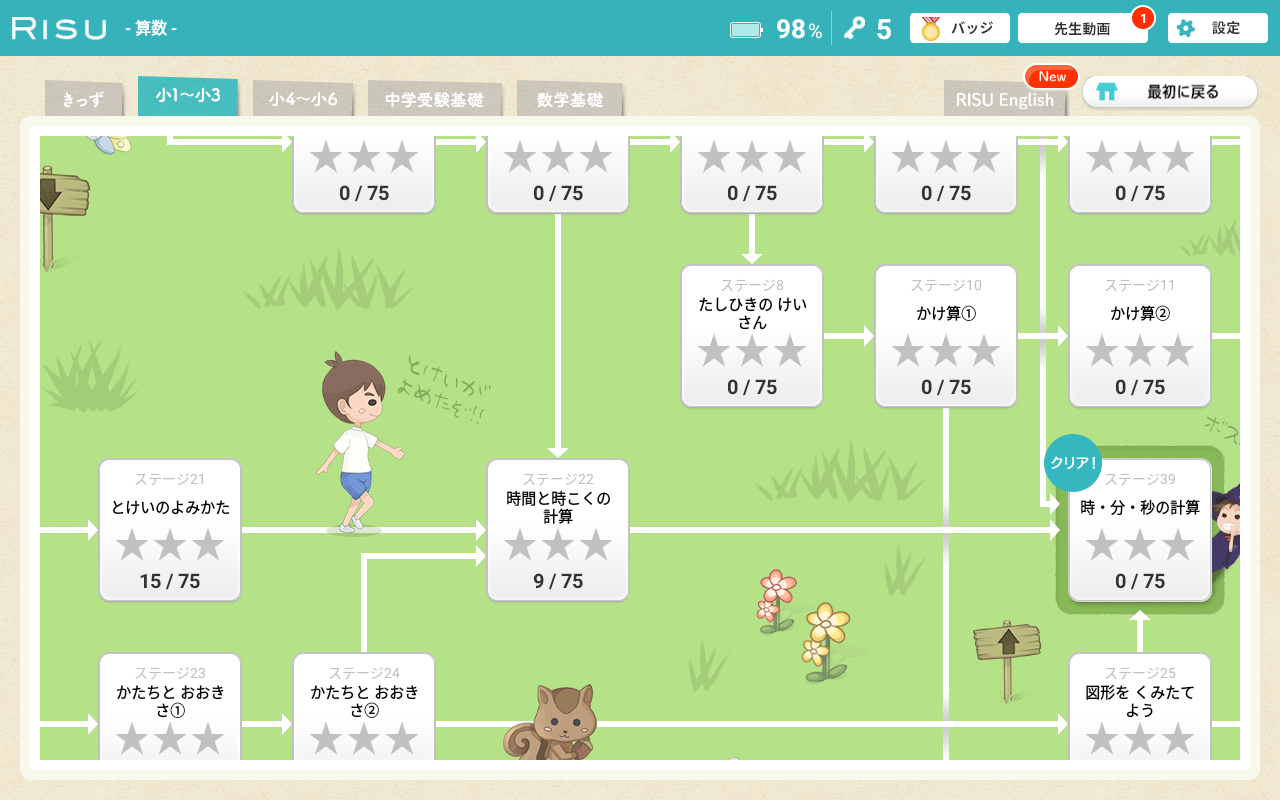

小学3年の算数対策なら「RISU算数」がおすすめ

算数の家庭学習なら、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

RISU算数には基礎から応用まで約10000問を収録。

小3のつまずきを克服し、算数がどんどん得意になるRISU算数の特長をご紹介します。

1.「無学年制カリキュラム」で一人ひとりにマッチ

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは丁寧なチュートリアルから学習スタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

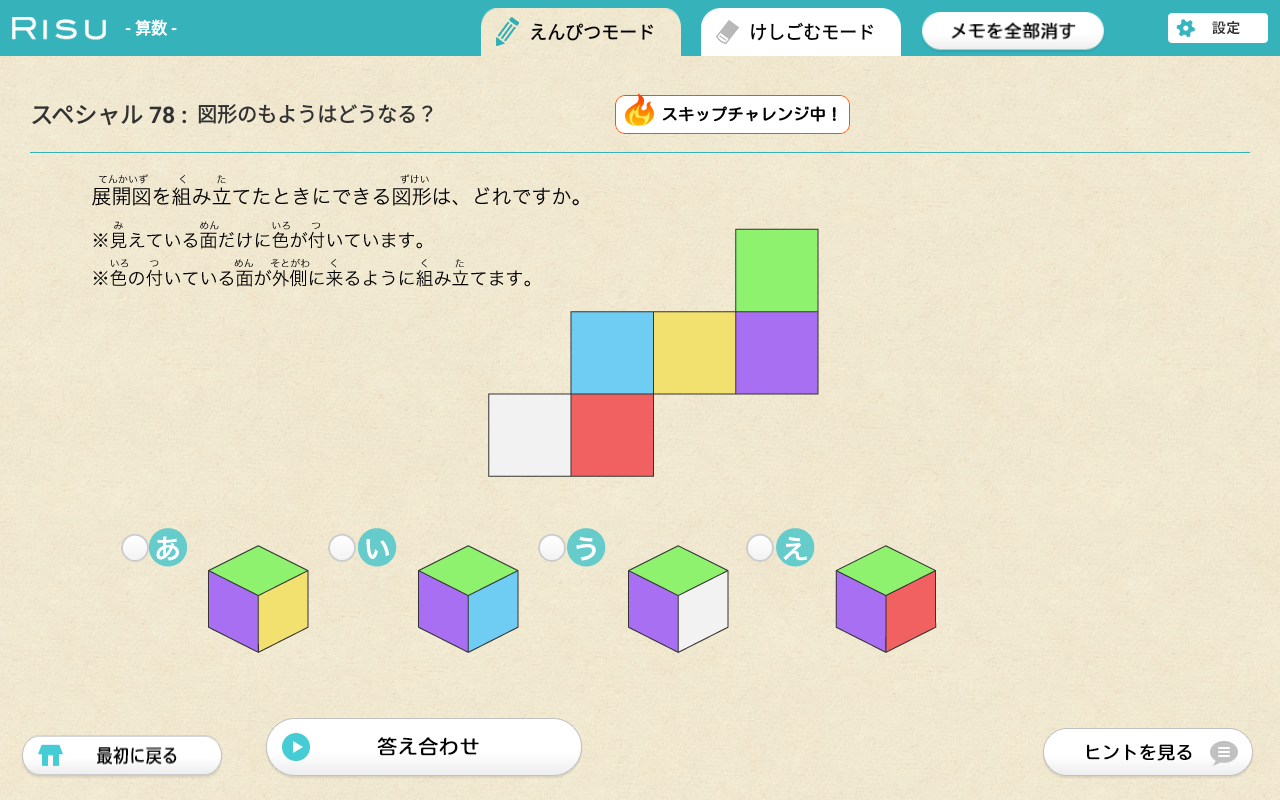

3:文章問題・図形問題が豊富

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

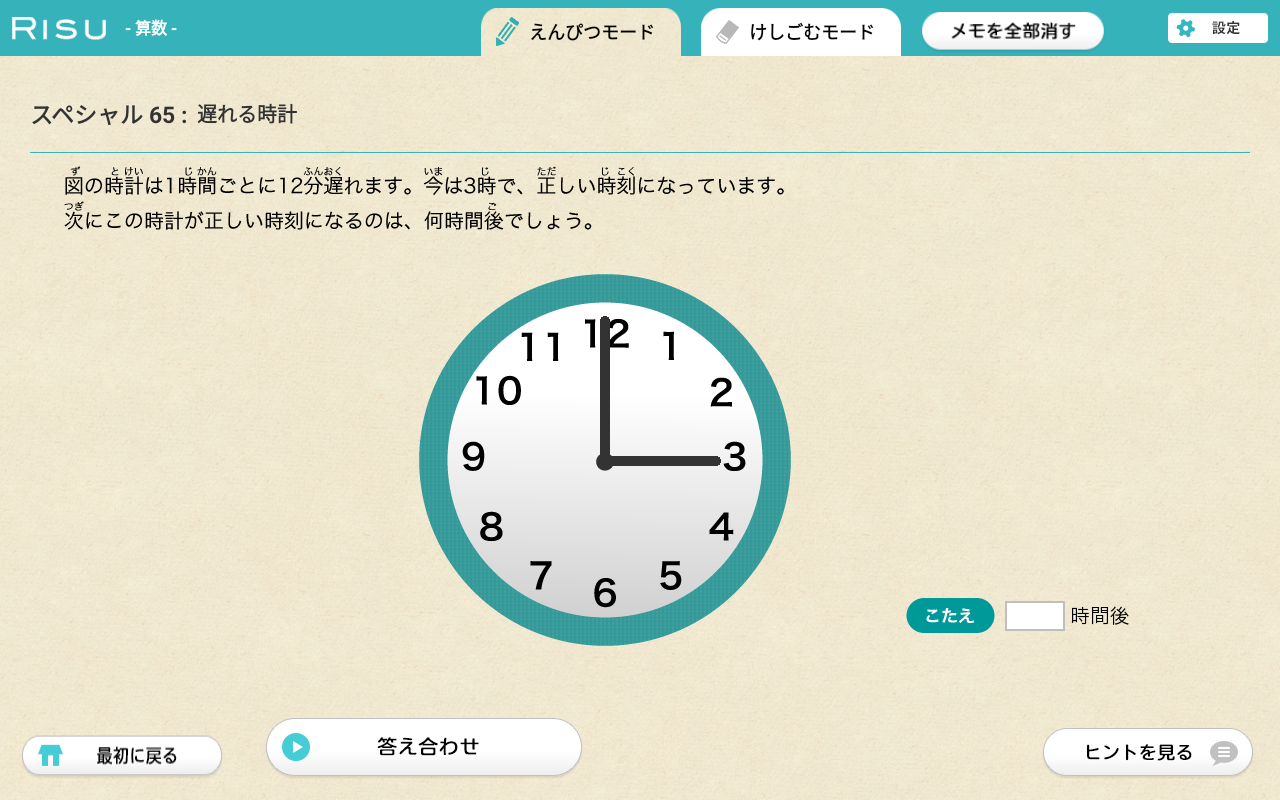

4:「スペシャル問題」で思考力を鍛える

「スペシャル問題」には算数オリンピックや中学入試なども多数収録。

スペシャル問題は、通常問題を解き進めるとゲットできる「鍵」を集めて挑戦できるハイレベルな問題。

「もっと難しい問題を解きたい!」という好奇心旺盛なお子さんはぜひ挑戦してみてください。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

今後の学習を見据え、早めの対策を

小3の「時刻と時間」の学習は、算数が得意なお子さんもつまずきやすい学習で侮れません。

つまずきをそのままにせず、小1・小2の復習をし、今回の記事を参考に時間計算を解けるようにしましょう。

また「時刻と時間」の学習は、今後学習する「速さの問題」「分数の問題」「単位換算」につながります。

「時刻と時間」に他の分野が加わるとより難しくなるので、小3のうちに対策をしましょう。

RISU算数を活用した中学受験のリアルな体験談はこちらの記事でご紹介しています。

RISU算数の機能をうまく活用して志望校合格を果たしたエピソードを参考にしてくださいね。

RISU算数を中学受験に徹底活用!入塾準備から志望校合格までリアルな体験談をご紹介

またRISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!