学習習慣や基礎学力を身につける、中学受験準備などの目的で始めるご家庭が多いでしょう。

ただ最初は楽しく勉強していたのに、だんだんと公文の宿題を嫌がるようになってしまった、というお悩みは多く聞きます。

本記事では、主に算数について公文の勉強をお子さんが嫌がる場合の原因や対処法について詳しく解説しています。

公文での勉強についてお悩みの方は、ぜひ最後までお読みいただき、お子さんに合った勉強方法を見つけてあげてください。

公文の算数で身に付く力

公文算数の学習で身につく力は主に次の2つです。

- 学習習慣

- 計算力

これらは学力の土台となる重要な能力であるため、早い時期からしっかりと身につけることが大切です。

「公文(くもん)式のメリットとデメリットは?塾や他の教材との違いを詳しく知りたい(学び相談室)」

学習習慣

公文では毎日5〜10枚ほどのプリントをコツコツ解いていきます。

基礎的な計算に絞った内容で、少しずつステップアップしていくため、子ども一人でも取り組みやすく、学習習慣を身につけることが期待できます。

計算力

公文では類題を大量に演習します。

反射的に数を扱う力を伸ばすことで、速く正確な計算力を身につけることができます。

計算力は思考力の土台となるため、中学受験を念頭に早い時期からくもん算数で計算の先取り学習を進めるご家庭も多いです。

「計算が早くなる方法を知りたい!計算が得意な子が自然にしている習慣とは?(学び相談室)」

子どもが公文を嫌がる理由

お子さんが公文の宿題を嫌がってしまう原因はいくつかあります。

もともとは楽しく始めたのであれば、お子さんは決して勉強自体が嫌いなわけではないはず。

しかしいつも叱られながら取り組み続けると、勉強自体が嫌いになってしまうかもしれません。

まずは冷静にお子さんの話を聞きつつ様子をよく見て、公文を嫌がってしまう原因を掴みましょう。

問題が難しい

公文では最初にテストを受けて学力をチェックし、お子さんが無理なくできる教材からスタートします。

しかし徐々にレベルが上がっていくので、勉強が難しくなる段階が必ず訪れます。

特に繰り上がりや繰り下がり、あまりのある割り算、小数の計算など、手順が複雑で計算ミスが起きやすい内容では、お子さんが負担を感じやすいでしょう。

宿題の量が多すぎる

公文の宿題は、5枚〜10枚程度のプリントを毎日解いていきます。

間違い直しもあるので、複雑でミスの起きやすい学習単元では特に宿題の量が多くなります。

さらに複数教科を受講している場合は、宿題の量も膨大に。

特にまだ運筆能力の低い幼児期には、問題は簡単でも「たくさん書く」ということ自体が大人が思う以上に大きな負担となります。

公文の勉強に追われて自由な時間がほとんど無い、といった状況であれば、お子さんにとって宿題が多すぎるかもしれません。

反復学習がつまらない

公文の勉強自体は負担でなくても、反復学習を苦痛に感じてしまうお子さんも珍しくありません。

公文の学習では、計算問題を中心にスモールステップでレベルアップしながら繰り返し解き進めます。

つまずきにくいというメリットがある反面、変化や面白さには乏しいのも事実。

好奇心旺盛で思考力系の問題や算数パズルなどの「ひねりのある問題」が好きなお子さんは、どうしても飽きてしまいやすいというデメリットがあります。

「子どもの勉強嫌いはなぜ起こる?叱る前に親ができることは?(学び相談室)」

子どもが公文(くもん)を嫌がる時の対処法

お子さんが公文の宿題を嫌がる場合、つい叱って無理やりやらせてしまう方も多いと思います。

たしかに子どもに勉強習慣をつけるために、多少の強制力が必要な場合はあります。

しかし長い目で見たときに「叱ってやらせる」という方法は、お子さんが勉強自体を嫌いになってしまうリスクがあるので注意が必要です。

まずは次の対処法を試してみましょう。

問題を簡単な内容に戻す

問題が難しすぎる場合は、前の教材に戻すことが有効な場合があります。

以前の内容の定着が不十分なせいで次のステップでつまずいている場合は、「3桁の計算に進んだけれど、しばらくは2桁の計算に戻る」など、先生に相談して前の教材でしっかり基礎固めをしましょう。

ただし、せっかく先に進んだのに元に戻るというのはお子さんにとってはショックな場合もあるため、勉強へのモチベーションが下がってしまう可能性があります。

お子さんときちんと話し合い納得した上で、教材のレベルを調整しましょう。

宿題を減らす

宿題が多すぎる場合は、教室の先生に相談して宿題を減らすのも有効です。

他の習い事で忙しかったり、まだ幼く体力があまり無かったりなど、お子さんによって適切な量は異なります。

また、公文の教材は細かく段階的に区切られており、すいすいこなせる単元もあれば、複雑な計算が続き大人でも嫌になってしまうような単元もあります。

できる時には一気に進め、複雑な単元では少しずつじっくり進んでいく、という緩急も大切です。

他の勉強方法を試す

いろいろな方法を試しても、どうしてもお子さんが公文の宿題を嫌がる場合には、他の学習方法が合うのかもしれません。

公文は3ヶ月間は休会可能で、再開を申し出なければ4ヶ月目から自動退会となります。

いきなり退会の判断をせず、少しお休みしたり、お子さんに合った学習方法を探してみたりするのも良いでしょう。

公文(くもん)以外の算数学習方法

公文以外にもさまざまな算数学習法があります。

公文は計算に絞った学習カリキュラムですので、公文が順調に進んでいたのに、後から文章問題や図形問題が苦手と判明するケースは珍しくありません。

特に中学受験を考える場合には、算数力全体をバランスよく伸ばしておくことが重要です。

公文での学習と並行して、さまざまな算数学習の選択肢を持っておくと良いでしょう。

「くもん式の算数はやらない方がいい?公文式算数の本当のメリットとデメリットを詳しく知りたい(学び相談室)」

そろばん

計算力を身につけるのに根強い人気のある「そろばん」。

そろばんは基本的に宿題がなく、週に何回も教室に通って暗算や珠算のトレーニングをします。

しっかり鍛えることで早く正確な計算力が身につきます。

お近くにそろばん教室があったり、おうちの方が教えられる場合には、そろばんがお子さんに合うかもしれません。

市販ドリル・無料プリント

「百ます計算」をはじめとする市販ドリルにも計算力を高められるものがあります。

人気のキャラクターや可愛らしいイラストが描かれていたり、楽しく学べる工夫のある教材もたくさんありますので、お子さんの気に入る教材を一緒に探してみるのも良いでしょう。

インターネット上からダウンロードできる無料プリント教材も多数あります。

無料プリントのメリットは、お子さんの習熟度に合わせて同じプリントを繰り返したり、得意な分野はどんどん先に進んだりできる点です。

学習プリント.comではRISU算数コラボプリントも無料ダウンロードできますのでぜひご覧ください。

「ドリル学習のデメリットは?ドリルは意味ないと聞きましたが本当でしょうか(学び相談室)」

通信教材

通信教材では進研ゼミ、スマイルゼミ、Z会、ポピーが有名です。

紙媒体やタブレット教材、映像授業などお子様にあった学習方法を選ぶことができます。

市販のドリルや無料プリントはおうちの方が教材を一つひとつ選ぶ必要がありますが、通信教材はカリキュラムに沿って学習を進めることができます。

タブレット教材は自動採点機能があり、忙しいおうちの方の負担も軽くすることができます。

「タブレット学習のデメリットは?脳への影響や対策を教えてください(学び相談室)」

RISU算数なら楽しく先取り学習

算数の家庭学習には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

RISU算数には基礎から応用まで約10000問を収録。

無理なく苦手を克服し、算数がどんどん得意になるRISU算数の特長をご紹介します。

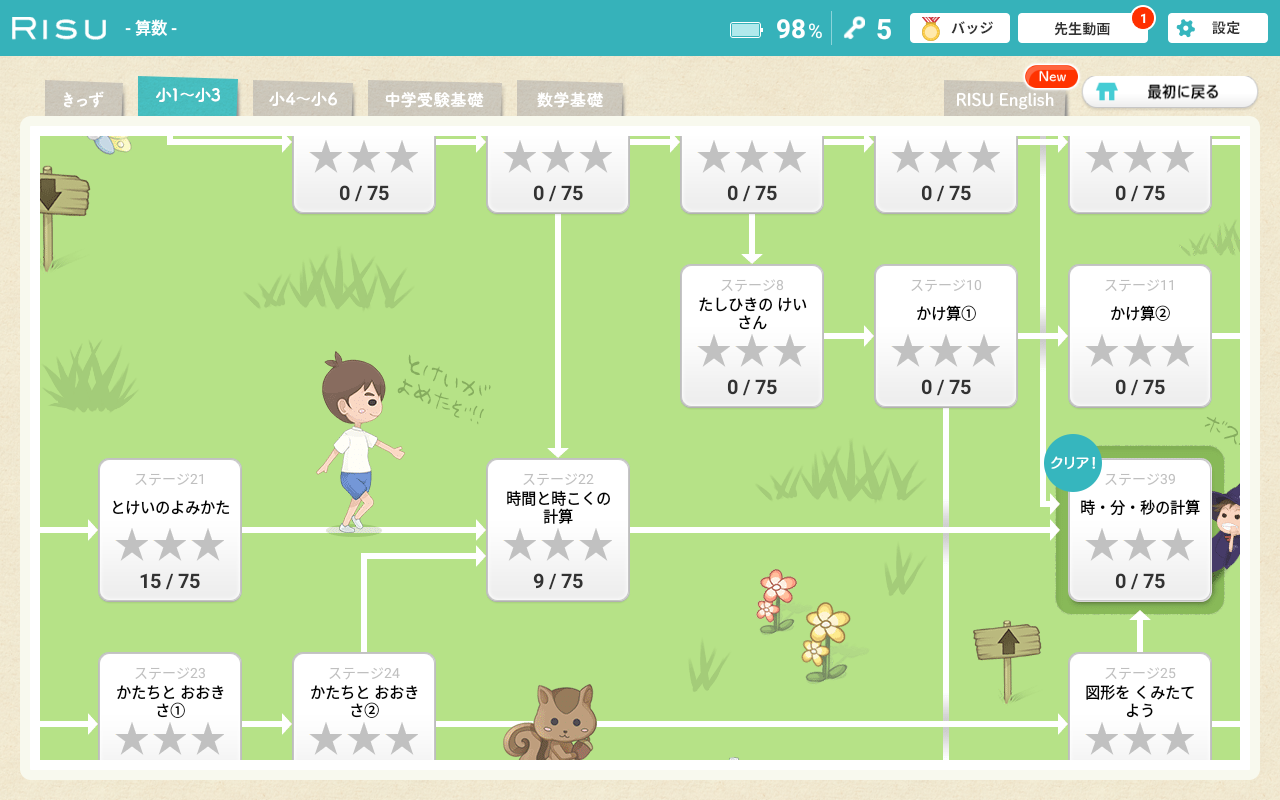

1.「無学年制カリキュラム」で一人ひとりにマッチ

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えて先取り学習をどんどん進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

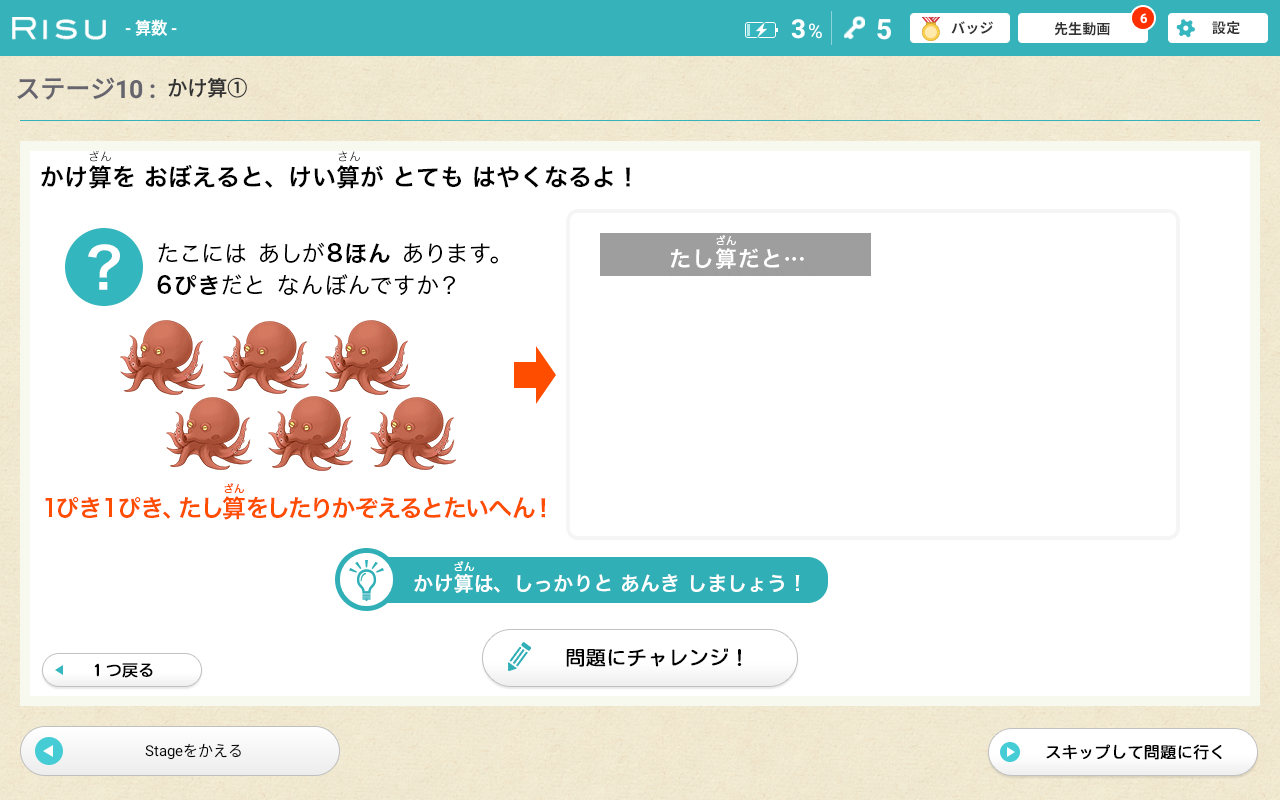

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

新しい学習は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的イメージで理解できるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

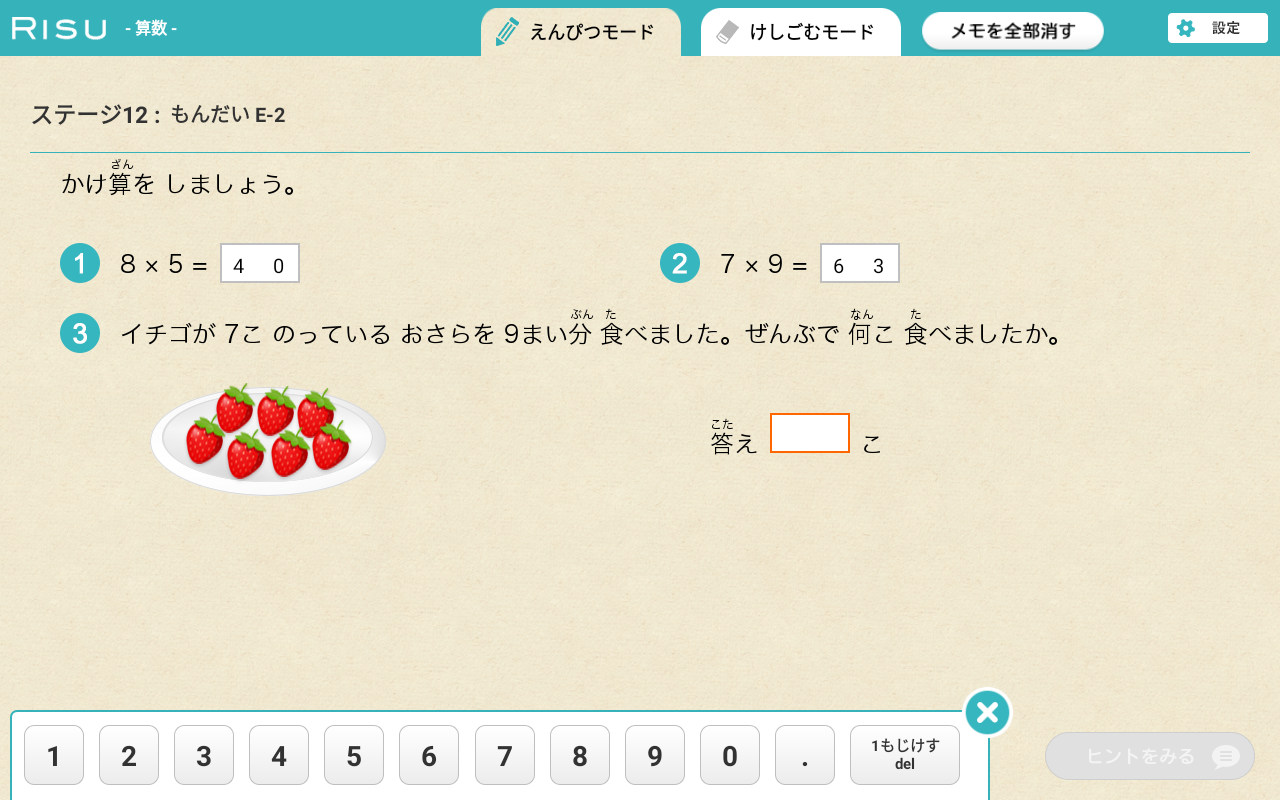

3:文章問題・図形問題が豊富

RISU算数では、文章問題や図形問題が豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

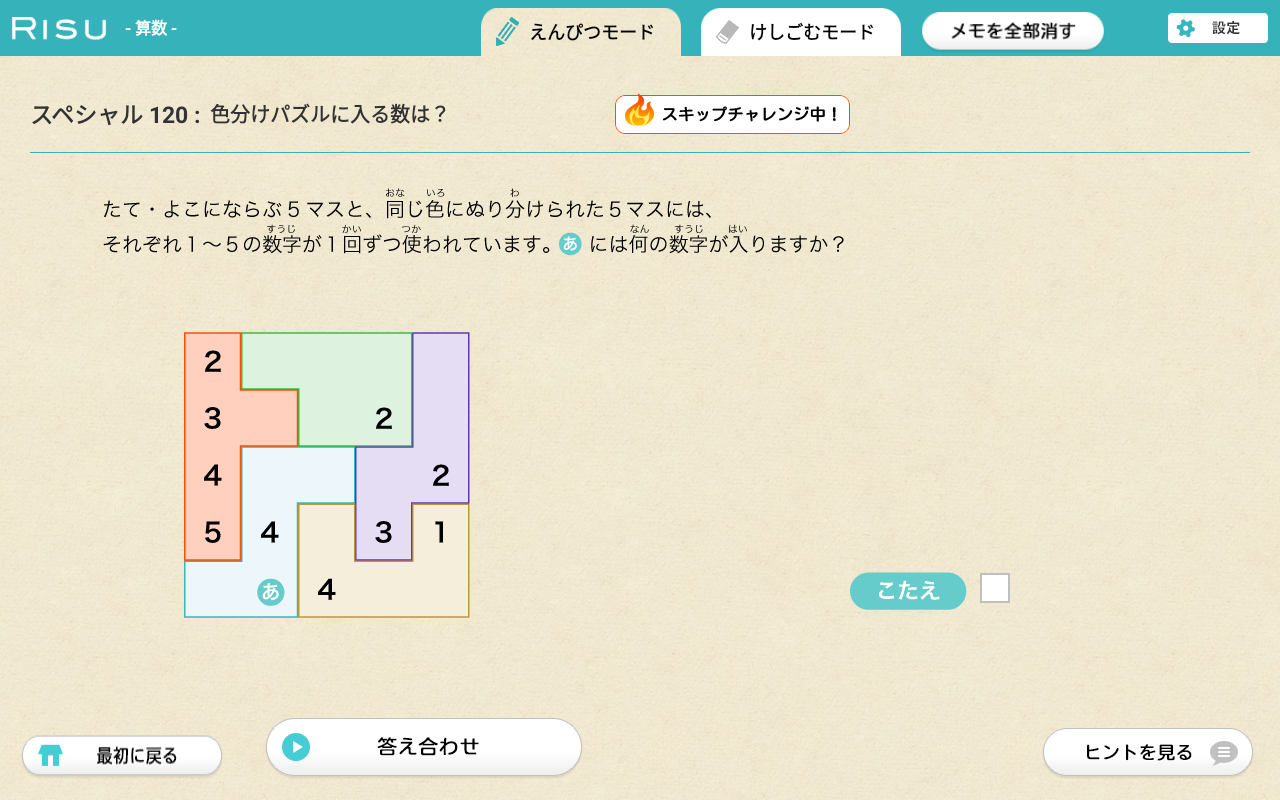

4:「スペシャル問題」で思考力を鍛える

算数オリンピック問題や中学入試なども「スペシャル問題」として多数収録。

スペシャル問題は通常問題を解き進めるとゲットできる「鍵」を集めることで挑戦できるハイレベルな問題。

「もっと難しい問題を解きたい!」という好奇心旺盛なお子さんはぜひ挑戦してみてください。

5:保護者も安心のサポート体制

RISU算数には、自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールといった、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

毎日忙しいおうちの方も、お子様の隣でつきっきりになる必要はなく、安心して学習を見守ることができます。

RISUを年長の春から始め、小1の後半には小5までの学習内容が終わり、小3になる直前の春期講習からSAPIXに入りました。たしか3年生は20クラスくらいありましたが、入室テストの成績が良く、いきなり上から2番目のクラスからのスタートでした。最大の合格要因は幼少期のRISU算数です。学年関係なく子どもが好きなだけ進められるので、まるでゲーム感覚で先取り学習ができました。

(合格校:開成中学・栄光学園中学・浅野中学・栄東中学)

「RISU算数は中学受験に効果あり?塾なしでも合格できる?活用例や体験談を知りたい(学相談室)」

子どもが公文を嫌がるときどうする?まとめ

くもん式の特長であるスモールステップと反復学習は、学習習慣や基礎学力を身につけるのにとても適しています。

しかし特に幼少期は、プリント学習や単調な反復作業がどうしても合わないという子も決して珍しくありません。

一番大切なのは、お子さんが楽しく勉強に取り組めること。

幼児期の「楽しく学ぶ経験」が好奇心の種となり、将来にわたって学び続ける原動力となります。

世の中にはさまざまな教材やサービスがありますので、ぜひお子さんに合った勉強方法を見つけてあげてくださいね。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。ぜひ一度お読みください!