①位の意味を理解する

②位の変化をイメージできるようにする

③体感的・視覚的から言語的へ

位の学習でつまずきやすいお子さんは、数字をただの並びとして理解している傾向があり、1年生で学習する数の概念をしっかり理解する必要があります。

また、位が変わるイメージができないお子さんも位の学習につまずきやすいです。

位の意味や変化を体感的・視覚的に理解し、少しずつ言葉で位を理解できるようにしていくことが重要です。

目次

算数「位」とは?

まず、位(くらい)とは何でしょうか。桁(けた)との違いは?

お子さんに分かりやすく説明できるよう、まずは位の意味を確認してみましょう。

「位」とは数字の位置

位とは、数字が数の中でどの位置(何の集まり)にあるかを示すものです。

100を表すのに、⚪︎を百個書くわけにはいきませんので、一の集まり(一の位)、十の集まり(十の位)、百の集まり(百の位)に場所を分けて書き表します。

100は、百の集まりが一つと十の集まりはゼロ、一の集まりもゼロという意味です。

この「一の位」「十の位」「百の位」…といった考え方は「位取り」と呼ばれています。

位の学習は1年生からスタート

位の学習は簡単に見えて、実は算数の重要な基礎。

そのためスパイラル学習で何年間もかけて理解を深めていきます。

小1では簡単な3位数の表し方、小2では簡単な4位数までの表し方を学習。

小3ではそれらの表し方を応用して千や万の位の計算を学習します。

そして小4では、さらに大きな数である億・兆の表し方と計算、1よりも小さな数である小数の計算を学習します。

「数の表し方→計算」という流れで、小1から小4までかけて位を増やしていきます。

「位」と「桁」の違い

位(くらい)と混同しがちなのが「桁(けた)」です。

この二つには大きな違いがあります。

- 位:その数字が何(1か10か100かなど)の集まりかを表す

- 桁:数字が何個並んでいるかを表す

たとえば、507を例にすると次のような違いがあります。

- 位:7は「一の位」、0は「十の位」、5は「百の位」

- 桁:「507」は「3桁の数」

「位」の学習でつまずく影響

位の学習でつまずく影響は大きく、主に以下の3点です。

- 数量感覚が身につかない

- 繰り上がり・繰り下がりの計算が難しくなる

- 大きな数・小数でつまずきやすくなる

位がわからないと数量感覚、つまり数の大きさや大小比較が難しくなります。

億や兆といった大きな数や、小数第一・第二の位といった小数の学習でもつまずきやすくなります。

とくに影響が大きいのが繰り上がりや繰り下がりの計算です。

「繰り上がりのある足し算が苦手な子。分かりやすい教え方が知りたい(学び相談室)」

「繰り下がりのある引き算の教え方は?【1年生の学習から筆算まで】(学び相談室)」

「位」を理解できない原因

ここからは、お子さんが位の学習でつまずく原因について解説します。

位を理解できない主な原因は3つです。

- 単なる数字の並びとして捉えている

- 十進法の仕組みがわからない

- 位が示す数の大きさがわからない

位を数字の並びとして覚えている

位を数字の並びとしか見ていないお子さんは、数の概念理解が不足しやすいです。

数の概念とは、数量の認識、順序の理解(序数)、大小関係の理解、そして位・位取りの理解などです。

「1の次の数字は2」「4と7では7の方が大きい」「9に2を足すと11になる」など、小学生1・2年生の算数で学習する基礎的な概念の理解が不十分だと、とくに大きな数や小数が出てきた際に位(くらい)の理解が難しくなります。

十進法の仕組みがわからない

十進法(じっしんほう)とは、「0」から「9」までの10種類の数字を使い、数を数えたり表したりする方法。

単位の数が10集まるごとに新しい位(桁)を作り、左に行くほどその値が10倍になるのが特徴です。

位を理解できない原因には、十進法の仕組みが分からない場合や、位が変わるイメージができない場合があります。

たとえば、「9の次が10になる(1が10個で10になる)」や、「10が10個で100になる」など。

十進法の仕組みがイメージできないと、新しい位ができる(繰り上がる)イメージや、10個のまとまりで新しい位ができるイメージが難しくなります。

「位」が示す数の大きさがわからない

暗記に頼った計算練習に偏り、位を体感的・視覚的に理解する学習が不足している場合も、位につまずく原因になります。

もちろん知識を覚え反復練習をすることは学習に欠かせません。

しかし位を理解するには、モノを10個集めてくくる体験や、100まで数えるときの区切り(十の位が変わる瞬間)を意識し、位を体感的・視覚的に理解する経験がまずは必要です。

家庭でできる「位」の教え方

ここからは、家庭でできる位の教え方をご紹介します。

ポイントは、具体的なモノから抽象的な数字へ段階的にステップアップしていくこと。

小学生は抽象的な思考が未発達なので、いきなり数字だけを使わずに、身近なモノを使って具体的に教えていきましょう。

①モノを使って「数のまとまり」を作る

まずはモノを数えて位を体感的・視覚的に理解できるようにしましょう。

小学校ではおはじき・ブロック・数え棒などを使って10個でひとまとめにする学習をします。

家庭でも「お金」や市販の「玉そろばん」「アプリ」などを活用すると、「1(一の位)が10集まると10(十の位)になる」を体験できるのでおすすめです。

数字をただ読むのではなく、実際にモノを使って数え上げたり、数のまとまりを作る体験はぜひ低学年までにたくさんしてほしい経験です。

②「位」の変化を見える化する

次のステップでは、数を書き表す練習です。

数を書き表す際には、位取り表(位の表)を使いましょう。

「9の次は10、19の次は20」や「28+7=35」のように繰り上がりが生じる場面や、「1が10個で10になる、10が10個で100」のように新しい位が登場する学習では位取り表は必須です。

位取り表を使いながら位の変化が見えるように数を書き表すようにしましょう。

また、位という言葉をもう少しお子さんに馴染みのある言葉やモノで教える方法も効果的です。

たとえば、位ではなく「十のお部屋」「百のお部屋」といった言葉や、10円や100円といったお金の数え方を使うとグッとわかりやすくなります。

③言葉で「位」の変化を理解する

そしてさらに抽象的なステップである「ことばで数を理解する」練習にうつります。

たとえば、

「1が10個集まったら十の部屋(位)に10が1個」

「10円が10個になったら100円玉1個と同じ」

「100が10個で1000になる」

など、位取りや位の変化を言葉にしていきましょう。

少し手間に感じるかもしれませんが、算数には言語力も重要です。

数や位のイメージを言語化(=抽象化)する力は、文章題や高学年の算数に必要な力で、論理的に思考したり、表現したりするために欠かすことができません。

「小3算数の文章問題が苦手。式を立てられない原因と対策法を教えてください(学び相談室)」

④計算に応用する

最後のステップでは、①〜③で深めてきた理解を計算スキルにつなげていきます。

とくに繰り上がりや繰り下がりの学習では、位の学習が大いに役立ちます。

また、繰り上がりや繰り下がりのある計算を通して、位や十進法の仕組み、数の概念の理解をさらに深めていけます。

「計算が早くなる方法を知りたい!計算が得意な子が自然にしている習慣とは?(学び相談室)」

生活で「位(数)」にふれ思考力を高める

机上の勉強だけでなく、生活の中でも位(数)に触れましょう。

たとえば買い物の場面では、値段の高い安いが実感されやすいです。

できればお子さんが自分で現金を使ってお買い物する経験ができるといいですね。

時計の読み取りも位の学習に有効です。

時間の場合は六十進法ですが、「60秒は1分」「60分は1時間」という考え方は十進法と同じで、時間用の位取り表を使えば理解しやすくなります。

お子さんが大きい数を調べる機会を作るのもおすすめです。

たとえば、「人口が多い国ランキング」「世界の長者番付」など、大きな数に触れるテーマで調べ学習をすると、自然と大きな数(小数)に触れられます。

身近なものや興味関心と結びつけて学習することが探究心につながり、お子さんの思考力を高めていきます。

ビジネス映像メディア「PIVOT」にRISU Japan 代表今木が出演。「位・目盛り・図形」でつまずく危険性について詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

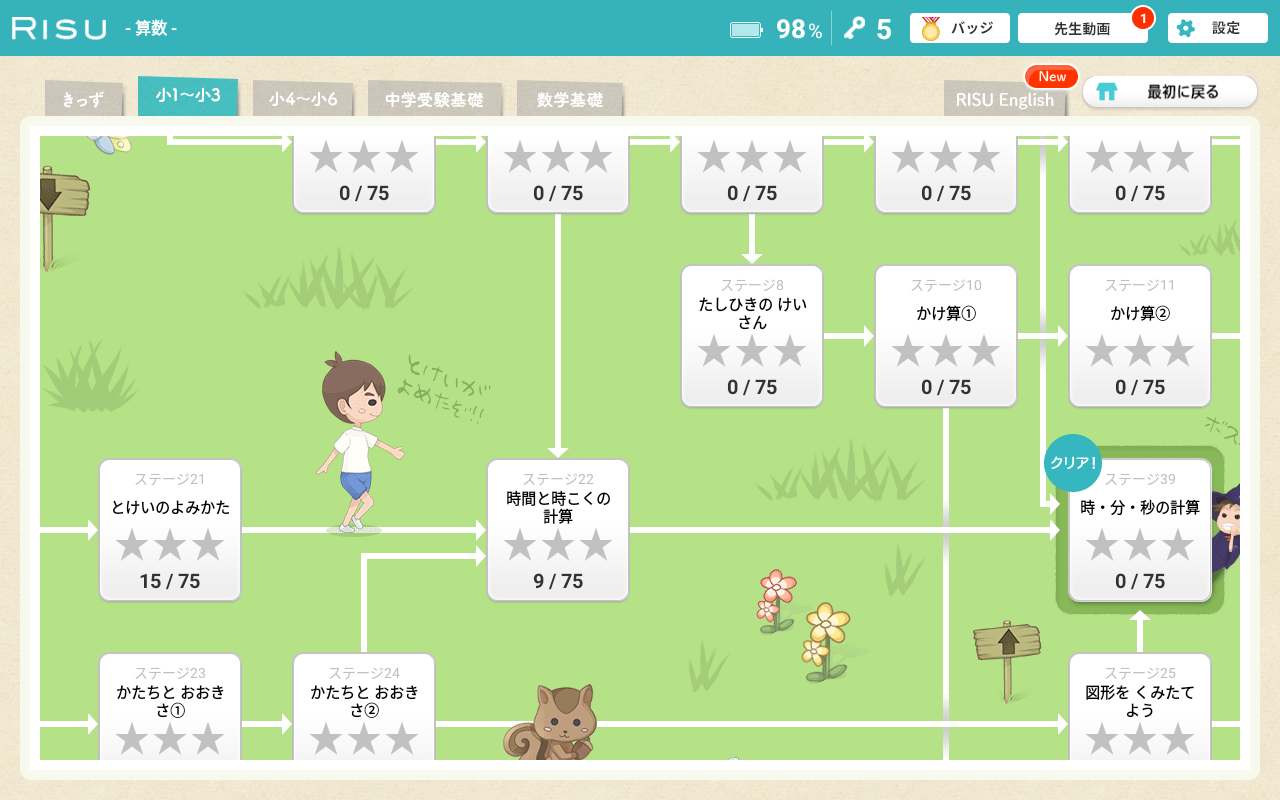

「RISU算数」ならタブレットで視覚的に位(くらい)がわかる!

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、学校の勉強にも意欲的に取り組めるようになります。

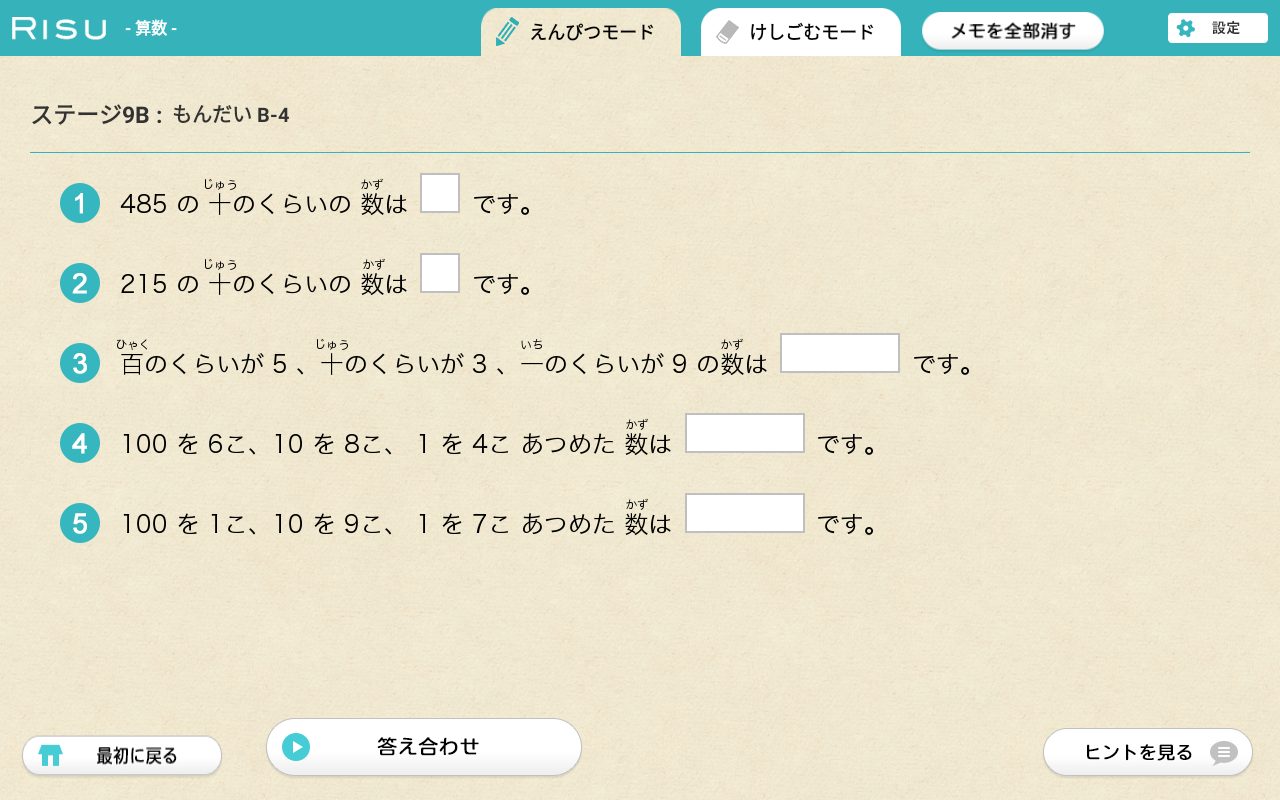

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

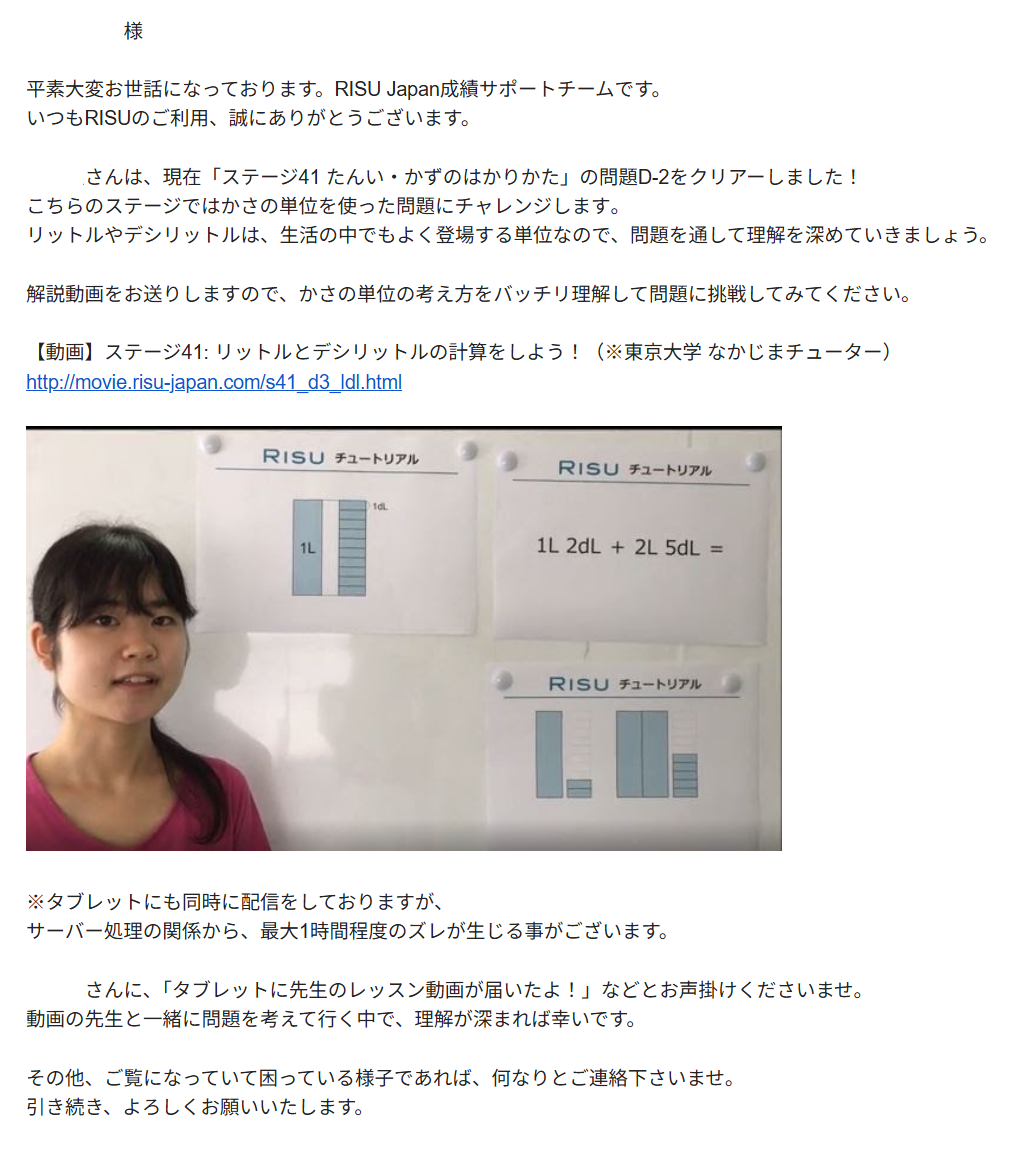

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

3.文章問題で応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

まとめ:位の理解が算数全体の土台になる

今回は算数の3大つまずきポイントの一つである「位(くらい)」について解説しました。

位の理解は算数全体の理解につながります。

とくに位を理解すると繰り上がりや繰り下がりの計算がスムーズになります。

大きな数や小数にも対応でき、算数嫌いになる可能性を小さくできます。

この記事を参考に、毎日の学習と生活や遊びの中で、お子さんが自然に位を理解できるように工夫して教えてみてください。

RISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験をご検討の方はぜひこちらもお読みください。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

お子さんの勉強の参考に、ぜひ一度のぞいてみてくださいね。