・算数の「かけ算九九」

・国語の「漢字学習」

かけ算九九は算数のあらゆる学習の基礎でなり、小2から一気に学習量が増える漢字は語彙力や読解力の基礎となります。

勉強についていけない状態を、低学年だからといって放っておいたり、学校や本人任せにしたりすると、子どもが勉強嫌いになるかもしれません。

この記事では、小学2年生が勉強についていけなくなる原因や、勉強についていけない場合の家庭学習について解説します。

子どもが勉強についていけず困っている方や、子どもがスムーズに学習できるようサポートしたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

小学2年生で勉強についていけなくなる原因

まずは、2年生で勉強についていけなくなる原因をみていきましょう。

1年生の学習内容が定着していない

学力の基礎となる1年生の学習内容が定着していないと、2年生での学習で難しさを感じてしまいます。

- 苦手なひらがなやカタカナがある

- 文章を読むのに時間がかかる

- 指を使って計算している

苦手な文字があると、黒板からノートに写す板書に時間がかかります。

書くことに集中しすぎて授業をしっかりと聞けない悪循環に陥りやすいです。

また、文章をすらすらと読めない場合も、勉強につまづく原因となります。

1文字ずつ読むことに集中してしまうと、肝心の内容が頭に入りません。

算数では、指を使って計算をしていると、計算するスピードが遅くなるため授業についていけない可能性があります。

また、筆算やかけ算に進むと指では対応できなくなり、苦手意識が高まります。

「小学2年生「時間と時刻」のポイントは?家庭でできる時間計算の教え方を教えてください(学び相談室)」

かけ算九九(くく)を覚えられない

2年生の算数で最も重要な九九は、単純な暗記や反復学習になりやすく、苦手になりやすい単元です。

九九は全部で81個と覚える量が多く、とくに数字が大きくなる6の段以降は苦手意識を持つ子どもが多くいます。

九九は、割り算や面積・速さの問題などあらゆる算数の基礎なので、算数全体に苦手意識を持つきっかけとならないよう、対策する必要があります。

漢字を覚えられない

2年生の漢字が覚えられず、勉強嫌いになるケースは珍しくありません。

1年生で覚える漢字は80個であったのに対し、2年生では160個に増えます。

また、1年生の漢字は「木」「田」といった画数が少ないものが主流でしたが、2年生では「雲」「細」などの部首がある漢字が登場します。

さらに画数が多い「顔」「曜」といった複雑な漢字も習うため、勉強への苦手意識が芽生えやすいです。

授業が子どもの発達ペースや特性に合わない

授業の内容やスピードが、子どもの発達のペースや特性に合っていない可能性も考えましょう。

縄跳びは得意だけど跳び箱は苦手という子がいるように、学習においても得手・不得手があるため、授業がはやいと感じる子もいます。

授業の進度が子どもに合っていないと、「自分だけできない」「みんなにバカにされる」と自己否定的になりやすいため、個別にフォローする必要があります。

「小2の壁の乗り越え方は?学童や勉強がうまくいくか不安です(学び相談室)」

勉強についていけない小学2年生の特徴とサイン

勉強についていけない子どもの特徴やサインは以下のとおりです。

- プリントやテストを出さない

- 宿題をやりたがらず時間がかかる

- 「授業でどんなことをやったの?」と聞いても答えられない

- 学校に行きたがらない

このような兆候を感じたら、勉強に困難を感じていないか一度確認するとよいでしょう。

プリントやテストを出さない

勉強についていけないと、子どもは授業でおこなったプリントを雑に扱ったり、小テストを出さなくなったりします。

学習意欲が低下すると、プリントを丁寧に扱う心の余裕がなくなるほか、両親に怒られたくない・悲しませたくないという思いからテスト類を隠します。

今まできちんとプリントやテストを出していた子が出さなくなったら、勉強につまづいていないか確認しましょう。

宿題をやりたがらず時間がかかる

宿題をなかなかやらなかったり、宿題をしてもいつもより時間がかかったりする場合も、勉強に難しさを感じている可能性があります。

子どもは、苦手意識がある教科の宿題は「どうせできない」と意欲が大きく低下するため、やりたがりません。

また、理解不足だと宿題に時間がかかります。宿題が難しいと感じると中断して別のことを始めるなど、集中力も続きません。

宿題をやりたがらず、開始しても時間がかかる場合は、「宿題をはやく済ませなさい」と叱るのではなく、なぜ時間がかかっているのか分析しましょう。

「小学生の宿題やらない問題を解決!家庭でできる習慣づくりのコツとは?(学び相談室)」

「授業でどんなことをやったの?」と聞いても答えられない

授業の内容を聞かれても答えられない場合は、授業を理解していないか、授業中に上の空になっている可能性があります。

授業をしっかり理解していると、授業の内容を両親に説明できます。

授業内容を説明できず、聞かれるのを嫌がる様子があれば、勉強につまづいていないか確認しましょう。

学校に行きたがらない

勉強に困難を感じると、学校に行きたがらなくなります。

子どもが勉強のできなさを周囲と比べてしまったり、周囲にバカにされたりなどの経験を通して、「自分はできない子だ」と自己を否定するようになるためです。

学校が苦痛になる前に、子どもが感じている「わからない」「できない」というサインを見逃さないようにしましょう。

「算数が将来役に立つ理由は?子どもが納得できる説明をしたい(学び相談室)」

苦手な勉強を克服する家庭学習の方法

小学2年生で勉強についていけない場合の学習方法を解説します。

1年生で習った読み書きを復習する

字を書くことが苦手な子は、どの字が苦手なのか明確にして、プリントなどで対策しましょう。

ひらがな・カタカナは「学校で習えば書けるだろう」と保護者は油断しがちです。

とくにカタカナは似ている字が多く、子どもにとって見分けがつきにくいため、書けないカタカナがないかチェックしましょう。

短い文章を写し書きし、文章を書く練習をするのもおすすめです。

その際は声を出しながらおこなうと、音読対策にもなります。

「5歳・6歳・7歳でひらがなが読めないのは学習障害や発達障害ですか?原因や対策を知りたい(学び相談室)」

1年生で習った計算を復習する

算数で指を使っている子は、計算の演習を一定量おこないましょう。

指で実数を確認しながらおこなう計算は、足し算を理解するうえで必要な過程であるため、必ずしも悪いやり方ではありません。

計算に慣れると自然と指を使わなくなるので、計算プリントなどを活用して数の分解・合成をたくさん経験させてください。

また、移動中や荷物を持っているときなどに「4+5はいくつだっけ?」と暗算させ、指を使わない計算に慣れさせてみましょう。

計算力がつくと自信も回復していきます。

「計算が苦手な小学生。計算が得意になる方法を教えてください(学び相談室)」

家庭学習が必須な九九(くく)は丁寧に教える

九九は、学校の授業だけで覚えるのは難しいため、家庭でのフォローが必須です。

以下をポイントにして九九を教えましょう。

- かけ算の意味を教える

- 得意な段と不得意な段を分ける

- つまったときの考え方を教える

- 歌やリズムだけでなく書いて覚える

それぞれ具体的に解説します。

「子どもが掛け算九九を覚えられません。家庭でできる九九の教え方や覚え方を知りたいです。(学び相談室)」

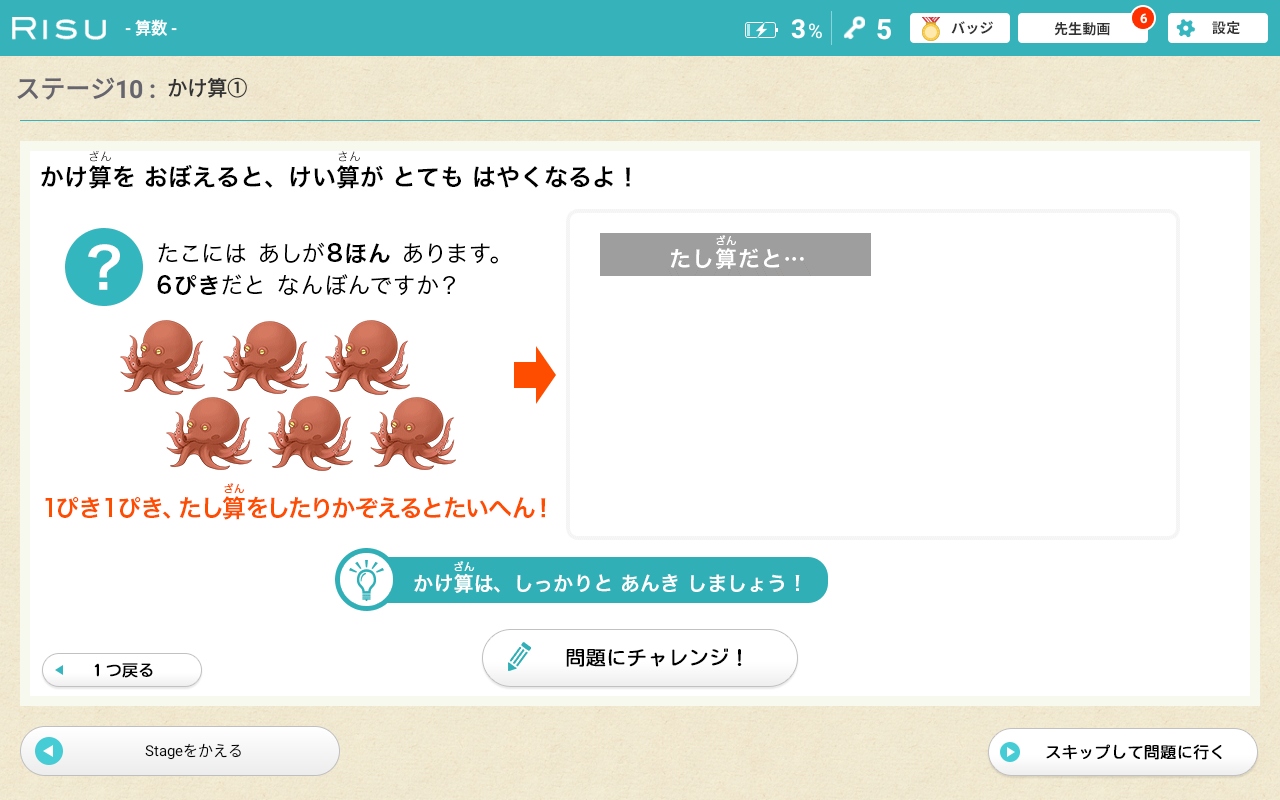

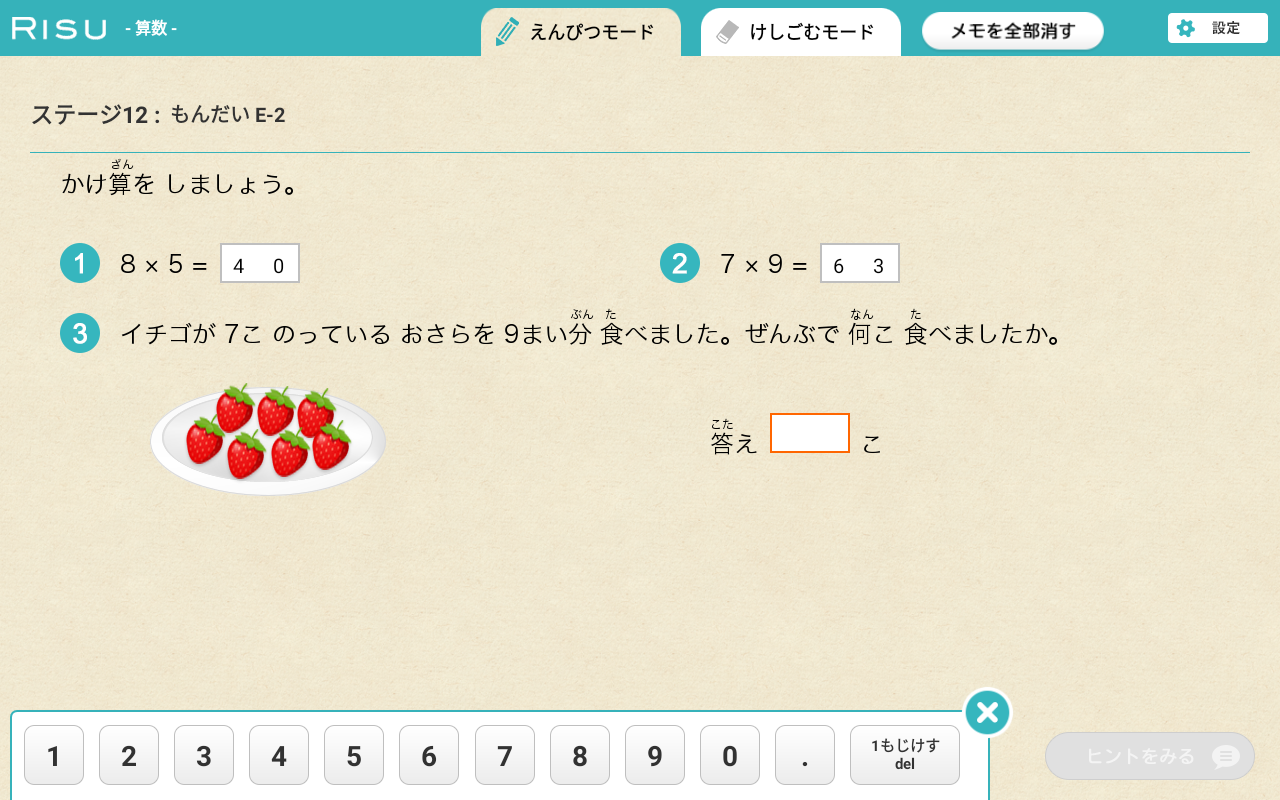

1.かけ算の意味をしっかりと教える

かけ算の仕組みや意味を、具体物や絵を使って、しっかりと教えましょう。

九九の歌は覚えやすいですが、九九の意味を考えずに覚えてしまうと、間違いに気付けません。

たとえば、歌を聞き間違えて「3×6は18、3×7は12」といったように覚えてしまった場合、かける数が増えているのに対し答えが少なくなっている矛盾をそのままにしてしまいます。

同じ数を繰り返し足すという、かけ算の性質をしっかりと理解していれば、3の段は3ずつ増える意識が芽生え、「あれ?3×6が18なのだから3×7が12だと数が減ってしまう」と間違いに気付きます。

九九でつまづかないためには、かけ算の仕組みをきちんと理解させましょう。

2.得意な段と不得意な段に分ける

九九は合計で81個と、すべて覚えるのは子どもにとってハードルが高いです。

苦手意識を少しでも軽減するために、得意な段と不得意な段を明確にし、「覚えるべき数」を減らしましょう。

九九が苦手な子どもでも、1〜3の段や5の段など「得意な段」があります。

得意な段や、すでに獲得している九九を子どもに認識させ「覚えている九九がたくさんある!」と自信を持たせましょう。

また、「不得意な段」のなかでも、実際には苦手なかけ算が1つか2つという場合もあります。

たとえば、4の段が苦手という子どもに実際に暗唱してもらうと、答えにつまるのは「4×7」だけといったケースは少なくありません。

このケースでは4×7を重点的に覚えるだけで、あっという間に4の段が「得意な段」に変わります。

不得意な段は、すらすら言えるものと言えないものに分けて対策しましょう。

3.つまったときの考え方を教える

九九につまったときの考え方を教えると、うろ覚えでも答えを出せます。

- 一つ前のかけ算から足し算する

- かけられる数とかけられる数を反対にする

たとえば、「6×3」につまった場合、「6×2は12だから、そこに6を足して18」と考えて答えを出せます。

また、かけられる数とかける数を反対にして「3×6」と考えると、「さぶろくじゅうはち」とすでに覚えているかけ算に該当し、答えを出せる可能性があります。

4.歌やリズムだけでなく書いて覚える

見たり聞いたりするだけでなく、実際に答えを書くのも記憶の定着に有効です。

歌やリズムだけでは、記憶が曖昧なまま定着しない可能性があるため、九九のプリントを解く・紙に書くなど、視覚・聴覚・触覚と複数の感覚を使って九九を定着させましょう。

漢字は何度も書かせない

漢字学習が苦手な子どもには、無理に反復練習をさせないようにしましょう。

2年生の漢字は、画数が多く、1年生の漢字より形を捉えにくくなっています。

見様見真似で書くのは苦痛になりやすいため、漢字の部品を分解して、形を認識しやすいようサポートしましょう。

たとえば、「細」という漢字であれば「糸に田んぼだね」と分解して伝えると、子どもは形を捉えやすくなり、何度も反復しなくても覚えられるようになります。

また、とめ・はね・はらいは、つい厳しく指導しがちですが、漢字が苦手な子に厳しく指摘すると漢字嫌いになりかねません。

最初から厳しく指導せず、ある程度書けるようになってから「ここをしっかりはねるとカッコいい字になるよ」と修正していきましょう。

学習アプリやタブレット教材で学習の楽しさを知る

勉強がすっかり嫌いになってしまった子どもや、机の上での学習に拒否感が強い子どもには、ゲーム感覚で取り組める学習アプリやタブレット教材がおすすめです。

アニメーションで視覚的に理解しやすく、ソファに座ってリラックスして取り組むこともできるので、プリント学習に苦手意識がある子どもも楽しく学べます。

問題を解ければ次に進み、できなければ復習問題や解説動画が出てくるため、授業のペースが合わない子どもにもぴったりです。

保護者のサポートが重要!勉強ができない子への関わり方

低学年の子どもが自分で苦手を克服するのは難しいため、保護者のサポートが重要です。

しかし、適切に関わらないと勉強への苦手意識が悪化しかねません。

子どものやる気を引き出し、苦手を克服するための保護者のサポート方法について、確認していきましょう。

学習時間は短くし、机上の勉強に固執しない

勉強についていけないからと、家庭学習を長時間させないようにしましょう。

また、机上の勉強にこだわらず、移動中のちょっとした時間に九九を暗唱するなど、なるべく「勉強している感」を出さないようにします。

勉強に苦手意識が発生すると、プリントに向かう時間が長くなりがちです。

苦手なのに長時間勉強するのは子どもにとって苦痛であり、さらなる勉強嫌いを招く原因となります。

朝1問、寝る前に2問など勉強量や時間を短くし、「できた!」「終わった!」という達成感を持たせましょう。

細かい指摘をしないで褒める

細かく間違いを指摘して正しくやらせようとせず、勉強を楽しいと思えるように褒めてサポートしましょう。

字が汚くて読めないからやり直させたり、うっかりミスに対して「ちゃんと考えたの?」などと厳しく指摘したりすると、勉強でつまづきがちな子は嫌になってしまいます。

また、勉強についていけない子どもは、間違いに対して罪悪感を抱えがちです。

間違うことは悪いことではなく学びのチャンスなので、「間違えたからこそ良いことに気付けたね」と間違いをポジティブに捉えられるように関わります。

ある程度、勉強に自信を持てるようになってから、少しずつ細かい点を指摘しましょう。

子どもに教えてもらう

学習が進んできたら、「あれ?ここってどうやるんだっけ?教えてくれる?」と問いかけて、子どもに説明させてみましょう。

「なぜそうなるのか」を子ども自身が論理的に説明することで、理解がさらに深まります。

保護者に教えてもらうという一方通行の勉強ではなくなり、子どものやる気が出て、自己肯定感も高まります。

学校の先生と連携する

子どもが勉強についていけない場合、なんとか家庭で努力しようと思いがちですが、日々子どもが学習する姿を見ている先生と連携するのも大切です。

どの単元で困難を感じているのか・授業中の様子はどうかなど相談しながら、対処法を一緒に考え、学校と家庭の両方で連携して対応しましょう。

小学2年生で勉強についていけない場合のよくある質問

2年生で勉強についていけない場合によくある質問をまとめました。

勉強ができる子は小学何年生から差が出る?

小学4年生ごろから、勉強ができる子とできない子の差が出やすいといわれています。

小学3〜4年生から、単純な暗記や表面的な理解では対応できない抽象的な学習内容へと変化するためです。

単元をきちんと理解し、理解した内容を応用する力が必要になっていきます。

「小3の壁とは?原因・問題点・対処方法、小4の壁との違いを教えてください (RISU 学び相談室)」

小学生で一番難しい学年は?

小学校で一番学習が難しい学年は5年生といわれています。

とくに、小学校算数で一番の難所が5年生であり、割合・面積・体積・速さと算数が苦手になるきっかけになりやすい単元が続きます。

「分数の掛け算・割り算が苦手です。克服する方法を教えてください。(学び相談室)」

小2で勉強ができない子は落ちこぼれ?将来どうなるのでしょうか

小学2年生で勉強についていけないからといって、落ちこぼれではありません。

とくに低学年は、理解力に個人差が大きく、また勉強へのやる気も子どもによってさまざまです。

低学年で成績がふるわなくても、高学年で勉強に目覚めるケースもあります。

小学2年生は基礎を固める時期なので、理解できない単元があれば対応する必要はありますが、重要なのは後伸びする力です。

勉強を完璧にこなす力より、学習の楽しさを感じられるようにサポートしましょう。

小学2年の算数対策なら「RISU算数」がおすすめ

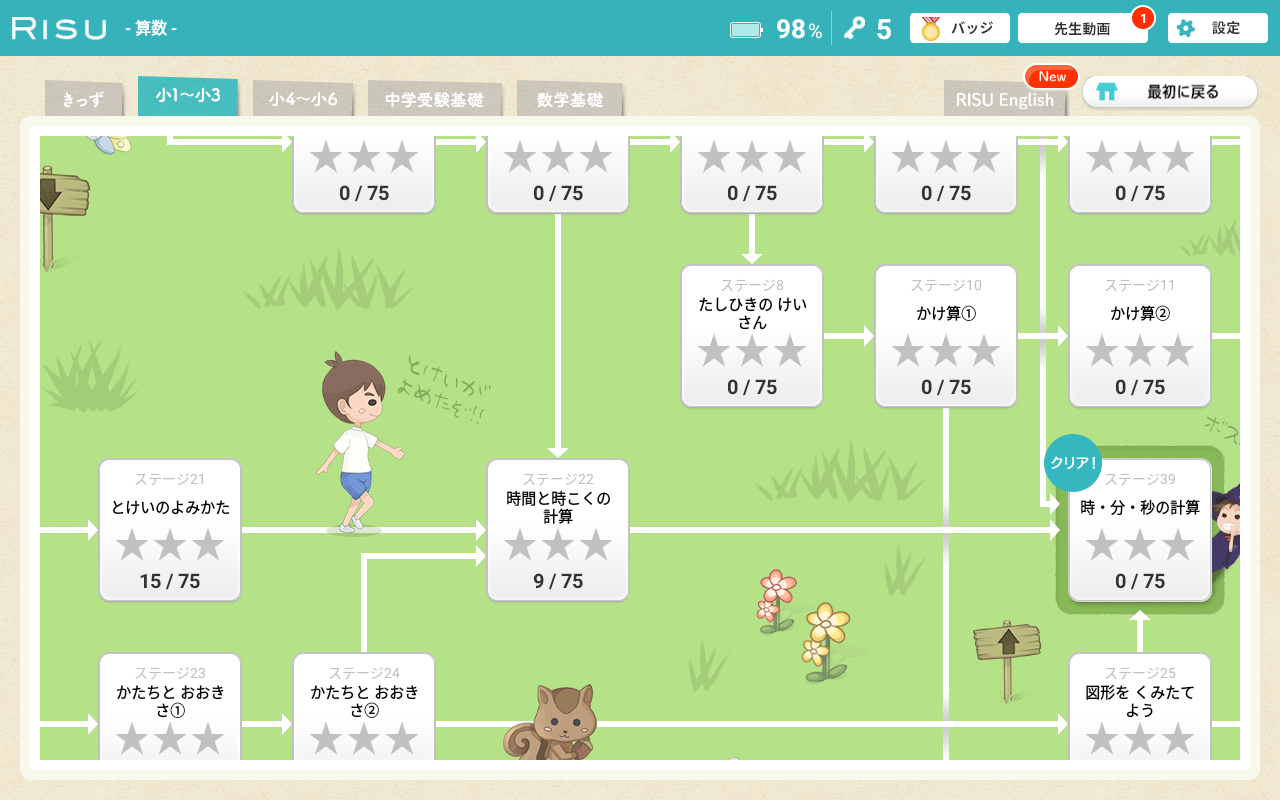

算数の家庭学習なら、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

RISU算数には基礎から応用まで約10000問を収録。

小2のつまずきを克服し、算数がどんどん得意になるRISU算数の特長をご紹介します。

1.「無学年制カリキュラム」で一人ひとりにマッチ

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

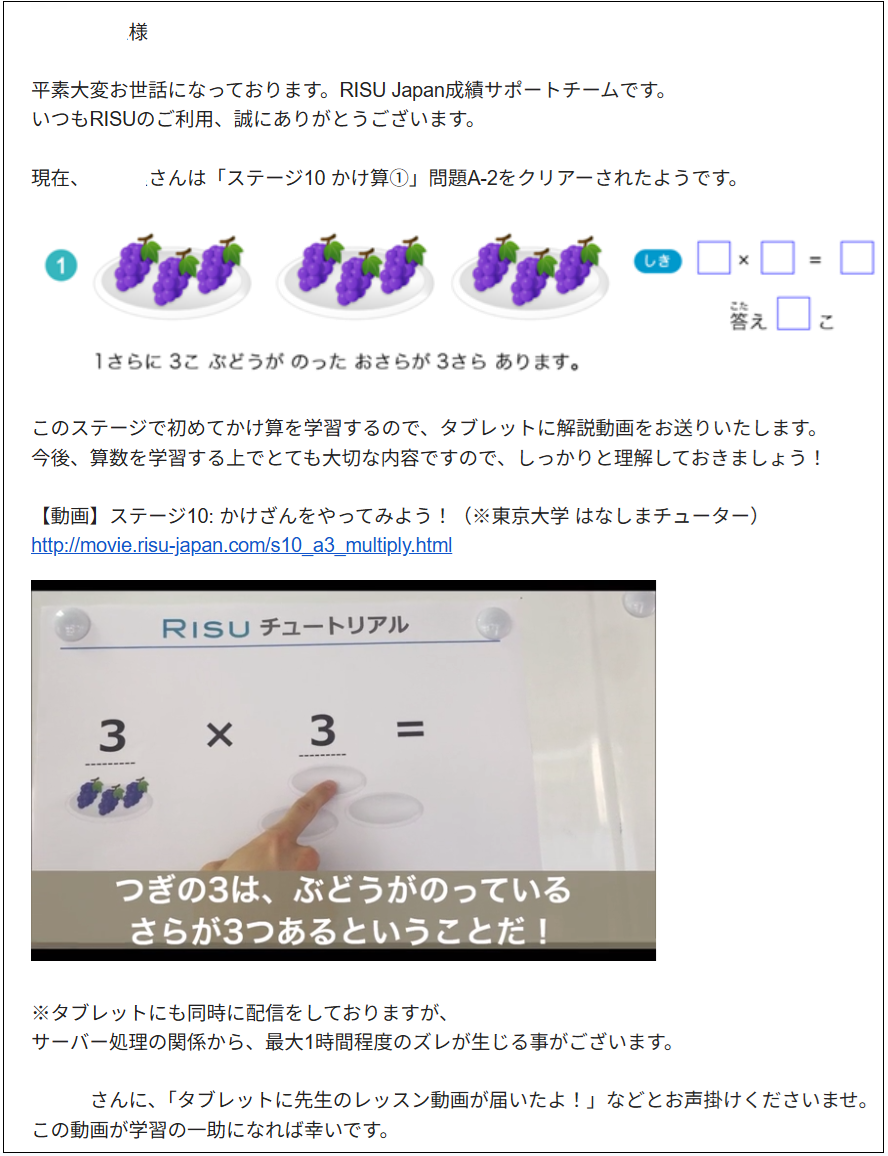

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

新しい学習は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的イメージで理解できるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

3:文章問題・図形問題が豊富

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

計算問題だけでく、段階的にしっかりと考えることで、算数の本質的な理解につなげることができます。

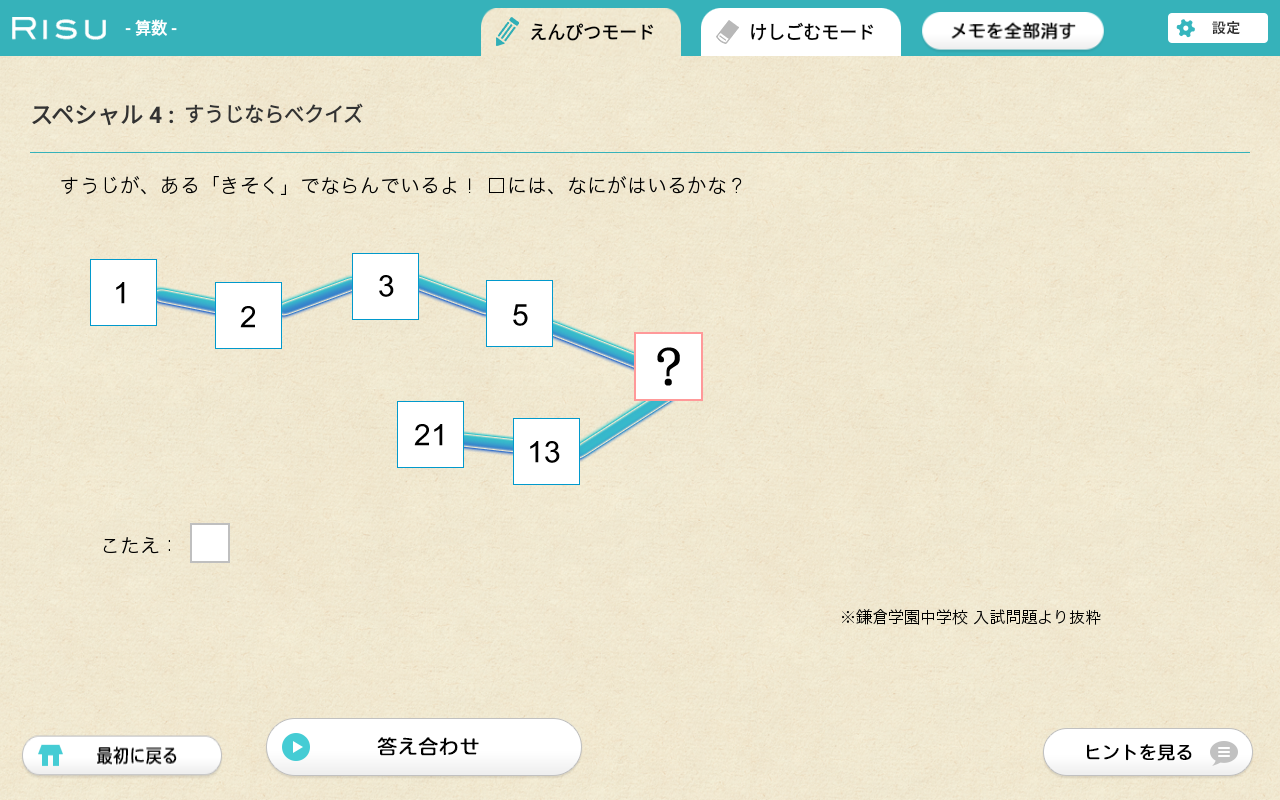

4:「スペシャル問題」で思考力を鍛える

算数オリンピックや中学入試なども「スペシャル問題」として多数収録。

スペシャル問題は通常問題を解き進めるとゲットできる「鍵」を集めることで挑戦できるハイレベルな問題。

「もっと難しい問題を解きたい!」という好奇心旺盛なお子さんはぜひ挑戦してみてください。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールといった、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心して子どもの学習を見守ることができます。

小2で勉強についていけないときの対処法まとめ

小学2年生で勉強についていけない理由は、1年生の学習内容の定着不足や、2年生の重要単元である九九・漢字の難化にあります。

テストを出さなくなり、宿題に時間がかかるといった勉強についていけていない兆候がみられたら、早めに対策しましょう。

勉強についていけない子どもへの対策としては、苦手な単元の克服のほか、自分のペースで進められるタブレット学習もおすすめです。

どの子にも、「勉強って楽しいんだ」と思える日が必ずきます。

本記事を参考にして、焦らず寄り添いながら子どもをサポートしていきましょう!

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

またRISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!