小学校受験は、子どもだけでなく親の人格や価値観なども含め、トータルで判断されるため「人を見る受験」と言われます。

一方中学受験が、面接や調査書の提出は珍しく、多くは入試等本番の得点のみで決まるため「学力を見る受験」と言われます。

他にも受験準備や対策内容、向いているお子さんやご家庭のタイプなど、さまざまな違いがあります。

本記事では、小学校受験と中学受験を徹底的に比較し、メリットやデメリットをくわしく解説します。

小学校受験と中学受験を比較検討したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

小学校受験と中学受験の違いと特徴

まずは、小学校受験と中学受験の違いを解説します。

受験の時期とスケジュールの違い

小学校受験と中学受験の時期やスケジュールの違いをみていきましょう。

| 項目 | 小学校受験 | 中学受験 |

| 受験時期 | 9月:埼玉10月:神奈川・千葉11月:東京 | 1月:埼玉・千葉2月:東京・神奈川 |

| 準備開始時期 | 新年中(年少11月) | 新小4(小3の2月) |

| 準備期間の目安 | 2年 | 3年 |

小学校受験は新年中から通塾する家庭が多く、年少頃から小学校受験を意識します。

中学受験は新小4からの通塾が一般的です。入塾テストや先取り学習のために、低学年から家庭学習を始めるケースも多くみられます。

そのため、受験準備期間は中学受験のほうが長い傾向があります。

試験内容や求められる能力の違い

小学校受験と中学受験では、試験内容や求められる能力に違いがあります。

小学校受験の試験内容と求められる能力

小学校受験の出題内容をみていきましょう。

- ペーパー試験(図形・数量・言語など)

- 親子面接(保護者と受験生でそれぞれ面接する場合も)

- 運動(クマ歩き・なわとび・ボールつき・模倣体操など)

- 絵画・巧緻性(絵画・ちょうちょ結び・折り紙・紐通しなど)

- 行動観察(グループになり相談する・共同制作の様子を観察するなど)

このように、試験内容は多岐にわたります。各項目において、協調性・指示の聞き取り・待ち時間の態度・所作など、一つ一つの言動すべてが評価対象です。

子どもだけでなく親も、面接や願書を通じて人格や家庭の価値観を観察されています。

小学校受験は、学力だけではなく家族を含めた「人」を見る試験です。

中学受験の試験内容と求められる能力

小学校受験が「人」をみる試験であるのに対し、中学受験は「学力」や「思考力」を問う試験です。

中学受験の試験内容をみていきましょう。

- 4科目の試験(国語・算数・理科・社会)

- 英語試験(リスニング・筆記試験)

- 適性検査(作文・教科複合型の記述式問題)

- 受験生面接

近年では英語試験を導入する学校が増えていますが、基本的には4科目の学力試験です。

試験範囲は広く、公立小学校の学習内容を超えた問題も出題されます。

また、公立一貫校で実施される適性検査は、明確な正解が示されない問題が多く、思考力や表現力を問われます。

いずれも難易度の高い筆記試験であることが中学受験の特徴です。

受験生面接を実施する学校もありますが、学力ほど重視はされません。

「中学受験の塾はどう選ぶ?塾選びで失敗するのはどんなパターンでしょうか(学び相談室)」

受験対象校の違い

小学校受験に比べ、中学受験では受験対象校が多いという特徴があります。

| 受験対象校(首都圏) | 小学校受験 | 中学受験 |

| 私立 | 98校 | 312校 |

| 公立 | 1校(東京都立立川国際) | 26校 |

| 国立 | 11校 | 12校 |

小学校受験では中学受験に比べ志望できる学校数が少ないうえ、男子校は暁星小学校と立教小学校の2校しかありません。そのため、特に男児にとっては選択肢が限られます。

一方、中学受験では志望できる学校数が多く、また国立の通学区域が広がるため、選択肢が増加します。

小学校受験をするメリット・デメリット

小学校受験のメリット・デメリットをみていきましょう。

メリット①:学童期から整った環境で過ごせる

小学校受験をする一つ目のメリットは、整った環境で学童期を過ごせることです。

私立小学校では、警備員の常駐や防犯カメラの設置・登下校時のお知らせメールなど、セキュリティが万全です。自分で身を守ることが難しい学童期の子どもを安心して預けられます。

また、蔵書数の多い図書館や温水プール・礼拝堂・博物館など、特色ある設備が整っており、知的好奇心を満たせる環境です。

メリット②:人脈を形成できる

二つ目のメリットは、12年間または16年間一貫教育によって、深い友情が育まれることです。将来、さまざまな分野で活躍する仲間とのつながりは、人生の大きな財産となります。

一貫校は、慶應の三田会や学習院の桜友会のように、卒業後も続く同窓会ネットワークがあり、とくに幼稚園や小学校からの内部生は絆が強いことで知られます。

保護者同士の結びつきも強く、親子ともに人脈を形成できる点がメリットです。

メリット③:カリキュラムが充実している

三つ目のメリットは、独自に研究を重ねたカリキュラムで教育をおこなっていることです。

- 教科担任制(専科制)

- 小人数の授業

- 1年生からの英語教育

- 独自のテキストや問題集

- 中学受験校は受験を見据えたカリキュラム

このように、学力がしっかりと身につく工夫がされています。学力以外にも、宗教教育や国際交流など人格教育に優れたプログラムを導入しています。

メリット④:幼児期に教育について深く考えられる

四つ目のメリットは、幼児期のうちに教育について深く考えられることです。

小学校受験では、家庭の教育方針を明確に持ち、面接や願書を通して学校に伝える必要があります。

保護者はどのような環境が子どもに合っているのか、将来どのような大人に育ってほしいのかを早い段階から考えなくてはいけません。

子どもの心や知能が大きく育つ時期に「どのように育てるか」という視点を持つことは、子どもの成長に良い影響を与えます。

デメリット①:受験準備の親の負担と費用

小学校受験の準備は、親の負担が大きいというデメリットがあります。

- 暗黙の了解がある(濃紺スーツが一般的など)

- 実体験を重視する(家庭菜園や果物狩りなど)

- 親がつきっきりで対策する(躾面や学習面も)

- 塾への送迎や付き添いの負担がある(教室によっては参観型)

このように、服装・通塾・家庭学習・生活などすべてが受験一色になりかねません。

また、受験塾の月謝(年長児)は5〜7万と、費用の負担も大きくなります。月謝に加え、季節講習・学校別講習・行動観察特訓・受験体操・受験絵画などの講座を組み合わせるのが一般的です。

そのため、合計の月々の費用が10万円を超えるケースは少なくありません。

面接用・運動用・通塾用にそれぞれ必要な受験服や、スリッパなどの受験グッズにも費用がかかる点に注意が必要です。

「小学校受験で国立のみ受験はアリ?塾なしで合格できますか?(学び相談室)」

デメリット②:子どもの心身の負担

小学校受験の準備が、子どもの負担となるケースがあります。

小学校受験を専門とする幼児教室の1回あたりの授業時間は90〜150分にも及びます。

実験やグループ遊びなどの時間が含まれるため、ずっと座って勉強するわけではありませんが、長い時間集中して取り組むのは、幼児にとって負担になりやすいでしょう。

また、丸の書き方・鉛筆の持ち方・姿勢・言葉遣い・ふるまい等、すべてにおいて指導されまるため、受験準備にストレスを感じる子どもは珍しくありません。

「早期教育に弊害はある?正しい早期教育について教えてください(学び相談室)」

デメリット③:学力重視な家庭には物足りない

小学校受験で難関とされる学校であっても、系列の中高偏差値に物足りなさを感じる場合があります。

そのため、中学受験偏差値を意識したい家庭や、学力を重視したい家庭にとって、魅力的な私立小学校はかぎられます。

また、私立小学校に進学したものの、学業面で満足できず中学受験をする子どもは少なくありません。

「小学校受験は保育園と幼稚園どっちが有利?共働きでお受験したい(学び相談室)」

デメリット④:合格基準が明確ではない

小学校受験の一番のデメリットは、合格基準が明確ではないことです。

小学校受験では、受験者の育ち方・性格・家庭の方針を、学力よりも重視する傾向があります。

また、活発な子どもに対し「元気で子どもらしい」と評価する学校もあれば「落ち着きがない」と評価する学校もあります。

このように学校によって評価する視点が異なるため、受験準備が難しく、努力が報われない可能性がある点に注意が必要です。

「小学校受験模試のおすすめは?活用方法や注意点も教えてください(学び相談室)」

中学受験のメリット・デメリット

中学受験のメリット・デメリットを解説します。

「サピックス入室テストに合格するには?難易度や対策を知りたい(学び相談室)」

メリット①:進学実績に強みがある学校が多い

一つ目のメリットは、大学合格実績を重視した中高一貫校が多いことです。

元塾講師や難関大出身・母校出身などの、大学受験のノウハウを持つ教師が指導にあたります。

また、米国務省に勤務経験のある教師を採用するなど、グローバルな視点をもつ人材を積極的に迎える学校もあります。

私立の中高一貫校は、このように将来の可能性を広げるための環境を整えています。

「共働き家庭の中学受験は大変?子どものサポート方法を教えてください(学び相談室)」

メリット②:自立心や努力する力が育つ

二つ目のメリットは、自立心や目標に向かって努力する力が育つことです。

小学校受験では保護者主導で志望校や進学先を決めますが、中学受験では保護者の意向を踏まえながら、自分に合った学校を自分で選択できます。

また、保護者がテキストの管理や勉強の進捗管理をおこなうものの、勉強自体は自分でおこなわなくてはいけません。

自分で選択した志望校の合格に向けて、自分で勉強計画を立て実行する中学受験は、自立心や努力する力が育ちます。

目標に向かって勉強を頑張る力は、大学受験でも有利です。

メリット③:中高6年間で人間関係が安定する

三つ目のメリットは、中高の6年間で人間関係が安定することです。

小学校でさまざまな子と接した経験や、築いた価値観を生かして、新しい人間関係を構築できます。

学力が似ている子や価値観が似ている子と切磋琢磨でき、人間関係が安定した状態で大学受験に臨めるのは、大きなメリットです。

また、開成などの一部の難関校では中学・高校閥が形成されており、進学先の大学が異なっても強い結びつきが続きます。

メリット④:合格可能性が事前に分かりやすい

四つ目のメリットは、合格の可能性が事前に分かりやすいことです。

合格の可能性が見えにくい小学校受験に比べ、中学受験は模試での偏差値と合格校の偏差値に大きな差がありません。

学力試験のみで合否を決める学校は多く、面接がある場合も筆記試験ほどは重視されない傾向があります。

合格可能性が事前に分かりやすいことで、学力にあった現実的な学校選びが可能です。

デメリット①:受験競争の激化とストレス

受験競争の激化に伴い、親子ともにストレスを抱えやすいことが、中学受験のデメリットです。

2025年には、首都圏の公立小学校6年生のおよそ18%が中学受験に挑み、過去最高の水準となりました。

東京都内に限ると受験率はさらに上がり、私立中学に進学した子どもの割合は、文京区・中央区・港区で40%を超えています。

しかし、第一志望に合格するのは3割ともいわれ、競争の激しさがうかがえます。

受験競争の激化によって学習量が増えたり、子どもへの期待やプレッシャーが高まったりと、親子ともにストレスに悩むケースは少なくありません。

「タブレット学習で中学受験は可能?活用方法を教えてください(学び相談室)」

デメリット②:学習塾・家庭教師などの費用負担

デメリットの二つ目は、費用の負担が重いことです。

低学年から中学年では月数万円だった塾費用も、小6になると月4〜6万円と高額になります。塾の月謝のほか、模試・実力判定テスト・合宿・特別講習の費用も必要です。

さらに、家庭教師や算数専門塾を併用するケースは珍しくありません。

小学校受験より通塾期間が長い傾向があるため、受験にかかる合計の費用が高額になりやすい点に注意が必要です。

「中学受験のメリット・デメリットは?高校受験との違いや大学受験への影響は?(学び相談室)」

小学校受験のその後は?中学受験を両方する?

小学校受験をおこなった場合、その後の戦略について気になる方も多いのではないしょうか。

私立小学校へ入学したあとの見通しについて解説します。

大学付属校は大学までエスカレーター

慶應・早稲田・青山・立教などの大学付属校は、9割がそのまま大学まで進学します。

大学までエスカレーターで進学する教育ルートは、将来が保証されたなかで、のびのびと子ども時代を過ごしてほしいと考える保護者に人気です。

中学受験で大学付属校を目指したいと考える場合は、小学校受験でチャンスを増やすことも有効です。

小学校受験のあとに大学受験する

大学付属ではない小中高一貫校に進学した場合は、大学受験が必要となります。

また、大学付属校のなかでも成蹊・東京農業大学稲花などは多数の生徒が外部の大学を受験します。

小学校受験後に大学受験する教育ルートは、一貫教育の良さを生かしながら大学は自分で選んだ道を進んでほしいと考える保護者に人気です。

ただし、中学受験・高校受験などの節目がないため、中だるみしやすい点に注意が必要です。

小学校受験のあとに中学受験する

小学校受験後に中学受験するケースも少なくありません。

系列中学校がない私立小学校は受験が必須となりますし、一貫校でも校風が合わないなどで外部を受験するケースがあります。

中学受験前提の私立小学校は中学受験対策に優れており、全員が中学受験という同じ目標に向かって頑張れる環境が整っています。

私立小学校の学費と中学受験費用がかかるため、費用面での注意が必要ですが、中学受験を念頭に環境を整えたい保護者に人気です。

また、通学や通塾に時間がかかる場合だと、公立小学校に転校して中学受験するケースもあります。

受験に向いている家庭とは

小学校受験・中学受験が向いている子どもや家庭の特徴について解説します。

小学校受験が向いている子と家庭

小学校受験が向いている子は、

- 場の空気が読める

- お話をよく聞ける

- 好奇心が旺盛である

といった特徴があります。

特に、お話を聞く力は学習への態度や学校生活への適応力に大きく関係するため、小学校受験で重要視される力です。

小学校受験が向いている家庭の特徴としては、

- 学業も大事だが人格形成に重きを置きたい家庭

- 保護者のサポートが日常的に可能な家庭

- 体験活動が好きな家庭

- 目指す一貫校を受験するチャンスを増やしたい家庭

これらが挙げられます。

私立小学校は、心の教育を重視する傾向があるため、人格形成に関心がある家庭に向いています。

「子どもが「人の話を聞けない」原因は?子どもの「話を聞く力」を高める方法を知りたい(学び相談室)」

中学受験が向いている子と家庭

中学受験が向いている子の特徴はこちらです。

- 精神年齢が高い

- 知的好奇心が高い

- 自分で試行錯誤できる(パズルが得意など)

- 読書が好きである

- コツコツと頑張れる

特に精神年齢が高い子は、自己をコントロールでき、周囲に流されずに学習ができます。自分のペースで勉強する力は、大きな実力につながるため、中学受験では大切です。

中学受験が向いている家庭もみていきましょう。

- 子どもの学力や個性がはっきりしてから学校選びをしたい家庭

- 学校選びの選択肢を幅広く持ちたい家庭

- 両親に中学受験経験があり中学受験をイメージできる家庭

子どもの個性に合った進路をじっくりと考えたいと考える家庭には、中学受験が向いています。

また、中学受験を経験している保護者は、受験の流れや山場を理解しています。そのため、的確なサポートがしやすく、中学受験との相性が良いといえるでしょう。

小学校受験と中学受験でよくある質問

小学校受験と中学受験でよくある質問をまとめました。

小学校と中学校の受験率は?

中学受験の受験率は、15〜18%ほど(首都圏・ほとんどの受験生が試験を受ける2月1日の受験者数をもとに算出)です。

一方、小学校受験する家庭の割合は全国の2%といわれています。

中学受験者数は近年ピークを迎えているのに対し、小学校受験はコロナ後のピークを終え、やや減少傾向です。

小学校受験に向いている子の特徴は?

TPOをわきまえられる子のほか、大人の話を最後まで聞き、理解できる子が小学校受験に向いています。

また、季節の野菜や行事、生活の道具など身近なあらゆるものが試験に出るため、好奇心旺盛さも必要です。

小学校受験で母親の学歴は関係ありますか?

学園を理解しているという点で出身者は有利ですが、基本的に学歴は関係ないといわれています。

学校としては母親の学歴より、両親が子どもの小学校生活をサポートできるか・親自身がどのように育ち、どのような教育方針で子育てをしているのかを重視します。

「小学校受験は保育園と幼稚園どっちが有利?共働きでお受験したい(学び相談室)」

中学受験した方が良い子の特徴は?

中学受験には、精神的な成熟や学習への意欲が必要なため、精神年齢が高く自分なりに試行錯誤できる子が向いています。

しかし、中学受験が向いている子の特徴に当てはまらなくても、受験したい学校がある子や、学区の公立小学校に馴染めない子は、中学受験をした方がいい場合があります。

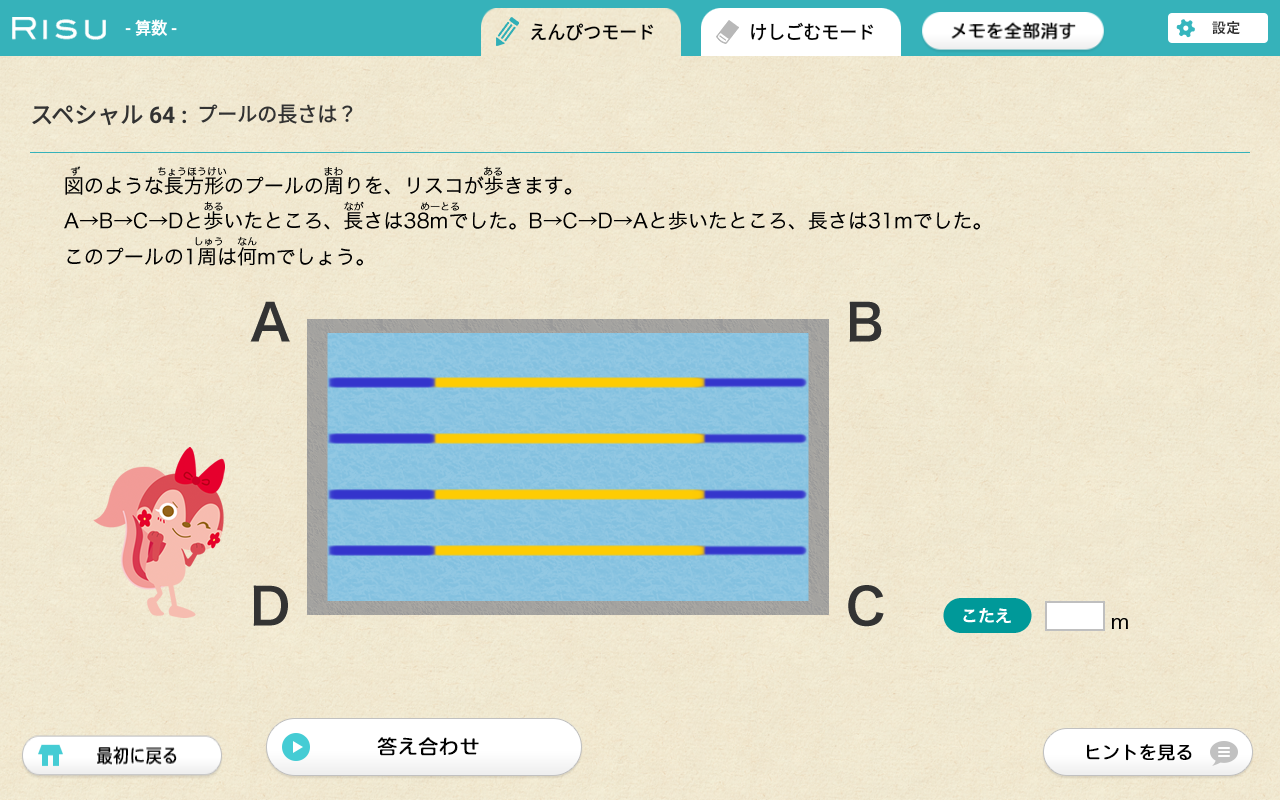

「RISU算数」なら私立小の算数も中学受験準備も一台でOK!

私立小のハイレベルな算数対策も、中学受験準備も、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」なら一台でOK!

算数を得意に伸ばせるRISU算数の特長をご紹介します。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

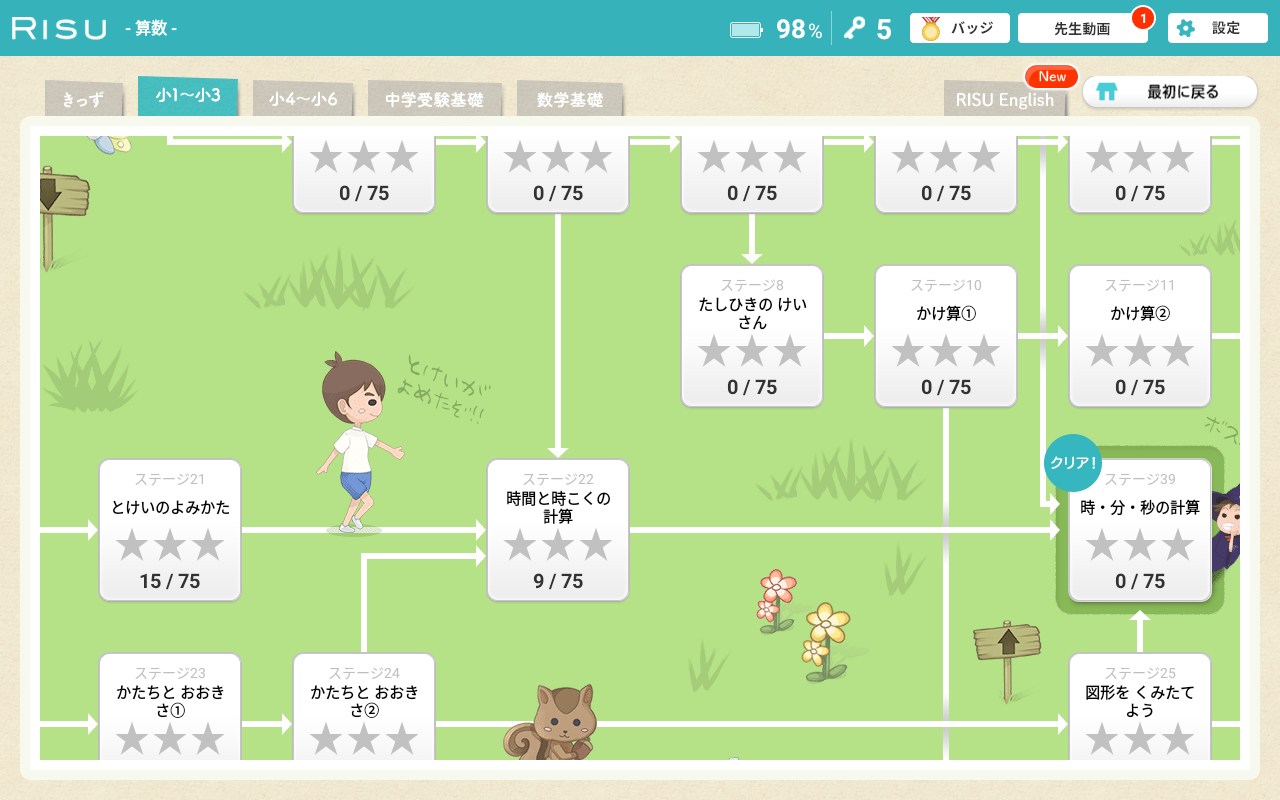

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することも一台で完結。

独自のカリキュラムや教材を使用することの多い私立小学校でも、RISU算数ならしっかり家庭学習できます。

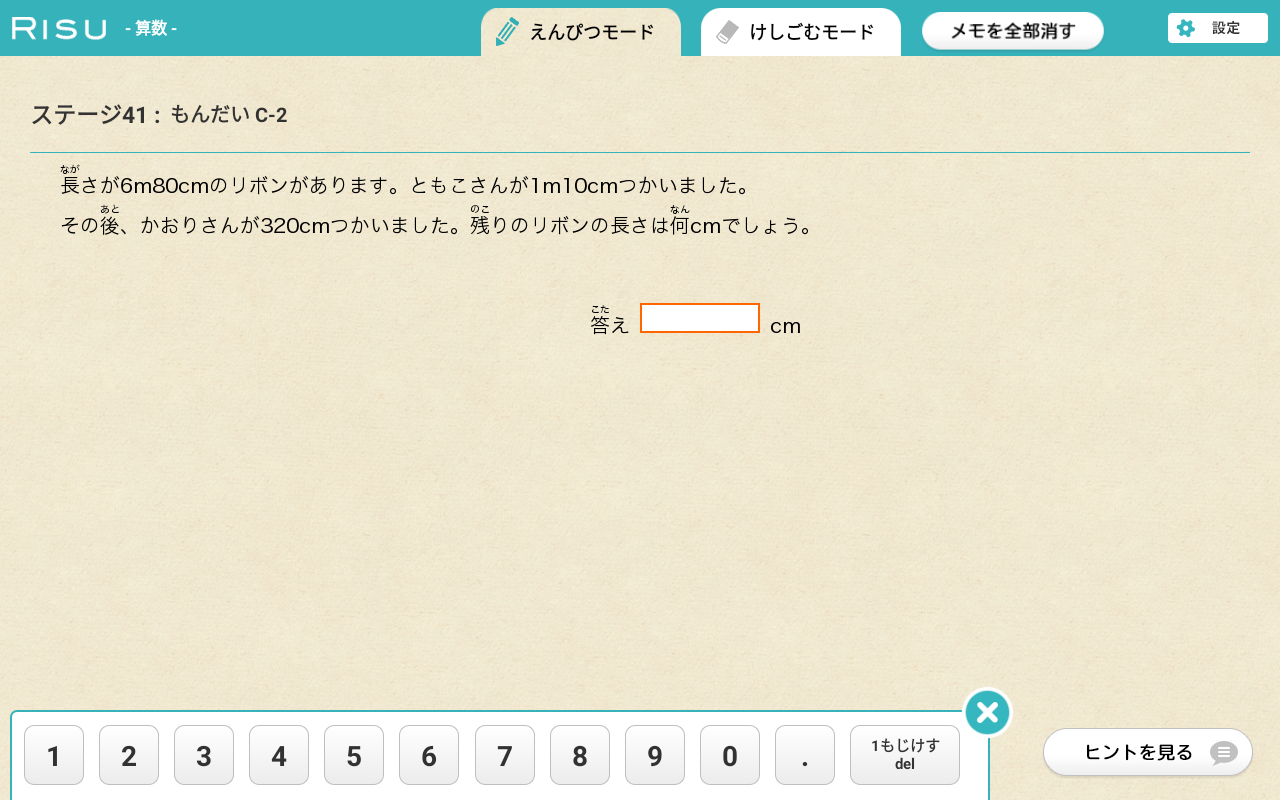

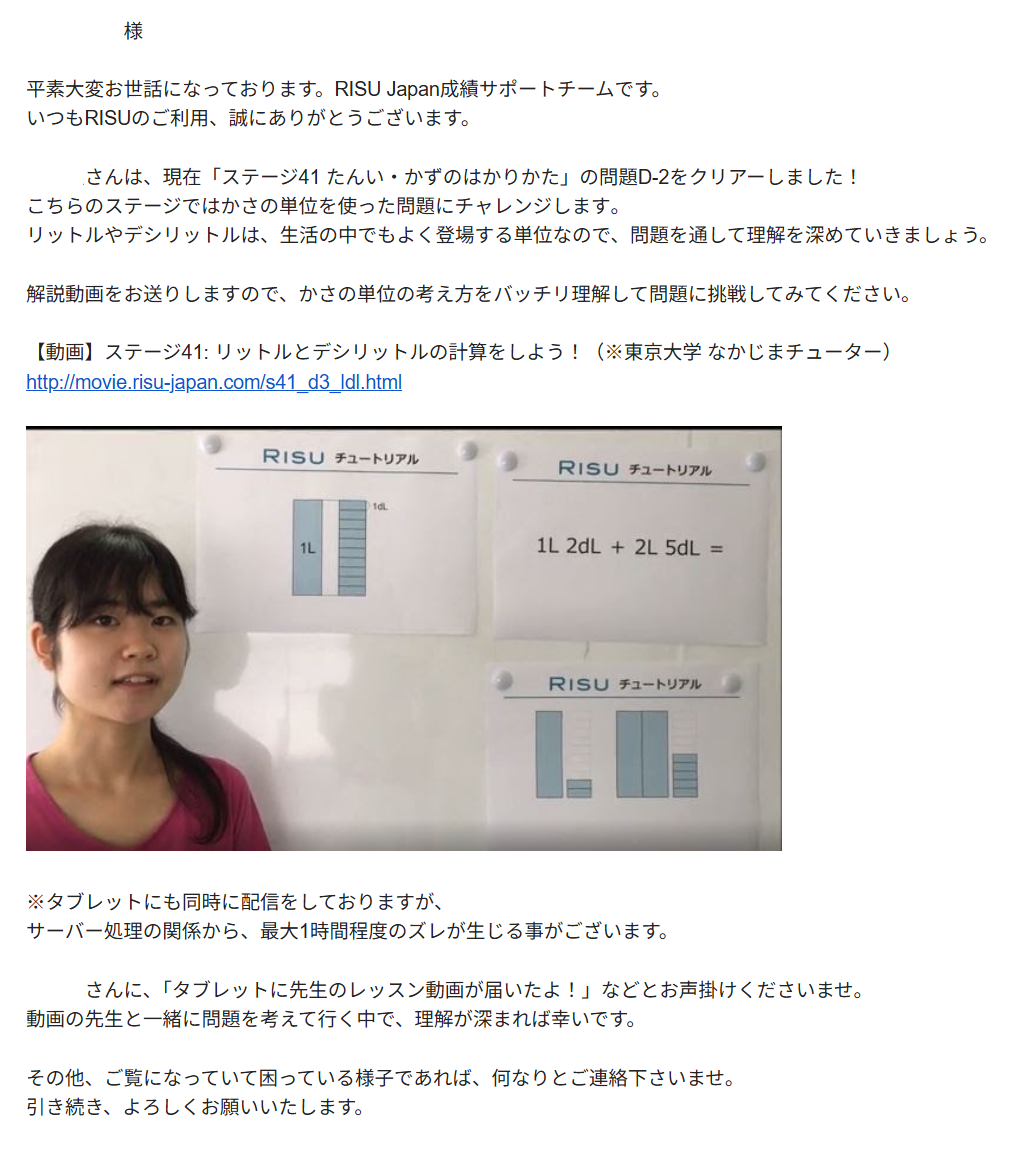

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

3.文章問題・図形問題が応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が豊富に収録されています。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

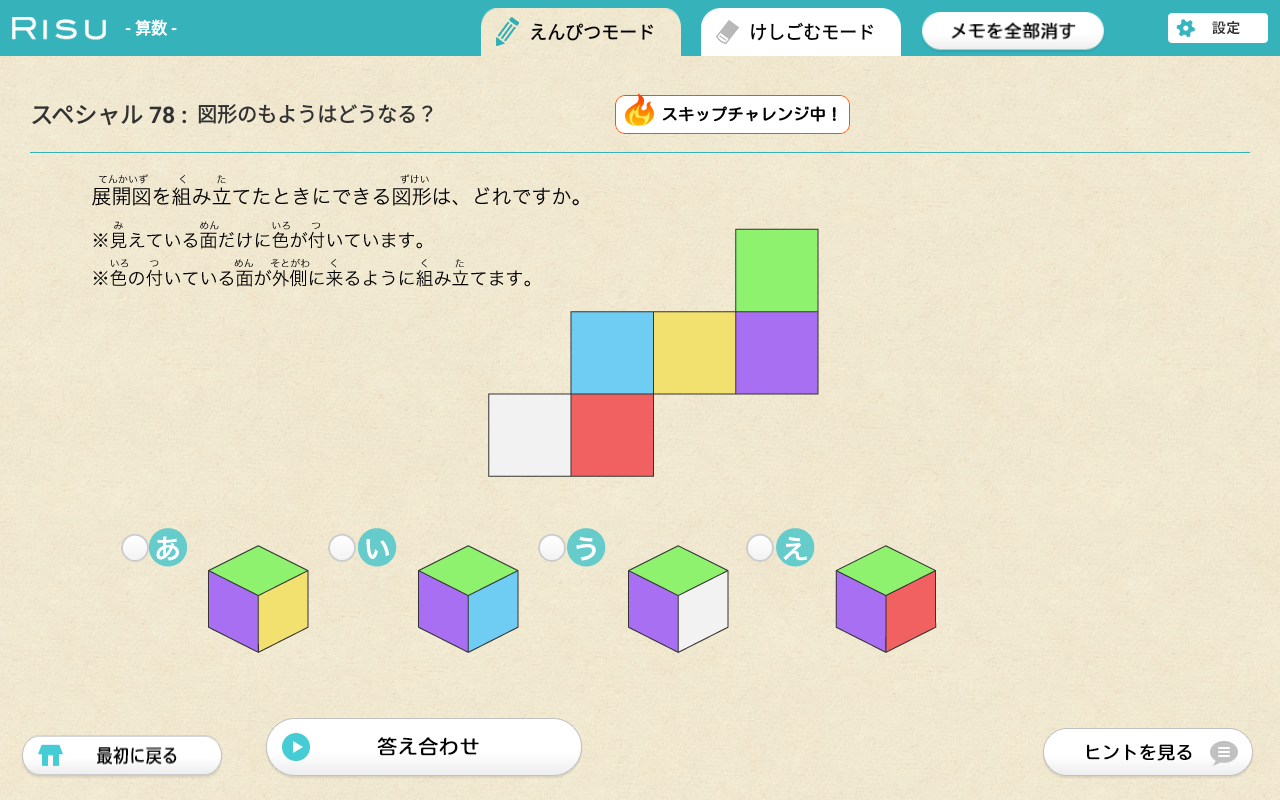

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には中学入試や算数オリンピック問題などのハイレベルな問題も多数含まれています。

中学受験でも募集があったり、中学への進級試験を課す私立(国立)小学校では、中学受験レベルの学習も必要になることも。

RISU算数なら、基礎知識から高度な思考力まで算数力全体を伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

小学校受験と中学受験どちらが大変?まとめ

小学校受験と中学受験は、それぞれ違った大変さがあります。

小学校受験は、「人」をみる試験です。生活面や躾など日常生活をすべて整える必要があるのに対し、合格基準が曖昧で対策が難しいという大変さがあります。

一方、中学受験は「学力」をみる試験です。試験が難しい傾向があり、学習内容も多いため、親子ともにストレスがかかりやすい特徴があります。

どちらもご家庭や子どもの「向き・不向き」によって大変さは変わります。家庭の教育方針や、子どものタイプを見極めて判断しましょう。

RISU算数を活用した中学受験の体験談こちらの記事で多数ご紹介しています。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

またRISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

お子さんの勉強の参考になる記事がきっと見つかるかと思いますので、ぜひ一度覗いてみてくださいね。