これは各塾が小4から小6までの三年間で中学受験のための必要な内容を学習できるカリキュラムを用意しているから。

つまりカリキュラム上は小4までに入塾すれば特段不利になることはありません。

しかし低学年から通塾するご家庭も増えているため、「早く塾に通い始めたほうが受験に有利なのではないか」と不安になる方も多いでしょう。

ただ早くからの通塾にも高学年からの通塾にも、メリットもデメリットもあります。

したがって大切なのは、よそのおうちの情報に惑わされず、お子さんのタイプやご家庭の状況に合った選択をすること。

そして塾通い前に学びの土台を作っておくことです。

本記事では、塾に通い始めるおすすめのタイミングを決める際に、どのようなポイントに気を付けるべきか詳しく解説しています。

中学受験塾にいつから通うべきかお悩みの方は、参考になさってください。

中学受験で塾に通い始めるタイミングはいつ?

この章では中学受験の入塾タイミングについて解説します。

小3の2月(新小4)通塾スタートが主流

中学受験で最も多い通塾開始のタイミングは新小学4年(小学3年の2月)。

多くの塾では、新小4に中学受験対策コースが本格的にスタートします。

復習を繰り返しつつ内容を深めていく学習法(=スパイラル学習)を採用する塾が多く、3年間かけて中学入試に必要な学力を身に着ける効率的なカリキュラムが用意されています。

小3・小4は、小学生が徐々に抽象的な思考が可能になる時期でもあります。

この時期に中学受験を通して質の高い学習をすることは、お子さんの学力を思考力を大きく伸ばすことにつながります。

「中学受験のメリット・デメリットは?高校受験との違いや大学受験への影響は?(学び相談室)」

小1〜小2から塾に通う家庭も増えている

近年では、低学年から中学受験勉強をスタートするご家庭が増えています。

低学年から受験勉強を始める理由には次のことが考えられます。

- 中学受験の競争が激化している

- 中学受験塾のカリキュラムがハードになっている

- 学習塾が低学年コースを充実させている

- 低学年なら週1~2回から習い事感覚でスタートできる

このように、中学受験のハードルが高まっていると聞くと、

「早く塾に通わせないと心配」

「A君は中学受験のために塾に通い始めた。ウチの子も通った方がいいかも?」

と、入塾を焦る気持ちが生まれるかもしれません。

しかしこうした焦りや不安から入塾を決めるのは注意が必要です。

なぜなら、子どもの性格や学力、ご家庭の状況はそれぞれ異なるため、同じ方法が別のお子さんにも当てはまるとは限らないから。

入塾を決める際には、ご家庭ごとにあったタイミングを見極めることが大切です。

子どものタイプで考える入塾時期

無理なく学習を継続できる時期を見極めるために、まずはお子さんがどんなタイプかを見てみましょう。

お子さんは、次のどちらのタイプに当てはまりますか?

① コツコツ努力型

② 短期集中型

①の「コツコツ努力型」のお子さんは、毎日の学習習慣を積み重ねることが得意です。

モチベーションに左右されにくく淡々と学習を継続できるので、焦らず着実に力をつけていくことで、4年生以降の本格的な受験勉強にもスムーズに対応できます。

このタイプは、低学年のうちから塾に通い、じっくりと基礎学力を養うスタイルが向いています。

②の「短期集中型」のお子さんは、やると決めたときの集中力が高く、一気に力を伸ばす傾向があります。

モチベーションに左右されやすいことも多く、早く始めすぎると目標を具体的に持てないことで途中でダレてしまう可能性があります。

このタイプは小学4年生頃から入塾して本格的に受験準備を始めるスタイルが向いているでしょう。

また兄弟姉妹がいる場合は、上の子の受験サポートで忙しくなると、下の子の学習サポートが手薄になってしまうケースも見受けられます。

こうした場合、学習習慣づけや基礎学力を固めるために、低学年から入塾するのも有効です。

お子さんのタイプやご家庭の状況に合わせて「どのように塾を利用するか」という視点で入塾時期を決めるようにしましょう。

「学習習慣を身につける方法は?小学校や塾以外で勉強してほしい(学び相談室)」

中学受験で塾に入る前の注意点

中学受験では基本的に塾に通うことが前提となりますが、「塾に通えば成績が上がる」と考えるのは間違い。

「親子の受験」「親が9割」ともいわれる中学受験では、子どもや塾だけでなく親の関わりがとても重要です。

入塾前にご家庭で確認すべきポイントを解説します。

「サピックス入室テストに合格するには?難易度や対策を知りたい(学び相談室)」

中学受験に必要な3つの力

まず中学受験のベースとして必要なのが次の3点です。

- 体力

- ストレス耐性

- 基礎学力

1.体力

中学受験は3年間の長丁場です。

集中して勉強をしたり、毎日継続して勉強をしたりするための体力が欠かせません。

体力が無いと授業を休んでしまったり宿題をこなせなかったりして、カリキュラムについていけなくなってしまいます。

2.ストレス耐性

受験勉強は楽しいことだけではなく、「思ったように成績が上がらない」「勉強をしないで遊びたい」「合格できるか不安」といった苦しいことも待ち受けています。

そのため気分転換をしたりしながらストレスとうまく付き合う必要があります。

3.基礎学力

学校で習う数の概念や足し算・引き算などの四則計算は基礎学力の土、中学受験における大切な土台となります。

基礎学力がしっかりしていないと、中学受験を突破するのに必要な思考力が身に付いていきません。

「早稲田アカデミー入塾テストは難しい?難易度や対策を教えて!(学び相談室)」

中学受験の目的を確認する

「なぜお子さんは中学受験をするのですか?」

「中学受験を通してお子さんにどんな成長をしてほしいですか」

「お子さんはどんな大人になってほしいですか」

これらの問いにどのように答えますか?

中学受験は、お子さんの成長過程の一部にすぎません。

しかし、親御さんが必要以上にお子さんの受験勉強に干渉しお子さんが強いストレスやプレッシャーを受けることにより、親子関係の悪化や、お子さんの自立が阻害されるケースも実際にあります。

中学受験は「親子の受験」とも言われます。

長い受験勉強期間には親御さんもストレスをいだきやすいのです。

時に親子で衝突することあっても、「なぜお子さんは中学受験をするのか?」という中学受験の目的を親御さんが見失わなければ、必要以上に干渉したり、放任したりすることは回避できます。

つまり塾に通う以前に、中学受験の目的を確認することは、良き伴走者としてお子さんの受験勉強に寄り添うために不可欠なのです。

「中学受験の塾はどう選ぶ?塾選びで失敗するのはどんなパターンでしょうか(学び相談室)」

勉強・生活のルールを親子で決める

お子さんと勉強を中心とした生活ルールを予め決めてくことも大切です。

具体的には、「宿題をいつやるか」「どのように勉強時間を使うか」「効率のよい勉強方法」「ゲームやスマホのルール」などです。

中学受験塾に通い始めると、宿題の多さや授業時間の長さに驚くと思います。

そこで入塾前に、受験勉強を効率的に進めていくためのルールを決め生活習慣を整えておくと、入塾後もスムーズに受験勉強を始められ継続できます。

「子どもに自主性がない原因と解決法は?自らすすんで勉強する子になってほしいです(学び相談室)」

低学年は実経験が大切

低学年の時期は、「遊び」と「学び」のバランスが大切な時期です。

友達との遊びを通してコミュニケーション能力や社会性を高めることができ、自然に触れたり、五感を働かせたりする体験を通して、感受性や心の豊かさを育むことができます。

社会性や心の豊かさといった数字では測れない非認知能力は、中学受験に必要な思考力や読解力・思考力・表現力の土台になります。

低学年では、基礎学力はもちろんのこと遊びや実経験も大切なのです。

「中学受験にはどんな準備が必要?低学年でやっておくべき4つのポイントを解説(学び相談室)」

入塾前に家庭でできる中学受験準備

入塾前に家庭で取り組んでほしいのは次の3点です。

- 算数と国語の基礎学力を固める

- 実体験を通して好奇心を広げる

- 子どもが勉強を好きになるように声がけする

算数と国語の基礎学力を固める

まずは算数と国語の基礎学力を固めましょう。

算数の基礎学力は、計算力と基本的な文章題を解く力

国語の基礎学力は、語彙力と基本的な読解力

基礎的なドリルも効果的ですが、計算パズルや謎解きなど、基礎力を高めつつ思考力や難問耐性も鍛えられる教材に取り組むのがおすすめです。

「タブレット学習で中学受験は可能?活用方法を教えてください(学び相談室)」

実体験を通して好奇心を広げる

実体験と好奇心が中学受験に必要な理由は3つあります。

理由1.勉強を好きになる

難しい問題やたくさんの宿題に取り組まなくてはいけない中学受験。

「勉強が好き」というベースが無いと辛いことばかりになってしまいます。

この「勉強が好き」という感覚は、好奇心を満たす経験の積み重ねで作られます。

電車、恐竜、工作や絵を描くこと、アイドル、漫画やアニメなど、お子さんが好奇心を燃やすものを大切にし、「知るって楽しい!」「もっと知りたい!」という体験をどんどん増やしましょう。

理由2.理科や社会の暗記系の学習に強くなる

お子さんが興味を抱き見聞きしたモノやコトは、特に理科や社会で学ぶ知識との結び付きが強くなります。

よく理科の実験や社会科見学が大人になっても心に残っているのは、体験と知識がしっかりと記憶されているからです。

理由3.思考力の土台になる

実体験と知識がつながると、思考はどんどん広がっていきます。

また、好奇心を広げ、自分で思考することで、お子さんの学ぶ姿勢が「やらされる勉強」から「やる勉強」へと転換していきます。

こうした主体的な学びによってさらに思考力が深まる、という好循環を作り出します。

子どもが勉強を好きになる声がけをする

入塾前は勉強を負担に感じないよう配慮しましょう。

「よく知っているね!」「こんなに覚えたの?」「お母さん(お父さん)が知らないことをよく知っているね」などの言葉で、勉強の楽しさに気づかせるように意識すると良いです。

孔子の言葉に「才ある者は、努力する者に勝てず、努力する者は、楽しむ者に勝てず」という言葉があります。

「努力する者でも、楽しんでいる者には勝てない」という意味があり、楽しむ大切さを説いています。

「勉強=苦しい」よりも、「勉強=楽しい」というイメージをもっているお子さんの方が成績は伸びていきやすいです。

お子さんが勉強を好きになるように工夫を凝らしていきましょう。

中学受験塾のスタート前に「RISU算数」

中学受験塾に通う前の家庭学習には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

中学受験準備におすすめのRISUの3つの特長をご紹介します。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、

難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため学習習慣が自然に身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

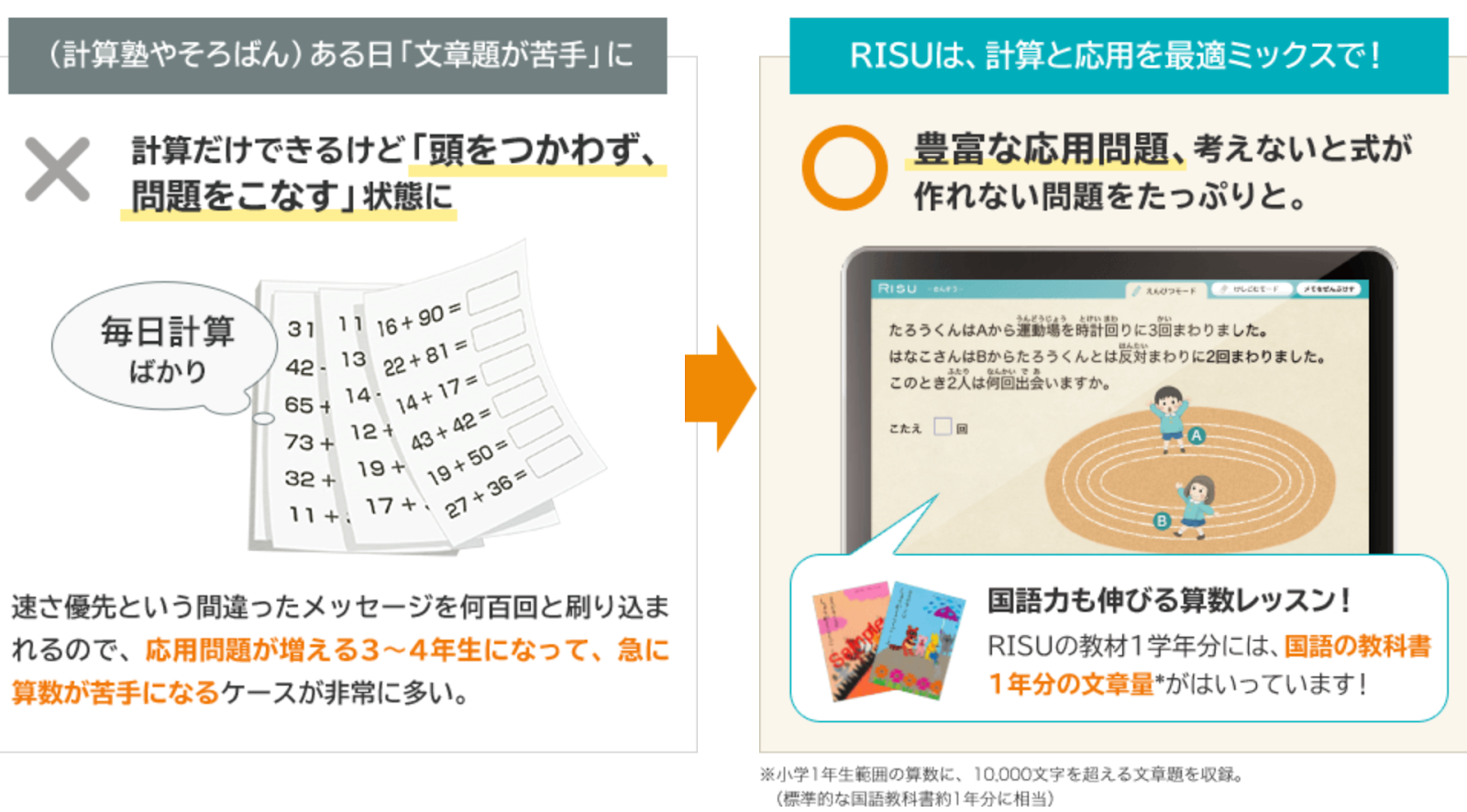

特長2:文章問題・図形問題で思考力が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

RISU算数には他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

中学受験の塾にはいつから通う?まとめ

中学受験で入塾を判断するポイントをいくつか紹介してきました。

一般的には塾で中学受験対策コースが始まる新小4から、お子さんやご家庭にメリットがある判断した場合は低学年からの塾通いが良いでしょう。

ただ必ずしも早く通い始めればいいというものではありません。

特に低学年の間は、お子さんが遊びも勉強も全力で楽しみ、好奇心を広げて勉強の楽しさを実感できるように、ご家庭でフォローしていきましょう。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!