「うちは中学受験をしないけれど大丈夫だろうか?」「高校受験や大学受験の対策をどうしたらいいか?」

と不安に思うご家庭も多いことでしょう。

ただお子さんの学力を伸ばすために、中学受験は必須ではありません。

あえて中学受験をしないからこそのメリットも多くあります。

押さえておきたいポイントは以下の3つ。

①学習習慣を整える基礎学力をじっくり固める

②楽しく学ぶ意欲を育てる

③英語と数学の先取り学習を進める

特に英語と数学の先取りは、中学受験組がどうしても手薄になりがちな分野。

早くから取り組むことで、高校受験や大学受験を有利に進めることができます。

ぜひ本記事を参考に、あえて中学受験をしない選択肢に自信をもって、家庭学習に取り組んでみてください!

目次

最近の中学受験の現状は?

まずは最近の中学受験の現状を確認しましょう。

少子化でも中学受験率は上昇

少子化の影響で小中学生人口は減っていますが、中学受験をする子どもの割合は増加傾向にあります。首都圏模試センターによると2025年度の首都圏中学受験率は20%近くで過去最高水準に達し、東京都文京区では50%を超えています。

中学受験が人気の理由は以下の3つです。

- 大学付属校や私立中高一貫進学校で大学受験を有利に進めたい

- 公立中学校の学力低下や教育内容の削減を懸念している

- 私立中学の教育環境の良さを評価している

「中学受験のメリット・デメリットは?高校受験との違いや大学受験への影響は?(学び相談室)」

「あえて中学受験をしない」選択にも注目が集まる

一方で次のような理由から、中学受験をしない選択をするご家庭も増えています。

- 子どもに過度なプレッシャーをかけたくない

- 友人と過ごす時間や遊び、自由な時間を大切にしたい

- 習い事や子どもの興味関心のあることに時間もお金も使いたい

中学受験では、通常3年間の受験対策が必要とされ、とくに小6ではほぼ毎日塾に通うことも珍しくありません。

家庭学習の時間も多く必要で受験勉強が生活の中心となるため、習い事や自由な時間が犠牲となるのは否定できません。

「SAPIXで成績が上がらない…小4・小5の「算数の壁」を乗り越えるヒントを教えて(学び相談室)」

大学受験も大きく変化している

近年、大学受験は大きく変化し「思考力・表現力重視」「総合型選抜(旧AO入試)の広がり」など多様化しています。

総合型選抜では探究活動や課外活動の実績が評価される傾向にあり、一般試験では記憶型の知識問題から考える力を問う問題、英語のスピーキング・リスニングなどの能力を測る問題が増加しています。

現在の大学受験には、親世代が経験した「短期決戦型」の受験とはまったく異なるアプローチが必要になっているのです。

この点で、中高一貫校の多彩なカリキュラムや留学プログラムが、大学入試に有利と考えるご家庭も多いようです。

「浜学園の入塾テストは算数が難しい?クラス分けの仕組みと「最高レベル特訓」について教えてください(学び相談室)」

中学受験をしないメリットとデメリットとは?

中学受験をしない選択にはメリットもデメリットもあります。

ここでは主に学習面のメリットとデメリットを確認しましょう。

「【塾なしで中学受験】オンライン教材や市販テキスト、通信教育のみで中学受験できますか?(学び相談室)」

中学受験をしないメリット

中学受験をしないことのメリットは主に以下の3つです。

- スポーツや音楽などの習い事、読書や探究活動など、子どもの興味にそってのびのびと学ぶことができる

- 英語や数学など中学の内容を先取りできる

- 中学受験で最上位層が抜けるため、高校受験で成績上位を取りやすい

小学校時代を受験勉強を最優先に過ごす必要がないので、お子さんの興味関心に合った学び方を選択でることや、中学受験で最上位層が抜けることで高校受験では上位層のライバルが減る、などが中学受験をしない主なメリットです。

またつるかめ算や植木算といった、中学受算数で扱う特殊算は中学受験以外では基本的に必要とされません。

そのため中学受験をしない場合は、高校受験や大学受験に直結する数学や英語の先取り学習を効率よく行うことができます。

「全国統一小学生テストで偏差値60の目安は?問題の難易度や学力レベルについて知りたい(学び相談室)」

中学受験をしないデメリット

一方で中学受験をしないことにはデメリットもあります。

- 受験勉強をしないことで、学習習慣や基礎学力が不十分になる可能性がある

- 明確な目標がないため、勉強のモチベーション維持が難しい

- 内申点や実技教科といった高校受験特有の要素で苦労する可能性がある

中学受験ではスパイラル学習と呼ばれる塾のカリキュラムや頻繁に行われるテストや模試によって学習内容の定着が促されます。

しかし中学受験をしない場合はそうした強制力がありません。

家庭学習で計画的に定着度のチェックを行わないと、小学校の学習内容が不十分なままになってしまう可能性があります。

さらに高校受験は内申点が重視されるので、人によっては学力以外の要因で受験を有利に進められない可能性があります。

「SAPIXでクラス落ち…算数を立て直してクラスアップするにはどうすればいい?(学び相談室)」

中学受験しないご家庭の学習ポイント

中学受験をしないと決めても、やはり周囲の情報から不安になってしまうこともあるでしょう。

ここでは、中学受験をしない場合の家庭学習について詳しく解説します。

①基礎学力を確実に定着させる

中学受験をせずに学力を伸ばすには、「基礎を完全に固めること」が最も大切です。

「小学校のテストで90点くらいは取れているから大丈夫だろう」と安心していませんか?

実は小学校の勉強で特につまずきを感じなかった子でも、中学では60〜70点くらいしか取れなくなってしまうケースはとても多いので注意が必要です。

これは小学校時代に取りこぼしていた10点20点が積み重なった結果。

中学受験をしない場合は次の2つの観点に注意して家庭学習での基礎固めを行いましょう。

1.授業の復習を習慣づける

まずは学校内容の復習を丁寧に行いましょう。

たとえば一日たった10分復習時間を作るだけでも、学習内容の定着率は大きく上がります。

ただし、いきなり「今日の復習をしなさい」と言われても、子どもは何をすればいいか分かりません。

まずはおうちの方が「今日は学校でどんな勉強をしたの?」と質問し、お子さんに説明してもらうのがおすすめ。

人に教えることは最も効率良い学習です。

慣れてきたら授業内容をノートにまとめ直したり、間違えた問題をノートに書き写してテスト前に見直したりします。

これらは中学校の定期テスト対策にも活かせる学習習慣です。

「小学生のカラーテストの点数が悪い。100点を取るための対策を教えてください(学び相談室)」

2.苦手を放置しない

中学受験しない場合は、苦手を放置せずにじっくり積み上げる時間があります。

必要に応じてつまずいた箇所や、前の学年の内容に戻って丁寧に理解を深めましょう。

小学校時代の小さな苦手の積み重ねが、中学・高校での大きなつまずきにつながります。

決して苦手の積み残しをせず、しっかりと小学校の学習内容を理解していきましょう。

②英語・算数(数学)を先取り学習する

高校受験・大学受験で差がつくのが英語と数学です。

英語や算数・数学は小学校時代からしっかり勉強をしてくる子も多いので、中学校のテストで平均点を取れていても、実際にはできる子との学力差が大きく開いているというケースが多いです。

一度大きく差が開いてしまうとなかなか挽回するのが難しいのがこの2教科。

英語と算数・数学は積み上げ型の科目なので、早い段階からコツコツ基礎を固めた上で、どんどん先取り学習を進めましょう。

英語は英単語の定着と毎日の音読

必修化された小学校の英語では、700字程度の英単語を学びます。

中学校の英語はこれらの英単語が身についている前提でスタートするので、小学校で学んだ英単語の意味や書き取りが曖昧だと中学で急激に英語の授業についていけなくなります。

小学校で習う英単語は、正確に読み書きできるようにしましょう。

英語の音読も効果的です。

教科書の英文を5分だけでも毎日声に出して読んでみることで、英語特有の発音・リズム・文構造が自然と身についていきます。

教科書には会話形式の英文が多いので、親子でパートを分けて読んでみるのもおすすめです。

算数・数学は「自分の言葉で解き方を説明」できるように

算数・数学では本質の理解がとても重要です。

計算問題をただ多く解くだけでなく、定理・公式をしっかり理解し活用できる力が高校・大学受験で大きな効果を発揮します。

「どうしてこの公式を使うのか?」「なぜそう考えたのか?」と思考を言語化し、論理的思考力や表現力を高めましょう。

英検・数検・漢検でモチベーション維持

英語検定、数学検定、漢字検定などの外部試験には積極的に挑戦しましょう。

中学受験をしない場合は塾のテストや模試、志望校などの分かりやすい目標が無いので、どうしても学習のモチベーションを維持しにくくなります。

検定を定期的に受検することで、目標を持って学習したり、努力の成果や成長を実感したりできます。

また検定に合格すると高校受験で有利になることも多いので、ぜひ活用しましょう。

「算数検定とはどんなものですか?受検するメリットやレベルを教えてください(学び相談室)」

③「実体験」を充実させる

中学受験をしないお子さんは、受験をする子に比べて時間にゆとりがあります。

その時間をお子さんの「学びたい!」「やりたい!」を叶える時間にあて、好奇心を伸ばしていきましょう。

たとえば、読書や自然体験、科学館・博物館への見学、プログラミングなどは、お子さんの思考力・表現力の土台を作ります。

「なぜ?」「どうして?」という疑問を自分で考えたり調べたりする経験が、学力の本質的な伸びにもつながります。

特別な取り組みだけでなく、日常のニュースや社会問題を家族で話し合うのも大切です。

「なぜこの事件が起きたのか?」「自分ならどうするか?」を考える習慣は、高校受験や大学入試での志望理由書・面接などで強みを発揮します。

④自己管理できる力を育てる

中学受験をしないからこそ、家庭学習で自立的に学ぶ力をじっくりと育てることができます。

中学受験は膨大な学習量を効率よく進めるために、どうしても親の管理が中心になります。

しかし思春期・反抗期の影響が大きい高校・大学受験では、自分で管理できる子が確実に伸びます。

まずは1週間の学習スケジュールを立てることから始めましょう。

もちろん最初は親御さんがお手本を見せてサポートし、「どの科目を・どのくらい・いつやるか」を一緒に考えるのでOKです。

学習の終わりには、1日の振り返りを3行日記にまとめるのもおすすめです。

「今日できたこと」「難しかったこと」「明日やること」などを書く習慣をつけ自分を客観視することで、セルフマネジメント力が育っていきます。

1週間ごとに親子で振り返り、「うまくいった」「来週はこうしよう」と改善を重ねると、継続力のアップにもなります。

早いうちから自己管理できる力を高め、高校・大学受験で優位に立ちましょう。

「子どもに自主性がない原因と解決法は?自らすすんで勉強する子になってほしいです(学び相談室)」

「RISU算数」なら中学受験をしないご家庭にもベストマッチ!

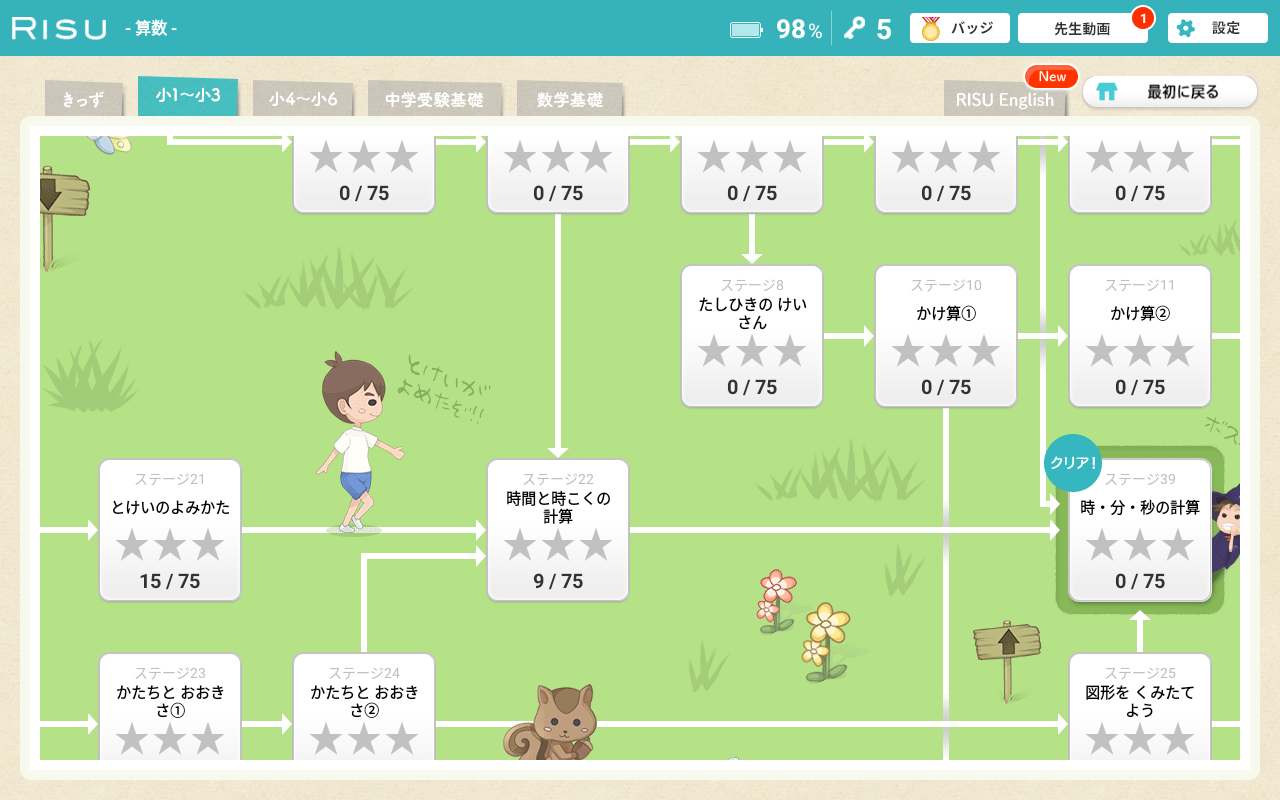

算数の基礎固めや先取り学習には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、学校の勉強にも意欲的に取り組めるようになります。

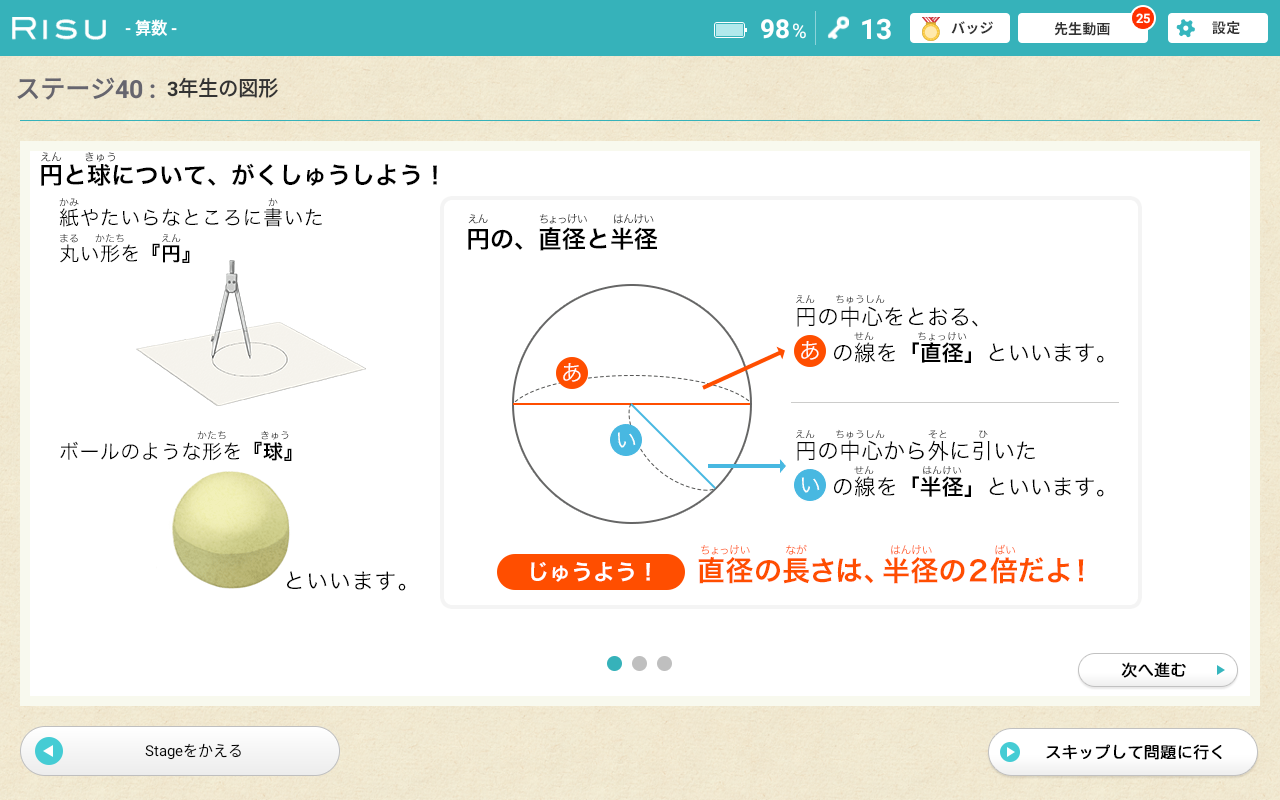

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

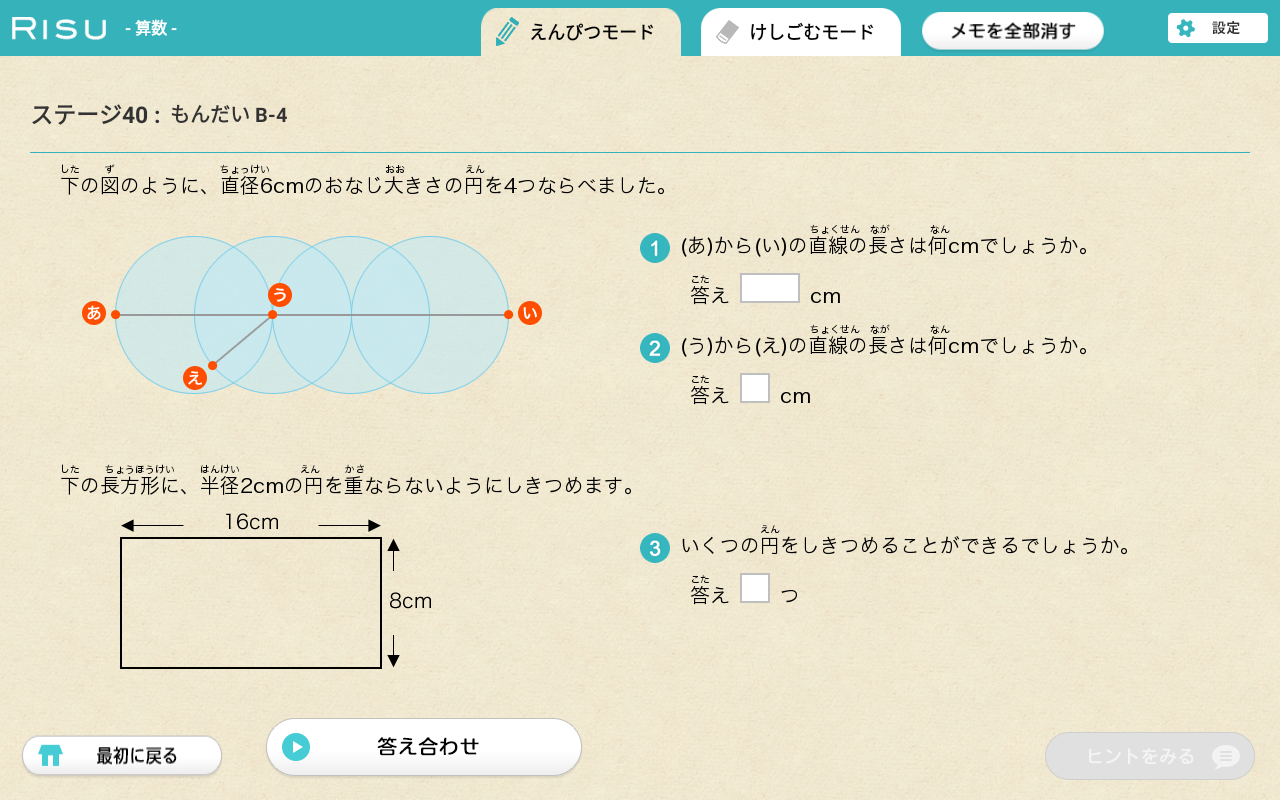

3.文章問題で応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

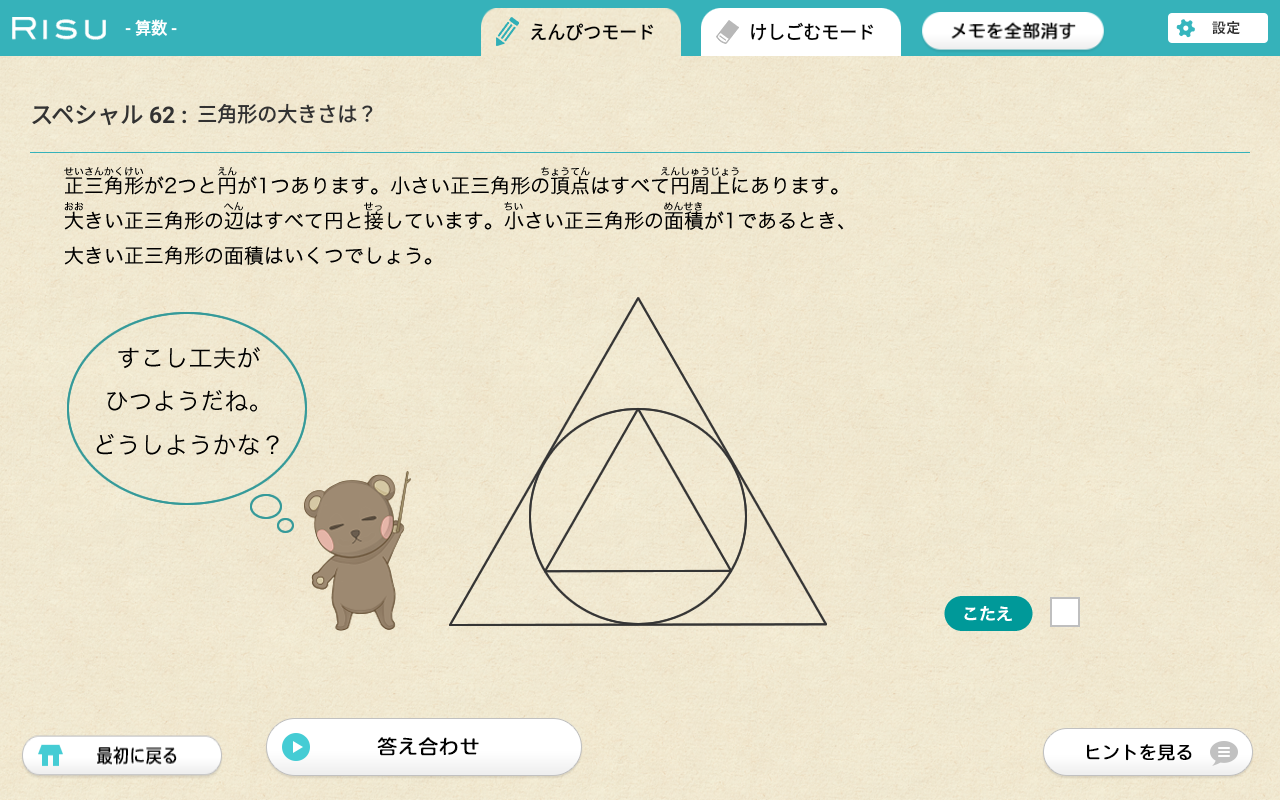

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

「中学受験をしないからこそできる学び」に自信を!

中学受験をしないことは決してネガティブな選択ではありません。

家庭の教育方針をしっかりと持ち、お子さんと向き合って、お子さんに合った方法を試行錯誤していくことで学力は十分に伸ばせます。

まずは基礎学力をしっかり固め、家族との会話やさまざまな体験を通して、お子さん自身が「なぜ?」「どうして?」と考える力を育てていきましょう。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。ぜひ一度お読みください!