しかし、ポイントを抑えて取り組まないと、せっかく朝に勉強しても学習効率が悪くなり、勉強した内容が定着しません。

「眠くても朝早く起きて勉強する価値はある?」

「朝学習に向いている教科はある?」

と疑問を持つ方に向けて、本記事では以下を解説します。

朝勉強の効果やメリット・デメリット

朝勉強におすすめの教科・学習方法

朝勉強を取り入れるためのポイント

朝勉強が推奨される理由や、朝勉強のコツを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

朝勉強が効果的な理由!眠いのに勉強して意味がある?

朝勉強がなぜ学力向上に効果的なのかを解説します。

朝は脳が活性化するゴールデンタイム

脳科学者の茂木健一郎氏によると、起床後の3時間は脳のゴールデンタイムです。

よく眠ったあとの朝は、疲労が回復しているため集中しやすく、脳もリセットされた状態で新しい情報を吸収しやすくなっています。

また、人の脳は、起床後から午前中にかけて、以下のホルモンや神経伝達物質が分泌されます。

- ドーパミン(意欲的になる)

- セロトニン(精神が安定する)

- アドレナリン(血流が増加し脳が活性化する)

- コルチゾール(覚醒する)

ドーパミンやセロトニンは、午前中に分泌されやすい幸せホルモンであるため、朝は意欲が沸き、落ち着いた気持ちで勉強が可能です。

アドレナリンも午前中に多く分泌され、脳が活性化し集中力を高めます。

さらに、覚醒を促すコルチゾールも起床後から多く分泌されるため、朝はぼんやりせず、意欲的に集中して勉強ができるのです。

朝勉強している子どもは成績がいいデータがある

朝に勉強をすると、子どもの学力が高くなるという研究結果があります。

- 朝型の生活リズムで過ごす児童は学習効率が高い

- 朝学習を取り入れたクラスでは平均点が有意に高い

遅寝遅起きをする夜型の子どもは、日中の疲労感や注意集中のしにくさの訴えが多いため、早寝早起きで朝型のリズムを持つ子どものほうが、学習効率がいいという研究が発表されています。

また、朝学習を取り入れたクラスの平均点が、全国平均点より1割以上高かったという研究もあり、朝の勉強が学力向上につながるといえるでしょう。

参考:

松村 京子.児童の生活リズムに関する研究(第4報) : 朝型・夜型と学習状況.日本家庭科教育学会誌1994 年 37 巻 2 号 p. 75-81

森本 真理ほか. 朝学による学習習慣の定着の試み. 秋田工業高等専門学校研究紀要 / 秋田工業高等専門学校 編. (48):2013.2,p.93-100

朝勉強と夜勉強はどちらも効果的

朝と夜、いつ勉強時間をとるかは、保護者の方が悩むポイントではないでしょうか。

朝の学習は効率的ですが、もちろん夜の学習も必要です。

脳のゴールデンタイムといわれる朝の3時間のほか、夕方にも記憶力や集中力が高まる時間があります。また、睡眠中にその日覚えたことが定着するため、暗記したいものは寝る前が向いています。

「朝勉強したから夕方は勉強しない」「夕方勉強するから朝は勉強しない」では、脳が集中できる時間を逃してしまうため、もったいないかもしれません。

- 夕方:授業の復習・予習・応用問題

- 寝る前:暗記したいものを勉強

- 朝:前日夜におこなった暗記の復習・基礎問題

このように、時間を分けて勉強すると、学習効果が高まります。

朝勉強のメリット・デメリット

朝勉強の4つのメリットと、3つのデメリットをみていきましょう。

朝勉強のメリット

朝勉強のメリットはこちらです。

- すっきりした頭で学習できる

- 静かな環境で学習できる

- 朝型の生活ができる

- 学習習慣が身につく

起床後は頭の中がクリアな状態で、かつ静かな環境で集中して学習できます。

また、朝に勉強時間をとるには、早寝早起きをしなくてはいけません。勉強するために着替えや朝食の時間が整うため、朝の時間を効率的に使えるようになり、朝型の生活ができます。

食事の前に朝勉強といったように、生活習慣と結びつけて学習すると習慣化しやすく、朝は学習習慣が身につきやすいのも大きなメリットです。

朝勉強のデメリット

朝勉強のデメリットをみていきましょう。

- 睡眠時間が短くなる

- 分からないままになる

- 散らかったままになる

朝勉強のために、就寝時間を変えないまま早起きをすると、睡眠時間が短くなります。これでは、眠い状態で朝勉強することになるため、集中できません。

無理な早起きは、朝勉強が続かない原因や、日中の授業に集中できない原因となるので、かえって学習効率が悪くなります。

また、難しすぎる問題を朝の限られた時間におこなうと、問題を解ききれずに登校時間になる可能性があります。分からない・理解しないままになってしまうと、同じ問題で間違えたりつまずいたりするため、注意が必要です。

朝ギリギリまで勉強していると、机の上が散らかったままや消しカスがそのままになってしまうのもデメリットです。

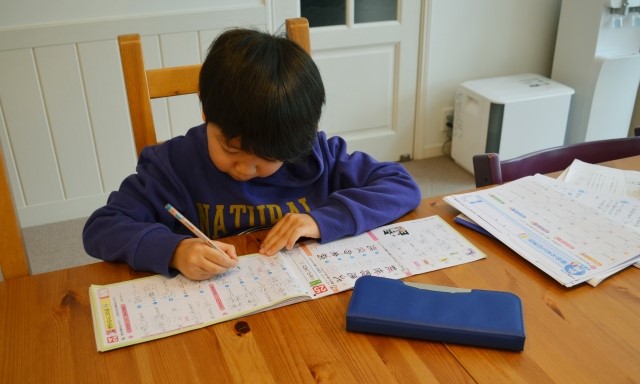

片付けが苦手な子どもの場合は、準備や片付けが簡単なタブレット学習をうまく活用しましょう。

朝勉強が効果的な教科と学習内容

朝勉強に向いている教科と学習内容をご紹介します。

学年別におすすめの学習法を以下で紹介しますが、すべてやる必要はありません。日替わりで取り組んだり、月ごとに勉強内容を変えたりして、子どもの学習状況に合わせて取り組みましょう。

小学校低学年の朝勉強におすすめの学習

1・2年生の朝勉強は、以下がおすすめです。

- 計算トレーニング

- 九九の暗唱

- 音読

- 漢字練習

- 1~2行の日記

1・2年生の朝学習では、とくに算数の計算トレーニングをおこないましょう。算数の足し算・引き算は、理解できていても、計算の速さが今後の算数で重要になっていくためです。

計算トレーニングは、ストップウォッチを使って時間競争しながらおこなうと、楽しく取り組めます。また、暗記ものである九九を寝る前に覚えて、朝に復習してもよいでしょう。

「計算が苦手な小学生。計算が得意になる方法を教えてください(学び相談室)」

国語であれば、音読や漢字練習がおすすめです。

音読は、頭の中で読む・声に出す・耳で聞くという3つの能力を同時に使うため、読解力が鍛えられます。読解力は学習の基礎なので、教科書だけでなく好きな本の1ページなどを、声に出して読んでみましょう。

また、1〜2行の日記で「昨日のできごと」や「今日楽しみなこと」を書くと、作文の練習になります。

小学校中学年の朝勉強におすすめの学習

3・4年生におすすめの朝勉強は以下のとおりです。

- 計算トレーニング

- 文章題

- 理科クイズ・社会クイズ

- 子ども新聞を読む

- ことわざ・慣用句の音読や意味調べ

- 漢字練習

算数は、低学年に引き続き、計算トレーニングをおこないましょう。分数や小数など、中学年から計算が複雑化するため、朝勉強で計算力を鍛える必要があります。朝は頭が冴えているので、文章題に取り組むのもおすすめです。

また、3・4年生では、教科に理科と社会が加わります。理科と社会は、都道府県クイズや理科クイズなどで楽しく学べるため、朝の数分で勉強する教科にぴったりです。

子ども新聞は、理科・社会の知識が増え、読解力や語彙力の向上にもつながります。朝のちょっとした時間に読めて、理科・社会・国語の勉強になるため、ぜひ購読してみましょう。

3・4年生の国語では、ことわざ・慣用句を学ぶので、朝のちょっとした時間を使ってコツコツ音読や意味を調べてみましょう。

学年が上がると学ぶ漢字が増えるため、漢字練習も低学年に引き続きおすすめです。

小学校高学年の朝勉強におすすめの学習

5・6年生には、以下の勉強がおすすめです。

- 割合・速さ・比の計算

- 英単語の書き取りや英語の音読

- 歴史まんがを読む

- 子ども新聞を読む

- 漢字練習

- 読解力ワーク

算数は、1〜4年生で習ったものが土台となり、さらに発展した問題になっていきます。四則演算で基礎力をつけるほか、割合・速さ・比の計算など高学年でつまずきやすい問題を1問やるなどコツコツ勉強しましょう。

5・6年生では、それまで外国語活動とされていた英語が教科としてスタートし、テストで評価されます。朝、頭がすっきりした状態だと英語が頭に入りやすいため、1日1フレーズや英単語を数個書き取りするなどの勉強がおすすめです。

社会では、6年生から歴史がはじまるので、歴史まんがを読むと学習に役立ちます。

国語は、5年生ごろから文章の抽象度が高くなり、読解問題が難しくなっていきます。読解力に不安がある場合は、読解力ワークに取り組みましょう。

朝勉強を取り入れるためのポイント

朝勉強を毎日スムーズに取り入れるためのポイントを紹介します。

睡眠時間が減らないようにする

朝勉強で子どもの睡眠時間が減らないように、寝る時間を調整しましょう。

30分早起きするのであれば、就寝時間を30分早めて、睡眠時間を確保します。

無理に早起きをして睡眠時間が足りないと、頭が覚醒せず集中できません。また、日中に眠気がきてぼんやりするなど、朝勉強だけでなく、学校の授業に影響します。

睡眠時間は10時間を目安にし、6時30分に起床するのであれば、20時30分には寝るようにしましょう。

「子どもの寝る時間が遅くて心配。小学生が早寝早起きするためのポイントを教えてください(学び相談室)」

朝のスケジュールを固定化する

朝のスケジュールを子どもと話し合って決めておきましょう。

スケジュールを決めずに、「今ちゃちゃっと問題解いて」「今日は時間ないから先にごはん食べて」と行き当たりばったりに朝勉強を促すと、習慣化できません。

たとえば、以下のようなスケジュールを立ててみましょう。

スケジュール例

| 6時30分 | 起床・洗面 |

| 6時50分 | 朝勉強 |

| 7時00分 | 朝ごはん |

| 7時40分 | 自宅を出る |

登校の1時間〜1時間30分前に起床しておくと、朝勉強の時間が取りやすいです。

朝勉強の時間やタイミングを決めておき、毎日同じスケジュールで過ごすようにして、習慣化させましょう。

「学習習慣を身につける方法は?小学校や塾以外で勉強してほしい(学び相談室)」

なるべく朝ごはん前に勉強する

食事直後だと、胃や腸に血液が集まり集中力を欠いてしまうため、勉強は朝ごはん前にしましょう。

動物は、空腹になると獲物を狩る必要があるので、頭を回転させなければいけません。人間にとっても同様で、空腹時は注意力や記憶力が高まります。そのため、朝の勉強は、保護者の方が朝食を用意している間などが適しています。

あまりに空腹でも集中できないため、何らかの事情で夕飯を抜いてしまったなどで朝の空腹感が強い場合は、軽く食べてから勉強しましょう。

眠いままではなく覚醒してから勉強する

起床後、眠いまま勉強しても、内容が頭に入っていきません。

頭がぼんやりしていると、かえって学習効率が悪くなるので、しっかり目を覚ましてから勉強しましょう。

具体的には、以下の方法があります。

- カーテンを開け日光を浴びる

- 軽くストレッチをする

- 水をコップ1~2杯飲む

日光を浴びると幸せホルモンであるセロトニンが増え、脳が活性化します。目覚めがすっきりして意欲的に勉強できるため、起床後は日光を浴びるようにしましょう。

セロトニンは運動でも分泌されます。とくに、冬で日が昇るのが遅い時期は、日光を浴びる代わりに軽くストレッチをして、体も脳もしっかりと覚醒させてください。

また、勉強前にコップ1〜2杯の水分を摂りましょう。

イギリスの研究で、水分摂取が記憶力や学習能力に大きな影響を与える可能性があると判明しています。

参考: Caroline J. Edmonds「Subjective thirst moderates changes in speed of responding associated with water consumption」Front. Hum. Neurosci. , 16 July 2013 Sec. Sensory Neuroscience

眠っている間は何時間も絶飲食の状態であるため、起床後は血液の流れが悪い状態です。水分を摂り血液の循環をよくすると、脳も活性化するため、勉強前には必ず水分摂取をしましょう。

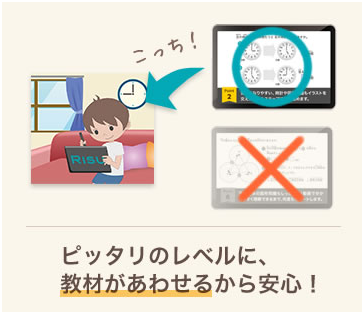

タブレット教材を併用する

時間のない朝は、タブレット教材をうまく使いましょう。

タブレット教材であれば、時間のない朝でも、準備や片付けがスムーズにおこなえます。

勉強の場所も問わないため、歯磨きをしながらや、保護者の方が子どもの髪を結んでいる間など、ちょっとした時間に勉強できます。また、間違えた問題はタブレットに記憶されるため、分からないままになりません。

とくに、下のお子さんがまだ手のかかる年齢のご家庭では、子どもが1人で勉強できるタブレット教材がおすすめです。

RISU算数は、1人1人の学習データを分析し、ぴったりの問題が出題されるため、朝勉強のために教材や問題を選ぶ必要がありません。保護者の方のフォローがなくても、苦手を克服でき、得意分野は伸ばせるので、この機会にぜひご検討ください。

朝勉強でよくある質問

朝勉強でよくある質問をまとめました。

朝の勉強は効果的ですか?

朝の勉強は効果的です。

アドレナリンやドーパミンが出やすい朝は、学習意欲や集中力が高まっており、勉強に向いている時間といえます。

ただし、早起きしすぎて睡眠時間が減ったり、眠いのをこらえて勉強したりすると、かえって学習効率が悪くなるため、注意しましょう。

朝に勉強するなら何がいい?

朝勉強に向いているのは以下の学習です。

- 前日覚えたものの復習

- 発想力の必要な問題

- 基礎力を養う四則演算

- タブレット学習

覚えたものは睡眠中に定着するため、前日に暗記したものは朝に復習しましょう。また、朝はひらめきが生まれやすいため、発想力のいるパズル問題や難しすぎない文章題に取り組むのもおすすめです。

簡単な計算ドリルや100マス計算も、時間が限られている朝の勉強に向いています。とくに基礎力をつけたい・勉強の習慣をつけたい場合は、計算問題に気軽に取り組んでみましょう。

何をすればいいか迷ったら、タブレット学習がおすすめです。タブレット学習は、5教科を学習できるものや、算数に特化したRISU算数があります。

バランスよく学習したい・算数を得意になってほしいなど、ご家庭の方針に合ったタブレット教材を選びましょう。

朝起きて何分後に勉強?

朝起きて10〜30分後に勉強するのがおすすめです。

頭がまだぼんやりしている起床直後は控え、カーテンを開けて日光を浴びる・水を飲むなど脳が活性化する行動のあとに勉強しましょう。

頭のいい人は、何時に起きる?

頭がいい人の起床時間に関するデータはありませんが、早寝早起きをする朝型の子どものほうが、学習効率が高いという研究結果があります。

脳が活発化するのは起床後2〜4時間であるため、授業の1時間目から4時間目にかけて集中できるように6時30分ごろには起床するとよいでしょう。

朝4時や5時に起きて勉強してもいい?

夜19時に寝て朝5時に起きるといった朝型タイプの子どもであれば、睡眠時間を10時間確保できるため、早朝に起きて勉強しても問題ありません。

しかし、夜22時に寝ている子どもが朝4時や5時に起きて勉強すると、睡眠時間が足りなくなるため、やめておきましょう。

朝学習なら「RISU算数」の無学年制学習がおすすめ

算数の基礎固めから応用問題まで幅広く取り組むなら、算数専用タブレット教材の「RISU算数がぴったりです。

朝学習で算数を得意に伸ばすRISU算数特長3つをご紹介します。

特長1:「無学年制」カリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野では学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

紙のテキストのように何学年分も用意する必要はありません。

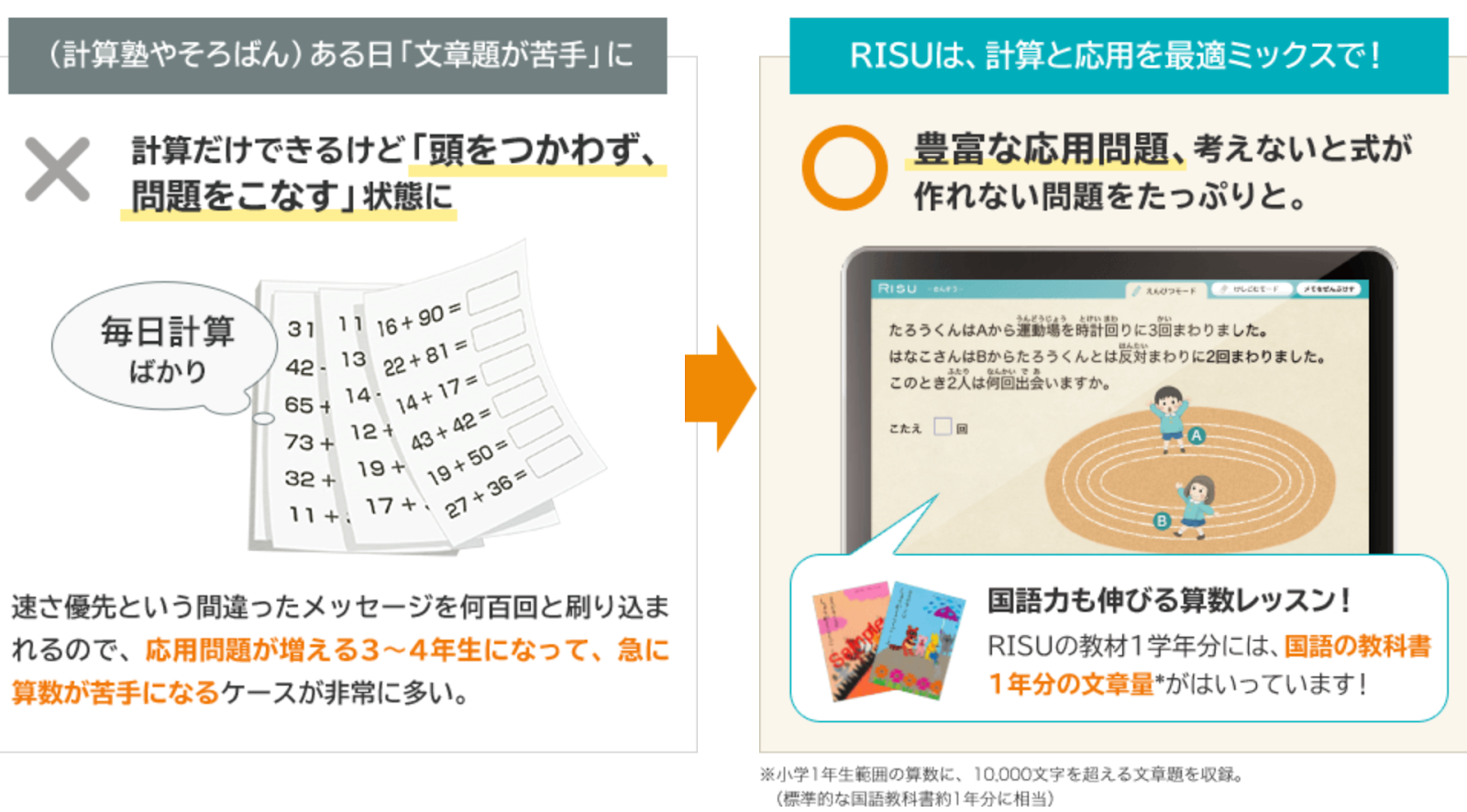

特長2:「思考力」が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広い算数の問題が収録されており、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っていても、計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手だったり、論理的に考えるのを苦手だったりするお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで算数の学力をバランス伸ばし、かつ思考力を高めることができます。

「算数オリンピックやキッズBEEとは?どんな問題が出てどんな子どもたちが参加している?(学び総暗室)」

特長3:「解説動画」があるから自分で疑問を解決できる

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

朝勉強を効率よく取り入れよう!まとめ

朝は脳のゴールデンタイムであり、朝に勉強すると学力が向上しやすいです。

しかし、睡眠時間が短くなると、学習効率が上がらず、朝勉強の習慣も身につきません。

朝勉強を取り入れる場合は、睡眠時間が短くならないよう寝る時間を調整し、朝勉強の前には日光を浴びたり水を飲んだりして脳を活性化させましょう。

朝は時間がなく、子どもの勉強を見るのが大変な方には、タブレット学習がおすすめです。

準備や片付けが不要で、1人で勉強できるタブレット学習を活用し、朝の勉強を効率よくすすめましょう!

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!