実はそこからさらに改良がされており、現在では

一定の相対的な基準がありつつも、一人ひとりの頑張りを評価する方法

が採用されています。

この記事では「小学校1年生の通知表のつけ方」や「評価基準」をもとに、家庭での対策について解説します。

「どうしたら通知表の評価を上げられる?」と気になる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

小学校1年生の通知表の特徴と評価項目

小学生の通知表は1教科1評定ではなく、各教科(国語・算数・生活・図画工作・音楽・体育)それぞれに3つの評価項目があります。

- 項目①知識・技能

- 項目②思考・判断・表現

- 項目③主体的に学習に取り組む態度

この3つの項目に対し、「よくできる(A・二重丸)」「できる(B・丸)」「もうすこし(C・三角)の3段階の評価がつきます。

「【小学生】春休みはいつからいつまで?新学期から成績アップする過ごし方を紹介(学び相談室)」

項目①知識・技能

小学校での学びの基礎となる知識と、その知識を正しく使えるかを評価する項目です。

各教科で「知識・技能」を評価するために、具体的には以下の観点を用いています。

1年生「知識・技能」の評価観点

| 国語 | 日常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けている我が国の言語文化に親しみ理解できる |

| 算数 | 数の概念と表し方、計算、量、図形、数量の意味の理解数量、図形についての感覚を豊かにしている 加法及び減法の計算、形の構成、身の回りにある量の大きさを比べ簡単な絵や図などに表わせられる |

| 生活 | 活動を通して、自分自身、身近な人々、社会や自然の特徴それらの関わり等に気付く生活上必要な習慣や技能を身に付けている |

| 図画工作 | 対象や事象を捉える造形的な視点に気付く手や体全体の感覚を働かせ材料や用具を使い創造的に表わせられる |

| 音楽 | 曲想と音楽の構造などとの関わりに気付く音楽表現を楽しむために必要な技能を身に付け、歌う、演奏などができる |

| 体育 | 各種の運動遊びの行い方を知っている基本的な動きを身に付けている |

(参考:文科省より各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨)

基本的にテストで評価されると思ってください。

テストがない図画工作などでは、物の形や特徴を観察して作品作りに活かせているか、道具を正しく使えているかなど基礎的な知識や技術が評価されます。

項目②思考・判断・表現

「思考・判断・表現」では、基礎的な知識をもとに考えを深め、自分で判断したことを表現できるかを評価します。

項目①の「知識・技能」を応用できるかがポイントです。

【1年生「思考・判断・表現」の評価観点】

| 国語 | 「話す・聞く」「書く」「読む」について順序立てて考え、想像する力を養っている日常生活で人と伝え合う力を高め、自分の思いや考えをもっている |

| 算数 | 数の数え方や計算法を考える力(数に着目)具体的に操作して形の構成を考える力(形に着目)量の大きさの比べ方を考える力(量に着目)身の回りの事象の特徴を捉える力(データの個数に着目) |

| 生活 | 身近な人々、社会及び自然を自分との関わりで捉える自分自身や自分の生活について考え、表現している |

| 図画工作 | 形や色などを基に自分のイメージをもち、楽しく発想や構想を考える造形的な面白さや楽しさ、表したいこと、表し方について考える身の回りの作品から自分の見方や感じ方を広げている |

| 音楽 | 音楽を形づくっている要素を聴き取る音の働きが生み出す面白さ、美しさを感じ取る聴き取ったことと 感じ取ったこととの関わりについて考えるどのように表すかについて思いをもつ曲や演奏の楽しさを見いだし、音楽を味わって聴いている |

| 体育 | 各種の運動遊びの行い方を工夫している考えたことを他者に伝えている |

(参考:文科省より各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨)

テストにおける応用問題や、宿題、グループでの話し合いなどで評価していると思ってください。

音楽では正しく歌うだけではなく歌詞を理解して感情がこめられていたり、図画工作では自分なりの工夫があるなど、基礎知識の一歩先ができるかが評価されるポイントです。

項目③主体的に学習に取り組む態度

「主体的に学習に取り組む態度」は、子どもが自分から進んで学習・活動できるかどうかを評価する項目です。

具体的な観点を見ると、「楽しんでいる」「進んで取り組もうとしている」という文言が多いことが分かります。

【1年生「主体的に学習に取り組む態度」の評価観点】

| 国語 | 言葉を通じて積極的に人と関わる思いや考えをもち、言葉がもつよさを感じようとしている楽しんで読書をし、言葉をよりよく使おうとしている |

| 算数 | 数量や図形に親しんでいる算数で学んだことのよさや楽しさを感じながら学ぼうとしている |

| 生活 | 身近な人々、社会及び自然に自ら働きかけている生活を豊かにしようとしたり意欲や自信をもって学ぼうとしている |

| 図画工作 | つくりだす喜びを味わっている楽しく表現・鑑賞する学習活動に取り組もうとしている |

| 音楽 | 音楽活動を楽しんでいる主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習活動に取り組もうとしている |

| 体育 | 各種の運動遊びの楽しめるよう、進んで取り組もうとしている |

(参考:文科省より各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨)

「主体的に学習に取り組む態度」はテストの成績や創作物の完成度に左右されません。

また、文科省は挙手の回数や忘れ物など、個人の性格によるものは評価の対象ではないと明言しており、その子なりに主体的に取り組んでいるかをみる絶対評価です。

難しい、または楽しいと感じる学習を粘り強くおこなう姿勢や、「繰り下がりの計算が苦手だからもっとプリントをやろう」という学習を調整する姿勢が評価されます。

特徴①1年生の通知表は2段階評価または3段階評価

1年生1学期の通知表は、多くの学校で2段階評価を採用しています。

2段階評価の場合、一番上の評価である「よくできる(二重丸・A)」がなく、「できる(丸・B)」と「もうすこし(三角・C)」の2つのみの評価です。

1年生1学期の通知表をはじめて見た方は、「Bばかり!なんでAがないの?」と疑問に思うかもしれません。

1年生の2学期から3段階評価になる学校が多いですが、Aがない場合は2段階評価になっていないか確認しましょう。

通知表評価の基準と割合

評価の基準や、評定ごとの割合について解説します。

評価の基準は各小学校や自治体によって少しずつ異なるため、あくまでも参考程度にご覧ください。

(参考:岡山県教育庁義務教育課の学習評価ガイドライン)

よくできる(二重丸・A)の基準と割合

「よくできる」をとる生徒の割合は1〜2割です。

評価場面(授業やテスト、グループワークなど)でそれぞれ評価をつけ、学期末に集計し達成度が83%以上だと「よくできる(二重丸・A)」の評価になります。

ただし、基礎が問われる「知識・技能」はAの子どもが多くても、応用となる「思考・判断・表現」では少ないなど、評価項目によって評価の割合は異なります。

また、「よくできる」は中学校の5段階評価の5と5に近い4相当だと思ってください。

できる(丸・B)の基準と割合

「できる」をとる生徒の割合は7〜8割です。

評価場面でのそれぞれの評価を集計し、達成度が51〜82%だった場合に「できる(丸・B)」の評価がつきます。

文科省の定める学習指導要領の目標をおおむね達成していますが、評価の幅が広い点に注意しましょう。

なぜなら、「できる」は、中学校の5段階評価の4〜2に該当するからです。

4〜3相当であれば問題ありませんが、2に近いB評価の場合もあるので、保護者の方から見て勉強が不十分に感じる場合は、学習のサポートが必要です。

もうすこし(三角・C)の基準と割合

「もうすこし(三角・C)」をとる生徒の割合は1割未満です。

評価場面でのそれぞれの評価を集計し、達成度が50%以下だった場合に「もうすこし(三角・C)」の評価になります。

中学校の5段階評価で表わすと、1と1に近い2に相当し、学習の努力が必要という評価です。

通知表に「もうすこし」があった場合は、子どもが学習のどこでつまづいているのか確認しましょう。

「算数の文章問題が苦手な子への教え方は?文章問題でつまずく原因と教え方のコツを知りたい(学び相談室)」

「よくできる」「二重丸」「A」がつかない理由

勉強もよくできて、忘れ物もないのに「よくできる」がつかないときに考えられる理由は以下のとおりです。

- テストで正答率90%に届いていない

- 話し合いが苦手

- 主体的に取り組めていない

それぞれ詳しく理由をみていきましょう。

理由1:テストで正答率90%に届いていない

「知識・技能」や「思考・判断・表現」はテストでの評価が大きいです。

小学校1年生には、中間テストや期末テストはありません。

先生たちは、授業内での小テストやカラーテストで、基本的な知識の習得や応用問題ができるかをチェックしており、90%前後の正答率があると「学習が十分である」と評価されます。

「知識・技能」や「思考・判断・表現」でAがない場合は、テストの結果を見直してみましょう。

「小学生の子どもにうまく算数を教えたい!守るべきポイントや上手な教え方とは?(学び相談室)」

理由2:話し合いや発表が苦手

「思考・判断・表現」は、テスト結果のほか、グループでの話し合い・授業での発言内容・授業の感想などが評価の対象です。

自分の考えを作品や言葉、文章で表現する必要があるため、発表が苦手な子や応用問題が苦手な子は「知識・技能」にくらべるとAが取りにくい傾向があります。

理由3:主体的に取り組めていない

なんとなく授業を受けている・楽しめていない・言われるがままに課題をこなしているといった場合は、「主体的に取り組む態度」でAが取れません。

文科省の資料によると、「主体的に取り組む態度」でAを取るには、粘り強く学習に取り組む態度と、自ら学習を調整しようとする態度の両方が必要です。

(引用:文科省資料『児童生徒の学習評価の在り方について』)

この表によると、難しい問題に一生懸命に取り組んでも、時間だけが過ぎていて学習の方法を試行錯誤していなければCとなります。

通知表でオール最高評価を得るポイントと家庭での対策

「オールよくできる」「オール二重丸」「オールA」を目指すために、家庭でできる対策やポイントをまとめました。

少しでも子どもの通知表をよくしたい方は、ぜひ参考にしてください。

対策1:テスト対策をする

小学校1年生は、いつテストがあるか分からないため、宿題の確認や日々の授業の振り返りをしっかりおこない、小テストやカラーテストに備えましょう。

漢字は習った日のうちに覚えられるように家で練習する・計算でつまづいたものがあれば家でドリルを解くなど、翌日にテストがおこなわれても対応できるようにします。

対策2:意見を言う練習・発表の練習をする

挙手の回数は成績に関係ありませんが、グループでの話し合いや、授業での発言内容は評価の対象なので、しっかり自分の意見が言えるようにしましょう。

とくに控えめな性格の子は、発表が苦手ではないでしょうか。

親子同士で、テレビで見た内容について意見を言い合ったり、本の感想を聞くなど、答えのない質問をして、子どもが自分の意見を言えるよう練習をします。

その際は、子どもの意見を否定しないように注意してください。

作品の発表など、決まっている発表の場があれば、おうちでリハーサルをおこなうのも効果的です。

対策3:教科に興味を持たせる

子どもが各教科を楽しめるように、興味を持たせましょう。

小学校1年生の「主体的に取り組む姿勢」を評価する観点には、どの教科にも「楽しむ」という文言が入っています。

楽しければ、子どもは自らすすんで努力しますし、作品や学習法を試行錯誤しますよね。

音楽であれば、「どんな歌を習ったの?」と聞き、おうちでも流して歌ってみる・工作の授業でクリスマスリースをつくるなら、一緒に公園へ行って松ぼっくりなどの材料を集めてみましょう。

子どもがより教科に興味を持ち、楽しめるように関わると、授業も主体的に取り組めます。

「算数が得意な子に育つ方法とは?家庭でできる方法を教えてください(学び相談室)」

対策4:提出物は遅れても出そう

忘れ物など、個人の性格によるものは学習評価の対象ではありません。

しかし、宿題を家に忘れたからといって、その後もずっと出さないままでは、先生は「提出物の評価」ができません。

翌日でも、翌々日でも、気づいた時点で出せるように、子どもの提出物はしっかり確認しましょう。

1年生の通知表でよくある質問

1年生の通知表でよくある質問をまとめました。

- 通知表が「もうすこし」ばかりなのはなぜですか?

- 小学一年生の通知表はいつもらえますか?

- 小学1年生の通知表のコメント欄(保護者欄)は何を書けばいいですか?

- 先生方は通知表をいつつけますか?

気になる質問がある方は、ぜひ参考にしてください。

質問1:通知表が「もうすこし」ばかりなのはなぜですか?

各教科で定めている目標に達していなかったり、子どもの努力や思考を十分に評価できなかった可能性があります。

たとえば、計算に時間がかかりテストで点がとれなかった場合や、授業中に落ち着いて座っていられない、提出物を出さないため内容の評価ができないといったケースが考えられます。

その後の学習を良いものにしていくために評価しているので、「もうすこし」が多い場合は改善点を先生に聞いてみましょう。

質問2:小学一年生の通知表はいつもらえますか?

3学期制の場合は、長期休みに入る前の終業式(夏休み前の7月、冬休み前の12月、春休み前の3月)にもらえることが多いです。

2学期制の場合は10月の前期終業式と、3月の後期終業式の際にもらえます。

質問3:小学1年生の通知表のコメント欄(保護者欄)は何を書けばいいですか?

通知表の保護者欄は、学習について学校と家庭で連携するために使いましょう。

- 評価への感謝のことば

- 家庭での様子や子どもの変化

- 家庭でサポートしたいことや目標

この3つのポイントを意識して記入してみてください。

「国語のがんばりを評価していただきありがとうございます。」

「漢字をよく練習していたため本人も嬉しいようで、今後もがんばりたいと意欲を見せていました。」

「体育は苦手なようですが、鉄棒など家庭でサポートし、苦手意識の克服に努めたいと考えています。」

といった具合に記載すると、家庭と学校との連携がスムーズになります。

質問4:先生方は通知表をいつつけますか?

通知表に評価をつけるのは学期末です。

ただし、文科省によると、「学期末や学年末などの事後での評価は、子どもの学習改善につながらない」としています。

そのため、先生方は単元や題材ごとに評価場面を設け、それらを学期末に集計し通知表をつけます。

通知表に記入するのは学期末ですが、それまでに評価を積み重ねているため、学期末に先生に叱られた・学期末のテストだけ頑張ったなどでは、評価が大きく変わることはありません。

「RISU算数」なら算数の基礎から応用まで一台で完璧

算数の基礎固めから応用問題まで幅広く取り組むなら、算数専用タブレット教材の「RISU算数がぴったりです。

算数を得意に伸ばすRISU算数特長3つをご紹介します。

特長1:「無学年制」カリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野では学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

紙のテキストのように何学年分も用意する必要はありません。

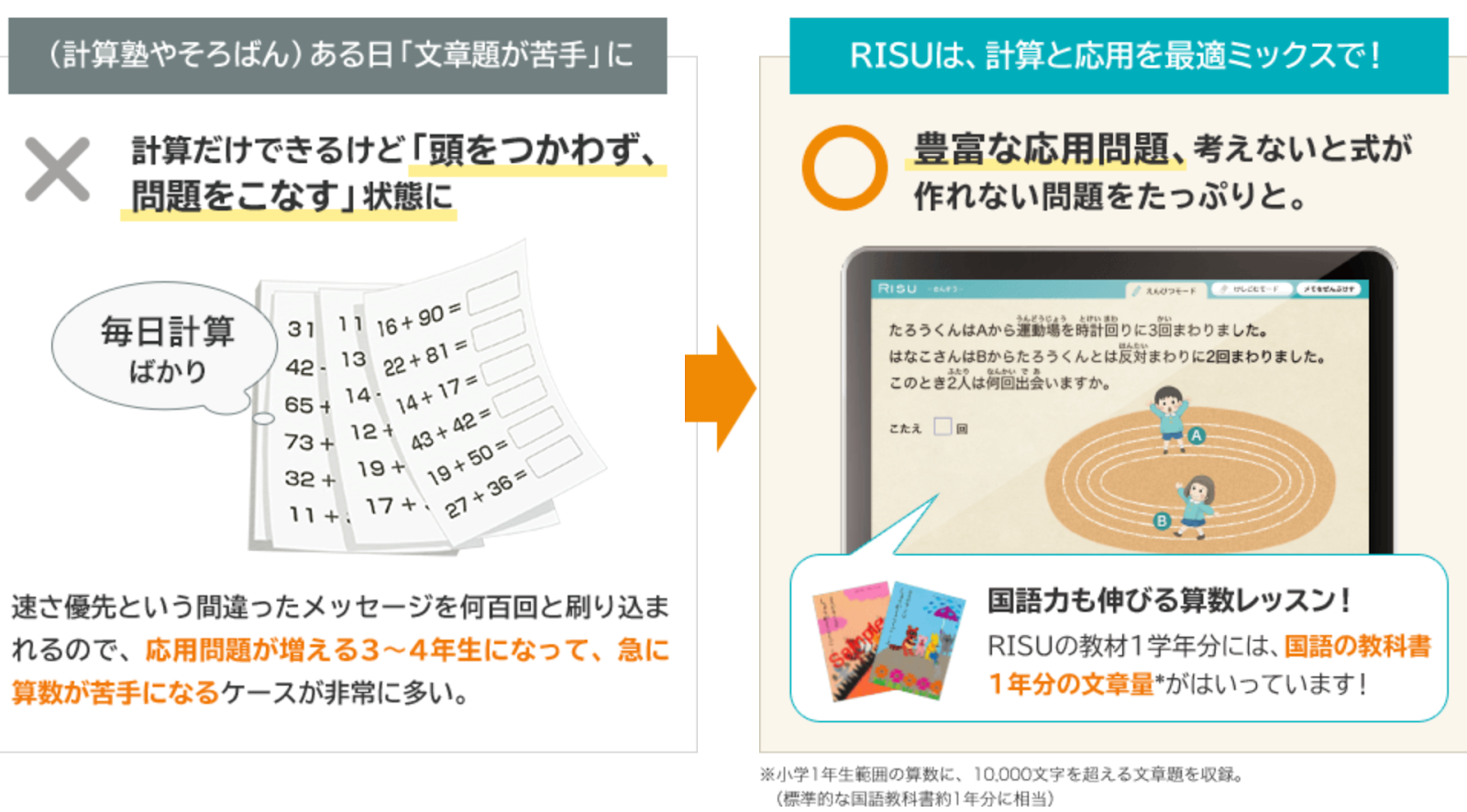

特長2:「思考力」が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広い算数の問題が収録されており、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っていても、計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手だったり、論理的に考えるのを苦手だったりするお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで算数の学力をバランス伸ばし、かつ思考力を高めることができます。

「算数オリンピックやキッズBEEとは?どんな問題が出てどんな子どもたちが参加している?(学び総暗室)」

特長3:「解説動画」があるから自分で疑問を解決できる

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

小学校1年生通知表の評価基準まとめ

ここまで、1年生の通知表の評価の観点や、評価のポイント、家庭での対策をまとめました。

基本的には、「できる(丸・B)」であれば学習目標に到達していますが、「よくできる(二重丸・A)」を目指す場合は、応用問題への対応や自分の意見を発表できるようサポートしましょう。

この記事を参考に、オール最高評価を目指して、家庭で楽しく取り組んでみてください!

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!