目次

子どもが勉強を嫌いになる6つの理由

小学生の子どもが勉強を嫌いになる主な理由はこちらです。

- 学習の成功体験が少ない

- 勉強に興味をもてない

- 学習環境が合っていない

- 学習の進度が合っていない

- 発達の特性によって学習内容を理解しにくい

- 親の関わりが子どもに合っていない

それぞれ詳しくみていきましょう。

①学習の成功体験が少なく自信がもてない

「学習における成功体験の少なさ」は、勉強嫌いになる原因の一つです。

テストで間違いが続いたり、先生に注意されたりといった失敗の経験が積み重なると、「自分は勉強ができない」と思い込んでしまう子どもは少なくありません。

勉強への自信が失われると、問題を見た途端に「できない」と始めから諦めてしまい、問題へ挑戦する意欲や最後まで考え抜くやる気が育ちにくくなります。

また、学習の失敗そのものを気にしてしまい、失敗を次に活かせる経験として捉えられません。

難易度を下げ、小さな「できた」を積み重ねたり、問題を解きなおしたりして、失敗を成功体験に変えてから勉強を終えるようにする必要があります。

「子どもの自己肯定感が低い。いつも自信がない原因、自己肯定感の高め方を教えてください(学び相談室)」

②勉強に興味をもてない

勉強が苦手になる大きな原因の一つが、「勉強への関心の持てなさ」です。

興味がないと、そもそも「学ぼう」という動機が生まれません。

人は、関心があるものには自然と集中できますが、興味のないものには集中しづらく、負担に感じやすくなります。

とくに小学生は、将来のために学ぶといった遠い目標ではなく、「楽しいかどうか」「やりたいかどうか」が行動の大きな判断基準になります。

そのため、子どもが一番関心を寄せる「自分の好きなもの」と勉強をつなげる工夫が必要です。

- 虫が好きな子ども:図鑑や説明文を読むことで漢字の理解や読解力につなげる

- 野球が好きな子ども:スコア表や打率を読むことで算数の理解につなげる

- 絵を描くのが好きな子ども:絵日記や物語づくりで語彙力・表現力を育てる

このように、興味のある分野を学びの入口にすると、勉強嫌いを克服する大きな一歩となります。

③学習環境が合っていない

学習環境が子どもに合っていないと、子どもは思うように学習できず、勉強嫌いへとつながっていく可能性があります。

- 先に宿題を終えた兄弟がゲームを始める

- お腹が減っているのに「先に宿題」を徹底している

- 照明が暗くて小さい文字が見えにくい

- 座っていると肩や腰が痛くなる

こういった、子どもに何かしらの我慢をさせた状況で学習させていると、「勉強が苦痛」になりかねません。

親が一方的に環境を決めつけず、おやつを食べながら勉強する・姿勢が良くなるクッションを用意するなど、集中できる学習環境を子ども本人と一緒に考える必要があります。

「リビングで勉強すると頭が良くなる?リビング学習の効果や注意点を教えてください(学び相談室)」

④学習の進度が合っていない

学習の進度が早すぎてついていけない場合や、反対に遅すぎて退屈に感じる場合も勉強嫌いとなる原因の一つです。

学習の進度が早い場合は、内容を理解しきれないまま授業が進み、「どうせ自分にはできない」「勉強はつまらない」と感じやすくなります。

一方、進度が遅いと「授業が待ち時間のよう」「もっと難しいことをやりたい」と感じ、

学ぶ意欲や好奇心を失ってしまいます。

どちらにせよ、学習の楽しさを感じられるように、人と比べず自分に合ったペースで勉強できるようにサポートすることが大切です。

「SAPIXで成績が上がらない…小4・小5の「算数の壁」を乗り越えるヒントを教えて(学び相談室)」

⑤発達の特性によって理解しにくい

子どもの特性によっては、学習でつまずきやすくなり、その積み重ねが勉強の苦手意識につながります。

- 気が散ってしまい集中できない

- 数の概念をつかみにくい

- 文字の形を覚えにくい

こういった特性があると、計算間違いをしたり読み間違えをしたりして失敗が重なり、勉強への苦手意識が強くなってしまいます。

しかし、通常の教え方がその子どもに合わないだけで、イラストを用いるなど子どもの特性に合わせた理解しやすい方法に工夫すれば、スムーズに学習できるケースも少なくありません。

周囲が「この子に合う学び方は何か」を一緒に探し、無理なく取り組めるようサポートすると、勉強への苦手意識も和らいでいきます。

⑥親の関わりが子どもに合っていない

親の関わり方が子どもの性格や状態に合わないと、善意であっても勉強嫌いが悪化する可能性があります。

- 自主性のある子どもに対し、親が先回りして指示する

- 何から勉強すればいいか分からない子どもに対し、「自分で考えなさい」と言う

どちらも子どもの性格や希望に沿っていない対応であり、結果として勉強への意欲を下げてしまいます。

自主性のある子どもに、「今日はこのドリルと漢字をやってからおやつね」などと指示を出すと「自分のタイミングでやりたいのに」と反発心ややる気の低下を招きかねません。

反対に、優先順位をつけるのが苦手な子どもに対して「自分で考えなさい」と丸投げすると、どう動けばいいか分からず勉強への不安やストレスが高まってしまいます。

「今日はどんな勉強をする?」と本人に聞きながら、子どものペースや性格に合わせてサポートする姿勢が大切です。

勉強嫌いな小学生のサインと特徴

子どもは、ある日突然勉強が嫌いになるわけではありません。

子どもが出す「勉強がしんどい」「つらい」というサインに早めに気付き対応できるよう、ここでは勉強嫌いの子によくみられるサインや特徴を解説します。

内容に対して勉強時間が長い

一つの宿題に30分以上かかってしまう・15分で終わるドリルに1時間かかるなど、勉強時間が長いのは勉強嫌いになり始めているサインです。

勉強が苦手な子どもは、宿題や勉強を始めても、分からない問題や面倒だと感じた問題を前にすると手が止まってしまいます。

また、「嫌だな」と感じた瞬間に集中力が切れて他のことを考えてしまい、再度集中するのに時間がかかって、なかなか勉強が終わりません。

勉強時間が長くなると、子どもの自由時間が減ってしまい勉強嫌いが加速してしまいます。

休憩をはさんだり、タイマーを使ったりして、勉強時間がやたらと長くならないような工夫が必要です。

「子どもの集中が続かない原因は?集中力を高める方法を知りたい(学び相談室)」

あとでやると言う

勉強を「あとでやる」と言うのは、勉強嫌いの子どもによくみられる典型的なサインです。

- 「ゲームが終わったらやる」

- 「ご飯のあとにやる」

- 「今日は疲れたから明日やる」

といったように、理由をつけて先延ばしにする行動が続きます。

一見すると怠けているようにも見えますが、勉強を始めるという行為そのものに高いハードルを感じており、本人もどうしていいか分からない状況の表れです。

内容が難しそう・できる自信がないといったネガティブな感情に対し、子どもは「あとで」という言葉で自分の不安をごまかし、勉強との距離を保とうとします。

「あとでやる」は勉強そのものに抵抗を感じている明確なサインです。

「5分だけやろう」「1枚だけやろう」とすぐにやれば終わる程度の量に調整し、勉強を開始するハードルを下げて対応しましょう。

宿題やプリントを出さない

「宿題やプリントを出さない」という行動も、勉強嫌いの子にみられるサインです。

- プリントをランドセルの奥に入れっぱなしにする

- 先生に出すのを忘れたと言う

- 持ち帰ったプリントを両親に見せず隠す

だらしない行動に見えるかもしれませんが、「叱られるのでは」「間違いを指摘されるのでは」といった不安や自信のなさから、宿題やプリントの存在そのものが心理的な負担になっている可能性があります。

火種となる宿題やプリントそのものを隠すことで、自尊心を守っている状態です。

宿題やプリントを出さないという行動は、勉強へのストレスや苦手意識が蓄積している明確なサインであり、勉強嫌いが深まっている可能性があります。

見直し・解きなおしをしない

「見直しや解きなおしをしない」という行動も、勉強嫌いの子によくみられるサインです。

- 間違えた問題をそのままにする

- テストの復習を嫌がる

- 見直しをしたがらない

このような場合、勉強を終わらせることが目的になっているかもしれません。そのため、せっかく終わったにもかかわらず、再度問題に向き合わないといけない見直しや解きなおしの作業を嫌がるようになります。

見直しや解きなおしを拒否していると学習の定着が進まず、同じ問題で間違えたり失敗を積み重ねたりしてしまい、勉強そのものが苦手になっていきます。

勉強嫌いな小学生への関わり方とコツ

それでは、実際に勉強嫌いな子どもとはどのように関わるといいのか、具体的な方法を解説します。

NGワード

まずは、勉強嫌いの子にかけると逆効果になりやすい言葉をみていきましょう。

NGワード

- 「なんでできないの?」(責める)

- 「〇〇ちゃんはもうできるんだって」(比べる)

- 「早く勉強しなさい」(命令する)

- 「勉強しないよ将来困るよ」(脅す)

このように、失敗を責める・人と比べる・命令する・脅すといった言葉がけは、勉強嫌いを加速させるほか、子どもの情緒に悪影響を及ぼす可能性があります。

怒りをぶつけたり、子どもを傷つけたりする言葉になっていないかを意識して声かけを工夫しましょう。

OKワード

子どもが前向きになりやすい、励ましや共感の言葉をみていきましょう。

OKワード

- 「一緒に考えようか」

- 「難しいかったのに、ここまでできたね!」

- 「何時にやる?」

- 「ここはどうやってやったの?」

このように、勉強に付き添っている安心感を与えられる声かけや、共感・小さな成功体験を伝える言葉は子どものやる気を引き出します。

また、勉強を促すときは「勉強しないの?」のようにイエス・ノーで答えられる質問ではなく、勉強することを前提とした質問が効果的です。

たとえば、「今日の勉強は何時にやる?」と尋ねれば、子どもは「勉強をやる・やらない」ではなく「勉強をいつやるか」に意識が向きます。

また、間違った問題に対しては、間違っていると頭ごなしに否定するのではなく、どのようにして答えを出したか聞いてみましょう。

自分で考えを整理して説明しているうちに、自分から間違いに気付けるようになります。

結果や才能よりも努力や経過を褒める

勉強嫌いを克服するうえで大切なのは、点数や才能ではなく努力や経過を褒めることです。

勉強嫌いの子どもは、「また〇点だった」「がんばったのに点数が低い」と結果を見て自分を否定する傾向があります。

そのなかで、大人からも結果だけを評価されると「やっぱり自分はできないんだ」と感じ、さらに勉強から遠ざかってしまいます。

そのため、結果ではなく「最後まで粘り強く考えたんだね!」「問題を丁寧に読めたね」と、子どもが頑張った点を褒めるようにしましょう。

過程や頑張りを褒められると、結果に結びついていなかったとしても頑張った経験が成功体験として積み重なっていき、勉強への前向きな姿勢が育ちます。

継続してほしいことを褒める

続けてほしい行動は、見つけ次第すぐに褒めることが効果的です。

- 机に向かった

- 自分から宿題をはじめた

- 1枚だけでもプリントができた

- 読書をはじめた

- 鉛筆をけずった

- 自分で間違いに気付けた

このように、大人から見ると当たり前で褒める必要がないような行動でも、勉強が苦手な子どもにとっては大きな前進となります。

褒められた行動は繰り返されやすくなるため、勉強への抵抗感が徐々に薄れ、習慣として定着しやすくなります。

子どもが意識していない行為でも「これは継続してほしいな」と思った行動はたくさん褒めるようにしましょう。

「学習習慣を身につける方法は?小学校や塾以外で勉強してほしい(学び相談室)」

教材や塾を検討する

教材や塾を検討し学習環境を変えることも、勉強嫌いを克服するのに効果的な手段です。

市販の教材は、キャラクターやシールなどで子どもの興味を引く工夫がたくさんつまっています。「1日1枚」や「1日5分」など子どもが「これならできそう」と思える教材を一緒に選んでみてください。

お家での学習に抵抗がある子どもでも、学習塾なら楽しく勉強できるケースもあります。学校の勉強がつまらないと感じても、塾の授業が面白く感じる子どもは少なくありません。

また、映像で理解できるタブレット学習は、自分に合った難易度・ペースで勉強できるためおすすめです。

たとえばRISU算数であれば、無学年学習が可能で、理解度に合わせて勉強できます。

大人が「この子が学びやすい方法はどれだろう?」と視点を変えると、子どもの負担が減り、勉強へのハードルも大きく下がります。

勉強嫌いを責めるより、環境を変えてあげることが改善への近道です。

「SAPIXで成績が上がらない…小4・小5の「算数の壁」を乗り越えるヒントを教えて(学び相談室)」

小学生の勉強嫌いでよくある質問

勉強嫌いな子どもについて、よくある質問をみていきましょう。

小学生が勉強嫌いになる原因は何ですか?

勉強嫌いは性格ではなく、環境や経験による影響が大きいとされています。

- 学習の成功体験が少ない

- 興味がもてない

- 学習環境が合っていない

- 学習の進度が合っていない

- 発達の特性によって理解しにくい

- 親の関わりが子どもに合っていない

こういった理由で、勉強における自己肯定感や学習への意欲が低下すると、勉強に対する苦手意識が育ちやすくなります。

勉強嫌いは突然生まれるものではありません。小さなサインを見逃さず、早めに気づいて対応できるようにしましょう。

小学生に「勉強しろ」は逆効果ですか?

「勉強しろ」と言うのは、子どもの自由を奪う命令であり、自立へ向かっている子どもや反抗期の子どもにとって逆効果となる可能性が高いです。

勉強を促すには、勉強を前提とした質問(勉強とおやつどっちを先にする?など)で、選択肢を与えるようにしましょう。

RISU算数なら勉強嫌いな小学生も楽しく勉強できる!

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

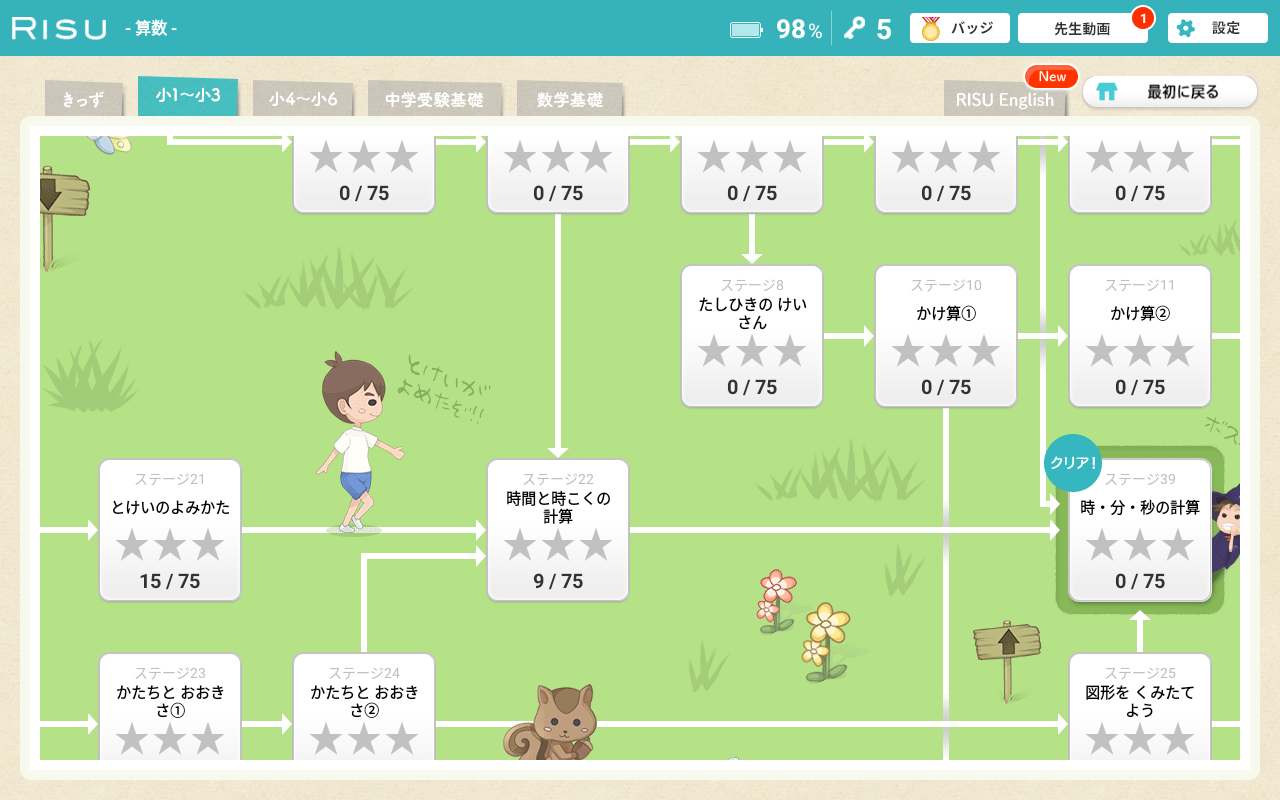

1.「無学年制」だから誰でもピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

つまずいた分野で学年を遡って復習することも、学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、タブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、学校の勉強にも意欲的に取り組めるようになります。

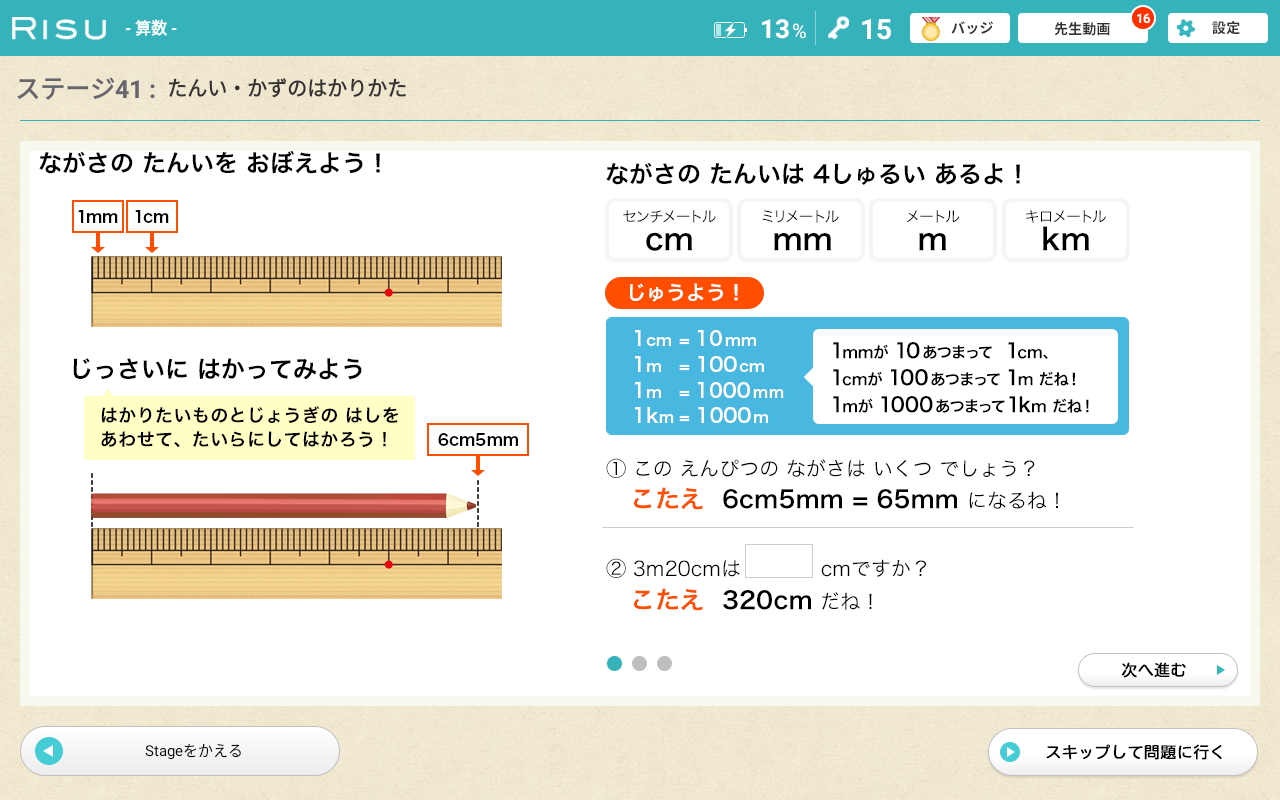

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

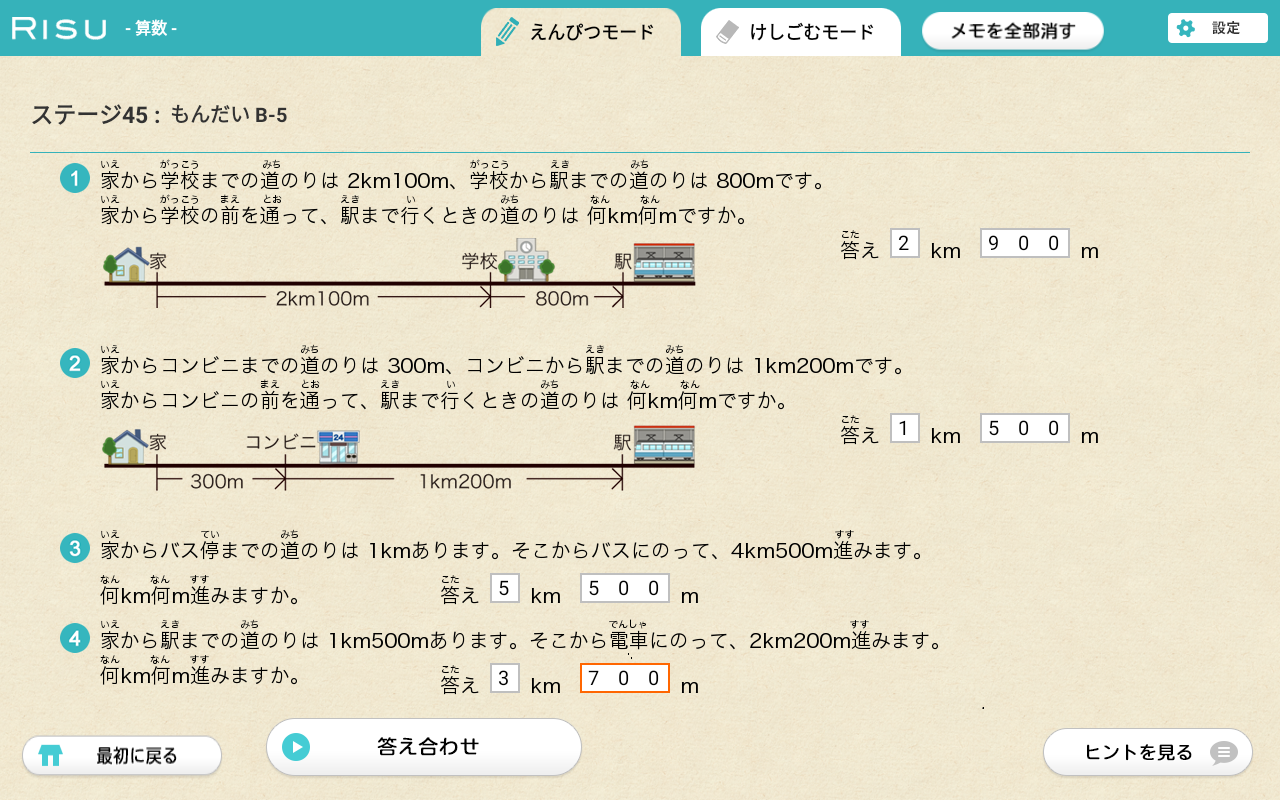

3.文章問題で応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

小学生の勉強嫌いを克服するにはたくさん褒めよう!

勉強嫌いは「性格の問題」ではなく、多くはこれまでの環境や経験によってつくられたものです。そのため、まずは子どもがなぜ勉強を嫌だと感じているのか、その背景を丁寧に考える必要があります。

また、保護者の声かけや関わり方も大きく影響します。

「勉強しなさい」と命令したり、責めたりするよりも、日々の努力や過程、小さくても続けている行動をたくさん認めて褒めることが、子どもの自信とやる気につながります。

市販の教材やタブレット教材もうまく利用しながら、前向きな学習習慣をつくっていきましょう。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!