お小遣いは子ども達にとって、お金の勉強ができる貴重な機会です。

お子さんのお小遣いについて、このような悩みをお持ちでないでしょうか。

・何歳くらいからあげたらいいの?

・他のご家庭はどのくらいの金額をあげているのかしら?

・あげ方やタイミングで気を付けることはあるの?

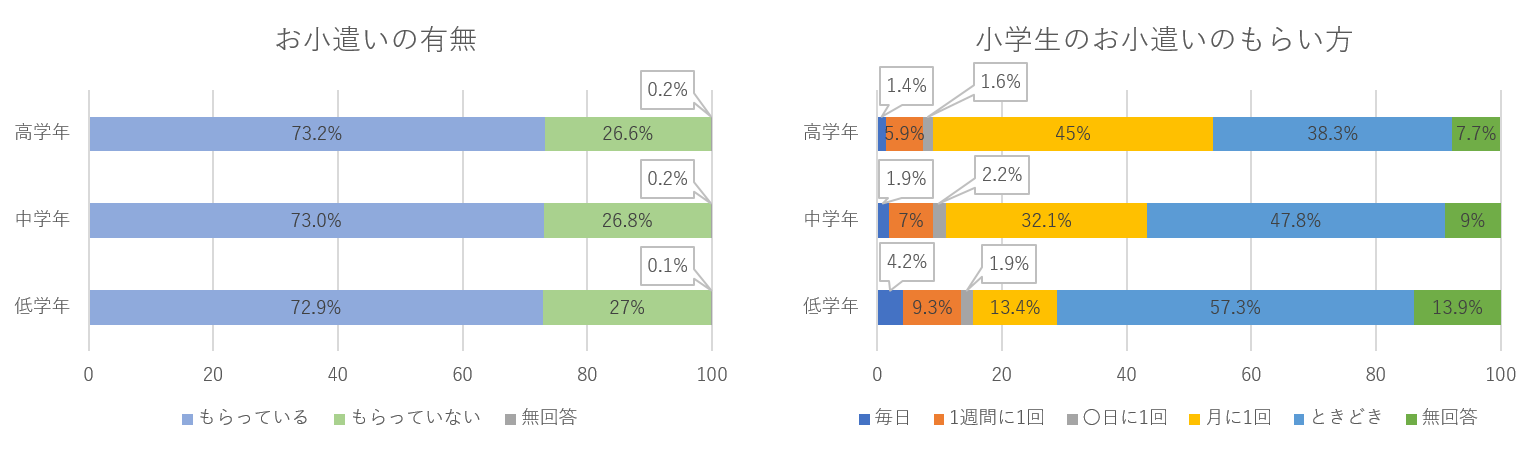

調査結果によれば、小学生の7割以上が、1000円以内のお小遣いを定期的にもらっています。

お小遣いの渡し方には、定額制・報酬制・申告制の3通りがあります。

この記事では、3通りの渡し方の特徴や期待できる効果を紹介します。 ぜひ最後までお読みいただき、ご家庭でのマネー教育にお役立てください。

小学生のお小遣いの実態調査

参考サイト:「子どものくらしとお金に関する調査」金融広報中央委員会 2015年

「金融広報中央委員会」の調査によると、小学生の約7割がお小遣いをもらっています。

また、低学年で3割、高学年になると半数以上が、その時々ではなく、周期を決めて定期的なお小遣いをもらっています。

平均額は低・中学年で500円、高学年になると1,000円です。

ちなみに、中学生になると金額は格段に上がり、平均値は 2,500 円を超えてきます。

この金額を見る限りでは、小学生までのお小遣いと、中学生になってからのお小遣いでは考え方が違っていると想像できます。

金額的にも中学生になるとお小遣いの中で完結させることを求められるようになるので、小学生の間は、まずはお小遣い制に慣れ、将来運用できるようになる準備期間と位置付けましょう。

3つのお小遣いの渡し方

お小遣いの渡し方には、次のの3つがあります。

- 定額制

- 報酬正

- 申告制

それぞれの特徴や、気をつけるべきポイントを説明します。

①定額制

毎月(あるいは毎週)決まった金額を子供に渡す定額制のメリットは、計画性を持ち、お小遣いの範囲内でしっかりとやりくりができるようになることです。

大人のように給料で1ヶ月間やりくりする必要があるので、最初は失敗して早くに使い切ってしまうかもしれません。

しkし徐々に自分でカレンダーで行事を確認してお金を残すなど、自主的に管理する能力が身についてくることでしょう。

ただし、前述の通り多くの小学生は月に500円~1,000円のお小遣いですから、社会人とは違って、生活必需品、学校で必要なものについては親が買い与え、それ以外に買いたいお菓子や文房具などの嗜好品をお小遣いでやりくりすることとなります。

何をお小遣いで賄うのか、きちんとルールを決め、途中で使い切ってしまっても安易にお小遣いを追加しないことが大切です。

また、定額制では、定期的にもらえることが当たり前と思われることも多いため、封筒に入れて渡すなどして、お小遣いは当たり前のものではなく特別なものという認識を与えることも必要です。

②報酬制

お小遣いを報酬制にすることのメリットは、お金は労働の対価であり、簡単には手に入れることができないものという意識ををが育めることです。

- お手伝いという労働力の提供

- テストで良い点を取るという目標達成

などに、自分の価値ある行動によってはじめてお金を得ることを体験し、将来の自立に向かって一歩を踏み出します。

一方で、自分のためでなく報酬のために勉強をしたり、家族を助けるためでなく報酬のためにお手伝いをするようになってしまう可能性もあります。

また、お金がなくなったら働けばなんとかなる、考えることで安易にお金を使ってしまうようになる恐れもあります。

親子の間で事前に、何をしたらいくらの報酬なのかを明確に決めておき、成果が認められた場合に報酬を払うという明確なルール決めをしておくことが重要です。

③申告制

親に必要な額を申告して承認を得る、という申告制のメリットは、論理的に思考し、筋道をたてて、その必要性や正当性を正しく主張して相手を説得するという能力が身につくことです。

使う前の計画段階でどの程度のお金が必要なのかを考える必要が出てくるため、不要なものが選別できるようになり、世の中にあるモノやサービスの価格の相場を理解することもできます。

また親としては、子供がどんなものを買おうとしているのか、友人や恋人など交友関係を把握することが可能です。

しかしながら、申告制では子供の主張が承諾できないものである際、親も子供同様に論理的になぜ不要なのかを説明し、子供が納得できるよう説得する必要があります。

親の気分や機嫌、兄弟間で差が出てしまうと、子供は理不尽さを感じ親子間の信頼関係に影響が出てしまうかもしれません。

小学生の内は、何か大きな買い物の時にだけ申告制を導入するのもひとつの有効な方法でしょう。

お小遣いは必ず現金で

お小遣いは貴重なお金の勉強の場であるだけでなく、実は算数の勉強にも直結します。

便利に使え、履歴の管理もしやすいカードや電子マネーですが、それらでお小遣いを渡してしまうのは折角の学習機会を奪ってしまい、大変もったいないことです。必ず現金で渡しましょう。

お小遣いを勉強に生かすなら

お小遣いの管理に欠かせないのはお小遣い帳です。

足し算、引き算を使って、もらったお小遣い、自分が使ったお金を記入していきます。

実際に残っている金額と、お小遣い帳の金額が違ってしまうこともあるでしょう。

しかしそれも、どうして違っているのかを考える機会になります。

毎回お小遣い帳をつけることが大変な場合、もらったレシートを封筒などに入れておき、週に一度お小遣い帳に記載していくという形でも良いでしょう。

金融広報中央委員会のサイト「知るぽると」では、おかね師匠がお小遣いの使い方やお小遣い帳の使い方を教えてくれ、自分で作るお小遣い帳を印刷できるページがあります。

自分で作ったお小遣い帳ならよりモチベーションがアップするかもしれません。

参考サイト:こづかい帳(おこづかいきろく)

お小遣いを運用していくには、お金を数えて、今自分がいくら持っているのかを知る必要があります。

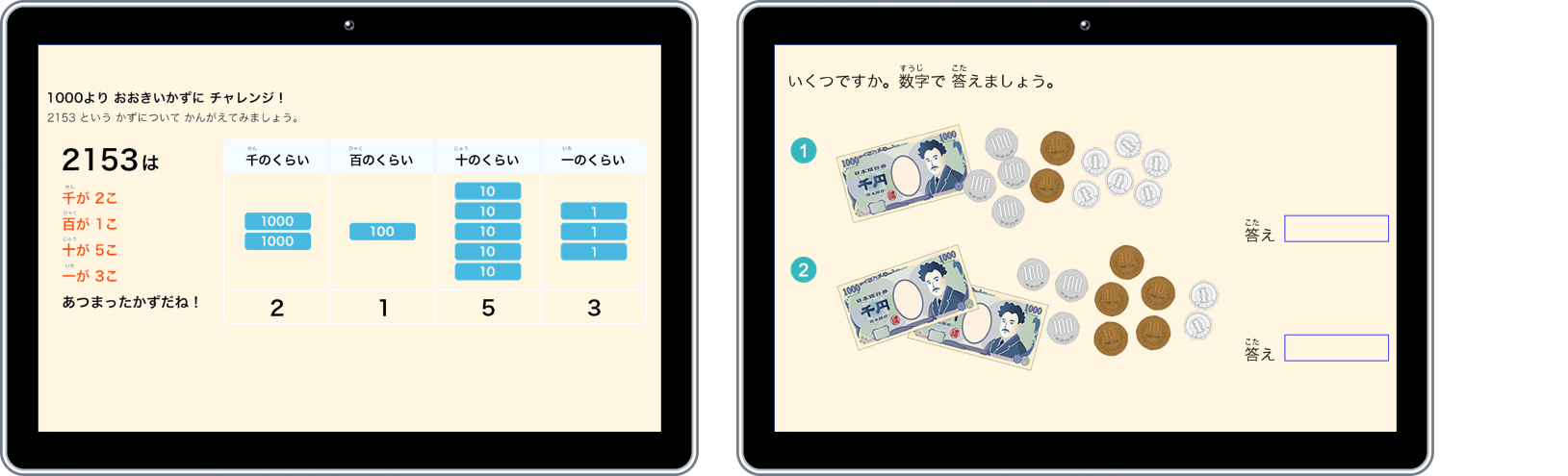

子供は大切なお小遣いがいくらあるのかを熱心に数えることで、低学年でもっともつまづきやすいと言われている「位の概念」も自然と身につけることができます。

「RISU算数」ならお金やお小遣いの勉強もできる

算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」ではお金を使った勉強も豊富です。

算数に苦手意識があるお子さんでも、身近なお金やお小遣いを題材にすると、自然と算数の力を伸ばすことができます。

そのほかにも算数全般の力を伸ばせるRISU算数の特長3つをご紹介します。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

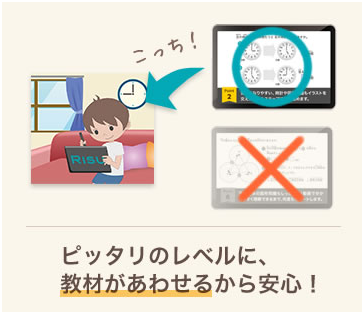

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えて先取り学習を進めることも学年を遡って復習することも、タブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされます。

問題が難しすぎたり簡単すぎたりすることがないので、自然に学習習慣が身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

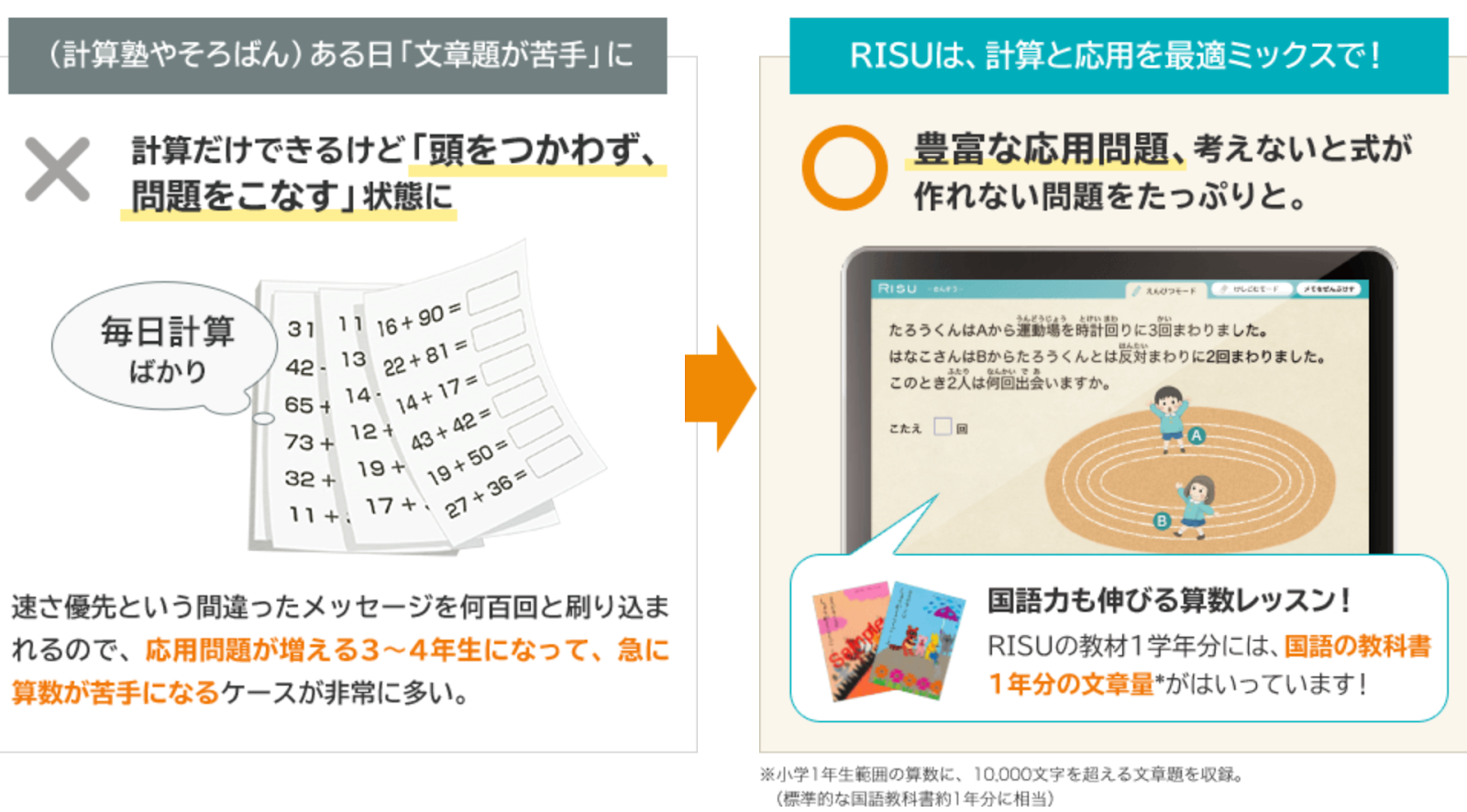

特長2:文章問題・図形問題で「思考力」が育つ

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

基本的な問題では物足りないという算数が得意なお子さんにとって、どれも楽しい問題ばかりです。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

最後に

この記事では、お小遣いを通して、お金のしくみ、大切さ、計画性、自律性などを身に付くことを紹介しました。

お小遣いは、子供達にとって嬉しく特別なもの。

ぜひ本記事を参考に、お小遣いを通してお子さん成長を見守っていただければと思います。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!