①お子さんとコミュニケーション

②お子さんに合う学習プラン

③外部サービスの活用

不登校状態のお子さんは、心身ともに疲弊している状態です。

まずはお子さんと落ち着いてコミュニケーションを取り、生活リズムを整えていくことが重要です。

その上で、お子さんの特性に合った学習プランを作成し、お子さんが勉強に取り組みやすい環境を作っていきます。

また不登校のお子さんへの対応は、保護者にとっても想像以上に精神的・時間的な負担が大きいです。

ご家庭の支えとなる外部サービスや第三者サービスを取り入れ、ご家庭の負担を軽減しながら対応していきましょう。

本記事では、現代の不登校の状況を考慮し、適切なサポート方法・勉強方法を解説しています。

ぜひ最後まで読んでいただき、お子さんが前向きに勉強ができるように不登校対応をしていきましょう。

不登校によるご家庭の不安

お子さんが不登校になると、さまざまな不安を親御さんは抱えます。

この章では、その不安を整理し、お子さんへのサポート方法や勉強方法を考えるヒントを提供していきます。

コミュニケーションの機会が少なくなる

不登校になると限られた人との関係しかなくなり、コミュニケーションの機会が極端に少なくなります。

コミュニケーションが減少することで、将来に必要な社会性が育たないのではないかと不安になるかもしれません。

また、お子さんは家庭内のみが唯一のコミュニケーションの場となり、それを受け止める親御さんのストレスやプレッシャーが増大する可能性もあります。

興味の範囲が狭くなる

不登校のお子さんは、心身の疲れからどうしても意識を外に向けにくくなります。

そのため、興味の範囲が狭くなりがちです。

これまで夢中になっていたことを全くやらなくなる場合もあります。

部屋にこもってゲームやテレビ、YouTubeなどの動画視聴に長時間を費やし、楽なことしかやらなくなることで体力も減退してしまうので、意欲も減退しやすくなります。

勉強への意欲が減少

お子さんの学習意欲低下は、不登校において大きな問題です。

学校の授業は数日欠席するだけでも、学習の遅れが生じてしまいます。

わからないことが増えれば、ますます勉強への意欲は減退してしまいます。

学習は習慣が重要でが、学習をしないこともまた習慣化するものです。

また近年、不登校の原因で増えているのが「無気力」です。

勉強や人間関係に問題はないものの、「何となく学校が嫌だ」「学校が楽しくない」「何もやる気がしない」という様子で、全体的にエネルギーが不足している特徴があります。

無気力傾向にあるお子さんは、将来に不安はあれど勉強の必要性を感じていないケースも多く、継続的に長期間のサポートが必要になります。

参考サイト:「不登校の小中学生、34万人で過去最多 3割超『やる気出ない』文科省」 毎日新聞 2024/10/31

不登校のお子さんへのサポート

不登校のお子さんにとって、親御さんとのコミュニケーションは重要です。

この章では、不登校のお子さんへのサポートに関するポイントを紹介していきます。

安心感できる場を用意する

「せめて勉強だけでもしてほしい!」「早く登校できるようになってほしい!」という気持ちがどうしても先立ってしまうかと思います。

ただ、まずはお子さんのメンタル面をサポートが優先です。

学校に無理に行かなくてもよいことを親御さんからはっきりと伝えましょう。

「明日こそは登校しなくてはいけない」という焦りが無くなるだけで、お子さんは安心します。

また家庭や学校以外の居場所を作れるとよいです。

図書館など自分のペースで過ごせる場、アート教室や音楽教室・ダンス教室など自己表現できる場など、お子さんの好きなこと、得意なことができる場を見つけ、少しずつ自信を取り戻していく方法も有効です。

外出が難しかったり、お家の方が仕事でなかなか付き添えない場合は、お子さんの部屋やゲームがお子さんの居場所という場合もあります。

まずはそれでOKです。

現代はオンラインゲームやネットで友達とつながる子どもも多く、ネット友達と時間を共有すると安心するお子さんもいます。

お子さんやご家庭の状況に応じて、適切にストレスを吐き出す場所をつくってあげましょう。

勉強しないことを叱らない

勉強をせずにダラダラと過ごすお子さんを見ると、不安や焦りからイライラしてしまうかもしれません。

しかし、勉強しないことを叱ったり、勉強を強制したりするのはNGです。

不登校という状況では、気力や体力が減退しがちなので、勉強へのやる気や集中力を保つのも簡単ではありません。

ですから「1問でも問題を解いた」「5分でも勉強した」といった少しの頑張りを認めることからスタートしましょう。

「学習習慣を身につける方法は?小学校や塾以外で勉強してほしい(学び相談室)」

日常生活のリズムを崩さないようにする

不登校になると不規則な生活になりがちです。

昼夜逆転してしまうお子さんも多く、一度生活リズムが乱れてしまうと元に戻すのは大変です。

可能な限り、起床時間と就寝時間を守り、3食の食事をして生活リズムを整えましょう。

生活リズムの中で勉強時間も確保できると良いですね。

自律神経を整えるためにも、起床後に日光を浴びたり、決まった時間に食事をしたり、夜はなるべく心を落ち着かせることが大切です。

自律神経とは、私たちの体の基本的な機能を無意識のうちにコントロールする神経系です。

自律神経の乱れは体の不調だけでなく、メンタルの不調も引き起こします。

安定した生活リズムによって自律神経が整え、体の健康から心の健康を整えることを心がけましょう。

参考サイト:「「朝、起きられない」は要注意 思春期に多い自律神経失調症とは」

不登校のお子さんの勉強におけるポイント

ここからは不登校のお子さんに勉強における注意点を説明します。

心身が疲れてしまっているお子さんに闇雲に「勉強しなさい」と伝えても、うまくいくことはありません。

またお家の方も忙しい中でお子さんの勉強のサポートを続けるのは大変です。

以下の注意点に留意して、無理のない範囲でお子さんの学習を進めていきましょう。

お子さんの得意なことから取り組む

お子さんの好き・得意に合わせた勉強内容に取り組み、自信とやる気を引き出しましょう。

「本を読むのが好きだから毎日10分読書をする」

「学習マンガで日本の歴史を学習する」

「タブレット教材なら勉強感がなくて取り組みやすい」

などお子さんにとってハードルの低い学習方法を探ってみてください。

また必ずしも該当学年の学習内容である必要もありません。

学校の授業ではないからこそ、基礎に立ち返ったり、先の学年内容に進んだりして、お子さん理解や興味を深められるチャンスにもなります。

お子さんの得意を伸ばし強みを作ることが、あらゆることに対する自信に繋がります。

具体的な目標を立てる

勉強に目的意識を持つことは大切です。

例えば算数検定や漢字検定・英検などの検定は具体的な対策がしやすく、お子さんの将来を広げることにも繋がります。

こうした中期的な目標から、1日のタスクを決めて取り組めると、学習習慣を身につけることができます。

ただし注意したいのは、「学校に登校できるようになる」を目的にはしないこと。

お子さんにとって過度なプレッシャーとなる可能性があります。

また中学受験が有効な目標となるケースもあります。

娘が小学3年生のころ学校の先生や周りの子となかなか馴染めず、不登校になってしまい・・・そこで親子でいろいろ悩んだ結果、本格的に中学受験を目指す決断をしました。

中学受験に踏み切れたのは幼児期からRISU算数で培った算数の応用力があったからでした。学校でトラブルがあった時に、受験をするという選択肢をもてたのは、本当にありがたかったです。

4教科の中でも算数は1科目入試を実施する学校もありますし、他の教科に比べて非常に重要な科目で、算数が得意というのは大きな武器になった、と感じています。

ネガティブな理由で始めた中学受験でしたが、なんとか親子で3年間走りきり、本人の希望や特性にあった学校とご縁をいただいて、素敵な学校に進学することができました。

これからの6年間、より一層充実した学びと経験を深めてほしいと思います。

(合格校:恵泉女学園中学・普連土中学・品川女子中学・国府台女子中学)

「中学受験のメリット・デメリットは?高校受験がないと子どもにとって何がいいの?(学び相談室)」

相談できる第三者とつながる

「学習プランを子どもと一緒に考えたけれど上手くいかない」

「悩みや不安が広がるばかりで正直もう疲れてしまった」

こうした状況に行き詰まってしまうのは自然なこと。

家庭内だけで不登校の対応を抱え込まず、必要に応じて第三者の力を借りて対応することも大切です。

外部の第三者に相談するだけでも、親御さんの負担はかなり軽くなります。

不登校対応の専門家には以下が挙げられます。

・スクールカウンセラー

スクールカウンセラーは、学校に配置される心理の専門家です。

小・中・高校生のメンタルヘルスを専門とし、不登校のお子さんや保護者の相談に乗ります。

・教育相談員 発達相談員

教育相談センターなどに所属し、教育や子育ての観点から不登校の相談に対応します。

心理学や福祉の専門知識を持つ場合が多いです。

・適応指導教室(教育支援センター)

適応指導教室は、不登校により学校に通えない子どものために、教育委員会が学校以外の施設や学校の余裕教室などに設置する支援施設です。

・臨床心理士 公認心理師

カウンセリング施設や医療機関などで、心理療法やカウンセリングを通じて不登校の子どもや家族をサポートします。

・精神科医 心療内科医

医学的な観点から不登校の原因となる可能性のある精神疾患や身体症状を診断し、必要に応じて治療を行います。

・社会福祉士 精神保健福祉士

ひきこもり地域支援センターなどで、不登校やひきこもりの相談に応じ、適切な支援機関につなぐ役割を果たします。

スクールカウンセラー、教育相談員はお子さんの学校に配置されているので、まずは担任の先生にスクールカウンセラーや教育相談員と話し合いがしたい旨を伝えるとよいでしょう。

専門家とつながることで、お子さんにも親御さんにも居場所ができ、アドバイスも受けられます。

親子のタテの関係だけでなく専門家というナナメの関係を取り入れることで、上手くいく場合もあります。

オンライン学習を活用する

現在、学校では一人一台のタブレット端末が支給されています。

学校によってはタブレット端末を使用したオンライン学習を取り入れている学校もあります。

オンライン学習を受けることで、学校での学習進度や雰囲気がわかったり、出席扱いになったりもしますので、担任の先生に相談してみてください。

参考サイト:文部科学省

また家庭学習でもオンライン学習やタブレット学習は有効です。

オンライン学習以外にもやタブレット学習のメリットはたくさんあります。

- 一人でも学習ができる

- 時間・場所(地域)を選ばない

- 画像や動画解説などで視覚的に学習できる

- お子さんのレベルに合わせて学習を選べる

- コンテンツが豊富にある

- ゲーム感覚で学習できる

現在はお家で学べる環境がたくさんありますので、ぜひ活用していただきたいです。

「RISU算数」なら苦手も得意も自信

家庭学習をしっかり進めたいなら、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

不登校のお子さんでも安心して学習できる、RISUの特長3つをご紹介します。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、

難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため学習習慣が自然に身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

算数検定の受験費用助成制度もありますので、検定対策にも最適です。

「RISU算数の算数検定マスター判定とは?」

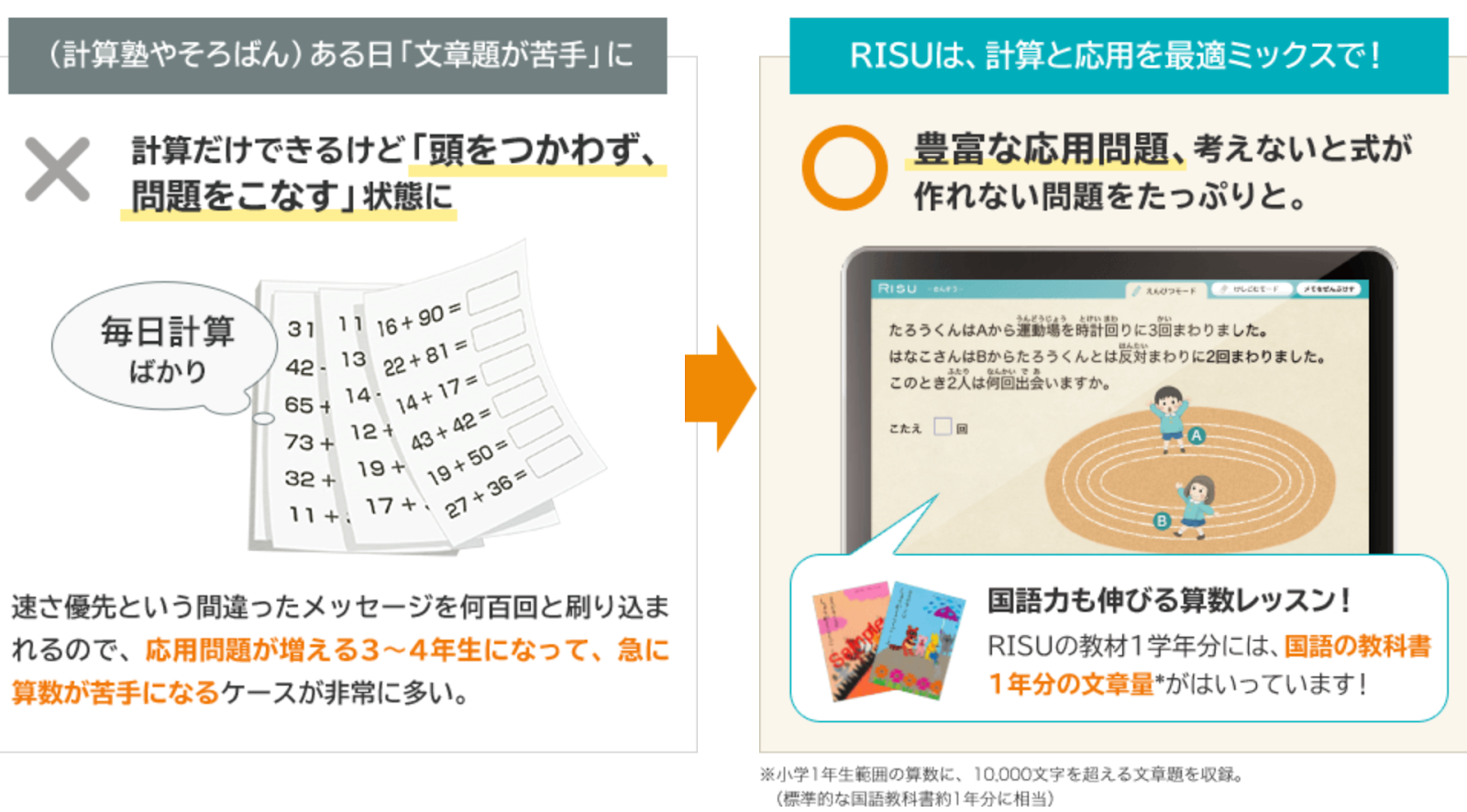

特長2:文章問題・図形問題で思考力が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができるので、中学受験準備にも最適です。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの家庭学習を見守ることができます。

不登校でも多様な学びができる

時代や世の中の考えは変化しており、不登校には寛容な対応をする流れができつつあります。

また、現代は技術の進歩によって多様な勉強方法を選択できます。

お子さんの気持ちに寄り添いながら、お子さんに合う勉強方法で前向きんに勉強に取り組んでいただきたいと思います。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!