①自己肯定感が低い原因を知る

②成功体験で積み上げる

③子どもの世界を広げる

お子さんの自己肯定感が低い原因は1つだけではありません。

生まれつきの気質や取り巻く環境など複合的な要因があるため、「親のせいだろうか」と必要以上に心配せずできることを積み上げていきましょう。

本記事では、お子さんの自己肯定感が低くなる原因と自己肯定感を高める方法を詳しく解説しています。

ぜひ参考にしてください。

自己肯定感とは?

子育てをしていると、自己肯定感という言葉によく触れます。

しかし、自己肯定感がどのようなものか具体的に説明できる人は少ないのではないでしょうか。

ここでは、自己肯定感について解説します。

自己肯定感とは「自分はこれでいい」と自分自身を肯定する感覚

自己肯定感とは、「自分はこれでいい」と無条件に自分を肯定する感覚です。

「〜ができるから自分には価値がある(=〜ができなければ自分はダメだ)」といった何か条件をつけずに、そのままの自分を認める感覚です。

心理学の世界では、自己肯定感は「セルフ・エスティーム(self-esteem)」に相当する言葉で、日本語で「自尊心」「自己評価」「自己尊重」などと訳されることが多いです。

自分を他人と比べず、自分のありのままを受け入れ、尊重する感覚と認識しましょう。

自己肯定感を支える6つの感覚

『自己肯定感の教科書』の著者であり、心理カウンセラーである中島輝氏は、自己肯定感は6つの感覚に支えられているとしています。

- 自尊感情:自分には価値があると思える感覚

- 自己受容感:ありのままの自分を認める感覚

- 自己効力感:自分にはできると思える感覚

- 自己信頼感:自分を信じられる感覚

- 自己決定感:自分で決定できるという感覚

- 自己有用感:自分は何かの役に立っているという感覚

(参考文献:「自己肯定感の教科書」中島輝 https://www.sbcr.jp/product/4797399240/”)

自尊感情や自己効力感といった言葉は自己肯定感と混同して使われがちですが、これらは自己肯定感を構成する要素の一部です。

自己肯定感は、自ら生きる価値を認識し、自分の活かされた命を大切にする自尊感情や「何でも挑戦できる!」といった自己効力感などによって支えられています。

子どもの自己肯定感が低い原因

ここでは自己肯定感が低い原因について解説します。

どれか一つが原因ということはなく、さまざまな要因が複合的に関係します。

原因となるものを責めたり無理に取り除こうとしたりするのではなく、あくまでお子さんの心を理解するヒントにしていただけばと思います。

①子どもの性格や気質

自己肯定感の低さには、子ども自身の性格や気質が関係していることがあります。

たとえば、もともと慎重で不安を感じやすい子や、完璧主義な性格の子は「自分には努力が足りない」「自分はまだ全然ダメだ」自分に対して厳しくなりがちです。

失敗や間違いを「自分の価値が低い証拠」と受け取ってしまうことも。

また周囲の目を気にする傾向が強い子は、他人と自分を比べやすく、自信を失いやすい傾向があります。

②家族の関わり

家庭の関わり方も子どもの自己肯定感に影響します。

子どもは親の言葉や態度を通して「自分は大切にされている」「認められている」と感じます。

親の否定的・過干渉な態度は、お子さんに「自分はダメだ」「ありのままの自分では不十分」と感じさせてしまいます。

たとえば、「また失敗したの?」「何でできないの?」と、

過度に叱責したり、結果だけで判断しお子さんなりの頑張りを認めない態度は、自己肯定感の低下につながります。

他にも、兄弟姉妹や他の子と比較したり、親御さん自身が自己否定的で日常的にイライラや不安を抱えていたりすることもお子さんの自己肯定感に影響を与えます。

「小4で反抗期の子どもに困惑。接し方のポイントや親のNG行動とは?(学び相談室)」

③学校や友人との関わり

学校や友人との関わりも子どもの自己肯定感に大きく影響します。

友人とうまくいかない、いじめやからかいを受ける、先生から注意ばかりされるといった経験が重なると、お子さんは「自分は認められていない」「自分には価値がない」と感じやすくなります。

学力や運動能力を友人と比べて劣等感を感じることもあります。

お子さん本人は意識せずとも、周りの環境によって自己肯定感が下がってしまう可能性があるのです。

「小3の壁とは?原因・問題点・対処方法、小4の壁との違いを教えてください(学び相談室)」

④社会的・文化的影響

現代の子どもたちは、社会や文化からの影響を大きく受けながら育っています。

SNSなどでは「成功している人」「キラキラした生活」があふれ、無意識のうちに自分と比べてしまい劣等感を抱いてしまうでしょう。

日本の教育では、「みんなと同じ」「失敗しないこと」が重視されがちで、「自分らしさ」や「挑戦」が評価されにくい傾向があり、自己肯定感が育ちにくい環境との指摘もあります。

「SAPIXでクラス落ち…算数を立て直してクラスアップするにはどうすればいい?(学び相談室)」

子どもの自己肯定感を高める方法

ここからはお子さんの自己肯定感を高める方法を紹介します。

自己肯定感を構成する6つの要素(自尊感情・自己受容感・自己効力感・自己信頼感・自己決定感・自己有用感)を具体的に高める働きがけがポイントになります。

①子どものありのままを受け入れる

子どもの自己肯定感を高めるうえで大切なのは、「あなたはそのままで大丈夫」と伝えることです。

たとえ失敗しても、他の子と違っても、お子さんに存在価値があるという態度を示していきます。

「もっと頑張りなさい」「どうして○○できないの?」といった言葉ではなく、「よく頑張ってるね」「あなたらしくていいね」といったお子さんの努力の過程や個性を認める言葉をかけていきましょう。

こうした態度は、子どもの自尊感情や自己受容感を育てるのに欠かせません。

欠点や弱さも含めて認めてもらえた経験が、お子さん自身の価値を信じる力になり、お子さんの安心の土台になります。

②子どもの気持ちに寄り添う

子どもが「自分の気持ちをわかってもらえた」と感じることは、自己肯定感を高めるのに重要です。

親御さんはお子さんの話を丁寧に聞き、気持ちに共感することで、お子さんは安心感と信頼感を持つことができます。

子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、「何言ってるの、ちゃんと行きなさい」とすぐに否定するのではなく、「そっか、行きたくないんだね。何かあったのかな?」と、まずは気持ちを受け止める姿勢が大切です。

他者からの受容体験によって「自分の感じ方は間違っていない」と感じられ、自己信頼感を高めていきます。

「不登校の小学生におすすめの勉強方法とは?学習の遅れと意欲を取り戻したい(学び相談室)」

③子どもの自主性と選択を尊重する

自己肯定感を高めるには、お子さんが「自分で決めて行動した」という経験が欠かせません。

その際、お子さんの選択や判断を否定せずに、できるだけ尊重することが大切です。

おうちの方がすべて先回りして決めてしまうと、お子さんは「自分の意見は必要ない」と感じ、自信や意欲が育ちにくくなります。

着る洋服を選ぶ、遊びの内容を決める、宿題の順番を考えるといった小さなことでも、「どうしたい?」とお子さんにに選ばせたり、考えたりする機会を作りましょう。

お子さん自身で選んだ結果がうまくいけば達成感につながり、たとえうまくいかなくても「次はどうしよう?」と考える力が身につきます。

その積み重ねが、「自分には選ぶ力がある」「自分で考えていいんだ」という自己決定感を育てることになります。

「子どもに自主性がない原因と解決法は?自らすすんで勉強する子になってほしいです(学び相談室)」

④小さな成功体験を積み重ねる

小さな成功体験の積み重ねも自己肯定感を大きく育てます。

「今日は1ページだけでも勉強した」

「靴をそろえられた」

「朝、自分で起きられた」

といったほんの些細なことでOK。

おうちの方が子どもの小さな成長に気づき、「よく頑張ったね」「昨日より上手くなったね」と具体的に褒めることは、お子さんの自己効力感や自己有用感を高めます。

点数などの結果だけでなく努力の過程を認め、お子さんが自信をもって次の一歩を踏み出せるよう前向きな声かけをしていきましょう。

「小学生のカラーテストの点数が悪い。100点を取るための対策を教えてください(学び相談室)」

⑤家庭の雰囲気を前向きにする

お子さんの自己肯定感は、目には見えない家庭の空気の影響も受けます。

穏やかで前向きな家庭の空気は、「そのままの自分でここにいていいんだ」という自己受容感を与えます。

逆に家族がイライラしていたり、否定的な言葉が多かったりすると、お子さんは「家にいると落ち着かない」「家族に受け入れられていない」と感じやすくなってしまいます。

次の例は家庭が前向きで受容的な空気につながります。ぜひ意識してみましょう。

- 笑顔で「おはよう」と声をかける

- 家族で今日の良かったことを話し合う

- 失敗しても「大丈夫、大人だってあるよ」と励ます

⑥外の世界に意識を向ける

家庭や学校といった日常から外に出て、子どもの世界を広げることも自己肯定感を育てます。

たとえば、自然の中でのキャンプでは「火起こし」「テント張り」など、人間の思い通りにはならない中で「自分の力で何かをやり遂げる経験」ができます。

また美術や芸術などの「正解のない世界」では、その「感じ方」に正しい・間違いはありません。

感性を表現し認められる体験は、自分自身の感じ方に自信を持つことにつながります。

ときには日常から離れた豊かな体験を通して、お子さんの自己肯定感を高めていきましょう。

「賢い子(小学生)の特徴は?頭のいい子の土日の過ごし方を教えて!(学び相談室)」

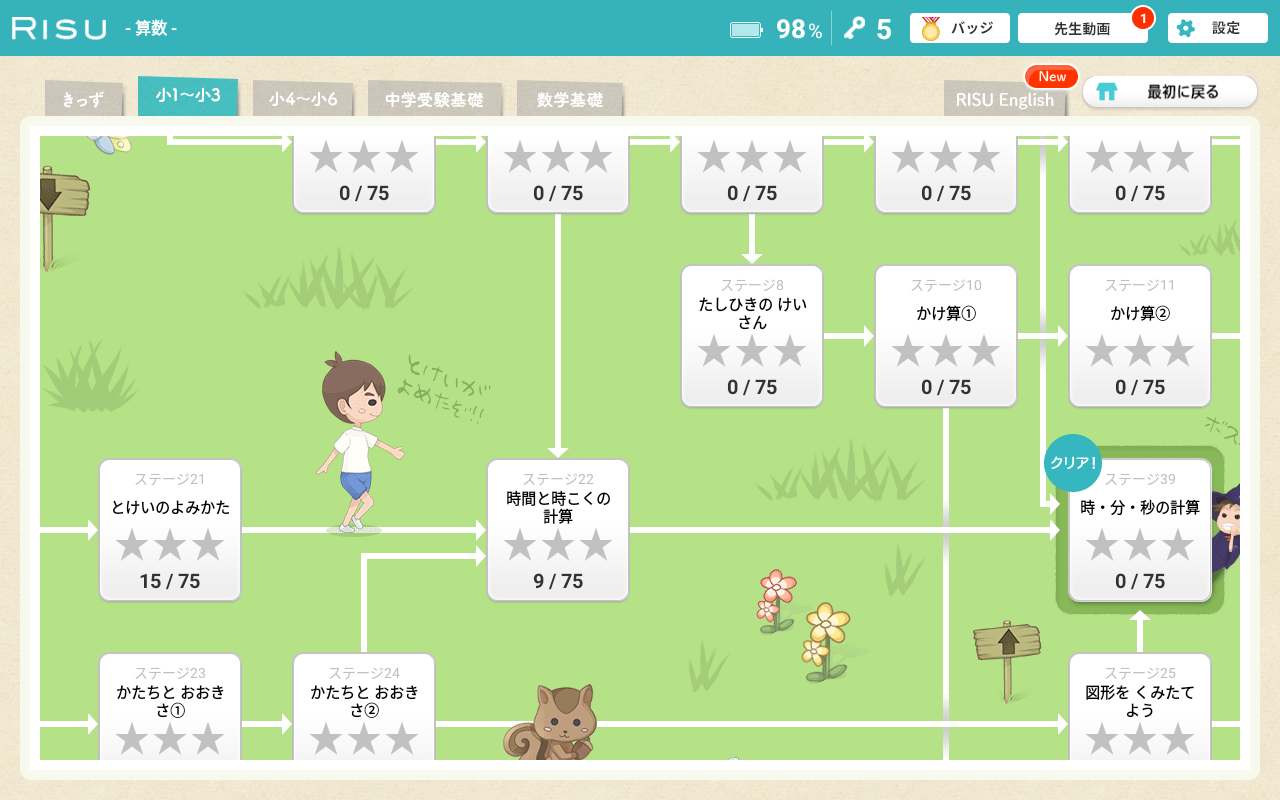

RISU算数の「わかる」「できる」学習で子どもの自己肯定感アップ!

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

お子さんの自信を育て自己肯定感がアップするRISU算数の特長についてご紹介します。

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、意欲的に学習を進めることができます。

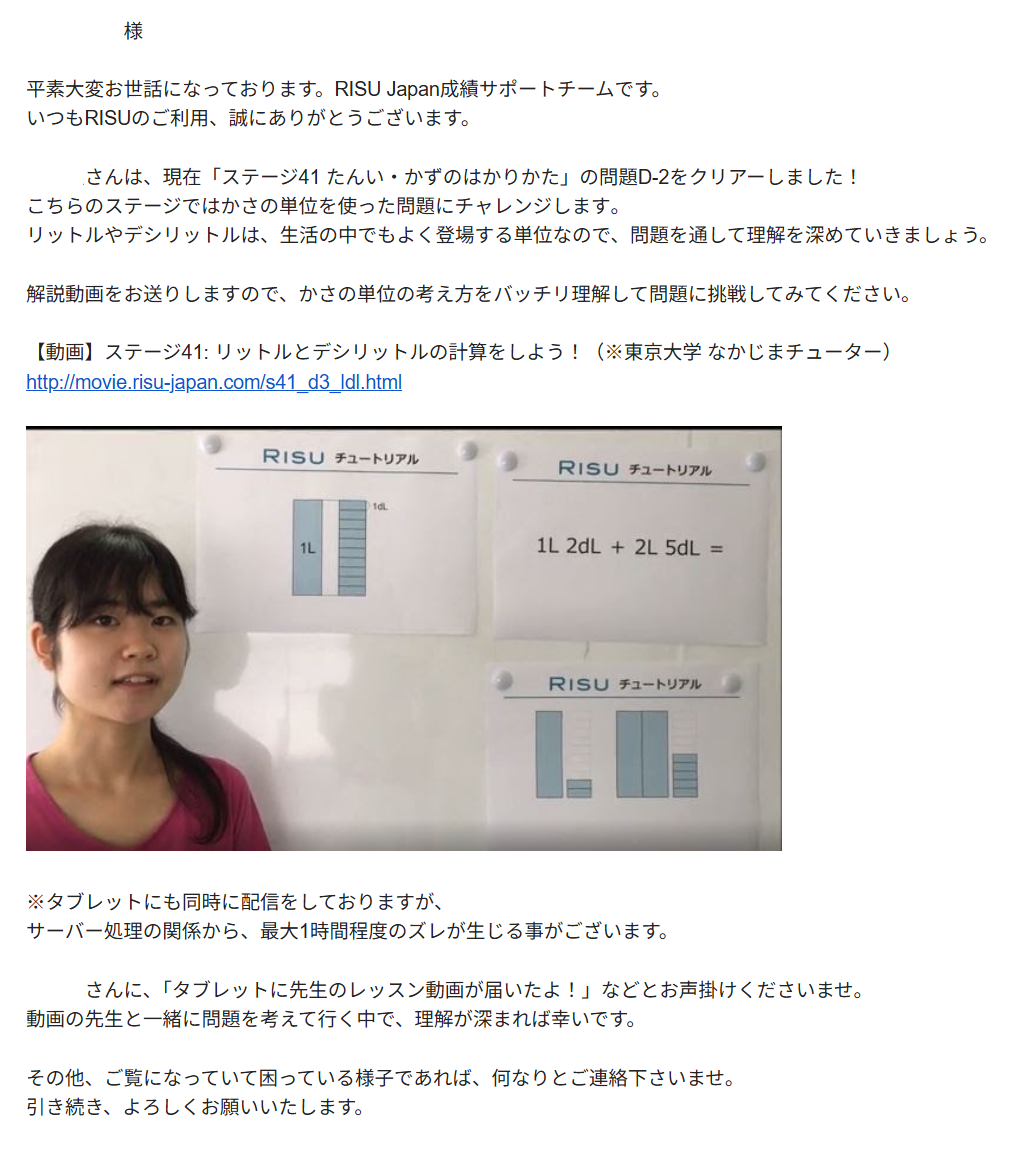

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でもしっかり納得しながら問題を解くことができます。

分からないときは、解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

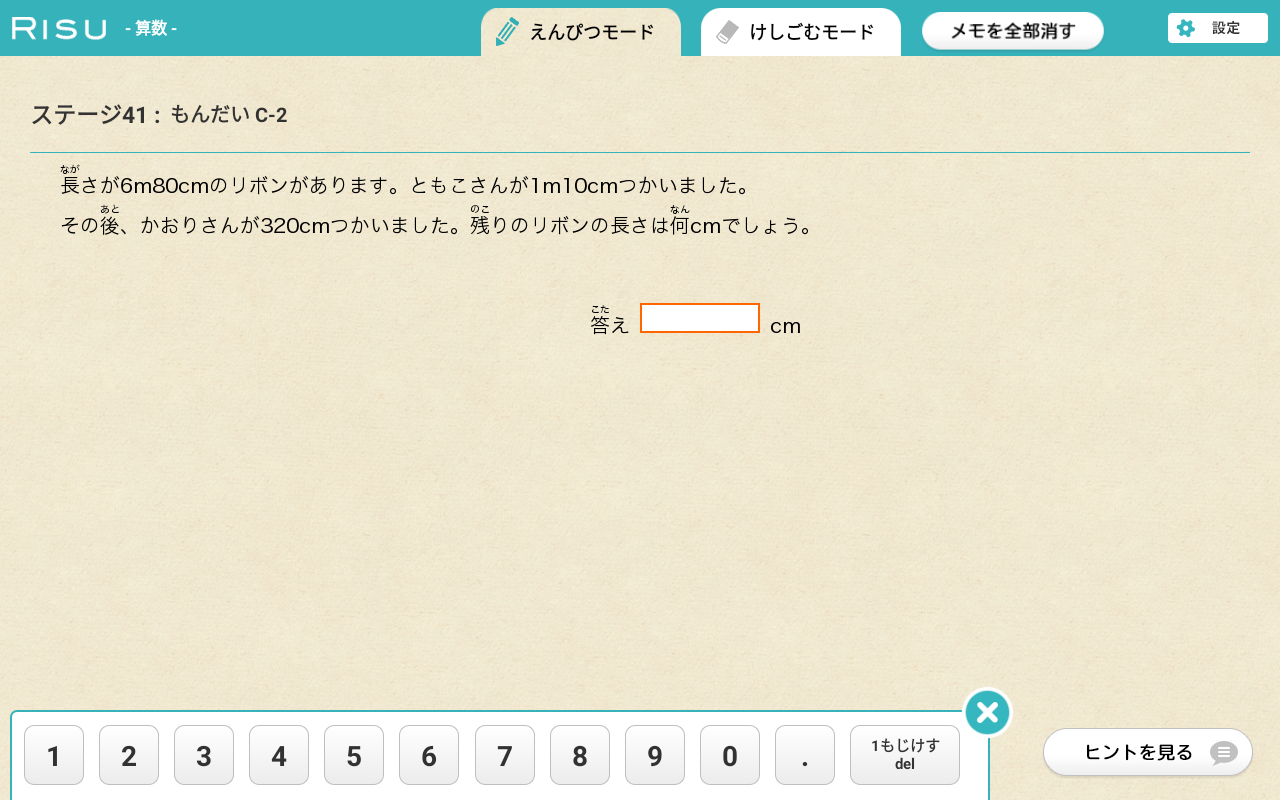

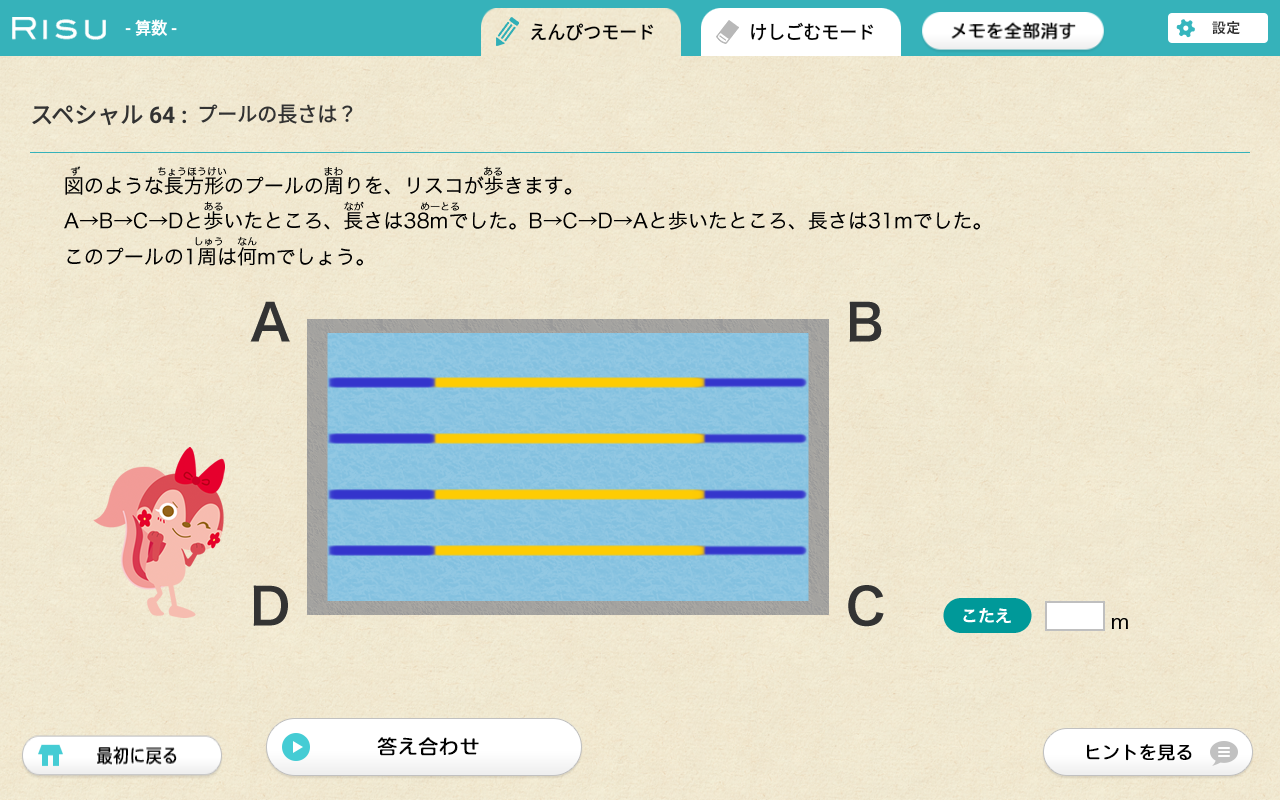

3.文章問題・図形問題が応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題も豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

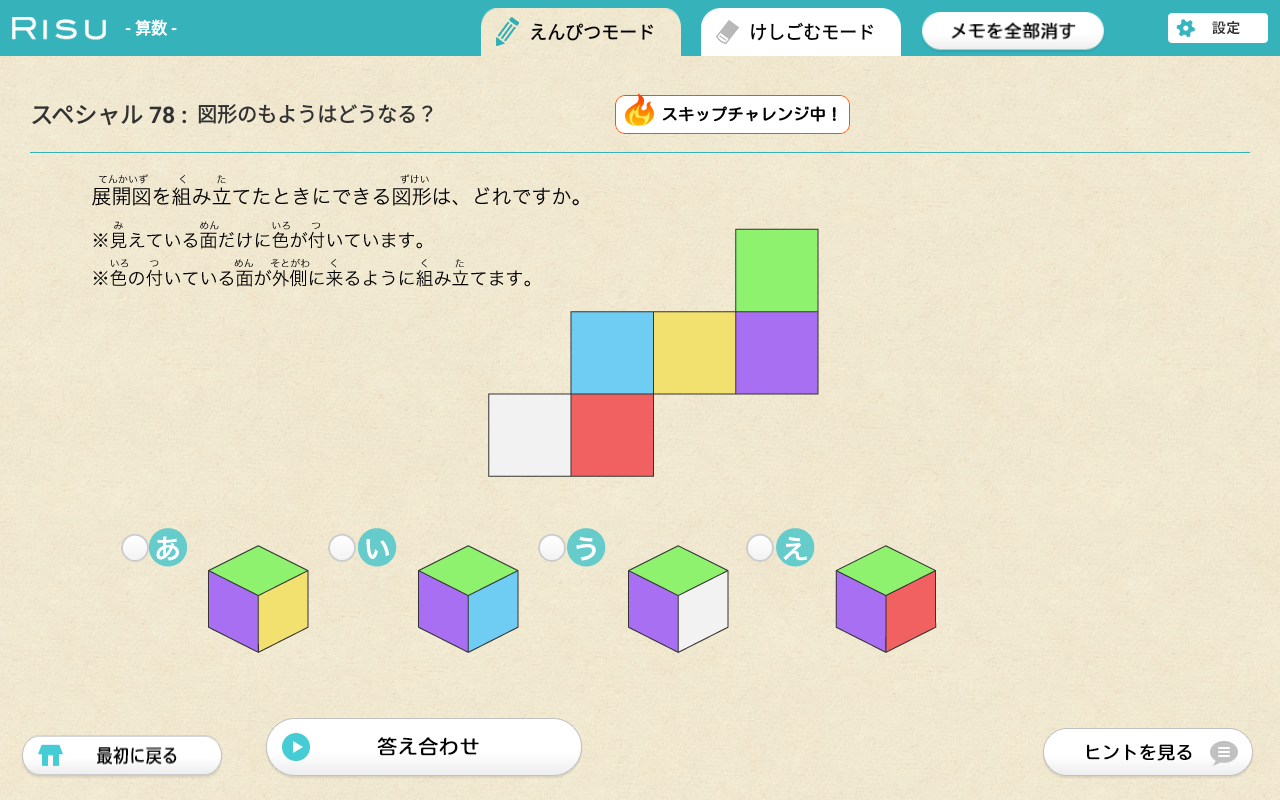

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く収録されています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

子どもの自己肯定感が低い原因と高め方まとめ

今回は子どもの自己肯定感が低い場合の原因と対策について解説してきました。

お子さんの自己肯定感が低い原因ははさまざまです。

まずは、この記事で解説した6つの対策方法の中で取り組みやすいものから取り組んでみましょう。

一歩一歩の積み重ねがお子さんの自己肯定感を高めていきます。

RISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験をご検討の方はぜひこちらもお読みください。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

お子さんの勉強の参考に、ぜひ一度のぞいてみてくださいね。