算数は小3から少しずつ抽象的な内容になるため、小1・小2と比べて難易度が上がります。

小4からは小数の計算が加わり、小5、小6では分数と絡めたり複雑な文章題に進むことで難易度がさらに上がります。

算数は積み重ねの教科。

小1・小2の十進法や位取り、整数の計算といった基礎固めをしっかり行い、確実に知識を積み上げていきましょう。

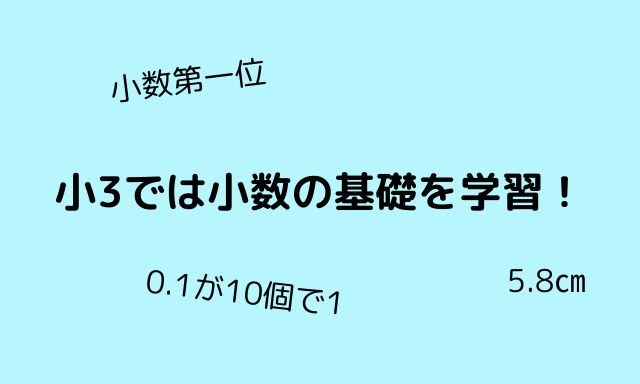

小3で学習する小数

小数の学習は小3からスタートし、基礎的な内容を学習します。

小3では小数の基礎を学習

小3で学習する小数は主に以下の内容です。

- はしたの表し方(端・1より小さい数)

- 小数の記数法(小数第一位)

- 小数の仕組み

- 簡単な小数の足し算・引き算

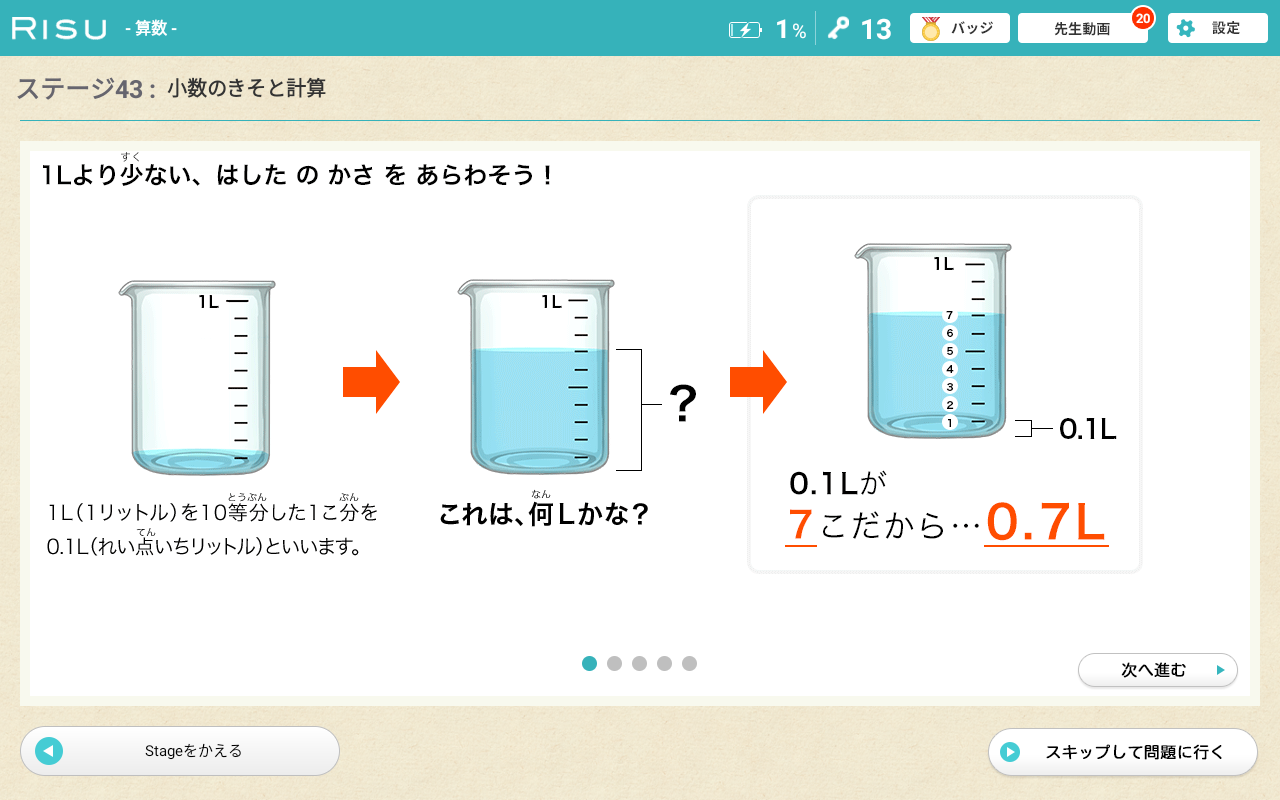

小数とは整数では表せない端(はした)の表し方であることから学習がスタートします。

これまでお子さんは「2+3」といった整数の計算や、長さやかさを「5㎝8㎜」「3L6dL」と整数で表してきました。

しかし、世の中には中途半端な数・端数が存在します。

とくに長さや重さ、かさでは「5㎝8㎜」を「5.8㎝」「2㎏300g」を「2.3㎏」のように小数で表した方が適切な場面があります。

また、小数を用いると1Lに満たない量を0.7Lと表すことができます。

お子さんは、「1が10個で10」「10が10個で100」のように十進法を基本に数を学習してきましたが、小数の学習でも整数と同様に、「0.1が10個で1」という十進法の考えで1より小さい数を学習していきます。

このように小1・小2で学習する整数を土台に小数の学習はスタートします。

小数の仕組みを理解する際にも、整数と同様に数直線(目盛り)で理解していきますし、簡単な小数の足し算・引き算でも「位をそろえて足し算・引き算をする」という基本は変わりません。

もし小数の学習でつまずきを感じたら、焦らず小1、小2の内容に遡って確認しましょう。

「小学2年 算数「目盛り(めもり)」が苦手。子どもへの分かりやすい教え方は?(学び相談室)」

なぜ小3から小数を学習する?

小3から小数を学習するのは、小数に関わりのある内容を小3で学習するからです。

その一つに「あまるのある割り算」があります。

「あまり」が出るということは、余分な数、つまり「はしたの数」が出てくるということです。

「15÷4=3あまり2」とはしたの数2は整数ですが、割り切れるまで計算すると「15÷4=3.75」と答えを小数で表す必要が出てきます。

もう一つは「長さ」や「重さ」の学習です。

長さでは、2㎝7㎜や8m76㎝と表してきましたが、2.7㎝や8.76mと表した方が単位を統一されわかりやすくなります。

重さも同様に、45㎏700gではなく45.7㎏と表した方が、桁数が減ってわかりやすくなります。

また、小3では理科や社会の学習が始まり、少しずつデータ・資料を扱う学習が増えていきます。

学年が上がるにつれて、理科では「1.2℃」「2.4L」という小数を実験で用いたり、社会では「197.8万人」「38.7万㎢」といった大きい数を小数で読み取ったりする場面が増えてきます。

このような学習過程の関係で、小数を小3で学習する必要性が生まれてくるのです。

「小学生の単位変換を得意にす5つのポイント【長さ・重さ・量・面積・時間など】について知りたい(学び相談室)」

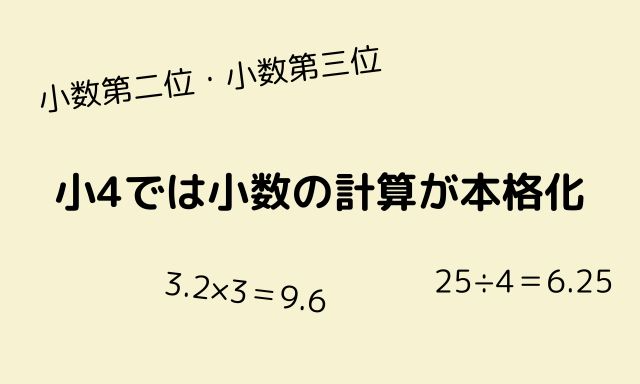

小4で学習する小数

小4で学習する小数は、小3での学習を土台に、発展的な内容になります。

小数の基礎が拡大

小数の表し方は、小数第二位、小数第三位に拡張していきます。

それに合わせ、小数の足し算・引き算も「3.9+2.38=6.28」「12.4‐5.68=6.72」といった小数第二位を含んだ計算へと広がっていきます。

小数の掛け算・割り算は、「3.2×3=9.6」といった(小数)×(整数)、「5.6÷7=0.8」といった(小数)÷(整数)の計算を学習します。

さらに「25÷4=6.25」のように(整数)÷(整数)でわり進める計算で小数が登場します。

かける数、わる数が整数のうちに、小数の計算に少しでも慣れておくことが重要です。

また「小数に「倍」を用いてよい」ことも学習します。

お子さんは小2・小3で、「12mは6mの二つ分なので2倍」「18mは6mの三つ分なので3倍」というように整数の倍を学習します。

「15mは6mの何倍?」という問題では、2倍の12mから3mのはしたが生まれるため整数では何倍かを表せません。

そこで「15mは6mの2.5倍」という小数倍を使うことになります。

「倍は整数だけではなく、小数の場合もある」ことをお子さんは小4で学習しますが、この倍の学習はその後、分数倍(何倍かを分数で表す)へと発展していき、小6の「単位量あたりの大きさ」「割合」の学習につながっていきます。

分数の学習にも注意!

分数も小数と同じように小3から学習がスタート(1/2や1/3など基礎の基礎は小2の終わりに登場)し、小4で分数の計算が本格化する流れです。

小数と分数はどちらも「1より小さい数や割り切れない数」を表す方法であり、

・小数は数の大小がわかりやすい

・分数は計算がしやすい

といったそれぞれのメリットがあります。

しかし、「小数?分数?」「小数と分数って何が違うの?」「数って面倒だ」と、混乱しやすい単元でもあるので、しっかりとお子さんの学習を見守っていく必要があります。

分数はいつから習う?小学校の各学年で習う分数の内容を知りたい(学び相談室)

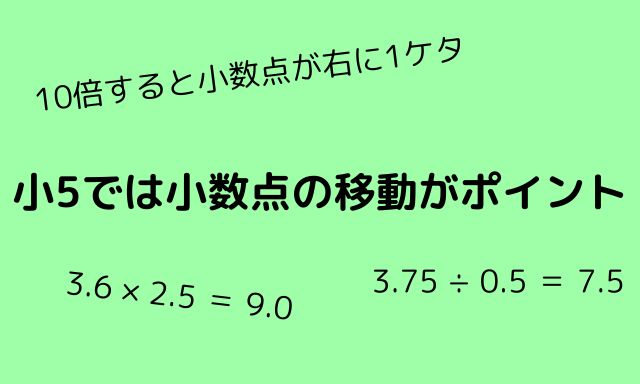

小5で学習する小数

小5では、小数の難易度がグッと高まり、つまずく子が続出します。

小5の小数は「小数点の移動」がポイント

小5の小数は、「小数点の移動」がポイントです。

小数の足し算・引き算は、整数の足し算・引き算と同様に「位をそろえる=小数点の位置をそろえる」が重要ですが、小数の掛け算・割り算では小数点がどのように移動するかを理解する必要があります。

「10倍すると小数点が右に1ケタ」

「100倍すると小数点が右に2ケタ」

「1/10の倍すると小数点が左に1ケタ」

をしっかり整理しながら理解していきましょう。

「小数のかけ算・わり算の分かりやすい教え方を知りたい。小数点はなぜ動くの?(学び相談室)」

つまずきやすい小数の掛け算と割り算

小数の掛け算は(整数)×(小数)、(小数)×(小数)のように「かける数」に小数が加わります。

小数の割り算も同様に(整数)÷(小数)、(小数)÷(小数)と、「わる数」に小数が加わります。

難易度が上がったように感じますが、基本的に計算方法は整数のときと変わらず、小数点の移動にさえ注意すれば対応できます。

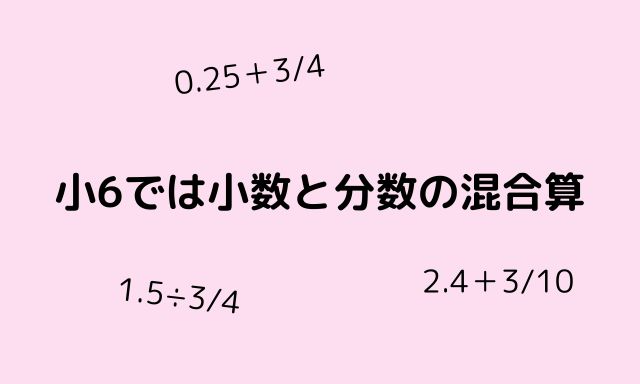

小6で学習する小数

小6ではどの学習でも小数が出てくると言っても過言ではありません。

小数と分数の混合算も登場

小6では「0.25+3/4」「2.4+3/10」「0.6×5/6」「1.5÷3/4」といった小数・分数の混合算が出てきます。

混合算では小数を分数にしたり、分数を小数にしたりして計算をします。

小3から学習する整数・小数・分数の関係をしっかり理解できていると、

「小数を分数にした方がよいのか」

「分数を小数にした方がよいのか」

を判断でき、混合算をスムーズに解けます。

「0.25+3/4」や「0.6×5/6」は小数を分数にした方が計算しやすいです。

0.25+3/4=1/4+3/4=1

0.6×5/6=6/10×5/6=15/30=1/2

一方、「2.4+3/10」「1.5÷3/4」は分数を小数にした方が計算しやすいです。

2.4+3/10=2.4+0.3=2.7

1.5÷3/4=1.5÷0.75=2

小3から始まる小数・分数の学習は小6の学習につながります。

とくに整数・小数・分数の仕組みは算数全体の基礎でもあるので、低学年から油断せずしっかりとマスターしましょう。

「小4の「算数の壁」をクリアできるか不安。小4で算数が苦手にならないための対策はありますか?(学び相談室)」

小6では小数の計算が当たり前に

小6では、「速さ」「割合」「面積」「体積」などのあらゆる算数で小数が当たり前のように出てきます。

「mではなくkmで表しなさい」といった単位換算を含む問題も増え、答えが小数になることも多くなります。

算数は積み上げの教科です。

前段階・前学年の復習をして理解を深めながら、前に進んでいくイメージでお子さんの学習をフォローしていきましょう。

中学受験予定なら小4までに小数分数の四則演算をマスター

ここまでは小学校の標準的な学習について解説してきました。

ただし中学受験を予定しているご家庭は注意が必要です。

中学受験塾での学習は、およそ小学校のカリキュラムの1年分前倒しで進みます。

さらに扱う問題も小学校では扱わない複雑でハイレベル。

したがって、本格的な中学受験カリキュラムがスタート(小3の2月)するまでに、家庭学習で小6までの四則演算については先取り学習済みであることが望ましいでしょう。

この傾向は、関西の中学受験で特に顕著です。

「浜学園の入塾テストは算数が難しい?クラス分けの仕組みと「最高レベル特訓」について教えてください(学び相談室)」

「RISU算数」なら小数の基礎から中学受験準備までOK

算数の苦手克服や先取り学習には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、学校の勉強にも意欲的に取り組めるようになります。

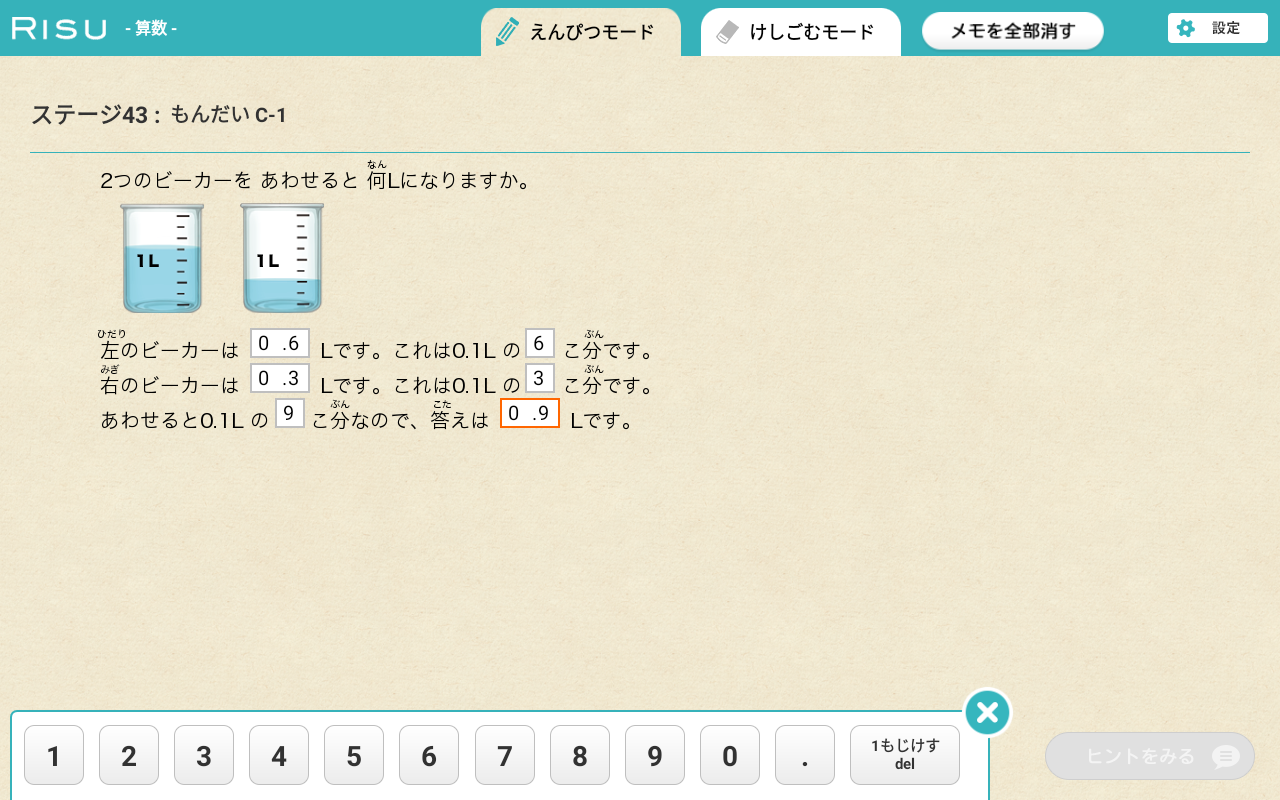

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

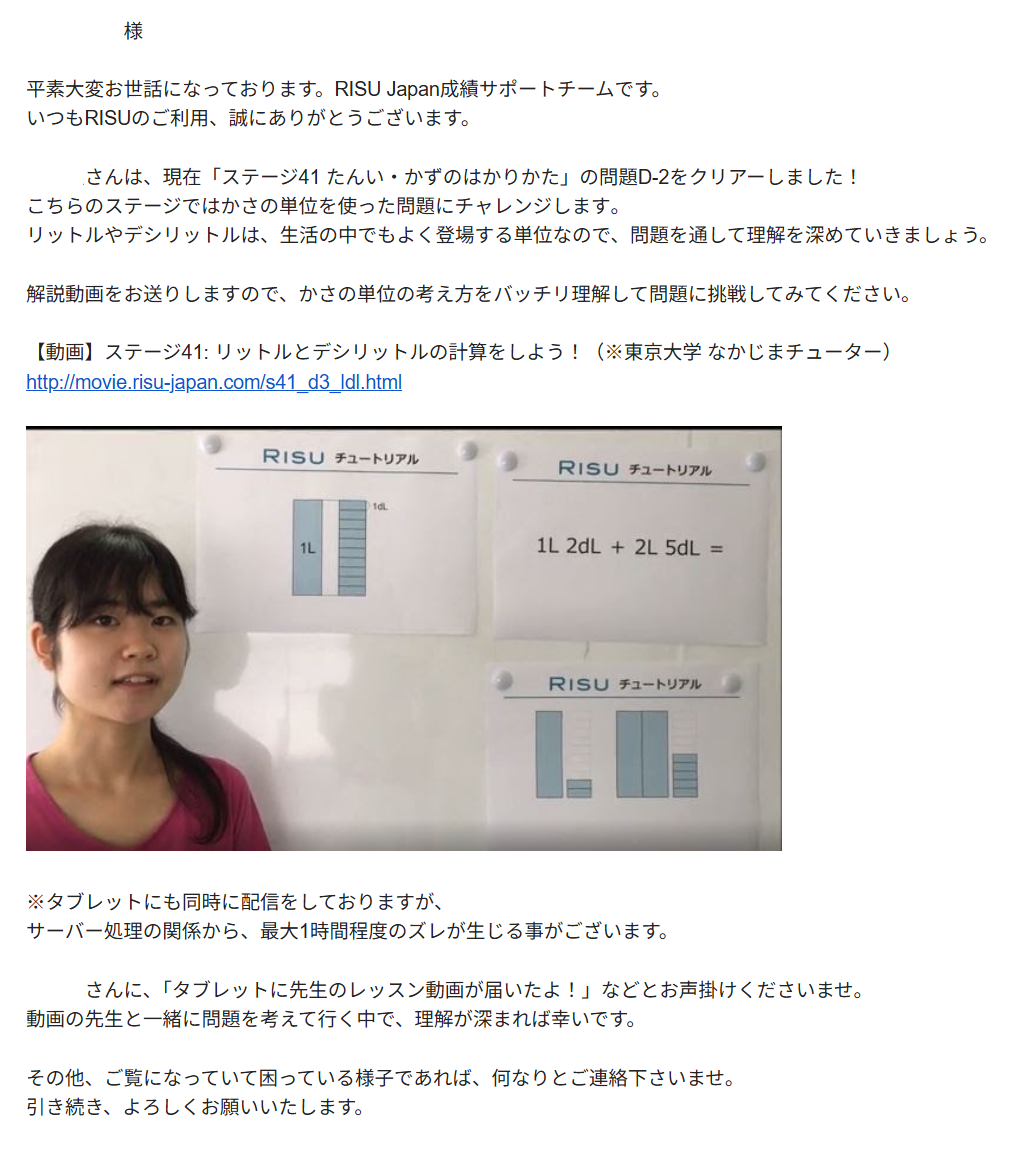

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

3.文章問題で応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

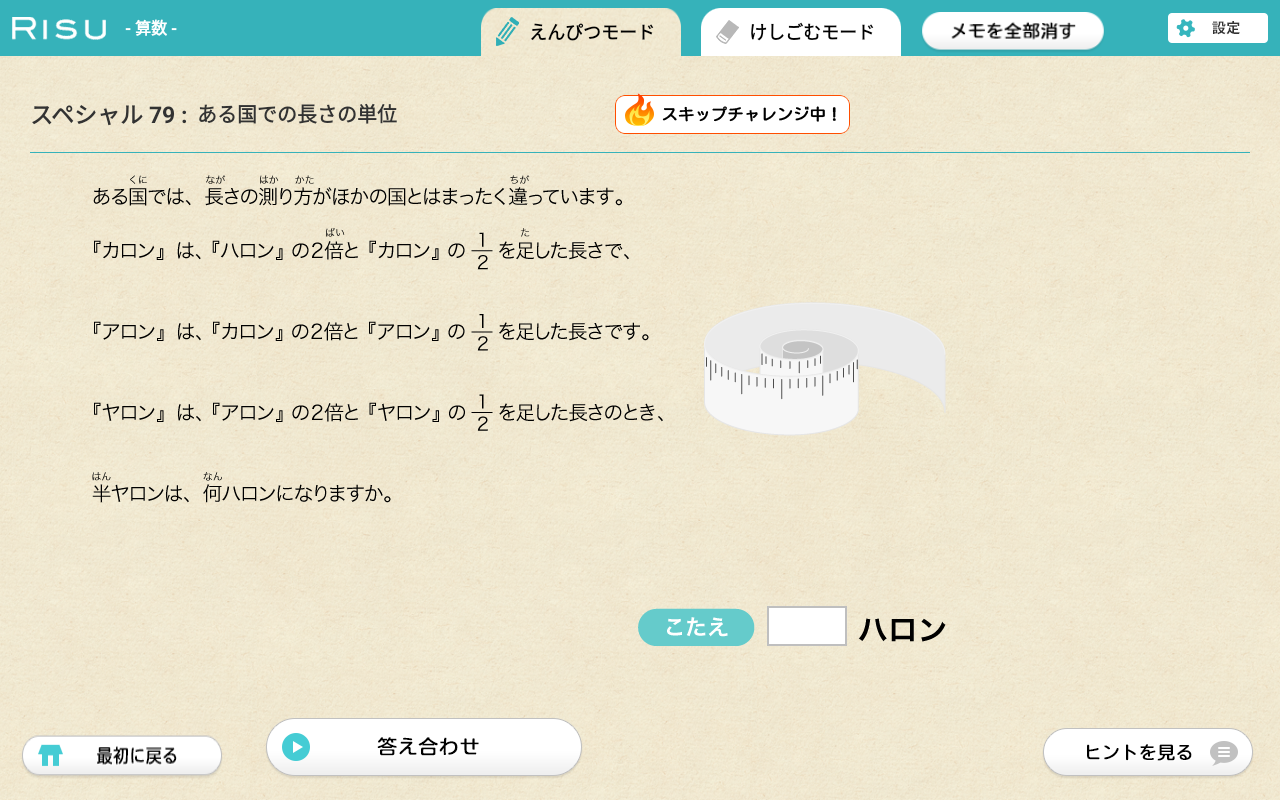

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

小数はいつ習う?まとめ

小3で小数を習うと聞くと身構えてしまうかもしれません。

しかし、小数も数の一種であり、その仕組みは整数の仕組みとほとんど変わりません。

むしろ、「1が10個で10」「0.1が10個で1」のように10進法の共通した考え方が多いです。

ぜひ本記事を参考にして、慌てずに小数の学習に対応しましょう。

RISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験をご検討の方はぜひこちらもお読みください。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

お子さんの勉強の参考に、ぜひ一度のぞいてみてくださいね。