・小学校での学習内容が完璧に身についている

・思考力を試す応用問題にも果敢にチャレンジできる

という学力レベルです。

中学受験を目指すお子さんを対象とした問題も多く出題されるため、

これまで学校の宿題だけで、発展的な問題には特に取り組んだことがない、というお子さんは

初めて見るハイレベルな問題に戸惑ってしまうかもしれません。

本記事では、主に算数を例に、全国統一小学生テストでの偏差値40〜70まで各偏差値帯の特徴を説明し、

特に偏差値60を取るための勉強法について詳しく解説しています。

ぜひ学習の参考にしていただければと思います。

目次

全国統一小学生テストとは

全国統一小学生テスト(全統小)は、中学受験専門塾の四谷大塚が毎年6月と11月の年二回実施する、全国最大規模の無料テストです。

四谷大塚の入塾テストも兼ねており、一定以上の成績を収めると入塾資格が得られます。

対象は年長から小学6年生まで。

年長~小学2年生までは記述式、小学3~6年生はマークシート方式で解答します。

テスト後にもらえる成績表は詳細な学力分析が特徴。

一人ひとりの、教科・分野別の克服するべき課題や学習アドバイスをもらうことができます。

継続して受験することで成績の推移がわかるので、成長を実感し学力を効果的に伸ばすことが期待できます。

また小学3年生〜小学6年生の成績優秀者は、東京で開催される決勝大会に出場できます。

決勝大会は、全国から猛者たちが集まるまさに頭脳の全国大会です。

全国統一小学生テストの難易度

全国統一小学生テストは、平均点が年長生は配点の80%、1年生は70%、2・3年生は60%、4・5・6年生は55%となるように問題が作成されています。

受験生のレベルが高いこと、小学校のテストと比べると平均点が低いこと、を考えると難問ばかりかと心配になるかもしれません。

しかし実は小学校で習う基礎レベルの問題から、中学受験を想定した高い思考力が求められるハイレベルな問題まで、バランスよく出題されるというのも全統小の特徴です。

そのため、今の実力で解くことのできる問題をしっかり見極めることが大切です。

「中学受験のメリット・デメリットは?高校受験との違いや大学受験への影響は?(学び相談室)」

全国統一小学生テストの実施教科・実施時間・配点

| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |

| 年長生 | 100点(30分) | なし | なし | 100点 | |

| 小学1年 | 150点(30分) | 150点(30分) | なし | なし | 300点 |

| 小学2年 | 150点(30分) | 150点(30分) | なし | なし | 300点 |

| 小学3年 | 150点(35分) | 150点(35分) | なし | なし | 300点 |

| 小学4年 | 150点(40分) | 150点(40分) | 100点(20分) | 100点(20分) | 500点 |

| 小学5年 | 150点(50分) | 150点(50分) | 100点(25分) | 100点(25分) | 500点 |

| 小学6年 | 150点(50分) | 150点(50分) | 100点(25分) | 100点(25分) | 500点 |

申し込み方法

全国統一小学生テストの公式サイトもしくは、全国の提携塾から申し込むことができます。

受験料は無料です。

全国統一小学生テストの偏差値と目安

偏差値とは「受験者全体の平均から何パーセントの範囲に入っているか」を統計的に示す数値。

計算方法は割愛しますが、たとえば「偏差値50」はちょうど平均点なので全体の真ん中に位置します。

「偏差値60」は上位16%以内(偏差値40は下位16%)に位置することを意味します。

ただテストを受ける母集団が優秀であれば、同じ「偏差値50」であっても意味が変わります。

全統小では勉強の得意な子や中学受験を目指して塾に通う子たちが多く受験するため、小学校では習わない思考力を試す難問も出題されます。

つまり全統小で出される偏差値は、勉強が得意な子どもたちの中での学力位置を示すため、小学生全体の中での学力を示すのではない点に注意が必要です。

参考サイト:偏差値の計算方法【統計学をやさしく解説】

続いて、全国統一小学生テストにおける各偏差値帯の学力目安について説明していきます。

まずは大まかなイメージを捉えるようにしましょう。

偏差値40

偏差値40くらいの場合、小学校の学習内容はそこそこ理解できているものの、基礎的なミスも目立つ場合が多いです。

特に算数では、小さなつまずきを「ケアレスミス」「テストに慣れていないだけ」などと軽く捉えて放置すると、学年が上がるにしたがって、大きなつまずきに発展する恐れがあります。

まずは基礎固めを最優先に対処しましょう。

ただ正答率が1桁の問題にも正解できた場合、難問を解くのが好きなお子さんかもしれません。

つまり今後の取り組み次第では算数が得意になる可能性が大いにあるということ。

そうしたお子さんには、基礎固めと同時に思考力を伸ばす問題にも取り組むのがおすすめ。

「算数は面白い!」と気づくことで、大幅な学力アップが期待できます。

偏差値50

偏差値50くらいの場合、小学校の内容はほぼ定着しているが、たまに基礎レベルでもミスが見られる場合があります。

ちなみ全統小は四谷大塚の入塾テストも兼ねています。

入塾資格が得られるのは上位50%なので、この偏差値50が目安となります。

勉強に自信があるお子さんの場合、無理に応用問題に手を出そうとし、基本問題を疎かにしがち。

また算数に苦手意識のあるお子さんの場合は、「応用問題は難しいもの」と最初から諦めてしまうかもしれません。

基礎固めと応用問題への挑戦を積み重ねることで思考力が高まり、偏差値60の壁が見えてきます。

「中学受験はしない。だけど本当に大丈夫?【家庭でできる学力を伸ばす勉強法を解説】(学び相談室)」

偏差値60

偏差値60では小学校の学習内容が完璧に身についている状態。

応用問題に挑戦するだけの力と意欲が備わっている学力レベルです。

応用問題で正解を少しでも多く取るには、基本問題を解くスピードと精度を高めることが大切です。

思考力系の問題が好きで、普段から問題集などで取り組んでいるお子さんも多いかもしれません。

ただ意外と子供は忘れやすいもの。

基礎の抜け漏れがないかのチェックを定期的に行い、完璧な基礎力をキープしつつ、応用問題に多く取り組むことで正解できる問題を増やしていきましょう。

「先取り学習で失敗する原因は?正しい先取り学習のやり方を知りたい(学び相談室)」

偏差値70

偏差値70とは上位2.2%の超上位層。

スピード・精度・思考力が極めて高い水準で完成しており、全統小の決勝大会に出場できるのは、この中のさらに上位層です。

偏差値70では思考力を試す応用問題が大好きな子も多いので、基本問題はさっさと終わらせてしまいます。

勉強自体がご褒美になる、というのもこのレベルでは珍しくありません。

もし算数以外の教科に苦手がある場合は「他教科の勉強が終わったらご褒美に算数を解いてもいい」などのルールが有効かもしれません。

全国統一小学生テストの国語について

全統小の国語対策についても軽く説明します。

国語の成績が振るわない場合は、そもそも問題を最後まで解ききれなかったということが多いです。

中学受験を前提に問題が作成される全統小は、文章の長さも語彙のレベルも小学校とは大きく異なります。

まずは基本レベルの読解問題を、制限時間を設けて素早く読み解く練習をしていきましょう。

そして徐々に問題のレベルを上げていき、長い文章での読解力を高めていきます。

またお子さんの語彙力を上げるためには日常生活での工夫が重要です。

読書習慣や家庭内での会話、視聴するテレビ番組や動画内容などを見直し、日頃から高い語彙レベルに慣れるようにしましょう。

語彙力を上げる目的の参考書や問題集に取り組むのも有効です。

全国統一小学生テストで偏差値60を取るための勉強法

では全統小で偏差値60を取るには具体的にどのように取り組めばいいでしょうか?

ここからは、特に算数において取り組むべきポイントを解説していきます。

1.小学校の学習内容を完璧にする

全統小では基本問題から応用問題まで幅広く出題されます。

したがってまずは基本問題で完璧に正解することが大切。

そのためには、小学校の算数カラーテストで100点取るのは当然として、家庭学習でも計算問題・文章問題・図形問題にバランスよく取り組みましょう。

またこれまでの学習で、理解が不十分なままになっている単元がないかの確認も重要です。

苦手箇所は確実に潰すのが算数の鉄則。

算数は積み上げの教科ですから、一つのつまずきがさらに大きなつまずきを呼び、ある時一気に成績を下げてしまう原因となります。

まずは小学校の学習内容を完璧に定着させることが大切です。

2.問題を解くスピードを上げる

偏差値60では、応用問題にも挑戦しいくつかは正解できるだけの力が求められます。

そのためには、基本問題を素早く終わらせ、応用問題にどれだけ多くの時間を割けるかが決め手になります。

計算練習はもちろん、文章題や図形問題を素早く正確に問題を読み、効率よく解く力が欠かせません。

またある程度の解法パターンを知っておくことも有効です。

公式の扱い方や図形問題での補助線の書き方など、多くの問題を知っていれば初見の問題でも知識を応用することができます。

日頃から基本から応用まで多くのタイプの問題に取り組み、素早く正確に解く練習を積み重ねていきましょう。

「中学受験の勉強時間の平均は?偏差値60以上を目指す効率の良い勉強法とは(学び相談室)」

3.先取り学習をする

特に算数では先取り学習が学力アップに有効です。

偏差値60以上のお子さんの多くは、なんらかの先取り学習に取り組んでいるはず。

算数は積み上げの学習なので、先の内容を知っていると今の学習を俯瞰し理解を深めることができます。

ただし理解を伴わない無理な先取り学習はNG。

機械的に計算だけを先に進めたり、難しすぎる問題に無理に取り組ませてしまうと、勉強自体を嫌になってしまう危険性があります。

お子さんが「わかった!」「できた!」と納得し「もっと先を知りたい」と自発的に学習した結果、「自然と先の内容まで進めていた、というのが本来の正しい先取り学習です。

「先取り学習で失敗する原因は?正しい先取り学習のやり方を知りたい(学び相談室)」

4.思考力を鍛える

偏差値60を取るには、基本問題だけでなく応用問題にも正解できる力が必要です。

応用問題とはすなわち思考力を試す問題。

思考力はセンスやひらめき、と思われがちですが必ずしもそうではありません。

難しい問題にも諦めずに粘り強く立ち向かい、試行錯誤を繰り返すことが、思考力を伸ばす上で一番重要です。

したがって、計算練習や単純な反復学習だけでなく、捻りのある応用問題にじっくりと取り組むことも学習に取り入れましょう。

とことん考え抜くことによって、思考力が高まっていきます。

「サピックス入室テストに合格するには?難易度や対策を知りたい(学び相談室)」

「RISU算数」なら全国統一小学生テスト対策にぴったり

算数の家庭学習には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

RISU算数には基礎から応用まで約10000問を収録。

無理なく苦手を克服し、算数がどんどん得意になるRISU算数の特長をご紹介します。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

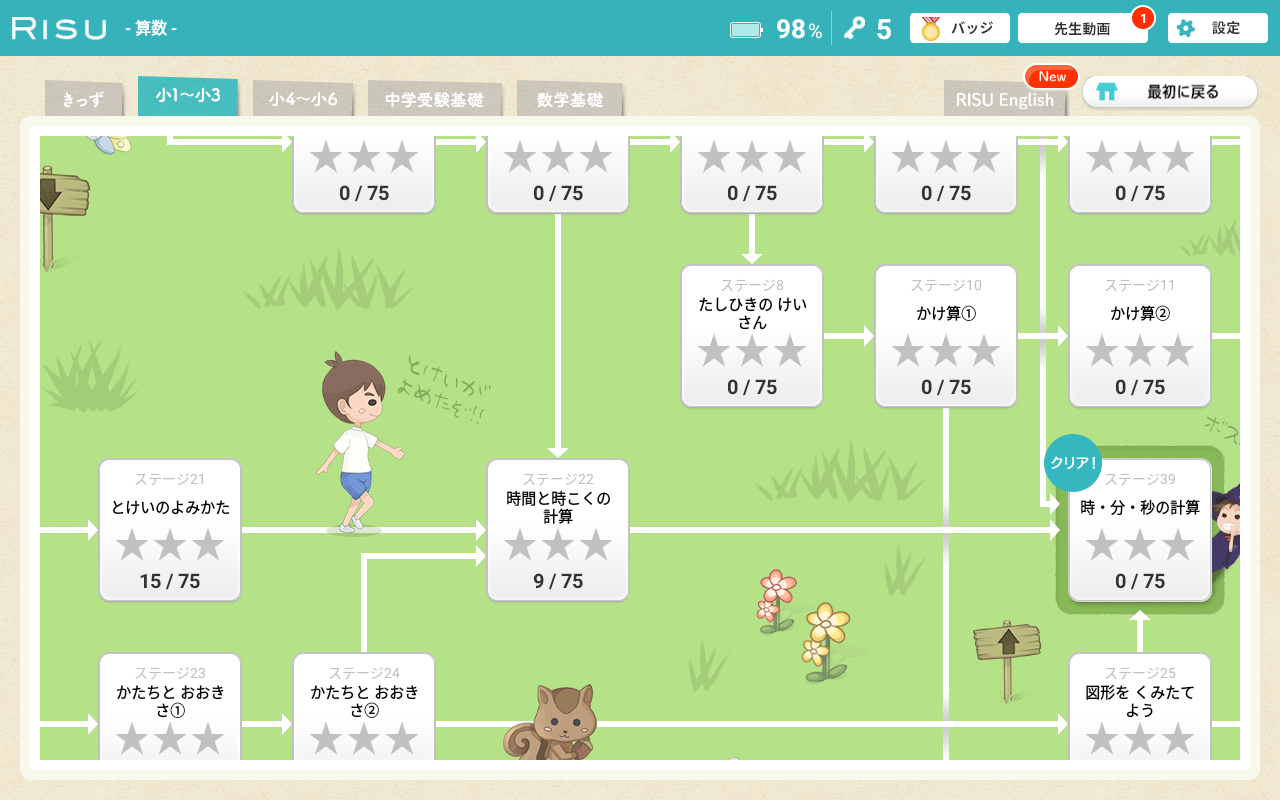

1.「無学年制カリキュラム」で一人ひとりにマッチ

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えて先取り学習をどんどん進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

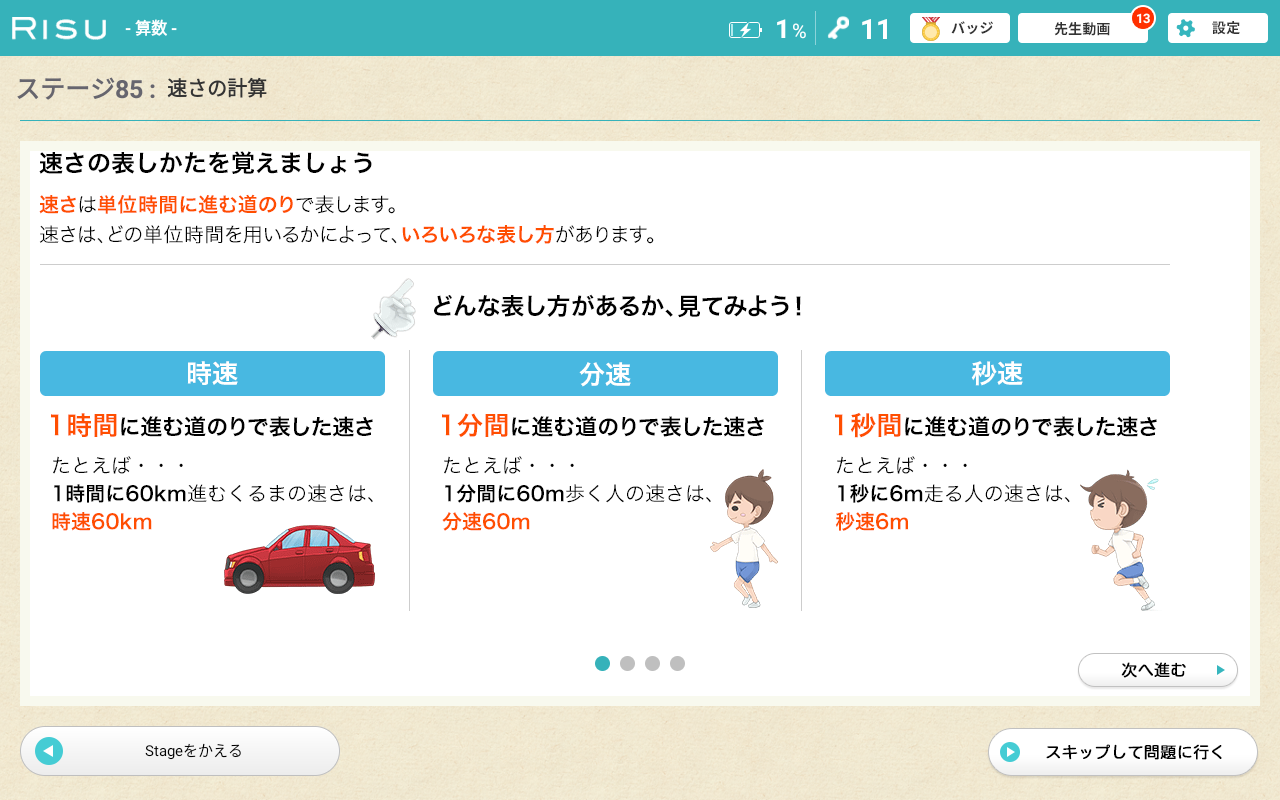

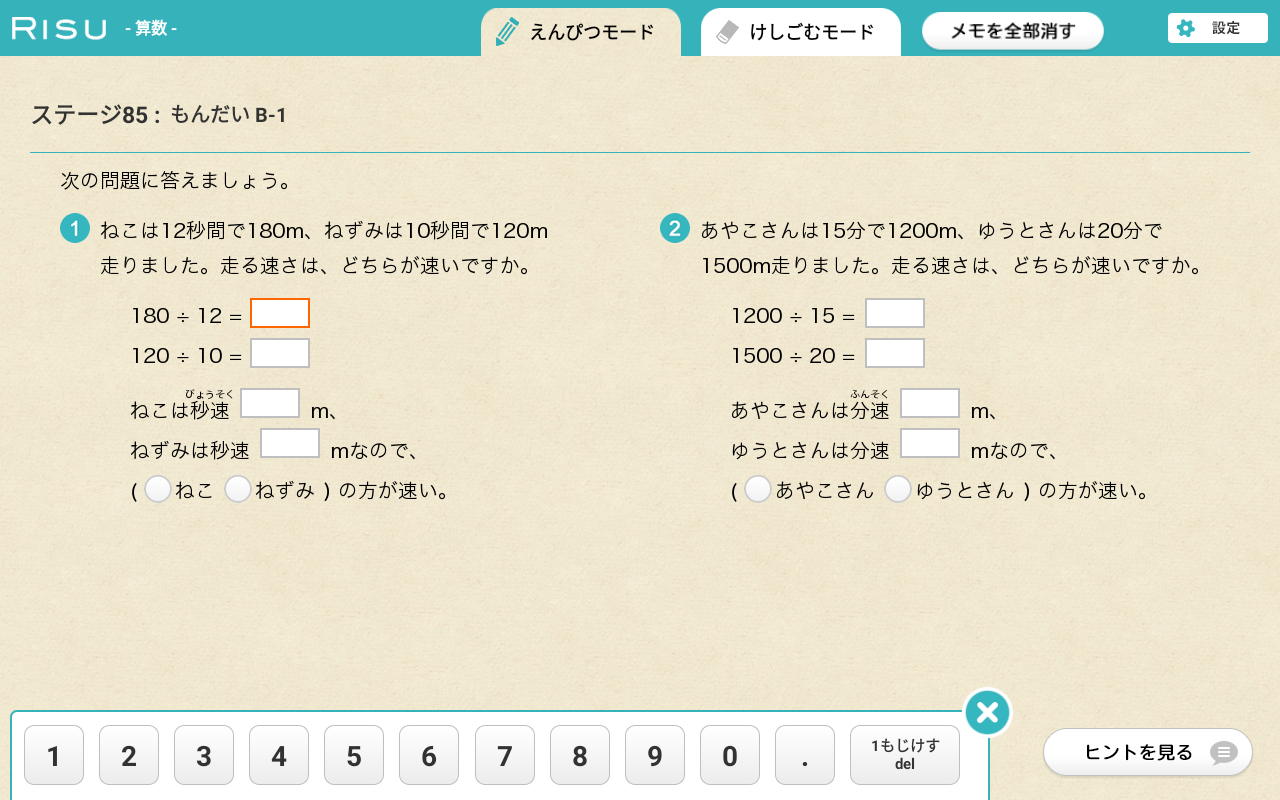

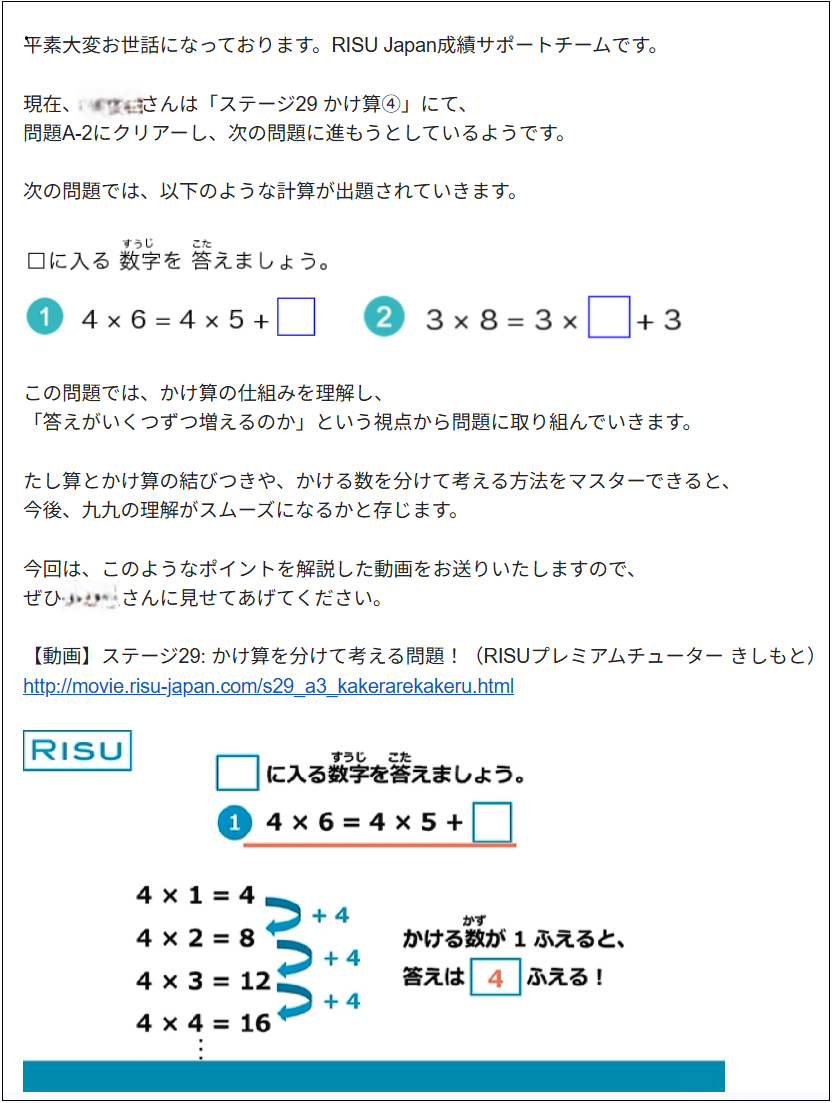

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

新しい学習は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的イメージで理解できるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

3:文章問題・図形問題が豊富

RISU算数では、文章問題や図形問題が豊富に出題されます。

計算問題だけでく、段階的にレベルアップしていくことが、算数の本質的な理解につながります。

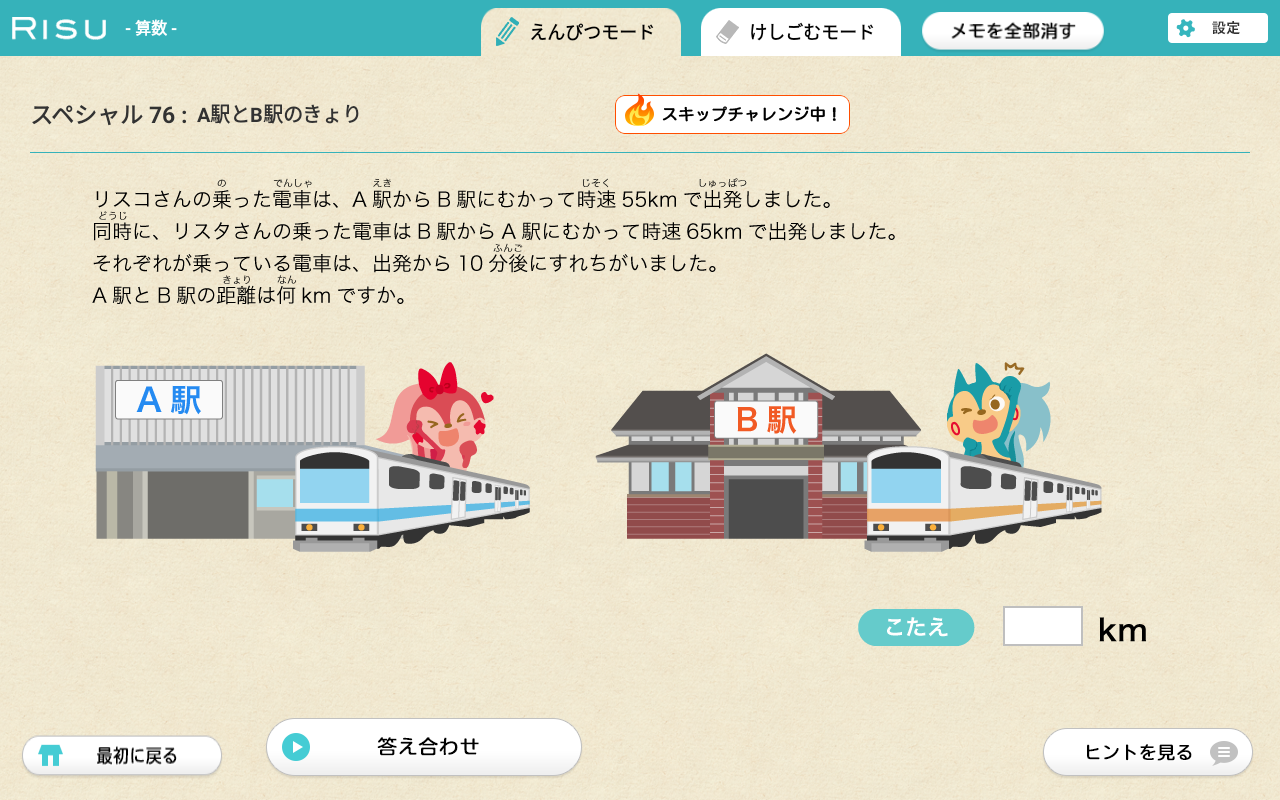

4:「スペシャル問題」で思考力を鍛える

算数オリンピック問題や中学入試なども「スペシャル問題」として多数収録。

スペシャル問題は通常問題を解き進めるとゲットできる「鍵」を集めることで挑戦できるハイレベルな問題。

「もっと難しい問題を解きたい!」という好奇心旺盛なお子さんはぜひ挑戦してみてください。

5:保護者も安心のサポート体制

RISU算数には、自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールといった、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

毎日忙しいおうちの方も、お子様の隣でつきっきりになる必要はなく、安心して学習を見守ることができます。

RISUユーザーのお声

今回RISUを始めてから初の全国統一小学生テストでした。

RISUの学習効果がどれほどかをみたかったので、まったくテスト対策なしで挑みましたが驚きの結果でした。

RISUを始める前は市販のドリルをやってましたが、丸付けと間違いの解説など親の時間が十分にとれず悩んでおりました。

RISUはほとんど本人に任せてますが、親へのフィードバックもあるので、がっつり付き合うわけでもなく、かといって放ったらかすわけでもなく、我が家の救世主です。それでいて成績もすごく伸びました!前回より25点アップです。

時間も20分余ったようで「最後の大問をゆっくり考えられた」と子どもが言っておりました。本人の満足度も更にあがってやる気も出て、いいことばかりです。

猛勉強してるわけでもなく結果が出せて大満足です。次回は満点を狙いたいです!(全国統一小学生テスト県内 算数4位 千葉県 小3 YKさんの保護者様)

全国統一小学生テストで偏差値60の目安とは?まとめ

ここまで解説してきたように、全国統一小学生テストの偏差値60には基礎力の完成と応用力をどこまで伸ばせるかがポイントです。

もちろん、いわゆる「ひらめき力」のあるお子さんの場合、ケアレスミスをしながらも応用問題で正解し、偏差値60に到達することはあります。

ただこうした場合、どうしても問題との相性に左右されやすく成績が不安定になります。

安定して偏差値60を取るには、基礎を完璧に仕上げた上で応用問題に挑戦し思考力を伸ばしていくことが大切です。

ぜひ基礎固めと思考力を伸ばし一人ひとりの目標達成に向けて頑張ってくださいね。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!