・放課後の問題

・学習の問題

・反抗期の問題

といった問題があります。

子どもの変化に気づかず小3の壁を放置してしまうと、4年生や5年生になってから大きな問題になりかねません。

本記事では

・小3の壁とは

・小3の壁の問題点と原因

・学童・学習・反抗期問題の対処法

の3つのテーマにそって小3の壁つについてくわしく解説しています。

小3の壁を理解し、小学校中学年の子どもに起こりやすい問題を早期発見・解決したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

小3の壁とは?

小3の壁とは、小学校3年生ごろに起こる生活面・学習面の変化によって、学校生活に困難や戸惑いを感じる状態を指します。

小4の壁との違いは、生活面・学習面の問題の深さや質なので、小3の壁は小4の壁の前段階と考えて差し支えありません。

小3の壁の問題点と原因

小3の壁の問題は以下のとおりです。

- 放課後の問題

- 学習の問題

- 反抗期の問題

それぞれ詳しくみていきましょう。

放課後の問題:小3は学童に落ちやすい

4年生で学童に落ちる「小4の壁」が有名ですが、実際には3年生で学童に落ちる子どもが急増します。

令和6年度の学童登録児童数をみてみましょう。

| 学年 | 登録児童数 | 待機児童数 |

| 小学校1年生 | 45.4万人 | 2,209人 |

| 小学校2年生 | 41.1万人 | 2,116人 |

| 小学校3年生 | 33.1万人 | 3,879人 |

| 小学校4年生 | 18.4万人 | 5,707人 |

| 小学校5年生 | 9.2万人 | 2,756人 |

| 小学校6年生 | 4.8万人 | 1,019人 |

(引用元:子ども家庭庁「令和6年 放課後児童健全育成事業の実施状況」)

2年生と比べ、3年生の学童登録児童数は8万人も減り、待機児童数も急に増えることが分かります。

また、就学後も時短勤務が可能だった方でも、3年生ごろから時短勤務が終了することが多いです。学童と時短勤務の問題により、3年生で放課後問題に壁を感じる家庭が急増します。

学習の問題

小3の壁の二つ目の問題は、学習面です。3年生でつまずきやすいポイントを教科別にみていきましょう。

「小3の勉強についていけない原因は?家庭でできる対策について教えてください(学び相談室)」

国語:漢字学習が難しくなる

国語の漢字は、以下の理由により、小3で急に難しくなったと感じやすい学習です。

- 学習する漢字が増える

- 画数の多い漢字が増える

- 抽象的な漢字が増える

学習する漢字は2年生で160字なのに対し、3・4年生ではそれぞれ200字です。3年生で覚える漢字数が一気に増えるのに加え、画数が多い漢字や、抽象的で意味を覚えにくい漢字(様・度など)も増えます。

3年生で学ぶ漢字は、小1・小2に比べて難易度が高いため、小3の壁でつまずかないよう注意しましょう。

算数:抽象化がはじまる

3年生の算数は、1・2年生で習ってきた具体的な数を想像できる算数から、イメージしにくい抽象的な算数へと変化していくため、小3の壁を感じやすい教科です。

算数につまずきやすくなる3年生算数の特徴をみていきましょう。

3年生の算数では、かけ算の筆算・わり算を学ぶため、四則演算の土台が完成します。

基本の四則演算をもとに、大きな数や少数分数の計算がはじまるため、数をイメージしにくい抽象化がすすみます。1・2年生で学ぶ繰り上がり・繰り下がりの計算や九九をきちんと習得していないと、3年生の算数は苦労するでしょう。

mmから㎝への変換は頭の中でイメージしやすいですが、mをkmにするとイメージできなくなるなど、単位換算でも抽象化がはじまります。

文章題も長くなり、複数の式を立てて計算する問題が増えます。文章を頭のなかで整理し、順序立てて解く思考力を問われる点も、3年生の算数でつまずきやすいポイントです。

「小学生の算数でつまずきやすいポイントは?家庭学習のサポート方法について教えてください(学び相談室)」

理科・社会・外国語活動がはじまる

3年生からは、以下の教科がはじまり、学習の負担が増えます。

- 理科

- 社会

- 外国語活動(英語)

理科・社会・英語は基本的に暗記が必要な教科でもあるため、頭がパンク状態になりやすいです。

また、2年生までは、「計算する・読む・書く」という単純な勉強だったのが、調べたり観察したりまとめたりと、学習の方法も広がります。

低学年と比べ、学習する量が各段に増えるため、3年生の学習を壁に感じる子がでてくるのです。

反抗期の問題:ギャングエイジにさしかかる

3年生は、親や先生より友達集団を優先するギャングエイジに突入します。

ギャングエイジは、3年生〜4年生ごろに見られ、友達関係を重視して閉鎖的な仲間集団を形成します。また、集団のなかでは、仲間外れや悪口を言いあうなど、問題行動を起こしがちです。

大人に対しては、言葉遣いが乱暴になる・反抗的な態度になるため、低学年では素直だったのに急にどうしたのだろうと、保護者の方が不安になりやすい時期でもあります。

「小学生の宿題やらない問題を解決!家庭でできる習慣づくりのコツとは?(学び相談室)」

放課後問題(学童に落ちた場合)の対処法

小3の壁で大きな問題である、放課後問題への対処法をみていきましょう。

民間学童を利用する

1・2年生で過ごしていたように、きちんと大人の目があるなかで放課後を過ごさせたい場合は、民間学童を考えましょう。

民間学童は、以下のメリットがあります。

- 小学校・習い事・自宅への送迎サービスがある

- 夏休み・冬休み・春休み等の長期休暇の利用も可能

- 常に大人の目がある

- 宿題や学習に対応している

- おやつ・お弁当に対応している

デメリットは5〜10万円と高額な費用面ですが、1人で留守番や児童館を往復するといった行動が不安な家庭にとって、安心できる選択肢です。

「小学校の学童保育は何時まで?料金や過ごし方を知りたいです(学び相談室)」

児童館を利用する

児童館は、児童福祉法のもと、放課後児童の育成・指導をおこなう目的がある施設です。

おもちゃ・図書・フリースペースなどがあり、放課後の子どもが自由に過ごせます。

学童のように出席の管理や宿題をみるといったサービスはありませんが、天候に左右されず不審者の心配もないため、安全に遊べます。

3年生は、放課後1人で遊びに行く子も増えてくる年齢です。GPS、防犯ブザー、キッズケータイなどを持たせ、児童館を利用するのも考えてみましょう。

自治体によっては、小学校からそのまま児童館に行けるランドセル来館事業をおこなっている場合もあるので、お住まいの自治体での取り組みを確認してください。

留守番の練習をする

下校から保護者の帰宅までの時間が短い場合は、留守番も考えましょう。

3年生は、6時間授業が週に2〜3回ほどあり、下校時間が15時を過ぎます。保護者の帰宅時間が17時くらいであれば、留守番する時間は2時間ほどです。

3年生であれば、長時間の留守番でなければ、1人で過ごせる子も増えてきます。

小学生保護者の約40%が、3年生または4年生から留守番してもよいと考えており、放課後の過ごし方に留守番を組み込んでもいい年齢といえます。

留守番を狙った犯罪には注意が必要なため、子どもと留守番時のルールを確認しましょう。

- 家の鍵を開ける際は周囲に誰かいないか確認する

- 家に入ったらかならず鍵をかける

- 訪問客には対応しない(子どもだけで留守番していると分かるため)

など、注意事項をしっかり伝え、見守りカメラなども活用してください。

習い事を入れる

徒歩で通える距離の習い事を入れると、放課後対策になります。

3年生だと、近場であれば1人で習い事や塾へ行ける子もいるため、本人と相談してみましょう。

着替えが必要なスイミングや、複数教科を学ぶ塾など、拘束時間が長い習い事を組み合わせると放課後の時間がうまります。

GPS、防犯ブザー、キッズケータイなどを用いて、安全に通えるようにしましょう。

「サピックス入室テストに合格するには?難易度や対策を知りたい(学び相談室)」

ファミリーサポートを利用する

ファミリーサポートは自治体のサービスで、子育ての援助を受けたい人と、子育てを援助したい人をつなぐサービスです。

3年生のファミリーサポート利用事例をみていきましょう。

- 児童館終了後から保護者帰宅まで預かってもらう

- 行事の振り替え休日に預かってもらう

- 塾のお迎えにいってもらう(行きは自分で行く)

ファミリーサポートの料金は自治体によって違いますが、1時間あたり500〜1,000円くらいが相場なため、長時間の利用では高額になりやすい特徴があります。

そのため、事例のように、児童館や留守番・習い事などの他の放課後対策と組み合わせるなどして利用しましょう。

学習問題への対処法

3年生の学習問題に対処するには、宿題だけではなく、家庭学習の時間をとる必要があります。

教科別に、学習に関する小3の壁対策をみていきましょう。

算数:1・2年生の復習をする

3年生からは少数や分数で計算が複雑化し、文章題も難しくなるため、1・2年生で習った内容をしっかり定着させましょう。

四則演算を素早くおこなえるよう基礎力をつけると、抽象的になっていく算数の対策になります。

3年生は算数の抽象化のはじまりなので、4年生以降でつまずかないためにも1・2年生の復習は丁寧に取り組んでください。

また、長めの文章問題に多く取り組んでおきましょう。

1・2年生の文章題では、出てきた数字を順番に足したり引いたりすると答えが出せるのに対し、3年生の文章題では、複数の条件が提示されるため、情報を整理して順序よく解かなくてはいけません。

文章題を多く解くことで、算数独特の言いまわしに慣れ、文章の意味を理解したり答えを導き出したりする思考力を磨きましょう。

「小3「時間と時刻」のわかりやすい教え方は?秒の計算のポイントを教えてください(学び相談室)」

国語:漢字は丸暗記しない

3年生では覚える漢字が増えるため、子どもにとって苦痛な丸暗記はなるべく避けましょう。

具体的には、以下の方法を用いて学習します。

- 覚えにくい漢字は分解して覚える

- 部首の意味を理解する

- イメージを持つ

たとえば、「勝」という漢字は画数が多く、子どもにとって難しい漢字ですが、「月・ソ・二・人・力」と分解すると覚えやすくなります。

また、部首の意味を知ると漢字のミスが減るため、さんずいは水を表し、ウ冠は家を表すなど、部首の意味を意識しましょう。

「鳥に口と書いて鳴くと書くのは、鳥が鳴いている様子を表しているんだね」とイメージを伝えるのも効果的です。

理科・社会・英語:日常生活と結び付ける

理科・社会・英語(外国語活動)は日常生活と結びつけて学習し、子どもの負担を減らしましょう。

3年生になると一気に教科が3つ増えますが、それぞれの学習時間を確保するのは大変です。

具体的には、以下のような遊びや生活を日常に取り入れてみましょう。

- 理科:家庭菜園、昆虫の飼育、磁石でくっつくものを調べる

- 社会:近場の公園やかかりつけの病院の方角を調べたり、お店で売っている商品や働いている人を観察する

- 英語:英語の歌のかけ流し、習った英語のフレーズを日常でつかってみる

これらの取り組みで、理科・社会・英語に興味を持てると、学習が楽しくなるはずです。

理科・社会は、学習漫画を読むのもおすすめです。

ギャングエイジへの対処法

保護者の方が悩みやすい3年生からの反抗期・ギャングエイジの対処法をみていきましょう。

子ども扱いをやめる

ギャングエイジに突入する子どもは、親や先生の言うことが本当に正しいのか疑い、自分なりの考えを持ちはじめます。

そのため、子ども扱いをせず自立心を尊重した関わりへ変えていきましょう。

| 子ども扱いをした言葉がけ | 自立心を尊重した言葉がけ |

| 宿題した? | 何時から宿題するの? |

| 雨の予報だから傘を持っていきなさい | 天気予報によると午後は雨みたいよ |

| はやくお風呂に入りなさい | お風呂沸いたけど誰が一番に入る? |

自分でやるべきことの時間を決めさせたり、情報だけ与えて判断を任せるなどして、少しずつ大人扱いをすると反抗する場面を減らせます。

感情的にならず冷静に対応する

ギャングエイジに突入した子どもは、閉鎖的な友達グループをつくり、仲間外れや悪口・親に対しての言葉遣いが汚くなるといった行動がしばしばみられます。

保護者として感情的になってしまう場面で感情的に怒ると、子どもの反抗心は増すばかりで、親子関係が悪化しかねません。

子どもの主張を聞き、常に味方でいるメッセージを送りながら、本人ではなく悪い言動自体を冷静に叱るようにしましょう。

変化にすぐ気付けるように見守る

ギャングエイジに突入した子どもに対しては、干渉しすぎないように注意しながら、小さな変化にも気付けるように見守りましょう。

3年生は自立に向けて心が大きく成長する頃なので、口出しするよりも見守ることで成長します。

友達関係や感情の起伏の変化など何か気になることがあれば周囲に相談しながら、トラブルがあったときにすぐ行動できるようにしておきましょう。

小3の壁に対する親の心構え

小3の壁は、保護者も精神的に疲弊しやすいです。しっかり小3の壁に対応できるよう心構えについて解説します。

「小4の「算数の壁」をクリアできるか不安。小4で算数が苦手にならないための対策はありますか?(学び相談室)」

放課後問題:成長の機会と捉える

小3の壁で放課後問題に悩んだら、子どもが自分で考えて行動する機会と捉えましょう。

両親や大人がいない状況で、子どもは大きく成長します。

「喉が乾くから水筒を持っていこう」と自分で判断して準備したり、「一人で習い事へ行けた」といった成功体験を積んだりして、判断力や自己肯定感が育ちます。

1人で習い事や児童館へ行かせるのは保護者として不安が大きいと思いますが、安全を確保すれば成長の機会です。

親子ともに安心して放課後を過ごせるよう、1人で行動する際の注意点やルールをしっかりと決めておきましょう。

学習問題:周囲やサービスを頼る

小3の壁で学習問題に悩んだら、家庭内で悩まず、先生や塾・教材を頼りましょう。

3年生は反抗期にさしかかるため、今まで両親の指示どおり勉強していても、ちょっとしたきっかけで拒否する場合があります。

教えるプロである学校や塾の先生に相談したり、教材を変えたりしてみましょう。

3年生は自立心が育つ時期なので、自分のペースで進められるタブレット学習もおすすめです。

算数に特化したRISU算数は、3年生の算数に必要な思考力をしっかり育ててくれます。算数が得意になるか不得意になるかの分かれ道になりやすい学年なので、算数で悩まれている方は、RISU算数を併せてご検討ください。

反抗期問題:人間関係を学ぶ重要な時期と捉える

小3の壁で、保護者が精神的に辛くなりやすいギャングエイジは、子どもが人間関係を学ぶために重要な時期であると捉えましょう。

友達同士で楽しい思いや嫌な思いを経験したり、大人に反抗して自分の価値観を固めていく、人間形成に重要な時期です。

塾や習い事・ゲームで一人で遊ぶといった過ごし方が増えた時代背景もあり、ギャングエイジを経験しない子どもは増えています。ギャングエイジを経験しないままだと、大学生や大人になってから人間関係がうまく築けない可能性があります。

保護者としてはついイライラする場面が増えますが、ギャングエイジがその子の成長に欠かせないものだと捉え、なるべく大らかな気持ちで構えましょう。

小3の壁でよくある質問

小3の壁でよくある質問をまとめました。

小学3年生の壁とは何ですか?

小3の壁とは、3年生で起こりやすい以下の問題の総称です。

- 学童問題

- 学習問題

- 反抗期問題(ギャングエイジ)

学童は4年生で落ちやすいとされていましたが、学童の統計からは3年生で落ちる子が多いと分かります。

また、3年生は漢字や算数が難しくなるといった学習問題や、子どもだけの閉鎖的なグループをつくるギャングエイジの問題などで、親子ともに壁を感じやすい学年です。

小3の壁は、有名な小4の壁の前段階ともいえます。

小学3年生の発達の特徴は?

3年生は、自我が確立しはじめ、友達付き合いが増えていきます。友達同士で集団をつくり、大人に対しては疑問を持ちはじめる時期です。

ふざけたり、ごまかしたりすることを学び、ときには悪ふざけで周囲を怒らせます。しばしば大人を困らせる行動に出ますが、そういった行動を通して、価値観や道徳観が育っていく年齢です。

学習面では、抽象的な考え方が身につきはじめる頃です。

学童を辞める人は何年生が多いですか?

学童は、3・4年生で辞める子どもが増えていきます。

3・4年生は学童に落ちて辞める子もいますが、学童が苦手・静かに過ごしたいなどで、自分から辞める子もたくさんいます。

小3の壁を感じたら「RISU算数」がおすすめ

算数の家庭学習には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

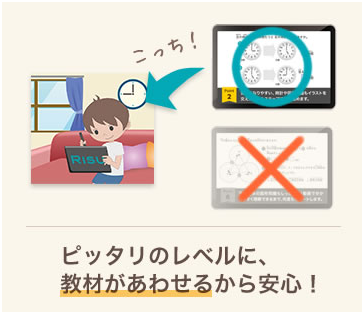

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、

難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため学習習慣が自然に身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

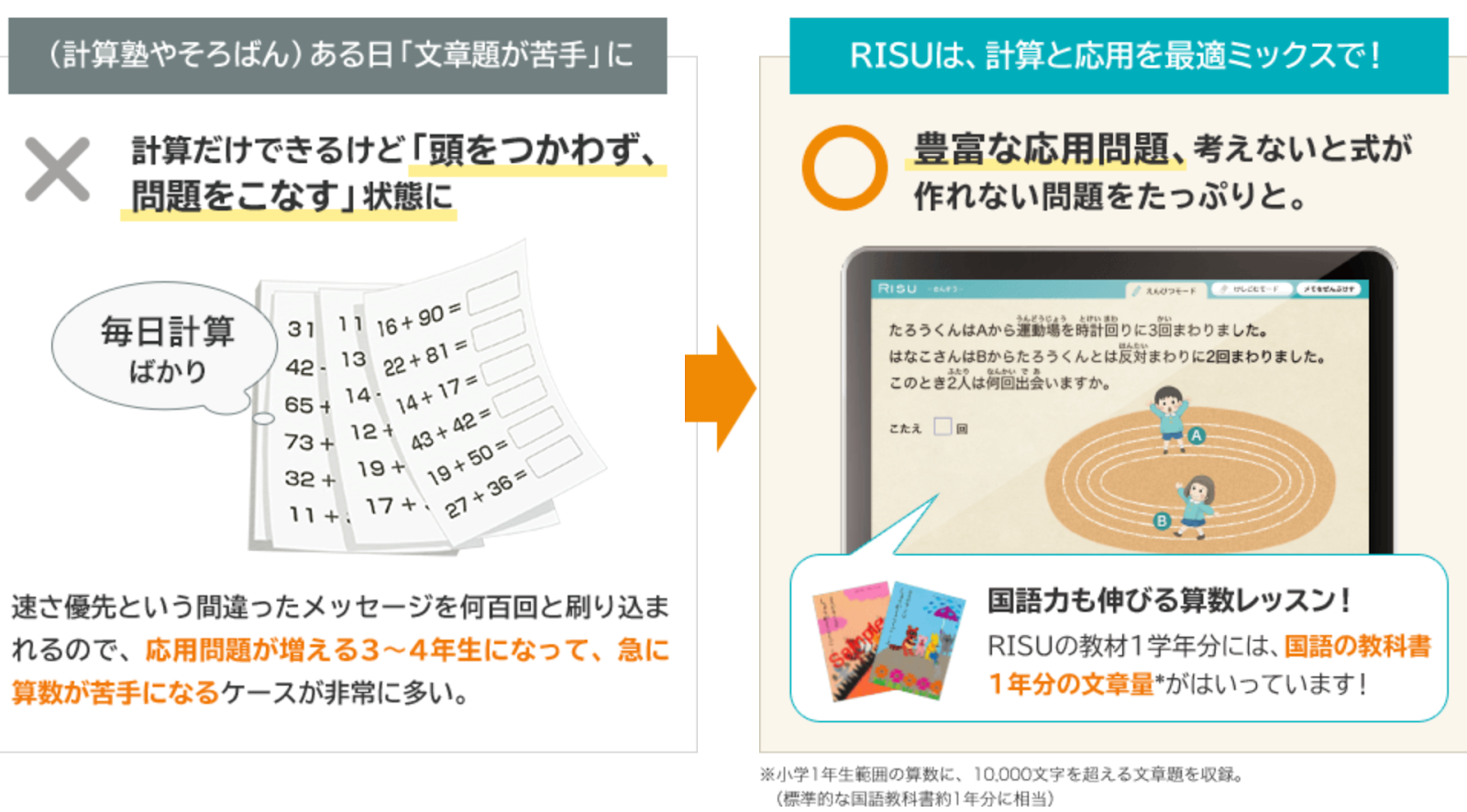

特長2:文章問題・図形問題で思考力が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

RISU算数には他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

小3の壁に備えよう!まとめ

小3の壁は、学童・学習・反抗期(ギャングエイジ)と3つの壁が重なるため、親子で悩みやすい問題です。

小4の壁の前段階でもあるため、3年生のうちに対応しておくと小4の壁のハードルを下げられます。

学習の壁や、ギャングエイジの問題は、急に沸いてくるものではありません。日頃から、子どもの様子をしっかり見守り、早めに対応しましょう。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!