「算数嫌いになってしまわないか」「今後の算数の勉強はうまくやっていけるのか」

と不安になりますよね。

この記事では暗算が苦手な原因や、暗算を克服するコツ、暗算に必要なワーキングメモリの鍛え方を解説します。

子どもが苦手な暗算を克服したい方や、算数を得意に変えたい方はぜひ参考にしてください。

目次

暗算が苦手な子の特徴

暗算が苦手な子は、以下のような特徴があります。

- 指を使って計算する

- 算数に苦手意識がある

- 計算途中の数字を覚えていられない

- 数の操作ができない

なぜ暗算が苦手な子はこういった特徴があるのか、みていきましょう。

指を使って計算する

計算に指を使う子は、暗算が苦手な子のよくある特徴です。

暗算では、頭の中で数を操作する必要がありますが、指を使っている子は数字(文字)と実際の数が結びついておらず、頭の中で数をイメージできません。

そのため、指を立てて実数をつくるのです。

指を使って計算するのは、子どもの発達上で自然な現象ですが、頭の中で暗算する準備が整っていない様子ともいえます。

算数に苦手意識がある

ゆっくりなら計算できるのに、暗算がなかなか進まない子は算数に対する苦手意識が高い特徴があります。

過去に計算ミスを繰り返してしまった・学校で自分だけ計算が遅かったなど、算数は失敗が見えやすいため、自信を喪失してしまいます。

苦手意識が芽生えてしまうと、計算時の集中も途切れがちです。

苦手だからやる気になれず、計算ミスをし、自信を失うという悪循環となっている子は珍しくありません。

「【小学生】算数の計算ミスがなくならない!7つの原因と対策方法を徹底解説(学び相談室)」

計算途中の数字を覚えていられない

計算自体はよくできるのに、計算式が複雑になったり2桁同士の計算になると暗算ができなくなる子は、計算途中の数字を覚えていられない特徴があります。

たとえば54‐36といった計算で、「50から30を引いて、24‐6にして、24のうち10から6を引いた4をあまった数字に足して…」と考えているうちに、途中の数字を忘れてしまい計算し直したり、数字を間違ってしまいます。

計算の工夫ができない

暗算が苦手な子は、計算時の工夫がなかなかできません。

たとえば、さきほどの54‐36は、54に2を足し1の位を揃え、56‐36⁼20としてから、1の位を合わせるために足した2を引いて18と考えてもいいですよね。

50‐36にして後から4を足してもいいですし、54-40として余分に引いた4を後から足しても18になります。

暗算が苦手な子は、自分が計算しやすいように数を操作したり、計算を工夫する試行錯誤がなかなかできません。

「賢い子(小学生)の特徴は?頭のいい子の土日の過ごし方を教えて!(学び相談室)」

暗算が苦手な原因

暗算が苦手になる原因はこちらです。

- ワーキングメモリの不足

- 実数をイメージできない

- 練習量が足りない

- 10までの計算を記憶していない

- 数量と数字が一致していない

暗算ができない子どもの頭の中で、何が起こっているのか詳しくみていきましょう。

原因①:ワーキングメモリの不足

ワーキングメモリが不足していると暗算が難しくなります。

暗算の作業過程では、数字や計算を記憶しながら数量を処理しますが、この一時的に記憶を保ち処理する能力をワーキングメモリといいます。

ワーキングメモリは脳の処理能力に大きく影響しており、ワーキングメモリが不足していると暗算が難しくなるのです。

ワーキングメモリは生まれつき獲得しているものではなく、4~5歳から発達しはじめ、30歳ごろまで成長します。

子どもはワーキングメモリの成長途中なので、暗算に必要なワーキングメモリが不足している子は多くいます。

原因②:数字から実数をイメージできない

数字と数が結びついていないと、暗算はできません。

人や動物は、数えなくても4までは瞬時に認識できますが、それ以上の数は「ことば」がなくては数えられないことが研究から分かっています。

算数の導入である「計数」は、数とことばを結びつける重要な取り組みです。

「プリントに書かれたヒヨコの数を数えて数字を書く」といった、計数の取り組みが十分ではなかった場合、4より大きい数字を頭の中でイメージすることが難しいのです。

参考:Pitt, B., Gibson, E., & Piantadosi, ST (2022). 正確な数の概念は言語的数の範囲に限定される。心理科学、33 (3), 371-381

原因③:練習量が足りない

ゆっくりであれば計算でき、数字と数量が結びついているのに暗算がなかなかできない理由は、練習不足があげられます。

小学校の算数は平成27年の教科書改訂で、ゆとり教育時代と比べ学習量が1.7倍に増えたといわれています。

また、単なる計算だけでなく思考力を問う文章題の比率も高くなり、買い物など、より日常と結びつける内容へ変化しています。

思考力や問題解決能力を養う必要はもちろんありますが、その分、計算にかける時間があまりありません。

学校の授業だけでなく、家庭学習で計算問題に取り組む時間が必要です。

原因④:10までの計算や九九を記憶していない

大きな数の計算では、10の合成や九九が瞬時に出てこないと、計算に時間がかかってしまいます。

計算途中に手間がかかると、ワーキングメモリ(一時記憶)の負担となり、ますます時間がかかり計算ミスをする理由になります。

10の合成(7と3・4と6など)や、7+8など一桁の数同士の計算、九九は瞬時に頭に浮かぶようにしておきましょう。

「小4の「算数の壁」をクリアできるか不安。小4で算数が苦手にならないための対策はありますか?(学び相談室)」

暗算を克服する6つのコツ

暗算を克服する具体的なコツについて解説します。

- ①数量と数字を一致させる

- ②数字の合成・分解をする

- ③指を使って計算してもOK

- ④一桁の100マス計算(足し算・引き算)をする

- ⑤ドリルや100マス計算をする

- ⑥ワーキングメモリを鍛える

順番に解説していくので、ぜひ参考にしてください。

コツ①:数量と数字を一致させる

指を使って計算する子は、まず数量と数字を一致させる取り組みをしましょう。

おはじきを数字カードの数だけ並べたり、ドット棒やそろばんを使って数量と数字を一致させます。

そろばんや、出た目の数だけすすむサイコロなど計数が必要なゲームもおすすめです。

RISUでは視覚的に数量と数字を一致させる問題を作成しています。

(出典:RISU公式サイト)

人は4以上の数字はすぐに認識できないことが多いため、この取り組みが重要です。

しっかり取り組んでおきましょう。

コツ②:指を使って計算してもOK

数量と数字がしっかり一致すると、自然と指を使った計算をしなくなります。

「指を使わないで計算しなさい」と指導する先生もいますが、指を使う必要がある子に使わない制限をしてしまうと、余計に計算が難しくなり、自信も失いかねません。

指での計算は無理にやめさせず、コツ①の数量と数字を一致させる取り組みやコツ③で紹介する数字の合成・分解の取り組みを同時にしていきましょう。

コツ③:数字の合成・分解をする

10までの数の合成や分解をたくさんこなすと、暗算しやすくなります。

たとえば、数字の7は1と6、2と5、3と4と分解できますが、このように数字を自由自在に合成・分解できると、計算の応用力がつきます。

ブロックや積み木などを一列に並べ数えたあと、どこかで区切ってまた数えさせてみましょう。

8個並べたのであれば、2個で区切ると残りは6個となり、2と6で8になると分かります。

同様に今度は3個で区切ったり、4個で区切るなどしてさまざまな数をたくさん分解・合成してみましょう。

数と数の関係や感覚を身につけられると、暗算時に頭の中で考える作業を省略できるため、ワーキングメモリの負担を減らせます。

コツ④:100マス計算でたくさん練習する

数量の感覚が身につき、数の合成分解に慣れてきたら100マス計算でたくさん問題を解きましょう。

100マス計算とは、11×11のマスの縦1列目と横1列目にランダムな数字を入れ、縦横の数字が交差するところで足し算・引き算・かけ算・わり算をおこなう計算トレーニングです。

1つの数に対し10通りずつ、計100の計算ができるので、計算練習に向いています。

100マスが埋まっていく気持ちよさを味わえたり、スピードを測り親子で競争など、飽きてしまいがちな計算練習を楽しくおこなえますよ。

足し算や引き算、かけ算、わり算、二桁の計算など自由に難易度を調整できるので、暗算力を鍛えるのにぴったりです。

コツ⑤:ゲームで計算を楽しむ

計算自体に苦手意識を持っている子・自信を失っている子は、「計算っておもしろい」と思えるゲームで遊んでみましょう。

たとえば、ブラックジャックの簡易版がおすすめです。

トランプの山(裏返し)から1枚ずつカードを引き、合計が21になった人・または21に一番近い人が勝ちとします。

合計の数を15や30など子どもの暗算力に合わせてアレンジもできますよ。

小学校2年生の教科書に採用された「ナインブレイク」も暗算力や思考力が養われるボードゲームです。

ナインブレイクは計算とオセロを組み合わせたゲームで、コマに数字が書かれています。

相手のコマをはさんだときに、自分のコマの数字の合計が、はさむ相手のコマの合計より大きいとひっくり返せます。

(出典:ナインブレイク公式サイト)

暗算をするトランプ遊びやボードゲームは大人も夢中になって遊べるので、ぜひ子どもと一緒に取り組んでみてください。

コツ⑥:ワーキングメモリを鍛える

暗算を克服するために、ワーキングメモリの発達を促す取り組みもおすすめです。

暗算が苦手な子はワーキングメモリが不足していますが、子どもはワーキングメモリの成長途中でもあるので、取り組み次第で鍛えられます。

暗算が楽になるように、ワーキングメモリ自体を鍛えてみましょう。

ワーキングメモリの鍛え方については、以下でご説明します。

暗算がスムーズになる!ワーキングメモリを鍛える方法

ワーキングメモリを鍛える方法は以下のとおりです。

- 逆さことばで遊ぶ

- 後だしじゃんけんで遊ぶ

- デュアルタスクをする

- 算数パズルで遊ぶ

ワーキングメモリを鍛えると、暗算に役立つだけでなく、忘れ物が少なくなったり物事の理解が早くなるといったメリットがあります。

順番に鍛え方を解説するので、ぜひおうちでも取り入れてみてください。

逆さことばで遊ぶ

逆さことばは、頭の中で覚えたことばを1文字ずつ逆から言っていく遊びです。

一時的に覚えたことばの最後を言ったあと、再度ことばを思い出して後ろから2番目の文字を言い、またことばを思い出して後ろから3番目の文字を言う、を繰り返し、逆さことばを完成させます。

ワーキングメモリを使った作業処理を短時間で何度も繰り返すため、ワーキングメモリが鍛えられますよ。

子どもは3~4文字くらいから、慣れてきたら5文字、6文字と難易度をあげてみましょう。

後だしじゃんけんで遊ぶ

後だしじゃんけんもワーキングメモリが鍛えられる遊びです。

後だしじゃんけんでは、まず相手がグー・チョキ・パーのうちどれを出したのかを目で見て、一時的に記憶します。

そして何を出せば勝てるのかを思考・判断し、手を出します。

やってみると、大人でも一瞬止まってしまう方は多いのではないでしょうか。

後だしじゃんけんで勝つことに慣れたら、今度は後だしじゃんけんで負けるなど工夫してみましょう。

デュアルタスクをする

ワーキングメモリを日常的に鍛えられるのが、デュアルタスクの取り組みです。

デュアルタスクとは、運動・思考の2つを同時におこなうことで、脳内に負荷をかけ、ワーキングメモリが鍛えられます。

- 歩きながらしりとりをする

- おにごっこをする

- お手伝いしながら暗算する

- 散歩しながら会話する

移動中など、歩きながら計算させたりしりとりをしてみましょう。

また、おにごっこは友達の動きを観察・予測して逃げたり隠れるため、運動と思考を同時におこなっており、デュアルタスクの遊びです。

氷おに、色おにも思考をめぐらせながら走るので、ワーキングメモリを鍛えられますよ。

おうちの中でも、洗濯物をたたむなどのお手伝い中や、食事中などに計算やしりとりをしてみましょう。

算数パズルで遊ぶ

算数に関するワーキングメモリを鍛えたいときにおすすめなのが、複数の三角や四角で図形をつくるタングラムなどの図形パズルや、数を操作する数字パズルです。

算数パズルでは、「ここまではうまくいった」と、パズルを解く過程を記憶しながらおこないます。

ときには「この方法では解けない」と作業から排除し、別の方法を考えるなどワーキングメモリをフルに使います。

ワーキングメモリのほか、図形感覚や論理的思考・集中力が養えるため、算数パズルはぜひ取り入れてみてください。

暗算ができないまま成長するとどうなる?

苦手な暗算を克服する方法を解説しましたが、「筆算すれば解けるからいいのでは」と思う方もいるのではないでしょうか。

暗算が苦手なままだと、受験で苦労したり、日常生活や仕事で不便を感じる可能性があります。

①受験で苦労する

暗算ができないと、問題を解くのに時間がかかったり計算ミスにつながるため、試験で苦労します。

受験勉強を効率的に進めるためにも、暗算できるようにしておきましょう。

特に難関校をねらう場合、より速く正確に問題を解くために、基礎的な暗算が必須となります。

②日常生活・仕事で不便を感じる

日常生活では、暗算ができると役に立つ場面が多くあります。

たとえば買い物で割引の計算ができたり、おつりが正しいかすぐに確認できたり、料理での分量の計算、家計管理など暗算できると便利です。

仕事でも、暗算ができると会議中の議論やデータの分析を素早くおこなえます。

暗算ができない場合はこういった日常生活や仕事において、不便を感じる可能性があります。

③暗算が苦手な大人は意外と多い

暗算が苦手なままでいると、不便ではありますが日常生活で大きく困る場面はありません。

買い物では1円単位で計算する必要はなく、概算が分かれば問題ありませんし、仕事上でも正しく計算したいときは電卓やパソコンを使うはずです。

どうしても暗算が苦手で、「筆算で計算するからやりたくない」と子どもが拒否をする場合は、無理せず様子をみましょう。

無理に暗算に取り組ませて、算数嫌いになる方が今後の学業に差し支えます。

暗算が苦手な方のよくある質問

暗算が苦手な方からのよくある質問をまとめました。

- 暗算ができないのは障害ですか?

- 暗算をするにはどんな能力が必要ですか?

- 算数が得意になるためにはどうしたらいいですか?

気になる疑問にお答えしますので、参考にしてください。

①暗算ができないのは障害ですか?

学習障害(LD)の1つに算数障害がありますが、暗算ができない=算数障害ではありません。

算数障害(ディスカリキュア)では、知能の発達に遅れがないにもかかわらず、算数の学習にのみ困難を示します。

簡単な計算問題が解けない、図形が理解できない、文章題で問われている内容が分からない、数の大小が分からないなどの症状があります。

暗算は苦手だけれど筆算はできる、文章題は問題なくできるといった場合は、算数障害である可能性は低いです。

②暗算をするにはどんな能力が必要ですか?

暗算には数量を処理する能力と、計算を頭の中で一時的に記憶するためのワーキングメモリが必要です。

数量の処理では、数を自由自在に合成分解できる力が必要なので、暗算ができるコツでもご紹介したように、10までの数の合成分解の練習をたくさんおこないましょう。

暗算に関するワーキングメモリを鍛えるには、算数パズルを解く・散歩などの運動をしながら口頭で計算するデュアルタスクなどの取り組みがおすすめです。

③算数が得意になるためにはどうしたらいいですか?

子どもは好きなことであればどんどん吸収するため、ゲームなどを通して算数が「楽しい」「おもしろい」と思える取り組みをしましょう。

大人でも、興味のない専門書を「さあやってごらん」と渡されても、やる気が出ないですよね。

しかし、おもしろい・楽しいと思えたら自ら進んで勉強します。

楽しいと思えるようになったら、簡単な問題でたくさん成功体験を積ませ、算数パズルを解くなどワーキングメモリを鍛えてみましょう。

子どもの算数への苦手意識を克服させたいけれど、あまり親の負担を増やしたくないというご家庭には、算数に特化したタブレット学習のRISUがおすすめです。

RISUはゲーム感覚で楽しく学べ、つまづきを検知するとフォローアップ動画が届くなど個別フォローも手厚く、算数の「苦手」を「得意」に変える要素が詰まっています。

「RISU算数」なら計算問題も文章問題も豊富!

算数の苦手を効率よく克服するなら、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

特長1:「無学年制」で一人ひとりにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、

つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、

難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。

つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため学習習慣が自然に身につき、着実に基礎力を固めることができるのです。

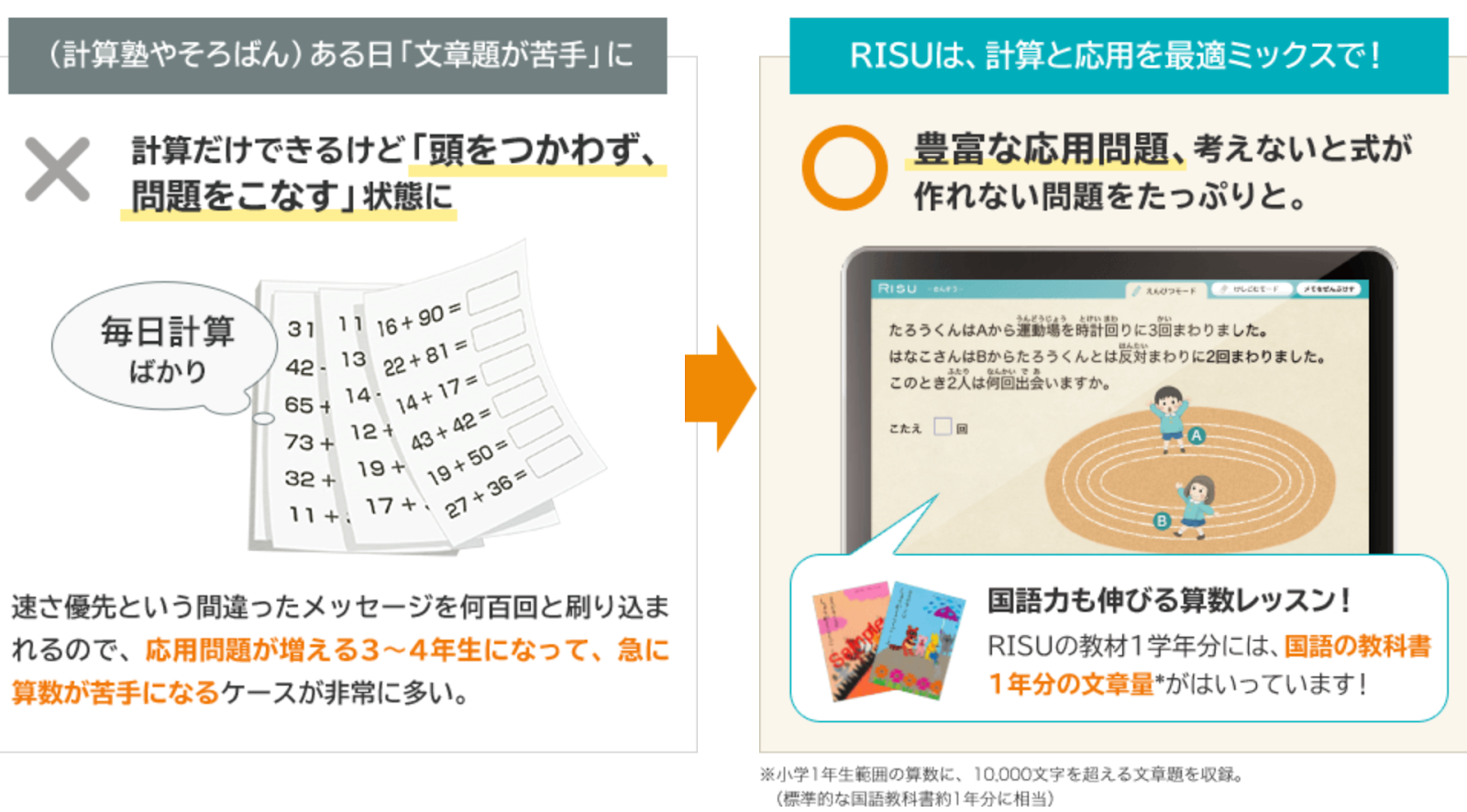

特長2:文章問題・図形問題で思考力が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広いレベルの問題が収録されており、

中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っているお子さんであっても、

計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。

特長3:分かりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

苦手な暗算を克服するコツのまとめ

ここまで、暗算が苦手になる理由や苦手克服のためのコツ・暗算に必要なワーキングメモリの鍛え方などを解説しました。

数量の感覚や数の処理能力を身に付けたり、ワーキングメモリを鍛えると苦手な暗算の克服につながります。

暗算が得意になると、もっと難しい問題にも挑戦できるようになるので、ぜひこの記事を参考にして、楽しみながら計算力を鍛えましょう!

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!