子どもに無理やり勉強させようとすると、かえって勉強嫌いになりかねないため、正しい方法で学習習慣を身につけましょう。

「宿題以外の勉強をしてくれない」

「勉強が苦にならないよう、今のうちから習慣化したい」

とお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

勉強の習慣を身につける5つの方法

子どもに学習習慣を身につけさせるには、以下のポイントを意識しましょう。

- 勉強のスイッチとなる条件を決める

- 目標を明確化する

- 好きなことと勉強を結びつける

- ハードルを下げる

- 少し物足りない量ではじめる

それぞれ具体的に解説します。

①勉強のスイッチとなる条件を決める

学習のスイッチを入れるために、きっかけとなる行動を決めましょう。

- 連絡帳を出すついでに勉強道具を机に出す

- 朝、着替えたら机に向かう

- 夕飯の時間まで勉強する

連絡帳を出す・着替える・夕飯の前など、すでに習慣化されている行動と学習を結びつけると、自然な学習のきっかけとなります。

また、きっかけとなる行動をあらかじめ決めておくと、「着替えたら今日は何を勉強する?」「夕飯前の勉強は何にする?」と自然に学習を促せます。

反対に、勉強を妨げるスイッチとなる、テレビのリモコンやゲーム機は遠ざけておきましょう。

「リビングで勉強すると頭が良くなる?リビング学習の効果や注意点を教えてください(学び相談室)」

②目標を明確化する

学習目標を設定し、学習のモチベーションを高めましょう。

100マス計算プリントを5分でできるようにするなど、小さな目標からスタートします。小さな目標を達成するのに慣れてきたら、テストで100点をとる・算数検定を受けるといった大きな目標も設定してみましょう。

目標を達成すると、脳内では幸せホルモンと呼ばれるドーパミンが分泌されます。ドーパミンが分泌されると、子どもは嬉しさや楽しさを感じ、学習意欲がぐんと向上します。

目標を設定・達成し、ドーパミンを定期的に出すことは、学習の習慣化に大切です。

「算数が将来役に立つ理由は?子どもが納得できる説明をしたい(学び相談室)」

③好きなものと勉強を結びつける

好きなものと勉強を結びつけると、子どもにとって分かりやすい報酬になり、やる気が向上します。

- 好きなアニメを1話見てから計算プリントを10分やる

- 文章題のワークを4ページできたらゲームを30分する

- 問題を5つ解いたらチョコを1つ食べる

このように、勉強の前後に好きな行動や、やりたい行動を設定してみましょう。おやつを食べながらや、音楽を聞きながらなど、好きなものと勉強を同時に組み合わせるのも効果的です。

④ハードルをうんと下げる

学習を習慣化するには、ハードルをうんと下げて、学習を無意識におこなえるようにしましょう。

どこでも学習できるよう場所を分散させたり、学習量を1問だけに減らしたりするなどして、学習のハードルを下げます。

- トイレに九九ポスターを貼る

- お風呂に日本地図ポスターを貼る

- 1問だけやる

- 漢字を1つだけ書く

- プリントと鉛筆を置いておく

トイレやお風呂に学習ポスターを貼っておくと、無意識に学習できるのでおすすめです。

また、1問だけ・30秒だけの勉強でも、毎日継続しているという事実が残ります。習慣化のためには、ほんの少しでも継続することが大切です。

保護者の方が、机にプリントと文房具をそろえ、座ったらすぐに学習できる環境を整えるのもよいでしょう。

「小学生の宿題やらない問題を解決!家庭でできる習慣づくりのコツとは?(学び相談室)」

⑤少し物足りない量ではじめる

学習習慣を身につける最初の頃は、1日あたりの学習量を少なめにしましょう。

勉強が楽しいと感じる子のなかには、ドリルや通信教育のワークを数日で終わらせてしまう子がいます。

一度にたくさん勉強できるのは素晴らしいですが、その勉強量は続きませんし、ワークを終わらせることに夢中になってしまいます。また、ワークを常に用意しておくのは保護者の方にとっても負担であり、習慣化につながりません。

1日2ページなど、少なめの学習量を継続しましょう。

「タブレット学習で中学受験は可能?活用方法を教えてください(学び相談室)」

学習習慣がある小学生の勉強時間は?

学習の習慣がある小学生は、1日にどのくらい勉強しているのでしょうか。

小学生の家庭学習時間の中央値は、約1時間です。これは宿題をやる時間を含めているため、宿題をのぞくと30分程度の学習をおこなっていると予想されます。

まずは学校の宿題以外で30分学習するのを目指しましょう。朝15分、夜15分など、朝の時間を有効につかうのがポイントです。

「中学受験をめざすなら、どれくらい勉強時間を確保するべき?(学び相談室)」

学習習慣を確立するために親ができること

子どもが学習習慣を身につけるには、両親の関わりも重要です。どのように関わっていくべきか、みていきましょう。

時間などの家庭のルールを守る

まずは両親自身が、家庭のルールを守りましょう。

- 17時から勉強するルールなのに16時55分に「勉強の時間だよ」と促す

- 勉強の時間(遊ばない時間)なのに親がスマホやゲームで遊んでいる

- 夕飯前に勉強と決めたのに「ごはん前にお風呂入って!」と変更する

こういった行動は、子どものモチベーションが下がり、学習の習慣化を妨げます。

学習の習慣化のために決めたルールは、まず両親がしっかり守れるよう意識しましょう。

具体的に褒める

ついついテストなど学習の結果を褒めてしまいがちですが、学習の努力や過程を褒めましょう。学習の習慣化には報酬が必要であり、両親から褒められることは子どもにとって何よりのご褒美です。

- 「朝、眠いのに毎日勉強していてえらいね」

- 「最初は1日1問だったのに、今では1日20問できちゃうなんてすごいね」

- 「いつも間違う問題だったけど、根気よく考えてできるようになったんだね」

といったように、具体的に褒めましょう。学習を始めた頃など以前の子どもの学習と比べて褒めると、子ども自身も成長を実感できます。

間題を間違えても成功体験に変える

問題を間違っても、やり直せばちゃんとできるという経験をさせて、間違いを恐れない子へと導きましょう。

問題を間違うと、子どもは自分が否定された気持ちになって、すぐに傷つきます。

とくに苦手意識がある単元では、「できた!」という報酬が感じられず、子どもはすぐに嫌になってしまいます。

間違った問題には寄り添い、励まし、「間違ったけどちゃんと考えたらできた!」という成功体験に変えてあげましょう。

学習内容を把握し子どもに任せっきりにしない

学習の内容はよく観察し、なにが得意でどこが理解不足なのか、しっかり学習状況を把握しましょう。

忙しいと、ついつい遠くから「今日教の目標はできたのね!じゃあOK!」になりがちです。これでは子どもが「とりあえずやってあればOK」と理解し、内容を理解しないまま進めたり、苦手な単元がそのままになったりします。

学習の習慣化ができても、中身が伴わなければ意味がありません。

子どもに任せっきりにせず、学習の内容もしっかり確認しておきましょう。

勉強の習慣が身につかない原因と対処法

子どもに勉強習慣が身につかない大きな理由には、現状維持バイアスによるものや本人が勉強に価値を感じていないといった原因があります。

現状維持バイアスから抜け出せない

現状維持バイアスとは、いつもと違う行動をとると損をするのではないかと無意識に感じて、今までと同じ習慣を続けようとする状態を指します。

たとえば今までゲームをしていた夕方に学習時間をつくろうとすると、ゲームの時間が減りますよね。損をするという現状維持バイアスが働き、今の生活(夕方にゲームをする)を続けようとします。

新しく学習習慣をつけるには、勉強へのハードルを下げ、損をすると感じない程度の学習からはじめてみましょう。例えば、ゲームの前に1問だけ問題を解くなどです。

慣れてくると、ゲームの前に問題を解かないと落ち着かないという、現状維持バイアスが働くようになります。現状維持バイアスを逆に利用し、学習を無意識におこなえるようにしましょう。

勉強をする価値を感じていない

学習習慣が身につかない場合、そもそも勉強をする目的や価値を理解していないかもしれません。

将来のために必要と伝えても、子どもは実感できませんよね。また、学習してもいい結果が得られなかった経験があると「勉強しても意味がない」という気持ちになります。

子どもが学習に価値を見出すには、以下が重要です。

- 好きなものに役立ったと実感する

- 成長できたと実感する

たとえば、好きな英語の歌の意味が分かったり、苦手だった計算が早くなったりすると、学習する価値を実感できます。

苦手意識が漠然としている

「算数がなんとなく苦手」と苦手意識が漠然としていると、学習のモチベーションが保てず、習慣化できません。

学習を継続できる子どもは、「計算は合ってるけど、いつも問題文を読み間違える」「デシリットルの換算でいつも間違えるな」と間違いを分解して考えられます。

まずは保護者の方が、子どもの苦手意識が教科のどこにあるのか分析してみましょう。苦手をピンポイントで学習すると、「あれ?思ったよりできた」と得意になるケースはよくあります。

学習の習慣化には「できた!」という気持ちの報酬が欠かせません。

「小4の「算数の壁」をクリアできるか不安。小4で算数が苦手にならないための対策はありますか?(学び相談室)」

勉強の習慣を身につけるメリット

保護者の方は、学習習慣が大事とよく耳にすると思いますが、学習習慣にはどのようなメリットがあるのか確認していきましょう。

勉強が特別ではなく日常的なものになる

大きなメリットは、勉強が特別なものではなく、日常的なものとなることです。

学習習慣がない場合、テスト前に慌てて勉強しなくてはいけません。

これではいつもの自由時間をけずる必要があり、普段の生活を変えたくないという現状維持バイアスが働きます。結果、学習時間をうまく取れなかったり、学習にストレスを感じてしまうのです。

小さい頃から学習習慣を身につけておくと、テスト前でも生活を変える必要がありません。また、学習によるストレスも感じにくくなります。

基礎が定着し受験期に負担が減る

毎日コツコツ勉強していると、着実に基礎学力が定着するため、受験期の負担が減ります。

学習習慣がない子が受験期に入ると、基礎勉強から始めなくてはいけません。一方で、学習習慣のある子どもは、応用問題や過去問題に時間を使えます。精神的にも余裕が出るなど、受験期に負担が減るのは大きなメリットです。

「【中学受験】低学年でやるべきことは?中学受験準備に必要なことを教えてください(学び相談室)」

自信がつく

学習習慣があると、日に日に分かる問題やできる問題が増えていき、自信がつきます。

学習は、子どもが自分の成長を実感しやすく、成功体験をたくさん積めるため、自己肯定感が高まるチャンスです。自己肯定感が育った子どもは、学習面以外でも意欲がわき、いろんなことにチャレンジできるようになります。

小学生の学習習慣についてのよくある質問

小学生の学習習慣について、よくある質問をまとめました。

学習習慣とは何ですか?

学習習慣とは、自宅での勉強が毎日の日課となることです。

意識して勉強時間をつくるのではなく、食事やお風呂などの生活習慣と同じで、無意識に学習を日常に取り入れている状態です。

学習習慣を身につける方法はありますか?

学習習慣を身につけるには、まず日常習慣と学習を結びつけましょう。

歯磨きしながら九九表を見るなど、すでに習慣化した行動と結びつけると学習を習慣にしやすいです。

また、目標を設定して達成感を得たり、学習が終わってからゲームしたりと報酬を意識すると、モチベーションが維持され習慣化につながります。

1問だけなど、学習へのハードルを低くするのもポイントです。

勉強を何日で習慣化できますか?

習慣形成に関する研究論文によると、習慣化するのに必要な日数は18〜254日であるとされています。また、別の論文では、週4日の行動を6週間続ける必要があるとしています。

20日前後で習慣化されていきますが、数か月から半年程度は習慣を形成している期間だと考えて差し支えありません。

小学校1年生であれば、1学期から少なくとも2学期ごろまでは習慣化のサポートが必要です。3学期になると自分から進んで宿題や勉強ができるようになりますが、見守りは引き続き必要でしょう。

参考①:Lally, P., van Jaarsveld, C.H.M., Potts, H.W.W. and Wardle, J. (2010), How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. Eur. J. Soc. Psychol., 40: 998-1009.

参考②:Kaushal, Navin, and Ryan E Rhodes. “Exercise habit formation in new gym members: a longitudinal study.” Journal of behavioral medicine vol. 38,4 (2015): 652-63. doi:10.1007/s10865-015-9640-7

学習の習慣化には親の関わりが必須ですか?

学習の習慣化には、子どもが保護者の方から褒められるという報酬も重要です。また、学習のハードルを下げる調整や、ゲームやテレビの時間のコントロールなど、どうしても保護者の方の関わりが必須となります。

しかし、保護者の方の負担を減らす方法はあります。

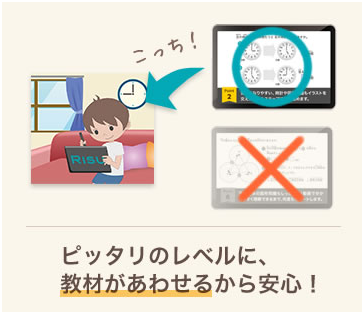

たとえば、タブレット学習であればどこでも学習でき、採点や解説・難易度の調整も自動です。子どもの学力に合った問題が出題されるため、保護者の方が問題集を選ぶ手間がありません。

子どもに学習習慣を身につけてほしいけれど、保護者の手間はなるべく減らしたいという場合は、タブレット学習も上手に使いましょう。

「RISU算数」なら1日10分でOK!自然に学習習慣が身につく

学習習慣を無理なく身に着けるなら「RISU算数」(幼児には「RISUきっず」)」がおすすめです。

RISU算数の収録問題は約10000問。

スモールステップで学べるので、基礎から応用(中学受験・算数オリンピック)まで幅広い算数の学習に対応できます。

一日10分からのスタートで、学習習慣がつき学力がアップするRISU算数の特長3つをご紹介します。

特長1:「無学年制」カリキュラムで一人ひとりにぴったり

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野では学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

紙のテキストのように何学年分も用意する必要はありません。

特長2:「解説動画」があるから自分で疑問を解決できる

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

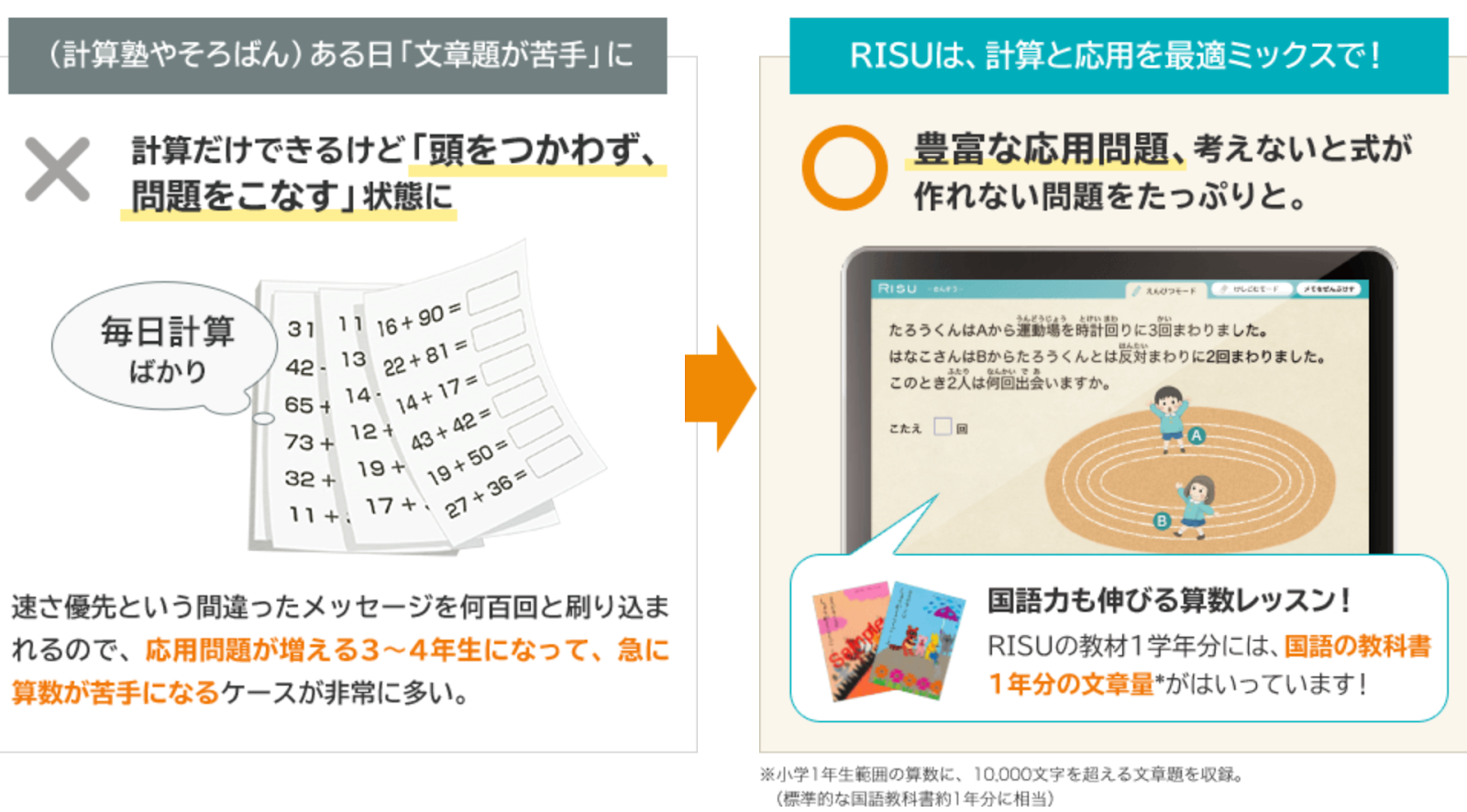

特長3:「思考力」がアップする問題が豊富

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広い算数の問題が収録されており、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っていても、計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手だったり、論理的に考えるのを苦手だったりするお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで算数の学力をバランス伸ばし、かつ思考力を高めることができます。

「算数オリンピックやキッズBEEとは?どんな問題が出てどんな子どもたちが参加している?(学び相談室)」

1日1問でもOK!学習習慣を身につけよう!まとめ

ここまで、学習習慣を身につける方法を解説しました。

学習習慣を身につけるには、すでに身についている習慣を利用して学習のきっかけをつくり、1日1問などハードルを低くしてみましょう。学習中や学習の前後に好きなことをする時間をつくったり、保護者の方がしっかり褒めてあげるのもポイントです。

学習習慣が身につくまでは数か月かかりますが、身につくとメリットがたくさんあります。

ぜひこの記事を参考にして、子どもに学習習慣ができるよう工夫してみてくださいね!

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!