保護者の働き方や家庭の負担にまで影響してくるため、小1の壁ほど有名ではないものの、同じように不安や悩みを抱える方は少なくありません。

しかし、うまく対応すれば子どもが大きく成長するきっかけともなります。

この記事では、小2の壁とは何か、原因や対処法を解説します。

小2の壁と聞いて不安になっている方や、小2の壁を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

小2の壁とは

小2の壁とは、進級する際に学童に落ちることで生じる保護者の仕事面や放課後の問題や、学業面・友達関係で困難を感じることです。

- 1年生優先により学童に落ちた(学童の壁)

- 九九を覚えられない(学習の壁)

- 初めてのクラス替えで親しい友達と離れた(人間関係の壁)

といったケースが挙げられます。

2年生は1年生に比べて学校生活が安定しているように見えるため、保護者も安心しがちです。

しかし、実際には子どもが大きなストレスを抱えていたというケースは少なくありません。

子どもがスムーズに学校生活を送るうえで、2年生で起こり得るトラブルや、つまずきやすいポイントを理解しておきましょう。

「小学生の宿題やらない問題を解決!家庭でできる習慣づくりのコツとは?(学び相談室)」

学童の壁と原因

2年生の代表的な壁が、学童に関するものです。

学童の壁を感じる原因を解説します。

「小学校の学童保育は何時まで?料金や過ごし方を知りたいです(学び相談室)」

学童に行きたがらない

1年間学童に通ううちに、雰囲気が子どもに合わなくなったり、飽きてしまったりして、「学童に行きたくない」と訴えるケースがあります。

- 学童にある本や玩具に飽きた

- 学童の人数が多くて疲れる

- 苦手な指導員や子どもがいる

- 学童よりも家で自由に過ごしたい

こうした理由は改善が難しく、学童拒否へとつながり、放課後の過ごし方に関して保護者の大きな負担となります。

学童は、原則として児童一人当たり1.65平方メートル以上の広さが必要であると規定されており、これは1畳ほどの広さです。

自治体によっては、待機児童解消のために広さの基準を満たせていない学童もあります。

密度が高い学童では、本・玩具の取り合いやトラブルが起きやすいため、学童が子どもの精神的な負担となるケースは少なくありません。

1年生優先により学童に入れない

子ども家庭庁の調査によると、令和6年の待機児童数は17,686人です。

その内、小学校2年生の待機児童数は2,116人と、小学校1年生の待機児童数と同数程度となっており、学童の受け皿が足りない状態が続いています。

また、多くの自治体では低学年の入所を優先しており、なかでも1年生を最優先する傾向があります。

例えば東京都目黒区の学童利用基準指数によると、1年生で+4ポイント、2年生では+2ポイントが加算される仕組みです。

そのため、保護者の就労状況や事情によっては、2年生でも学童に入れないケースが発生します。

令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況(令和6年12月24 日)

子どもの居場所確保に困る

学童に入れなかった場合、保護者は放課後の子どもの居場所を自力で確保しなければなりません。

2年生は、早い子だと留守番や、簡単なおつかいができるようになりますが、生活の自立度はまだ低く、安全上の観点からも放課後対策が必要です。

親が在宅勤務であれば対応できる場合もありますが、出社が必須の家庭では大きな壁となります。民間の習い事や民間学童を利用する方法もありますが、費用がかさむため、家庭の経済的負担が大きくなりやすいのが現実です。

場合によっては働き方を考えなくてはならないため、学童問題は小学校1年生に引き続き、2年生の大きな壁といえるでしょう。

勉強の壁と原因

2年生では、国語・算数で壁を感じる可能性があります。2年生の学習で、つまずきやすいポイントをみていきましょう。

国語や算数への飽き

国語や算数の授業が2年目に入ると、毎日決まった時間に授業を受ける生活スタイルに飽きる場合があります。

先取り学習をしている子は、すでに理解している内容を皆と同じように習うため、授業をつまらないと感じる子も少なくありません。

また、1年生の授業内容を習得していない子は、基礎から一歩進んだ2年生の授業内容についていけず、勉強が退屈なものになってしまいます。

国語や算数への飽きを放っておくと、登校拒否や勉強嫌いに発展していく可能性があるため注意が必要です。「授業が退屈」と感じる子どもには、その原因を話し合い、対策する必要があります。

「不登校の小学生におすすめの勉強方法とは?学習の遅れと意欲を取り戻したい(学び相談室)」

国語の壁①漢字のつまずき

2年生の国語では、漢字に苦労する子どもが少なくありません。

- 学ぶ漢字が増える(1年生は80字、2年生は160字)

- 画数が多く想像しにくい漢字になる

1年生の頃は「川」「水」といった、画数が少なく身近な漢字が中心であったのに対し、2年生では、「南」「番」といった抽象的な漢字が増えます。

形や意味を理解しにくい漢字の習得に苦労する子どもは多く、2年生になると「漢字が急に難しくなった」と感じやすくなります。1年生で漢字が得意だった子でも、つまずきがないか確認しておくと安心です。

国語の壁②長文の音読がうまくできない

2年生では、教科書で扱う文章の量が増え、長い文章の音読が当たり前になるという国語の壁があります。

音読が苦手な子にとって、長文読解は大きな負担です。

音読において文章の区切りや単語の判別に意識が集中すると、場面の想像や背景の理解が不十分になります。その結果、読解力がなかなか身に付きません。

努力して読んでも、内容が分からなければ国語や読書が嫌になり、将来の学力に大きく影響する可能性があります。

算数の壁①計算問題でのつまずき

2年生になると、計算に素早さや正確さが求められるようになり、計算問題でつまずく子どもも少なくありません。

1年生のうちは、具体物を思い浮かべながら一つひとつ丁寧に数を扱いますが、2年生では筆算など抽象的な計算方法が中心となります。

特に、繰り上がりや繰り下がりの計算において間違いが発生しやすくなります。

ミスが続くと苦手意識が芽生え、算数学習全体に影響を及ぼしかねません。

計算力は今後の算数の基礎となります。

1年生のときに計算が得意だった子でも、スピードが求められる2年生では、思わぬつまずきがないか確認しておくとよいでしょう。

「【小学生】算数の計算ミスがなくならない!計算ミスの原因と対策方法を教えてください(学び相談室)」

算数の壁②九九の暗唱がすすまない

九九は2年生の学習において、最もつまずきやすい算数の壁です。

九九はどうしても暗記になるため、覚えることが苦手な子は大きな苦痛を感じます。

また、足し算や引き算は子どもにとって身近な計算であるのに対し、九九は日常生活にどう結び付くのか、子どもには想像しにくいものです。

そのため、九九を覚えるモチベーションを保ちにくく、暗記に苦労したり、途中で諦めたりしてしまいます。

しかし、九九の暗記は今後の算数学習において重要です。九九の暗記を避けて通ることはできないため、工夫して乗り越える必要があります。

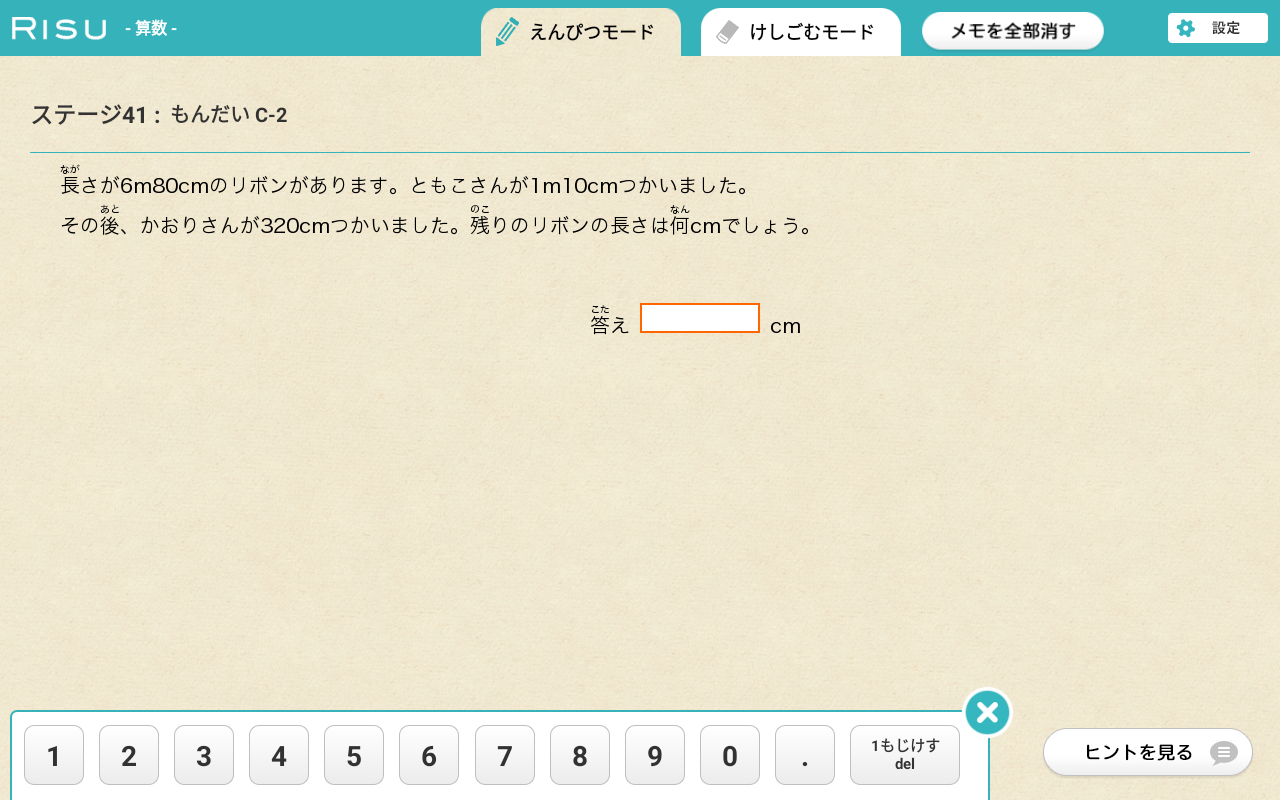

算数の壁③単位換算のつまずき

2年生の算数では、cmとmm(長さの単位)、dLやL(水のかさの単位)といった、単位換算が難しく感じる子どもが多くいます。

単位の換算は、基本的に暗記しなければいけません。「ゆっくり考えれば分かる」という1年生までの算数とは違い、暗記した知識をベースに学習を重ねます。

また、単位の変換をしてから計算と、二段階になるためミスが起こりやすく、算数への苦手意識につながります。

単位換算は、うろ覚えだと問題をすべて間違えてしまうこともあるため、しっかり乗り越えなくてはいけません。

生活や人間関係の壁と原因

2年生における、学校生活や友達関係での壁を解説します。

クラス替えによる環境の変化

小学校生活を1年送って、慣れた頃に初めてのクラス替えがあるため、環境の変化に戸惑う子どもは少なくありません。

クラス内の雰囲気や体制は、担任やクラスメイトによって大きく異なる可能性があり、子どもにとってクラス替えは精神的な負担となる場合があります。

- 厳しいと評判の先生が担任になった

- 運動が苦手なのに運動会に力を入れる先生になった

- 1年生で仲良くなった子と違うクラスになった

- 苦手な子と同じクラスになった

こういったクラス替え後の変化が、行き渋りの原因となるケースも珍しくありません。

友達関係の変化

2年生は、「なんとなく一緒に遊ぶ」という関係から、「好きな友達」「苦手な友達」がはっきりしてくる時期です。

心が成長し、友達と仲良くしたいという意識が芽生える一方で、まだ自分中心の考えに偏りやすい特徴もあります。

そのため、友達関係が少しずつ固定化されるなかで、仲間外れや遊びのルールをめぐる喧嘩などのトラブルが起こりやすくなります。

2年生は、ちょっとした問題であれば自分たちで解決できますが、まだ十分に対応できる学年ではありません。いじめや不登校につながる可能性もあるため、注意が必要です。

小2の壁の対処方法

小2の壁に対する対処方法を解説します。

学童の壁:子どもの希望を聞いて乗り越える

子どもが学童を嫌がった場合、原因や理由をよく聞いて、改善できないか模索しましょう。

指導員に相談すると、トラブルを気にかけてくれたり、静かに過ごせる場所へ誘導してくれたりと、なるべく配慮してくれます。

学童を退所、または入れない場合には、子どもの希望を聞きながら、以下の方法で対応しましょう。

- 民間学童へ移籍する

- 放課後子供教室を活用する

- 児童館で過ごす

- 習い事と留守番を組み合わせる

民間学童は月5万円前後の費用がかかりますが、大人の目がある場所で過ごせ、長時間預かりが可能なメリットがあります。

放課後子供教室は、学年や就労の有無を問わず、誰でも参加できる文部科学省管轄の放課後プログラムです。

17時までなど時間が限られますが、学童に入れなくとも学校で過ごせます。

保護者の帰宅が遅くない場合は、児童館や習い事と留守番を組み合わせて過ごすご家庭もあります。

トーク機能がついたGPSや、自宅に見守りカメラを設置するなど、親子ともに安心できるように対策しましょう。

国語の壁:一工夫して乗り越える

国語の壁は、ちょっとした一工夫で乗り越えられる可能性があります。

漢字は、分解して形を捉えられるようにすると効果的です。

例えば、「線」なら糸・白・水と1つずつ形を認識させると覚えやすくなります。

長文の音読で壁を感じる場合は、文節で区切りながら読んでみましょう。

「もりのくまさんが」→「もりの くまさんが」と、文章を分けることで意味を捉えやすくなります。

絵本は文のまとまりごとに空白や改行があるため、音読練習に最適です。

一冊読むごとに達成感や上手に読めた成功体験も積みやすいため、もう読まなくなった絵本を活用してみましょう。

「小学2年生で勉強についていけない原因と家庭学習方法は?子どもが落ちこぼれてしまわないか心配(学び相談室)」

算数の壁:楽しく乗り越える

算数はゲーム感覚で楽しく学ぶことが、壁を乗り越えるコツです。

計算であれば、10マス計算や100マス計算などを用いて、楽しく取り組みましょう。

九九は、歌やリズムで覚えるのが一般的ですが、もう一工夫するとモチベーションが保たれます。

ごほうびカードを用いて、一段言えたらスタンプを1つ押し、スタンプが溜まったら景品を渡すなどすると、楽しく取り組めます。

ストップウォッチを使って九九を何秒で言えるかを競うのも、子供が夢中になりやすいためおすすめです。

単位でつまずく場合、実際に定規やメジャーで色々なものを測ったり、計量カップや牛乳パックなどを使って手を動かして取り組みましょう。

算数は毎学年、つまずきやすい単元があるため、楽しく取り組めるタブレット学習で対策するのもおすすめです。

「タブレット学習のデメリットは?脳への影響や対策を教えてください(学び相談室)」

人間関係の壁:お家を充電場所にして乗り越える

子どものトラブルや不満に対し、保護者が代わりに解決しすぎないように注意しましょう。

保護者としては心配でつい口出ししたり、指示を出したりしたくなるかもしれません。

しかし、2年生の子どもは、傷ついたり嫌な気持ちになったりした経験を通して、思いやりや問題解決力が成長していきます。

- 子どもの気持ちをいったん受け止める

- 事実を整理する

- 相手の気持ちを想像する

- 解決策を一緒に考える

このように、子どもが冷静に判断できるよう関わり、自分で考えてトラブルを解決する力をつけるサポートをしましょう。

子どもを否定したり、親の意見を押し付けたり、話を遮って怒ったりすると、両親に話すのをやめてしまい、嘘をつく原因にもなります。

また、トラブルというほどでもないモヤモヤした出来事や、学校で気を張って疲れることもよくあります。

人間関係の壁を乗り越えるためにも、家では心からリラックスしたり、安心して気持ちを吐き出したりできる時間が必要です。

家庭を自己肯定感や愛情を補給できる充電場所として、外の世界で頑張れるよう支えてあげましょう。

小2の壁でよくある質問

小2の壁でよくある質問をみていきましょう。

「小2の壁」とはどういう意味ですか?

小2の壁とは、小学校2年生時に起こる、学童・学習・人間関係のつまずきです。

学童の壁では、学童に落ちるほか、学童に行きたがらないために、子どもの放課後の居場所に困る問題があります。子どもの安全を考えると、一人で行動するのはまだ早いと考える家庭は多く、民間学童や放課後子ども教室の利用などの対策が必要です。

学習の壁では、2年生の国語の漢字や算数の九九や計算などにつまずきを覚えることを指します。1年生の学習内容の理解や定着が不十分な場合もあるため、学習に困難を感じていないか注意が必要です。

人間関係の壁では、2年生へ進級し初めてのクラス替えを経験したり、心の成長に伴って友達とのトラブルが増えることを指します。学校で頑張っている分、家ではリラックスできるように安心して自分らしく過ごせる時間を大切にしてあげましょう。

小学2年生の発達の特徴は?

2年生になると、情報を整理する力がつき、大人への説明や作文も上達します。聞いても要領を得ないことが減って、少しずつ自分たちで問題を解決できるようになります。

また、勉強の得手不得手や、友達との相性、性格の個性が表れる時期です。学習面や友達関係でのつまずきを感じる子どもがでてきます。

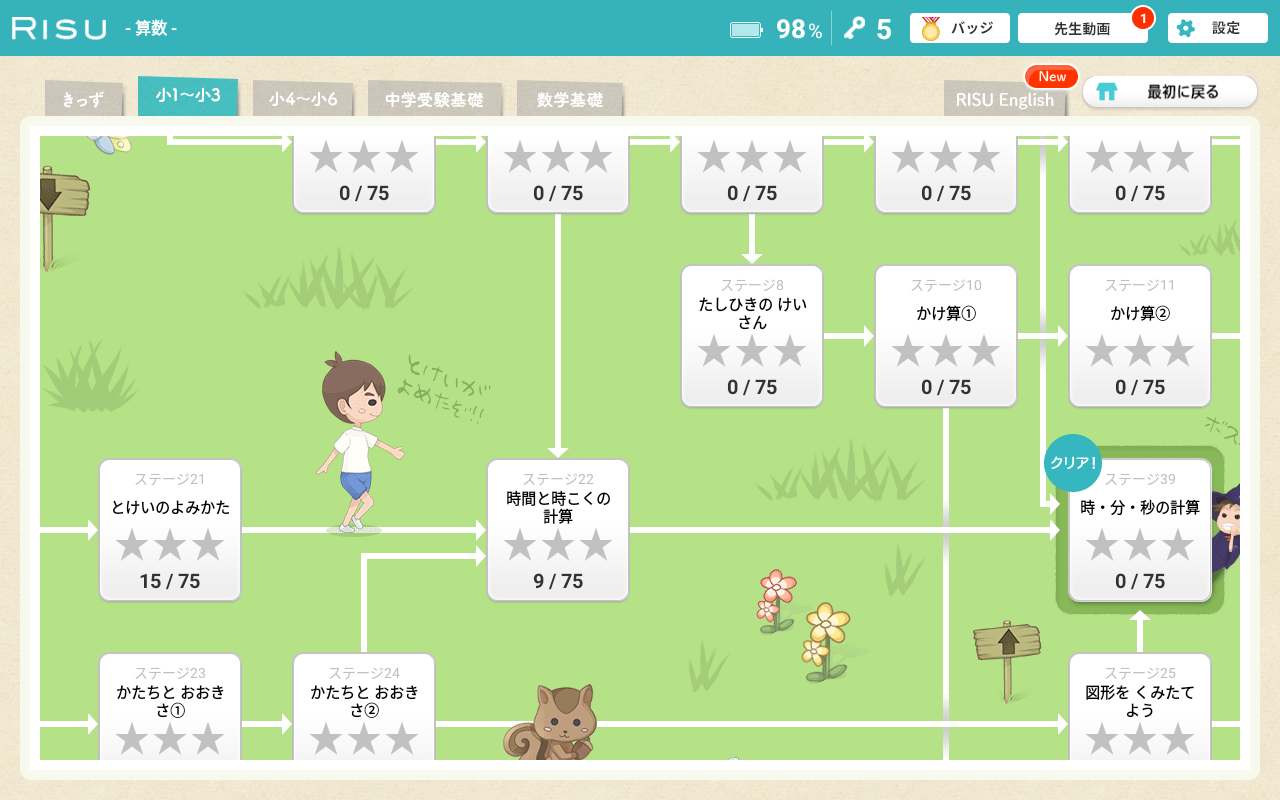

つまづきやすい小2算数、RISU算数で壁を突破!

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、学校の勉強にも意欲的に取り組めるようになります。

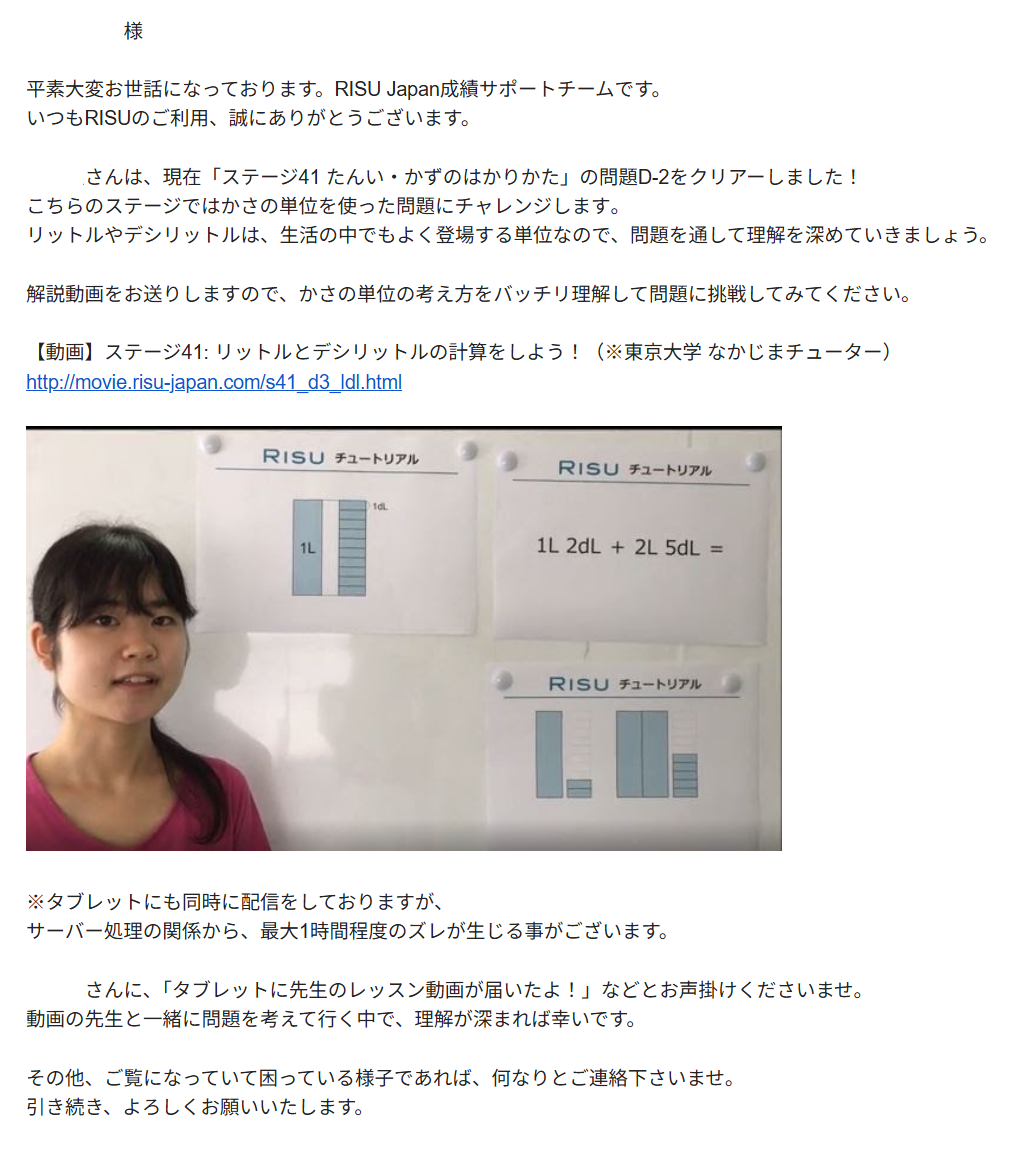

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

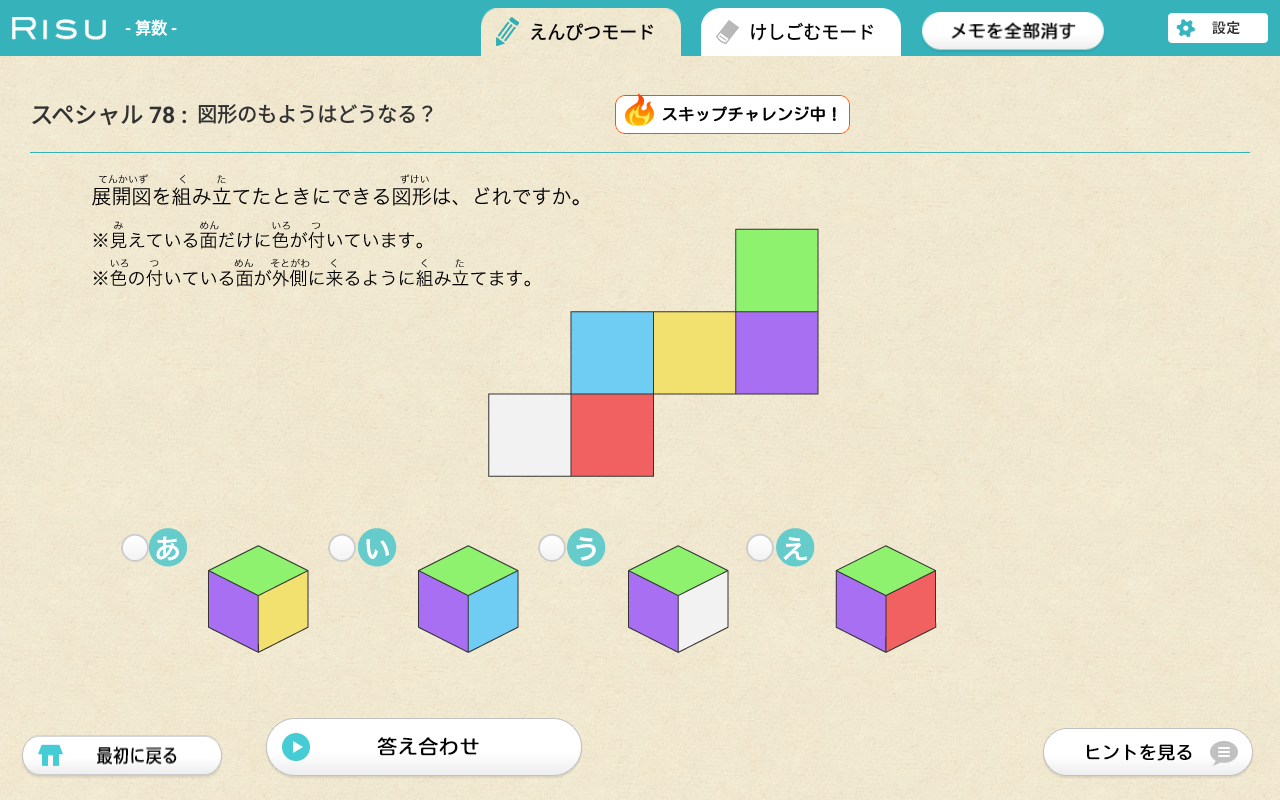

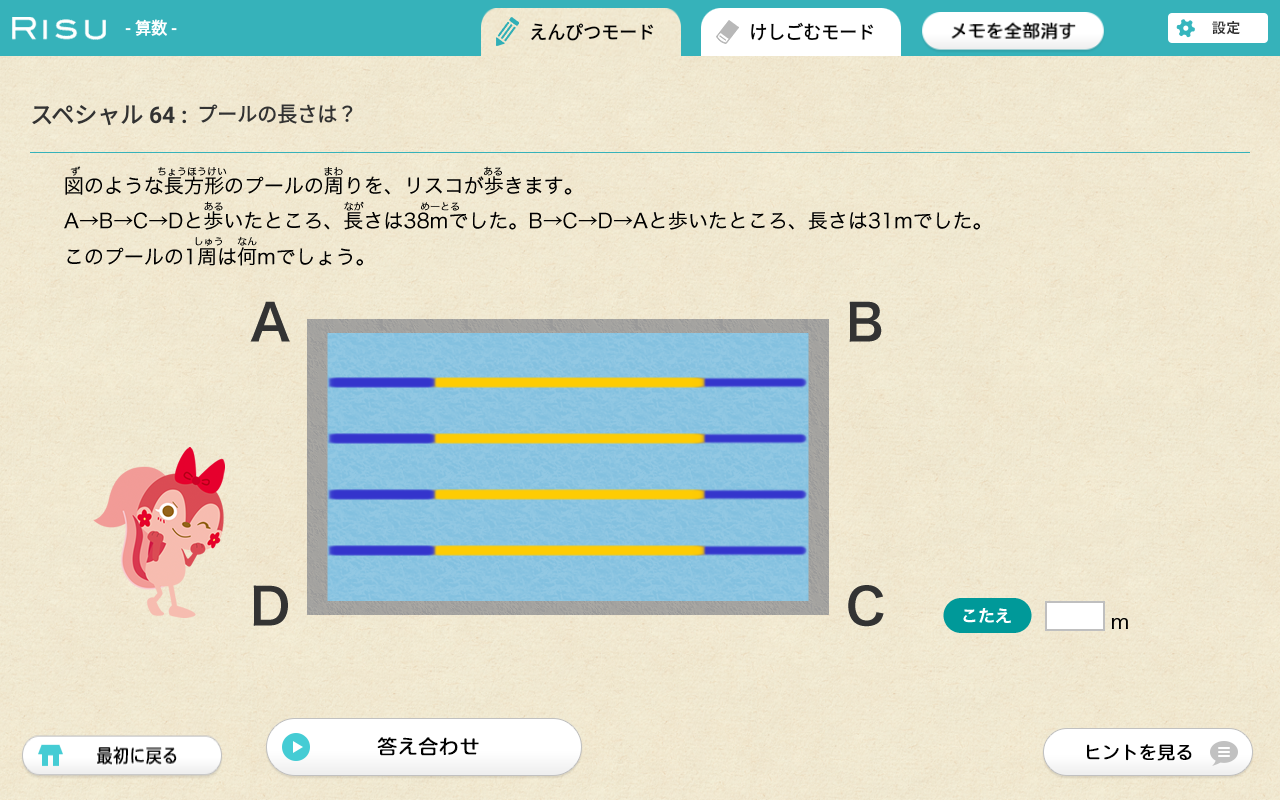

3.文章問題・図形問題が応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

RISU会員の保護者様の体験談

毎朝RISUをする習慣がつき、2学年上の学習をどんどん進めています。

わかりにくいところは動画をみて、自分で進めるところがすごいと思います。

ちょうどいい量の演習量なので、飽きずに単元を理解しながら定着させていけます。(東京都 小学2年生 女の子のお母様)

RISUは苦手分野の克服に使っています。

分野ごとに問題が選択できるので、苦手な分野に特化して、効率的に勉強できるような気がします。

何題も同じような問題が出て反復練習にもなるようなので、忘れてしまった単元の復習にも使っています。

すぐに採点してくれるところが、息子の性格にも合っているようです。(東京都 小学5年生 男の子のお母様)

小2の壁まとめ

ここまで、小2の壁について解説しました。

大きな問題になりやすい学童の壁は、子どもと話し合い、民間学童や放課後子ども教室を利用したり、習い事や留守番を併用して対応する必要があります。

学習面では、1年生のときに表面化しなかったつまずきが表れやすい学年です。学校での授業や宿題に慣れた2年生は、保護者としても安心してしまいがちですが、学習の到達度は把握するようにしましょう。

また、2年生は、友人関係にも悩みやすい時期です。

子どもが話したいと思ったときに話せる関係性や、家でしっかり充電してまた頑張れる環境を整えてあげましょう。

RISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験をご検討の方はぜひこちらもお読みください。

「【体験談】RISU算数は中学受験に効果あり?難関校・塾なし受験など合格者たちの使い方を知りたい」

お子さんの勉強の参考に、ぜひ一度のぞいてみてくださいね。