しかし対策なしにお子さんが自主的に宿題に取り組むことはまずありません。

解決のためのポイントは次の3つです。

①宿題をやらない原因を分析する

②宿題をやる環境を整える

③各家庭に合った形で学習を習慣化する

宿題をやらない原因はお子さんによってそれぞれです。

原因をしっかり分析して対策へとつなげていきましょう。

宿題に進んで取り組む環境をつくり、お子さんの意欲を引き出す言葉をかけていくのが重要です。

共働き、兄弟姉妹、習い事、教育方針など、家庭の状況は異なります。

各家庭に合った形で宿題を習慣化していきましょう。

子どもが宿題をやらない原因

ここではお子さんが宿題をやらない主な原因について解説します。

①宿題より楽しいことがたくさんある

お子さんの周囲にはゲームやおもちゃ、インターネットやSNSなど誘惑がたくさんあります。

一方宿題は、漢字の書き取り、音読、計算ドリルといった単調なものが多く、子どもにとっては「面くさい」「楽しくない」ものです。

子どもがゲームや遊びの誘惑に負けてしまうのは当たり前のこと。

その前提に立って、おうちの方は根気強くお子さんに宿題をやる習慣をつけてあげる必要があります。

②宿題をやる環境が整っていない

宿題をやる場所と時間は確保できていますか?

特に低学年ではリビング学習を行うご家庭が多いですが、ものが散乱していたり、騒がしかったりする場所だと、たとえ宿題を始めても集中できない可能性があります。

テレビやスマホ、騒音や兄弟姉妹の声などが邪魔をしない場所やタイミングを確保できているかを確認してみてください。

③親が逆効果な言葉をかけている

また、親御さんのお子さんに対する何気ない言葉も、宿題をやらない原因になります。

たとえば、「宿題やりなさい」「丁寧にやりなさい」「やり直し」といった言葉。

親御さんがお子さんのためを思ってかけているこれらの言葉は、心理的リアクタンスが働き、お子さんのやる気を削ぐ可能性が高いです。

心理的リアクタンスとは、人間は本来、自分の意思で自由に行動することを重視しており、その中で「こうしなさい」「これはやってはいけない」といった外的制限を受けると、逆にその制限を破りたくなる心理が働くことをいいます。

宿題のやる気を削ぐ言葉を発していないかを振り返ってみてください。

「子どもの勉強嫌いはなぜ起こる?叱る前に親ができることは?(学び相談室)」

④宿題をやる意味がわからない

お子さんが宿題をやる意味がわからない場合もあります。

勉強が難しいせいで宿題にやる気が出ないお子さんもだけでなく、学力が高すぎるがゆえに簡単すぎる反復学習が嫌いなお子さんもいます。

宿題は基本的に全員一律に課されます。

そのため一人ひとりに合った効率の良い学習ではないという側面も否めません。

おうちの方はお子さんが宿題に前向きに取り組めずにいるときは、頭ごなしに否定するのではなく、適切なサポートをしてあげることが大切です。

子どもが宿題を自らやる方法

ここからはお子さんが宿題を自らやる方法を紹介します。

お子さんやご家庭の状況に合わせて取り組んでみてください。

①「放任はNG」が基本

宿題への関わり方のポイントは「手をかけ、声をかけ、目をかける」です。

「宿題をやらなくて困るのは本人だから任せておく」

「子どもの自主性を尊重して何もしない」

と、子どもに任せて様子見からスタートしてしまうご家庭はとても多いです。

しかし勉強の仕方がよくわからない段階で放っておくのは、お子さんのためになりません。

つまずきが増え、ますます宿題をやりたくなくなってしまいます。

はじめから宿題の効率よいやり方がわかる子どもはいません。

最初は手をかけて教えることが多くても、慣れて習慣化すれば少しずつ手を離れ「声をかけるだけ」「目をかけるだけ」で大丈夫な状態になります。お子さんの宿題を放任せず、まずはおうちの方がしっかり関わりましょう。

「学習習慣を身につける方法は?小学校や塾以外で勉強してほしい(学び相談室)」

②宿題をする時間と場所を確保する

お子さんが宿題をやるための「いつ(時間)、どこ(場所)」を確保しましょう。

勉強の誘惑になるものをなるべく排除し、落ち着いて宿題ができる時間と場所を作ります。

「静かな時間」「見たい番組がない時間」や「勉強部屋」「落ち着けるリビングの一角」などをポイントに、お子さんと相談しながら宿題をやる環境を整えていきましょう。

③初めはルールで習慣化する

まずはルールを決めることからスタートしましょう。

小学校生活で習うさまざまなルールと同様に、家庭学習や宿題もルールとして身につけます。

「学校から帰ったら」「おやつを食べたら」「夕飯までに」「リビングで」「お部屋で」といった宿題ルールを、お子さんと話し合って決めます。

もちろん最初はうまくできなくて当然。

お子さんの「えー!」「面倒くさい!」という声に負けない親御さんの根気も必要です。

ひたすら淡々と「さあ宿題の時間だよ」と対応しましょう。

ルールを紙に見えるところに貼る「見える化」も有効。

シンプルな方法ですが、親に言われると反射的に嫌がるような子も、自分で書いたルールには意外とスムーズに従えたりするものです。

「子どもの寝る時間が遅くて心配。小学生が早寝早起きするためのポイントを教えてください(学び相談室)」

④子どもに合ったサポートをする

お子さんの性格や学力に合ったサポートを意識しましょう。

勉強する環境が整っているにも関わらずお子さんが宿題をやりたがらない場合、次の2つのケースが考えられます。

ケース1:宿題が簡単すぎる

お子さんの学力が高く宿題が簡単すぎると、注意力が散漫になり「適当に計算をする」「雑に字を書く」といった様子が見られることがあります。

すると親御さんはNGワードである「ちゃんとやりなさい!」と言いがちです。

学力の高い子ほど、わかりきっていることを何度もやらされるより、新しいことを学びたいと思うのは当然です。

ですが宿題は割り切って片付けなければならないもの。

このような場合は、「目標タイムを決める」「全問正解をする」などの目標を立ててゲーム性を持たせたり、お子さんの興味関心やレベルに合う発展的な教材を与えたりして、宿題や勉強を楽しめるように工夫しましょう。

「算数検定とはどんなものですか?受検するメリットやレベルを教えてください(学び相談室)」

ケース2:宿題が難しすぎる

宿題の内容がお子さんにとって難しい場合は、丁寧につまずきをフォローしましょう。

場合によっては学年を遡って学習し直す必要もあります。

このようにお子さんの学習につまずきが見られる場合は「早くしなさい」がNGワード。

勉強がわからず困っているから宿題の手が止まってしまうので、決してお子さんを焦らせず、わかるところまで戻って一つひとつ理解を積み上げることが大切です。

「小学生の算数でつまずきやすいポイントは?家庭学習のサポート方法について教えてください(学び相談室)」

⑤子どもに決定権を持たせる

宿題の順序やタイミングの決定権をお子さんに持たせましょう。

お子さんが自分で決める機会が増えると、自己決定感が高まっていきます。

自己決定感は自主性の源であり、自分で考え、判断し、行動する力につながっていきます。

繰り返しになりますが、子ども任せの放任はNG。

最初は「選択肢+理由」のセットで宿題の決定権をお子さんに委ねてみましょう。

たとえば、「夕飯前か夕飯後に宿題をやる」という選択肢ならば、「見たい番組が夕飯後にあるから夕飯前に宿題をやる」「少し疲れているから夕飯後の落ち着いた時間に宿題をやる」と、理由を明確にして選択させます。

「自分で選択した」という決定感と共に、理由をお子さん自身で宣言することで責任感も生まれます。

この方法は、将来的・長期的に「今日は塾の宿題がたくさん出そうだから、学校の宿題は今終わらせる」といったお子さんの先を見通す力や行動力アップにつながっていきます。

「子どもに自主性がない原因と解決法は?自らすすんで勉強する子になってほしいです(学び相談室)」

⑥できたら褒める

大人は「宿題=やって当たり前」と思いがちなので、宿題くらいでは褒めないかもしれません。

しかし宿題が習慣化できていないお子さんにとって、宿題は「できることならやりたくない難敵」です。

まずはお子さんの頑張りを認めてあげてください。

特に自分から進んで宿題に取り組めたら、大げさ過ぎるほど褒めていきましょう。

また、言葉で褒めるだけではなく、宿題の頑張りを「見える化」するのもおすすめです。

たとえば、自分で決めた通りに宿題ができたらカレンダーにスタンプを押したりシールを貼ったりするだけでもお子さんの宿題へのモチベーションはアップします。

「SAPIXでクラス落ち…算数を立て直してクラスアップするにはどうすればいい?(学び相談室)」

⑦ごほうびは性格と状況に応じて活用する

ごほうびも宿題のやる気を高める一定の効果を期待できますが、「ごほうびがなかったら宿題をやらない」に陥る可能性もあります。

お子さんの性格と家庭状況に応じて取り入れましょう。

重要なのは「宿題を頑張ったから100点を取れた!」「宿題を自分からやったからゲームもできた!」と、自分の努力が結果に結びついたと感じられる成功体験。

あくまで努力を継続するためのアイテムとしてご褒美を活用し、達成できたらお子さんの頑張りをしっかりと言葉で労ってあげましょう。

成功体験こそが何よりもご褒美になります。

⑧宿題に合わせて親も勉強する

親御さんの学ぶ姿勢はお子さんに大きく影響を与えます。

宿題時間に合わせて、おうちの方が本や新聞を読んだり資格や語学などの勉強をしたりするなど、「勉強をするのは当たり前」という空気が家庭にあると、お子さんは自然に勉強するようになります。

ただ、親御さんは日々忙しいかと思いますので、この方法は各家庭の状況やお子さんの性格を考慮して可能な範囲で取り組んでみてください。

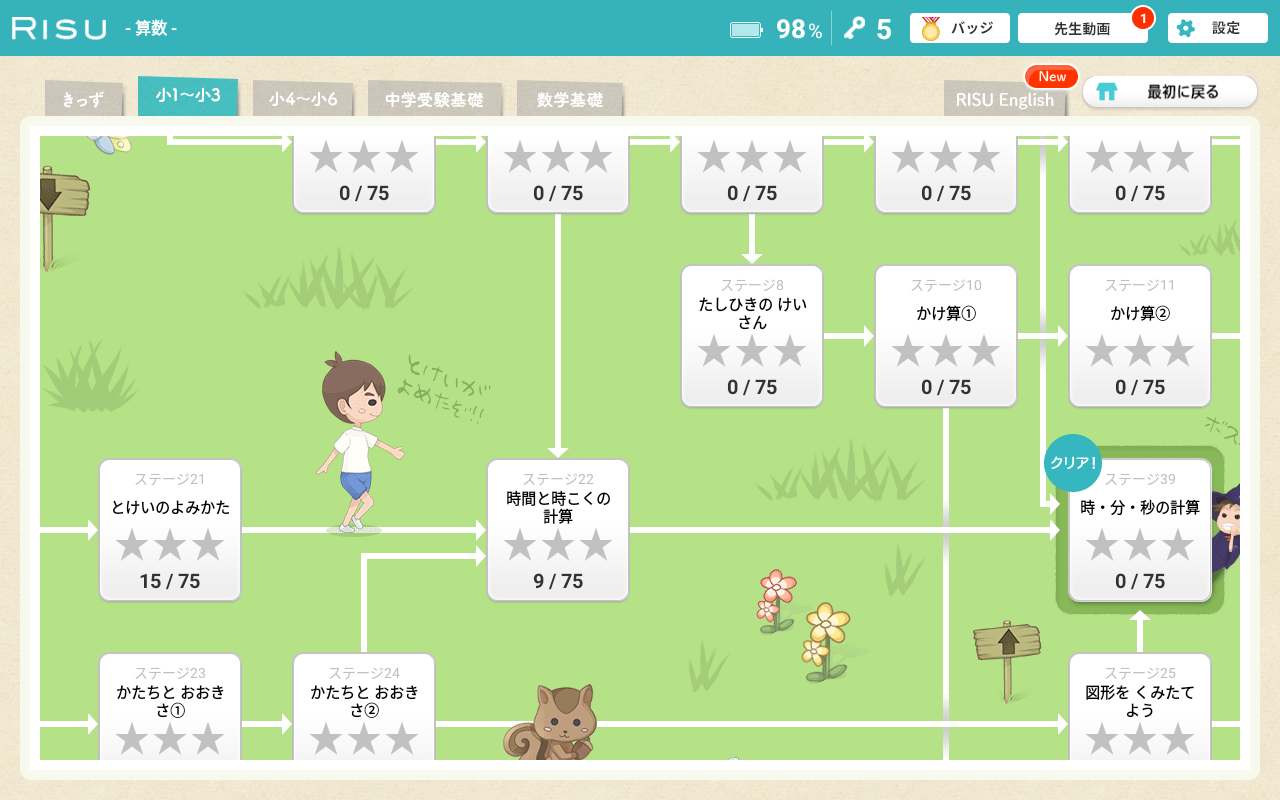

「RISU算数」なら自分で学べる仕組みが充実!

算数の苦手克服には、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、学校の勉強にも意欲的に取り組めるようになります。

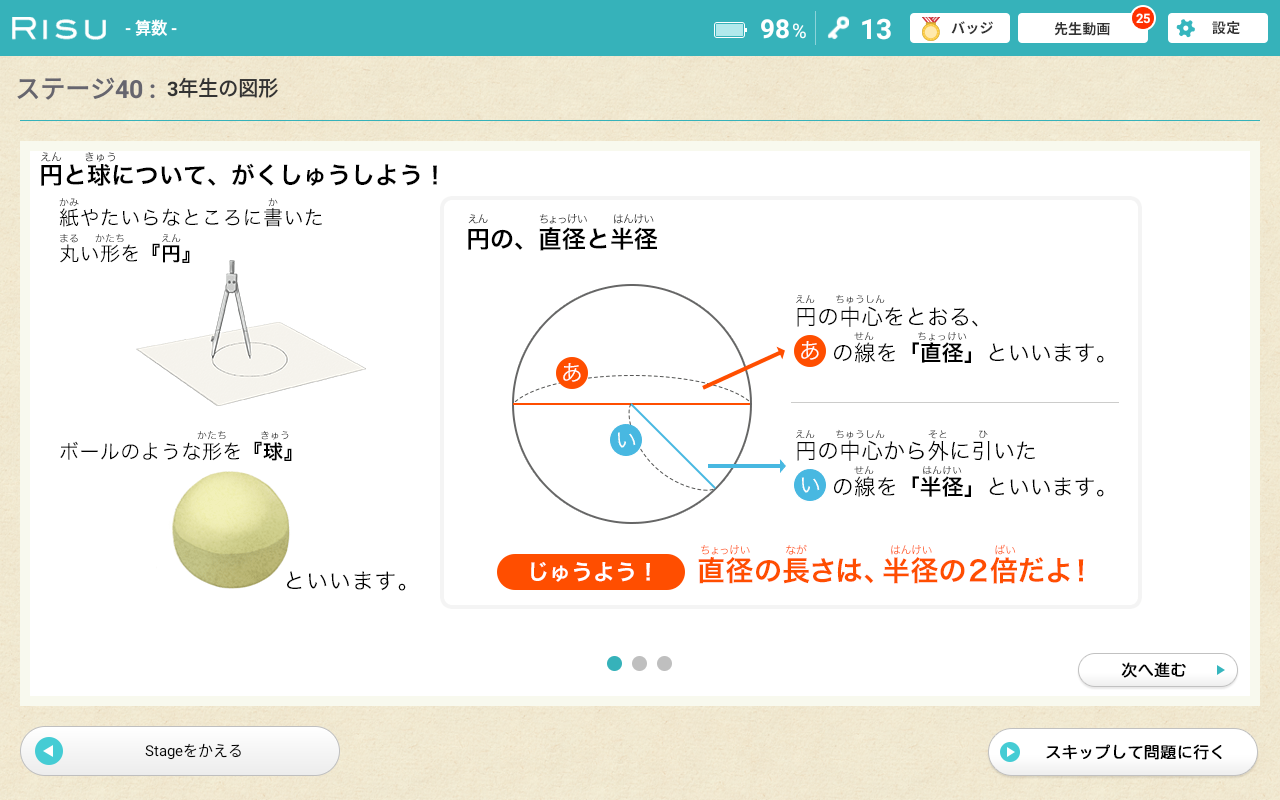

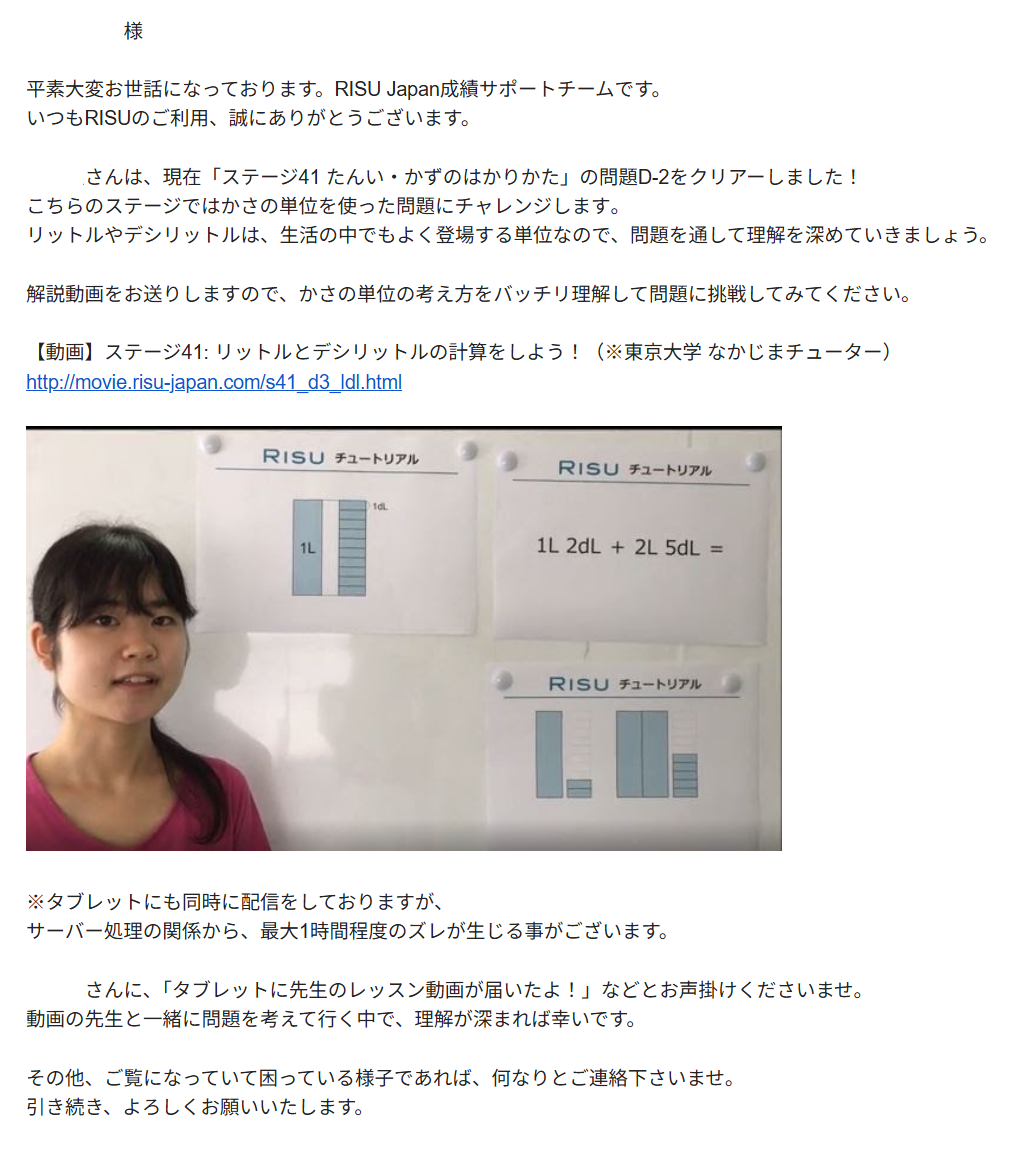

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

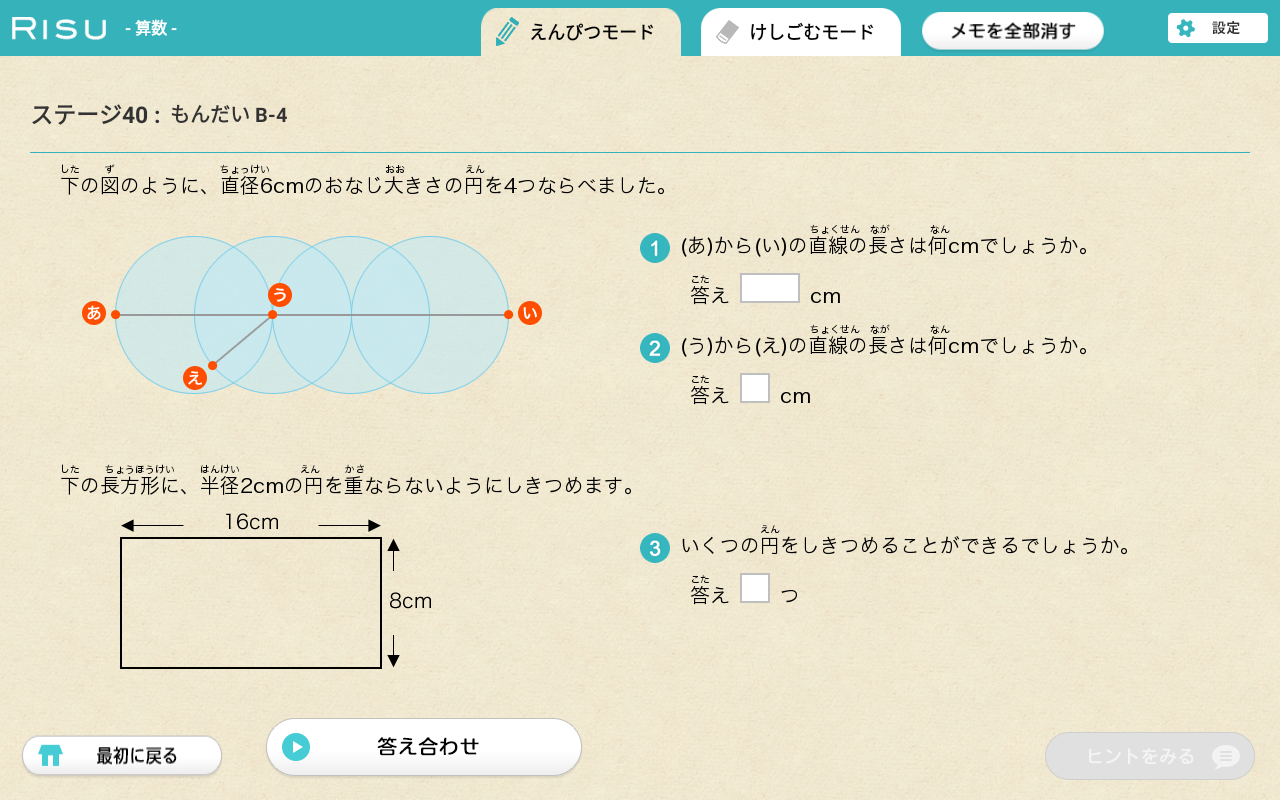

3.文章問題で応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

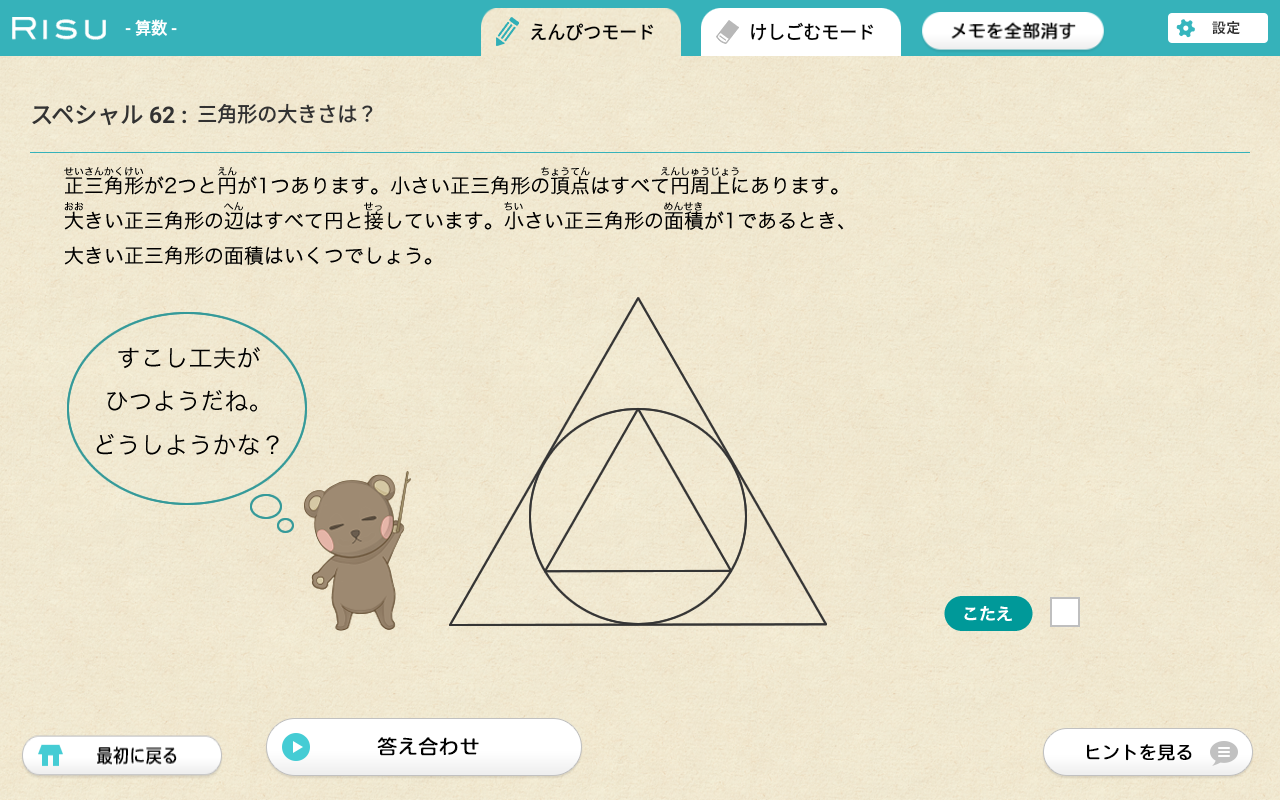

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます。

子どもが宿題をやろうとしないときの対処法まとめ

お子さんが自主的に宿題に取り組むには、まずは積極的なサポートが欠かせません。

最初はおうちの方の負担が大きくても、お子さんは徐々にコツを掴んで自分で進んでいけるようになります。

おうちの方は宿題環境や生活リズムなどを見直し、お子さんが楽しんで学べる工夫を心がけましょう。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!