①小学校のカラーテストでは各単元の習熟度を測る

②100点を取るのが基本

③復習に重点を置いて対策する

小学校で学習する内容は、文部科学省が定める学習指導要領によって決められています。

カラーテストは小学生が身につけるべき内容の習熟度を測るものであり、本来取りこぼしがあってはいけないものです。

「100点を取るのが当たり前」と考えましょう。

カラーテストで100点を取るためには、教科書の問題を中心とした基礎・基本の復習がポイントです。

とくに算数は「積み重ね」が重要な教科。

お子さんのつまずきをしっかりと克服していく効率的な復習をしていきましょう。

本記事では、カラーテストの対策方法について具体的に解説していきます。

ぜひ参考にしてください。

目次

小学生のカラーテスト(業者テスト)とは?

小学校で一斉に解く「カラーテスト」にはどのような特徴があるのでしょうか。

ここでは小学校のカラーテストについて、主に算数を例に解説します。

カラーテストはお子さんの習熟度を測るもの

カラーテストは各単元の習熟度を測るためのテストです。

小学校の先生は、お子さんがどれだけ授業の内容を習熟したかをカラーテストで測り、その後の指導に役立てています。

中学校・高校の中間・期末テストは、「成績をつけるためのテスト」「内申点のためのテスト」ですが、小学校のカラーテストは周りとの比較ではなく「単元ごとの確認テスト」の意味合いが強いです。

算数のカラーテストでは通知表の2つの観点を測る

「単元ごとの確認」が主な目的の小学校のカラーテストですが、もちろん成績(通知表)にも関係します。

現在の小学校の成績(通知表)は次の3観点で評価されています。

- 「知識・技能」

- 「思考・判断・表現」

- 「主体的に学習に取り組む態度」

この3観点への統一はわりと最近の2020年度に見直されたため、お子さんの成績表に違和感を覚える親御さんもいるのではないでしょうか。

(従来は「興味・関心」「思考・判断」「技能」「知識」の4観点)

算数のカラーテストでは主に上から2つの観点を測ります。

- 「知識・技能」→カラーテストの基礎問題(例:計算問題)

- 「思考・表現」→カラーテストの応用問題(例:文章問題、作図)

算数のカラーテストの多くは、表面(おもてめん)の左側が「知識・技能」に該当する問題、右側と裏面が「思考・表現」に該当する問題で構成されています。

通知表の「主体的に学習に取り組む態度」は、カラーテストの点数よりも、授業ノートや提出物などから評価される場合が多いです。

カラーテストと成績(通知表)の関係とは?

ここでは、カラーテストと成績の関係について詳しく解説します。

通知表の成績は絶対評価

現在、通知表の成績は絶対評価で付けられています。

絶対評価とは、「あらかじめ定められた基準や目標に基づいて、個人の成果や能力を評価する方法」です。

たとえば、テストで90点以上なら「3」、89点〜70点なら「2」など、点数に応じて評価が決まるのが絶対評価です。

クラス全員が90点以上ならば、全員が「3」という評価になります。

かつては相対評価で成績が付けられていました。

相対評価が中心だったおうちの方もいるかもしれません。

相対評価とは、「個人の能力や成果を集団内の他者と比較して評価する方法」です。

集団内で順位やランクを決め、「上位○%はAランク」といった枠組みを事前に設定し、その割合に従って評価を割り振ります。

相対評価の場合、クラス全員が高い点数を出しても、必ず一定数の低評価者が出てしまい、個々の成長や絶対的な成果が評価されにくく、不満が生じやすいです。

現在の絶対評価では、高得点を取れば評価されるシステムであり、お子さんの頑張りが反映されやすくなっています。

「【1年生の通知表】二重丸がない!「よくできる」の平均や家庭での対策を教えてください(学び相談室)」

90点は「ふつう」(B、〇)、80点は危険水域

算数のカラーテストではどのような基準で成績が付けられているのでしょうか。

学校や地域ごとに多少の違いはありますが、重要なのはカラーテストが授業の習熟度を測るもので、100点満点の理解が基本となります。

重要な基礎となる小学校の学習内容は、100%理解すべきものです。

だからカラーテストで「90点」は高得点ではあるものの、評価としては「B」や「○」といった評価となり、「80点」では危険水域(20点分も取りこぼしてしまっている)ということになります。

「60点」は学習のほとんどが身についていないと判断され、評価としては「C」や「△」となる可能性があります。

ただ、小学校の成績はカラーテストだけではなく授業態度やノートの内容も含まれるため、カラーテストではC評価でも通知表ではB評価になる可能性もあります。

また、「思考・表現」の観点は、授業中の問題に対する考え方や解決方法の表現力が重要であり、カラーテストだけでは評価できない観点です。

カラーテストの「思考・表現」の点数が良くても、授業の発言やノートで論理的に解法を説明したり、図を使って解法を説明したりできないと、「A」や「◎」の評価は難しいのです。

「小学生の宿題やらない問題を解決!家庭でできる習慣づくりのコツとは?(学び相談室)」

カラーテストの対策方法

授業で分からないことはないのに、カラーテストではなかなか安定して100点を取れないというお子さんは多いです。

ここでは小学校のカラーテストで100点を取るための対策について解説します。

苦手やつまずきを把握する

まずは苦手な箇所やつまずきやすい箇所を把握することが大切です。

たとえば小2で学習する掛け算のカラーテストでは、「知識・技能」を問う基本的な計算問題と、「思考・表現」を問う文章問題がよく出題されます。

掛け算の代表的なつまずきポイントは、「掛け算の意味がわからない」「九九を覚えていない」「文章題の意味がわからない」です。

こうしたつまずきやすい箇所を問題集や教科書ワーク、普段の宿題や小テストなどで把握しましょう。

「小学2年生で勉強についていけない原因と家庭学習方法は?子どもが落ちこぼれてしまわないか心配(学び相談室)」

苦手の原因にさかのぼって復習する

苦手やつまずきには、前の学年の内容を復習するのが効果的です。

たとえば小数の掛け算につまずいていた小5のお子さんが、2年生の九九を復習したり、3・4年生の小数を復習したりして克服するケースは多いです。

算数は積み上げの教科ですから、後になるほど復習すべきことはどんどん増えていきます。

少しでもつまずきを感じたら、早め早めの復習で効率よく学習を定着させていきましょう。

「小数のかけ算・わり算の分かりやすい教え方を知りたい。小数点はなぜ動くの?(学び相談室)」

100点の先を目指す

カラーテストで安定して100点を取るためには、余裕のある学力が必要です。

そのためには、先取り学習や思考力を伸ばす問題にも取り組むことで、現在の学習を俯瞰的に理解するのがコツです。

たとえば、算数検定や算数オリンピック、全国統一小学生テストなどは、思考力を問う問題が出題されるので、算数をより楽しくより深く学ぶきっかけになります。

すでにカラーテストはいつも100点をというお子さんも、これから100点を目指したいというお子さんも、ぜひ100点の先を目指して学習しましょう。

「先取り学習で失敗する原因は?正しい先取り学習のやり方を知りたい(学び相談室)」

カラーテストの活用方法

お子さんが持ち帰ったカラーテストをどうしていますか?

返却されたカラーテストは上手に活用することで、お子さんの学力を効果的に高められます。

必ずファイルなどに保管しましょう。

ここでは、カラーテストの対策について解説します。

間違えたところを解き直す

返却されたすぐに「間違えたところを必ず解き直す」ようにしましょう。

点数が80点ならば、間違えた20点分を必ず解き直します。

テストで初回・学校での解きなおし・家での解きなおし、と最低でも3回解くことによって、理解を深めることができます。

カラーテストが溜まっていくと、「基本問題の計算でミスが多い」「足し算・引き算・掛け算まではできるけれど、割り算が明らかにできていない」など、お子さんの弱点がや間違いの傾向が見えてきます。

夏休みなどの長期休暇に復習するのもおすすめです。

カラーテストの過去に間違えた問題を集めて、お子さんに必要な復習問題を抽出することで、効率よく弱点を克服することができます。

「【小学生】算数の計算ミスがなくならない!計算ミスの原因と対策方法を教えてください(学び相談室)」

100点をとれた理由を振り返る

もし100点だった場合は解き直しがありませんね。

そのようなときは、お子さんと一緒に「どうして100点が取れたんだろう?」「何が良かったのだろう?」と、良かったところを振り返りましょう。

「わからないところが無かった」「テスト前に復習したのが良かった」など、100点を取れた理由を親子で話し合って分析します。

お子さんが自分自身を客観的に捉えるトレーニングによって、テストに対する意欲を高めていきましょう。

「子どもの自己肯定感が低い。いつも自信がない原因、自己肯定感の高め方を教えてください(学び相談室)」

カラーテストの出題傾向をつかむ

カラーテストを見続けることで、出題傾向がわかってきます。

カラーテストの問題と教科書の問題を見比べてみると、「この問題は教科書のこの問題にあたる」「教科書のこの問題がわかれば、今回のテストは大丈夫そう」ということが少しずつ分かってくるでしょう。

出題を予想しながら学習すると、お子さんの学習効率がアップし、100点満点を取るコツが掴めるはずです。

カラーテストで100点を取るなら「RISU算数」がおすすめ

算数を得意科目にするなら、算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児には「RISUきっず」)」がぴったりです。

カラーテスト対策や100点の先の学習にも最適なRISU算数の特長をご紹介します。

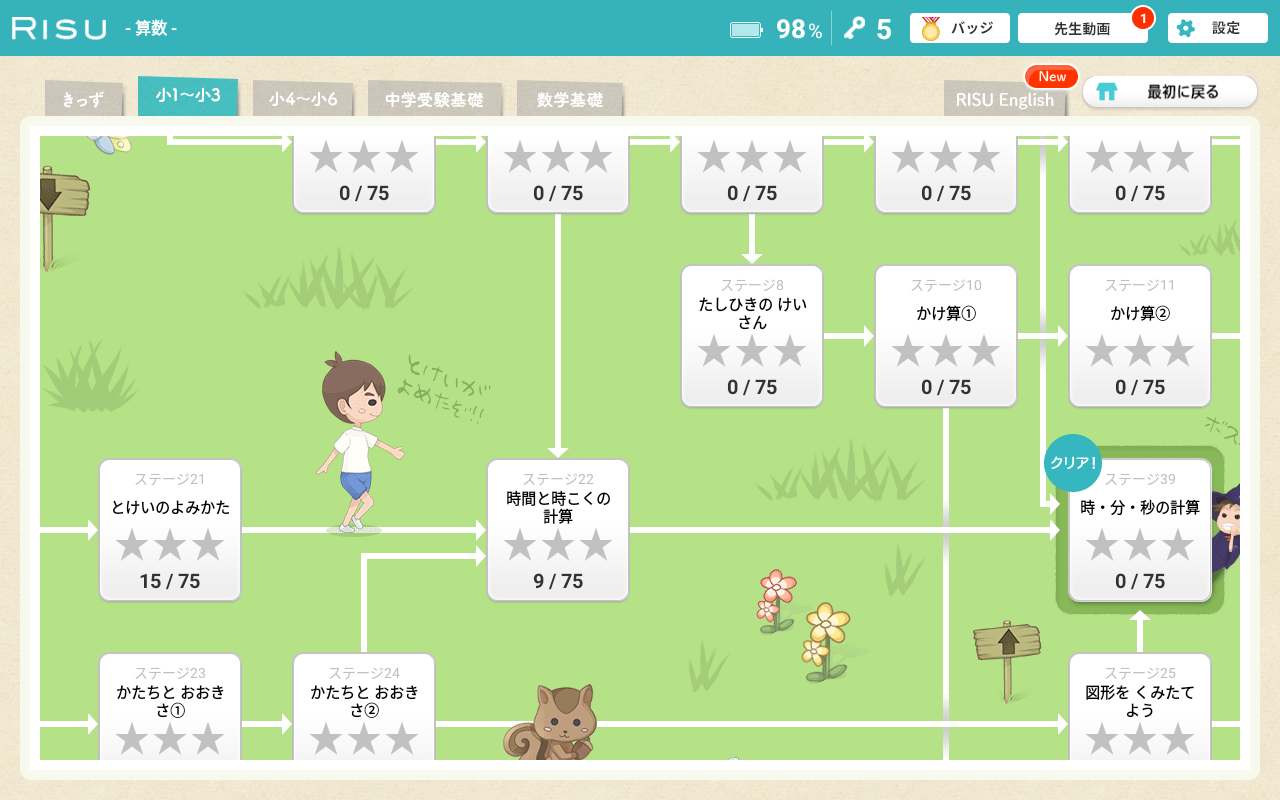

1.「無学年制」だからお子さまにピッタリのカリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野で学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

「わかる」「できる」が増えることで、学校の勉強にも意欲的に取り組めるようになります。

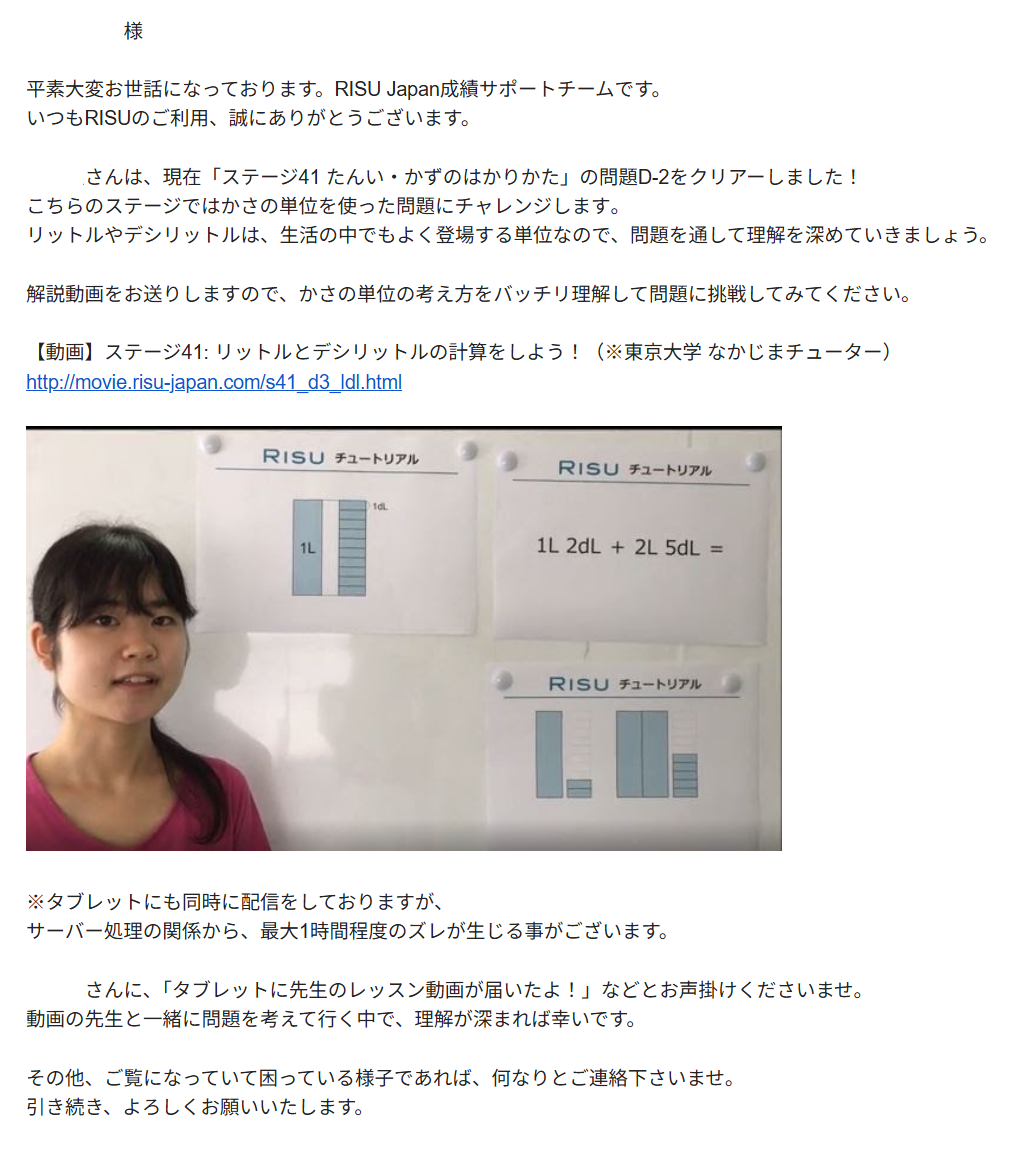

2.「チュートリアル」「解説動画」で疑問を解決

まずは単元は丁寧なチュートリアルからスタート。

視覚的にイメージできるから、初めての勉強内容でも問題をすらすら解くことができます。

分からない問題は解説動画で疑問を解決。

お子さんのつまずきを検知するとぴったりの動画が配信されます。

東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画や、応援メッセージ動画は、「わかりやすい!」と大人気です。

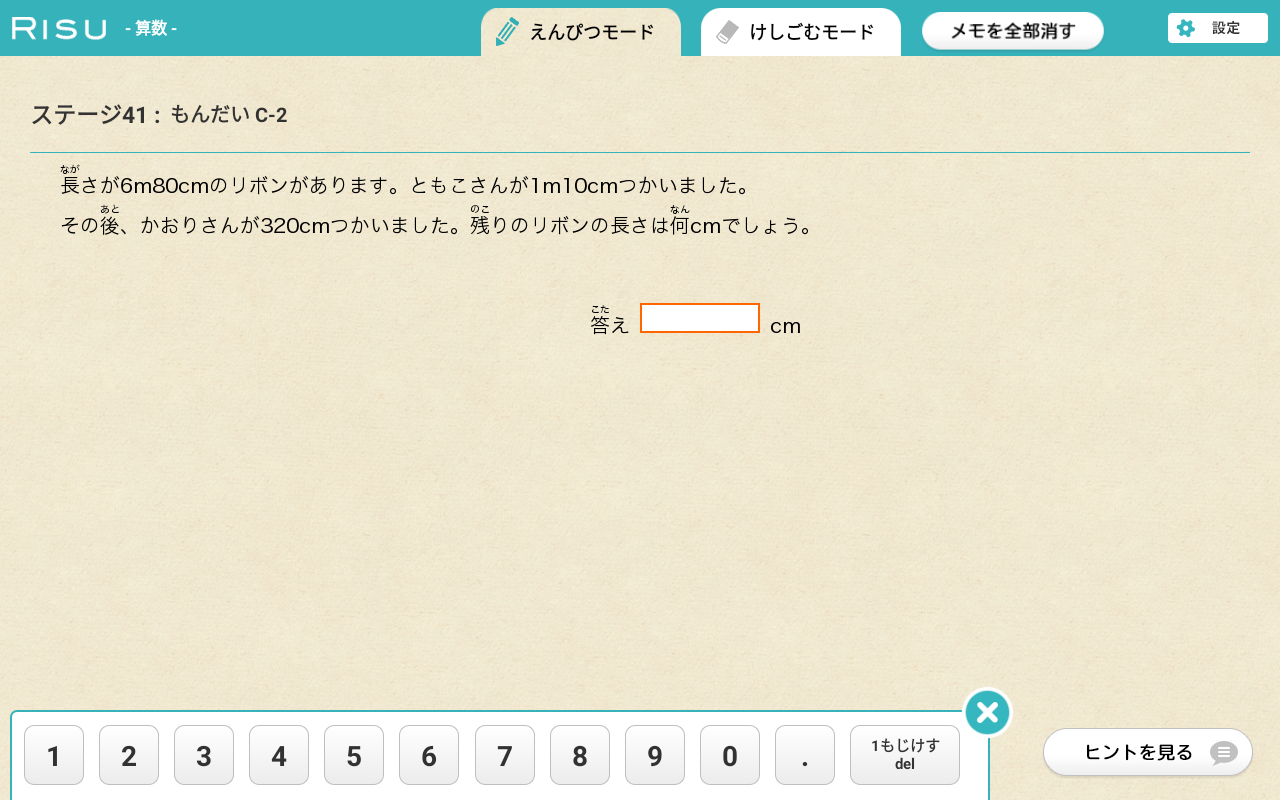

3.文章問題・図形問題が応用力をつける

RISU算数では、図形問題や文章問題が基礎から応用まで豊富に出題されます。

じっくりと考えることで、計算力だけではない算数の本質的な理解につなげることができます。

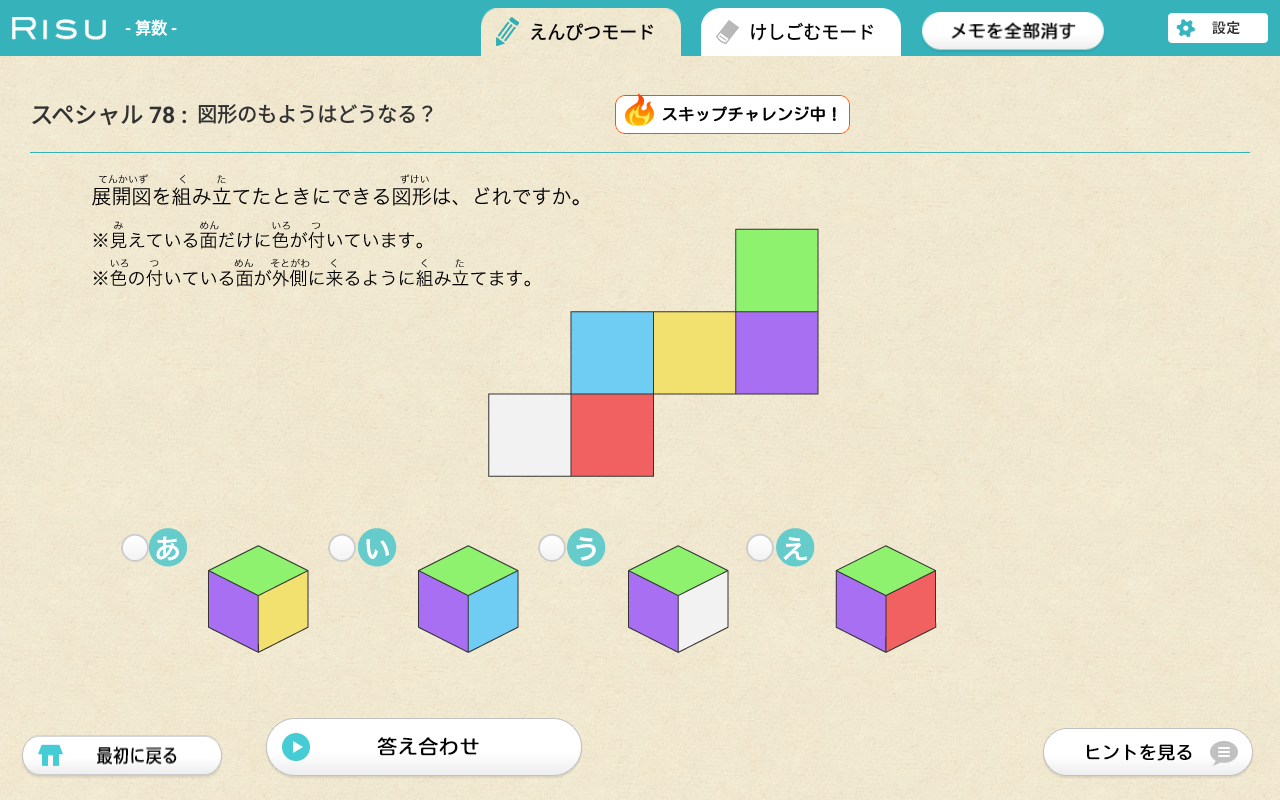

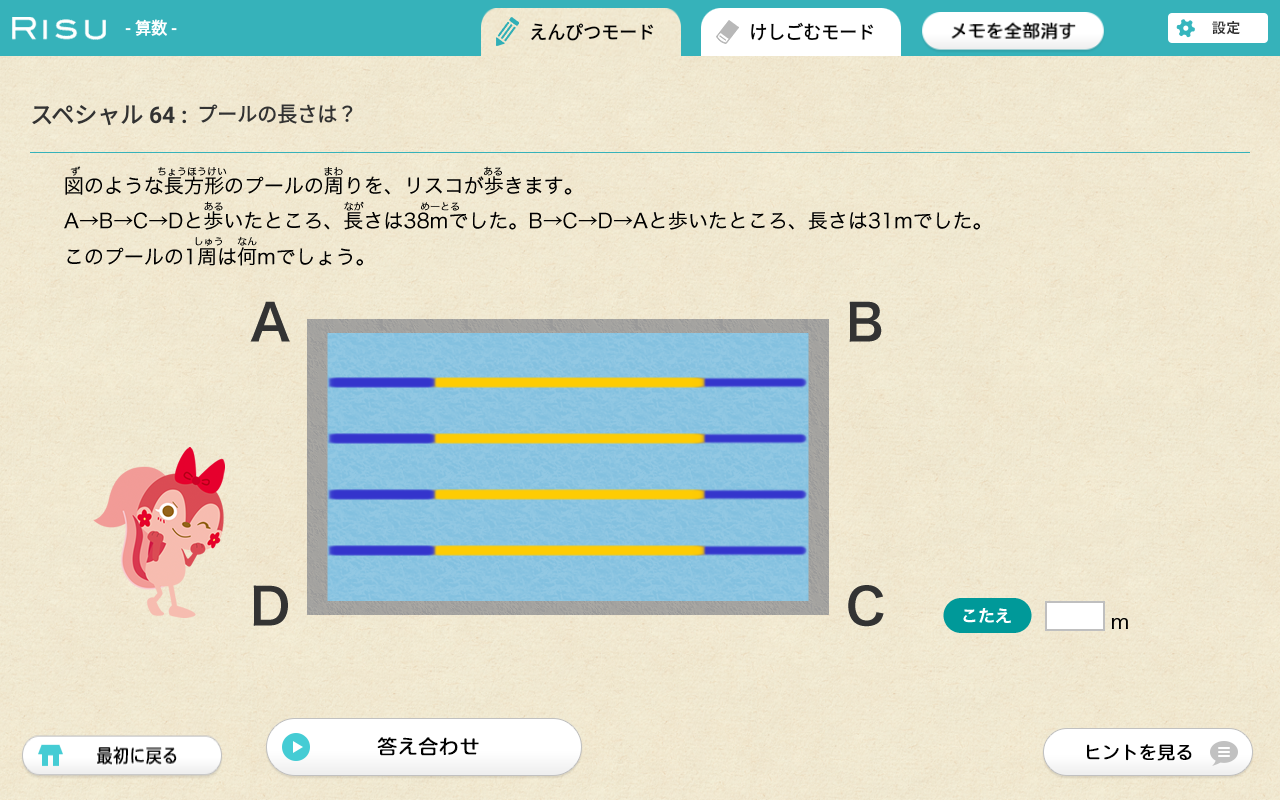

4.「スペシャル問題」で思考力を伸ばす

RISU算数には基礎問題はもちろん、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

計算問題は得意だけれど文章問題や図形問題が苦手、というお子さんは多くいます。

RISU算数なら基礎的な計算力からハイレベルな思考力問題まで算数力全体をバランスよく伸ばすことができます。

5:保護者も安心のサポート体制

自動採点機能や保護者の方への学習進捗お知らせするメールなど、学習サポート機能が満載。

さらにお子様のつまずきを検知すると、ベストなタイミングでヒントの解説動画を自動配信。

仕事や家事育児に毎日忙しいおうちの方も、隣でつきっきりになる必要はなく、安心してお子さんの学習を見守ることができます

まとめ:カラーテストは基礎・基本を押さえる。100点の先も目指そう

カラーテストは習熟度を測るもので、出題される問題は教科書レベルの基本的な内容です。

基礎基本を押さえれば必ず100点を狙うことができます。

もしお子さんにとって学校の授業やカラーテストが簡単過ぎる場合は、算数検定など少しレベルアップした目標を目指しましょう。

まずは本記事を参考に、お子さんとコミュニケーションを取りながらカラーテスト対策をしてみてください。

効率的な復習で、お子さんの100点獲得を後押ししましょう。

RISU算数を活用した中学受験の体験談こちらの記事で多数ご紹介しています。

「RISU算数は中学受験に効果あり?受験準備から合格までRISU算数の効果的な活用法が知りたい」

またRISU公式ブログでは、中学受験合格者・算数検定合格者・模試の成績優秀者など、RISU算数を活用した学習体験談を多数ご紹介しています。

お子さんの勉強の参考になる記事がきっと見つかるかと思いますので、ぜひ一度覗いてみてくださいね。