新学期に向けた準備をしっかり行い、良いスタートを切りたいと思っている方も多いでしょう。

本記事では、新学期から成績を上げるための春休みの過ごし方について解説しています。

特別な道具や旅行はなくても、生活の中で取り入れられる方法をご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

小学生の春休みの平均は14日間

小学校の春休みはで最も多いパターンは2025年の3月25日~4月7日で、およそ2週間。

有効に活用して新学期のスタートを上手に切りたいですよね。

ただあれもこれもと手を出してしまうと、どれも中途半端になってしまうかもしれません。

ポイントをおさえて、充実した春休みを過ごしましょう。

「【1年生の通知表】二重丸がない!「よくできる」の平均や家庭での対策を教えてください(学び相談室)」

学習習慣を整える

小学生の家庭での勉強時間の目安は、学年×10分と言われます。

たとえば小学3年生なら30分、小学6年生なら1時間。

ただし春休みは学校の授業がありません。

上記の家庭学習時間の2~3倍を目安にし、ちょうど良い勉強量に調整しましょう。

勉強の習慣化には3週間かかると言われるので、まずは春休みで学習習慣を整える継続することを意識しましょう。

春休み終了後の最初の1週間も油断せず過ごせれば、その後の学習習慣もしっかり定着させることができます。

春休みに学習習慣を整えるための3つのポイントを解説します。

「小4の「算数の壁」をクリアできるか不安。小4で算数が苦手にならないための対策はありますか?(学び相談室)」

勉強の計画を立てる

春休みは宿題の無い学校も多いです。

次のポイントにそって、お子さんと一緒に必要な学習教材を用意しましょう。

【苦手分野の復習】

お子さんの苦手分野に絞って集中的に取り組みましょう。

一年間の学習内容すべてを網羅する必要はありません。

ただし苦手の原因がさらに前の学年にあるというケースも珍しくありません。

学校のテストで得点できなかった箇所や、お子さん自身が苦手に感じている分野をピックアップし、学年にとらわれず取り組みましょう。

【新学年の先取り学習】

苦手をつぶすだけでなく、得意分野は先取り学習にも取り組みましょう。

春休みのうちに先取学習しておくと、自信をもって新学期を迎えられますよ。

詳細な解説のある問題集や、解説動画のあるタブレット学習であれば、お子さん自身のペースで学習に取り組むことができます。

1日の学習を「見える化」する

取り組む教材を決めたら、毎日の学習予定を具体的に決めましょう。

お出かけの予定があれば少なくし、別日に増やすなど調整します。

紙に書き出すなど「見えるか」し、やるべきことがすぐにわかるようにしましょう。

勉強に取り組んだ結果も「見える化」するのがおすすめ。

カレンダーや表にシールを張るなどするとモチベーション維持につながります。

おうちの方が仕事などで不在の場合も、お子さんの頑張りが見えると安心できますよ。

「リビングで勉強すると頭が良くなる?リビング学習の効果や注意点を教えてください(学び相談室)」

学校と同じ生活リズムで過ごす

休みの日はついダラダラ過ごしたくなるもの。

しかし生活サイクルが一度乱れると、いざ学校が始まってから元に戻すのは大変です。

起床時刻と就寝時刻、食事時間などをなるべく平日と変えずに過ごしましょう。

特に勉強は午前中に済ませるのが吉。

やるべきことは早めに終わらせると、残りの時間を安心して過ごせます。

起床後すぐや朝食後などにさくっと勉強を終わらせる習慣がつくと、新学期が始まってからも学習習慣が崩れにくいのでおすすめですよ。

子どもの好奇心を広げる

春休みなど普段はできない体験でお子さんの好きなことを深掘りし、興味を広げる絶好のチャンス。

近場やおうちでもいろいろな体験ができるので参考にしてください。

イベントや博物館などに参加

地域の博物館や科学館などでは春休みならではのイベントも多く開催しています。

ぜひお住まいの地域の施設のホームページなどをチェックしてみてください。

その際、ぜひお子さん自身に経路や距離をマップで調べたり、交通費や所要時間を計算したりしてもらいましょう。

遠足のように自分で準備するとワクワク感が増しますよ。

子どもの好きなものに没頭する

午前中に勉強を終わらせたら、午後は好きなことを極める時間にあてるのもおすすめです。

たとえば以下などは学校の無い休みだからこそできること。

- シリーズ物の本を読み込む

- 大作映画を鑑賞する

- 絵を描く・作品を作る

- 実験や観察をする

あらかじめ春休みにやりたいことをリストアップしておくと、長期休みのダラダラを防止できますよ。

料理やお菓子作りに挑戦

子どもの学校が休みだと食事の準備も増えておうちの方は大変ですよね。

そこで、簡単なものからお子さんに任せてみたり、あえて凝ったものに親子で挑戦してみてはいかがでしょう。

料理やお菓子作りには

- 単位や比

- 分数・小数

- 温度変化

- 物質変化

- 食材の旬や特徴を知る

といった算数や理科や社会の学習ポイントが豊富に詰まっています。

インターネットで検索すると、火を使わずレンジだけで調理できるレシピも見つかりますよ。

「分数が理解できない原因は?つまずくポイントと対策を詳しく知りたい(学び相談室)」

お出かけついでに算数力アップ

春休みに増えるちょっとしたお出かけの機会も成績アップのチャンス。

ゲーム感覚で楽しくできる方法をご紹介します。

「賢い子(小学生)の特徴は?頭のいい子の土日の過ごし方を教えて!(学び相談室)」

電車に乗るなら「きっぷ計算ゲーム」

最近はICカードが主流ですが、お子さんとお出かけの際にはきっぷを購入するのがおすすめ。

切符に印字された通し番号を使った計算ゲームは暗算力アップにおすすめです。

【4つの数字で計算し10を作る】

例)1234なら1+2+3+4=10

2345なら2×5×(4-3)=10

【左右2つずつの数字で二けたの数とし、暗算で足し算や引き算】

例)1234なら12+34=46

2345なら45-23=22

掛け算や割り算などアレンジは自由。

家族で競争したり、電車が来るまでなど制限時間を決めたりすると、脳がフル回転して集中力が高まります。

ルールはお子さんの年齢やレベルに合わせて変更しましょう。

車移動なら「ナンバープレート計算ゲーム」

ナンバープレートも4つの数字を使って計算できます。

【割り切れる数字の組み合わせを見つける】

例)13-65→65÷13=5

【答えが素数になる組み合わせを見つける】

例)27-22 → 5(=素数)

車はどんどん走り去るので、瞬発力や記憶力も鍛えられますよ。

五感を使って図形センスをアップ

図形センスを磨くには、実体験が重要と言われます。

- 街中などで図形(円柱・三角・多面体・球体など)探す

- 次の交差点まで何歩で着くか当てる

- 駅構内図(地下~地上)を見て目的地までいく

などは立体をイメージしたり大きさや距離の感覚が身につくのでおすすめです。

「RISU算数」なら春休みの復習と先取り学習にぴったり

算数の基礎固めから応用問題まで幅広く取り組むなら、算数専用タブレット教材の「RISU算数がぴったりです。

算数を得意に伸ばすRISU算数特長3つをご紹介します。

特長1:「無学年制」カリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野では学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

紙のテキストのように何学年分も用意する必要はありません。

特長2:「思考力」が身に付く

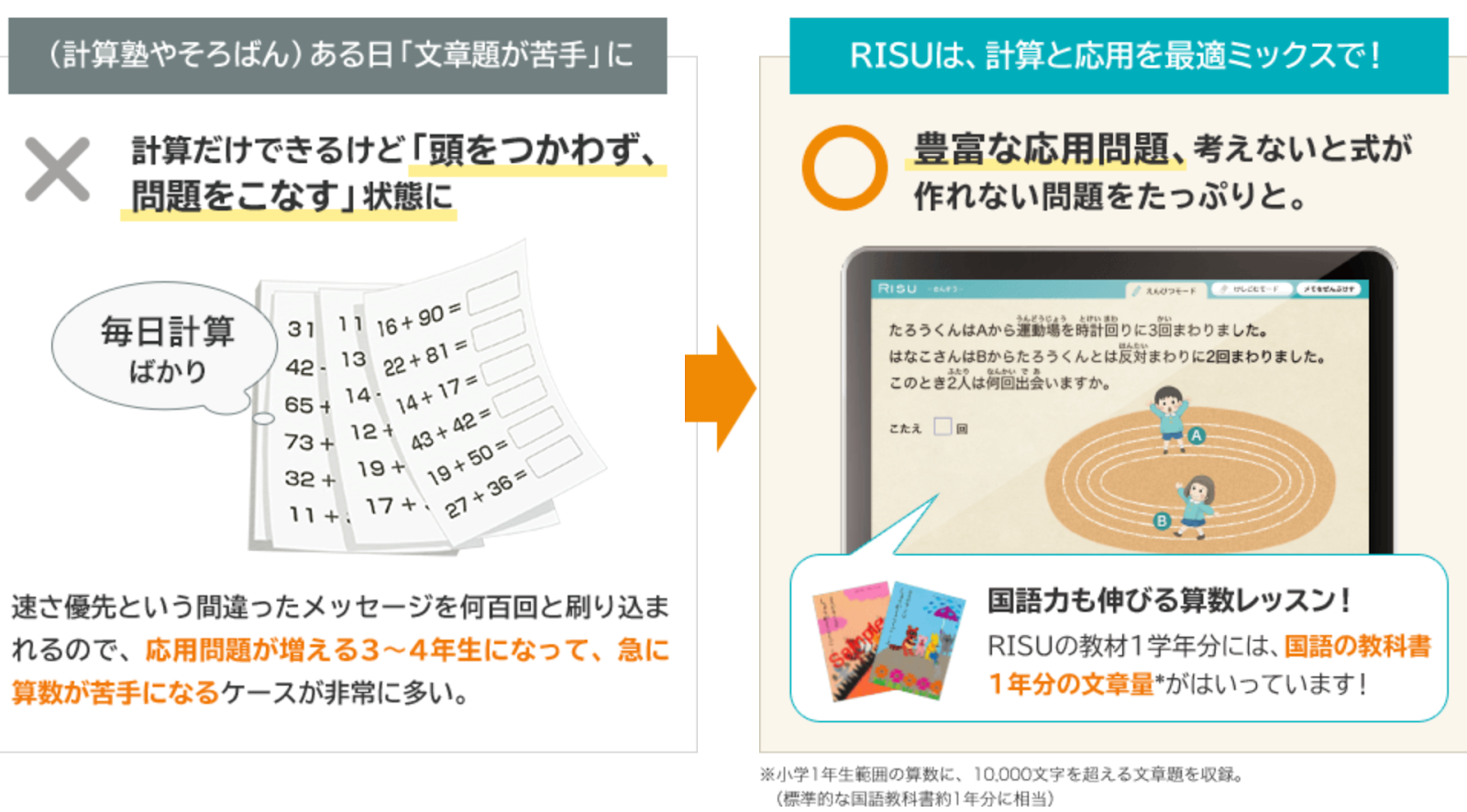

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広い算数の問題が収録されており、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っていても、計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手だったり、論理的に考えるのを苦手だったりするお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで算数の学力をバランス伸ばし、かつ思考力を高めることができます。

「算数オリンピックやキッズBEEとは?どんな問題が出てどんな子どもたちが参加している?(学び総暗室)」

特長3:「解説動画」があるから自分で疑問を解決できる

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

小学生の春休みは復習と先取りを。自信をもって新学期をむかえよう

2週間しかない小学生の春休みは、勉強と遊びのメリハリをつけることが大切。

また移動時間やおうちでの時間をさりげなく勉強と結びつけることで、無理なく学力アップにつなげることができます。

充実した春休みを過ごして、ぜひ自信と期待に満ちた新学期をむかえましょう!

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!