①暗算をしている

②計算テクニックを活用している

③答えを予想し、先読みしながら計算している

計算が得意な子は、正確に暗算するために複数の計算テクニックを活用し、最短ルートで答えまでたどり着きます。

本記事では、計算が得意になるメリットとステップ、計算テクニックについてを解説します。

計算が早くなるメリット

ここでは、計算が早くなるメリットを3つ紹介します。

計算が得意になると、算数力全体の底上げにつながり、算数が得意になります。

メリット①問題を速く解ける

計算が得意になると文章問題や図形問題など、計算問題以外の問題も早く解けるようになります。

問題を速く解けると、以下のような効果があります。

- 試験で見直す時間ができる

- 難題に時間を割ける

- 勉強以外の時間が生まれる

計算スピードが速くなると、文章題や図形問題といった思考力を要する問題で、何度も試行錯誤する時間ができます。

答えを確かめたり、異なる解法で計算したりする回数が増え、より正答しやすくなります。

また将来仕事や生活の場面でも、数字をすばやく処理できるので効率よく作業を進めることができます。

メリット②ミスが減り、正確性が高まる

「早く解ける」と聞くと、計算ミスを心配する親御さんは多いかもしれません。

しかし、暗算力・計算力を高め、速く解けるようになると、実は正確性も高まります。

計算が得意な子の暗算は、計算の過程や内容に注目し、シンプルでミスの起きにくい方法を瞬時に選択しているからです。

計算が得意な子は複数の計算テクニックを理解しているため、「はやく、せいかく」に正答にたどり着きやすくなります。

「【小学生】算数の計算ミスがなくならない!7つの原因と対策方法を徹底解説(学び相談室)」

メリット③解法をすばやく見つけることができる

計算が得意な子は、解法をすばやく的確に見つけられます。

計算テクニックの理解に加え、計算の仕組みもしっかり理解しているため、問題に応じた計算ができます。

つまり解法もひらめきやすいのです。

例えば、割合の問題では基準量と比較量、割合の3つを求める問題が出題されますが、子どもたちは掛け算なのか割り算なのか、判断に迷いがちです。

しかし、計算テクニックや計算の仕組みを理解していれば適切な式を立てられたり、複数の計算方法を試したりして正答を導き出せます。

「算数の文章問題が苦手な子への教え方は?文章問題でつまずく原因と教え方のコツを知りたい(学び相談室)」

計算が早くなる3ステップ

ここからは、計算が得意になる方法を紹介します。

低学年から取り組める基本のステップを紹介しますので、今からでも取り組んでみてください。

①暗算を習慣にする

簡単な計算では暗算する習慣を身に付けていきましょう。

なんでも筆算を使ってしまう癖をなくし、暗算で計算する効率良さを実感できると計算への苦手意識が少なくなります。

最も簡単な方法は、小1・小2で学習する1桁+1桁の簡単な足し算やかけ算九九。

足し算では、1桁+1桁の簡単な足し算は、10の補数(まとまり)が重要です。

繰り上がりや繰り下がりにもかかわる10の補数を意識できると一気に計算が早くなります。

1と9、2と8、3と7・・・など反射的に10になる補数を答えられるようにしましょう。

余裕があれば、2桁+1桁の暗算にもチャレンジし、「暗算をすると計算が楽だな」「筆算の手間が省ける」といった実感をお子さんがもてるようにしていきます。

「子どもが公文(くもん)を嫌がる。このまま続けるべきか辞めるべきか迷っています(学び相談室)」

②工夫して計算する

「どうしたら簡単に計算できるか?」「工夫すれば簡単に計算できそう」という発想を育てます。

「賢い子(小学生)の特徴は?頭のいい子の土日の過ごし方を教えて!(学び相談室)」

例えば、693 + 39。

ぱっと見で桁が多く、繰り上がりもありそうだと多くのお子さんは感じると思います。

しかし、計算が得意なお子さんは、たとえば以下の2つの方法で計算します。

①693+39 を (693+7)+32 にする

(693+7)+32=700+32=732

②693+39 を (693+40)-1にする

(693+40)-1=733-1=732

2つの方法とも、足し算のきまりを正しく活用し、700や40といったキリのいい数を作る補数を利用しています。

なるべく繰り上がりや繰り下がりを避けることで、計算が早くなり計算ミスも送りにくくなります。

③だいたいの答えを予想する

計算をするときには答えを予想する癖をつけましょう。

理由は、答えを予想するということは、暗算をすることになるからです。

「34+58の答えは、だいたいいくつでしょうか?」

大人の皆さんは「80くらいかな?」「90超えるかな?」と頭の中で少し暗算をして、予想したのではないでしょうか。

計算が得意な人は、答えを予想する時点で「どうしたら簡単に計算できるか」をすでに考えていて、答えまでの最短ルートも見えています。

計算が早くなる計算テクニック3つ

暗算したり、計算を簡略化したりするには計算テクニックが必要です。

ここからは計算が得意になるテクニックを紹介します。

①簡単な計算に変える

四則計算には分配法則、結合法則、交換法則といった計算のきまりがあります。

計算が得意な子はこれらのきまりを理解し、活用しています。

分配法則

7×12では、12を10と2に分けて(分配して)、計算しやすくしています。

7×12=7×(10+2)=7×10+7×2=70+14=84

結合法則

結合法則は、足し算や掛け算で、括弧の位置を変えても結果が変わらないという法則です。このきまりを活用すると、まとまりのいい数を先に計算し、簡単に計算できます。

8+7+2=(8+2)+7=10+7=17

5×4×2=(5×2)×4=10×4=40

10や100の補数(まとまり)を理解しておくと、結合法則を活用しやすくなります。

交換法則

交換法則は、足し算や掛け算で、数の順番を入れ替えても結果が変わらないという法則です。

25+8+75では左から順番に計算はしません。

以下のように100のまとまりを作って計算すると簡単です。

(25+75)+8=100+8=108

3つのきまりに共通するのは、補数(10や100などキリの良い数になる組み合わせ)でまとまりを作っていること。

まとめて計算をした方が早く、正確に計算できることも、計算が得意になるために重要なポイントです。

小学校では授業時間数の関係から、計算のきまりを活用した計算ができるところまで至らないお子さんは多いです。

ぜひ家庭学習でフォローをしていきましょう。

「リビングで勉強すると頭が良くなる?リビング学習の効果や注意点を教えてください(学び相談室)」

②左(大きい桁)から右に計算する

実は左から右に計算すると、簡単に計算できます。

筆算に馴染んでいる人からすると違和感があるかもしれませんが、計算の得意な子の多くはこの計算方法を自然と行っています。

例えば、先ほど答えを予想した34+58を左から右に計算すると、

十の位:30+50=80

一の位:4+8=12

合計:80+12=92

642 – 278の引き算はどうでしょう?

百の位:600 – 200 = 400

十の位:40 – 70 → ここで借りる(400を1減らして300、40を140と考える)

140 – 70 = 70

一の位:2 – 8 → ここでも借りる(70を1減らして60、2を12にする)

12 – 8 = 4

合計:300 + 70 + 4 = 364

23 × 45の掛け算の場合は、

十の位

20 × 40 = 800

20 × 5 = 100

一の位

3 × 40 = 120

3 × 5 = 15

合計:800 + 100 + 120 + 15 = 1035

位の大きい数から計算すると、全体のイメージをつかみながら計算でき、暗算や概算(おおよその計算)をするときにとても便利です。

補数(まとまり)を活用し、繰り上がりや繰り下がりの数も減らせるため、計算ミスも減らせます。

途中計算を覚えておく必要がありワーキングメモリを必要とするので、慣れるまでは少し大変かもしれません。

しかし慣れるとどんどん計算スピードも正確性もアップするので、簡単な計算からぜひチャレンジしてみてください。

③複数の計算方法で解く

紹介している計算テクニックを駆使して、複数の方法で計算しましょう。

筆算しか計算方法を知らないと、計算は得意にはなりません。

「まとまりが作れないかな?」「計算のきまりを使えないかな?」「左から右に計算した方が楽じゃないかな?」と、お子さんが複数の計算方法で解く思考になることが重要です。

一つの武器で対応するよりも、複数の武器を状況に応じて使いこなせた方が自信をもって計算に取り組めます。

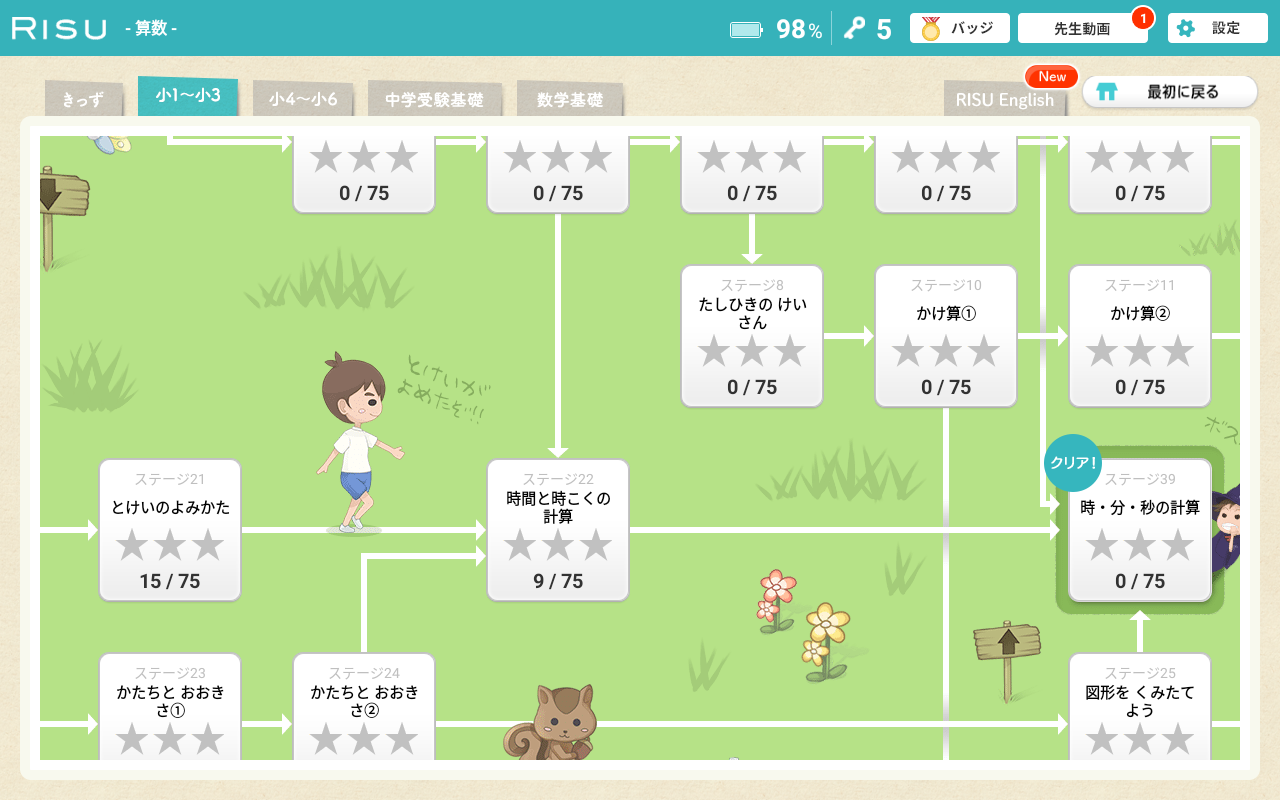

「RISU算数」なら計算力だけでなく思考力も身につく

算数の基礎固めから応用問題まで幅広く取り組むなら、算数専用タブレット教材の「RISU算数がぴったりです。

算数を得意にし、思考力も伸ばすRISU算数特長3つをご紹介します。

特長1:「無学年制」カリキュラム

RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。

学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずいた分野では学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。

紙のテキストのように何学年分も用意する必要はありません。

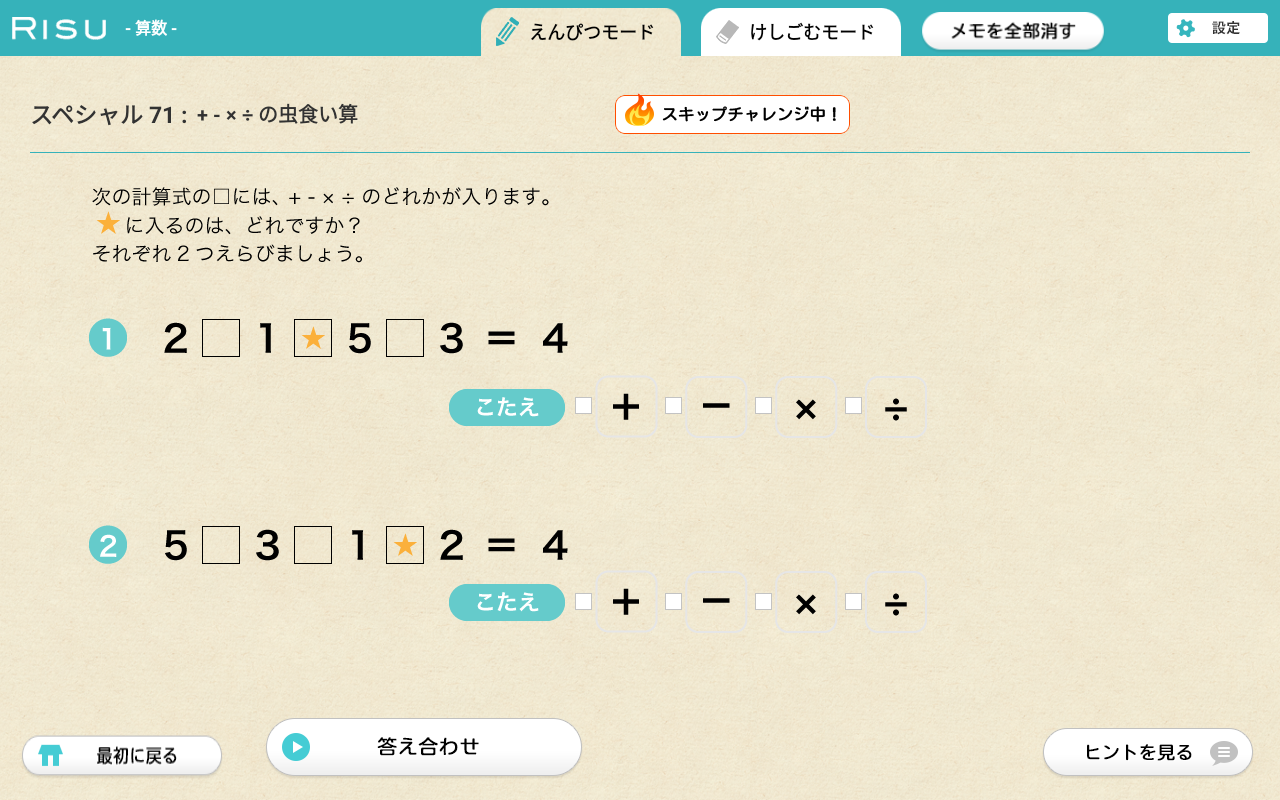

特長2:「思考力」が身に付く

RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広い算数の問題が収録されており、中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。

進学塾に通っていても、計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手だったり、論理的に考えるのを苦手だったりするお子さんは多くいます。

RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで算数の学力をバランス伸ばし、かつ思考力を高めることができます。

「算数オリンピックやキッズBEEとは?どんな問題が出てどんな子どもたちが参加している?(学び総暗室)」

特長3:わかりやすい「解説動画」

RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。

分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。

また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。

憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適。

他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。

共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。

計算を得意にする方法まとめ

お子さんが計算を得意になるには、暗算を習慣化することがポイントです。

そして、暗算ができるようになるには工夫して計算するための計算テクニックが必要です。

ぜひRISUの2つの復習メソッドを活用し、計算テクニックを繰り返し練習していきましょう。

計算を解くのを楽しむお子さんの姿を期待しています。

RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。

中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。

RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。

ぜひ一度お読みください!